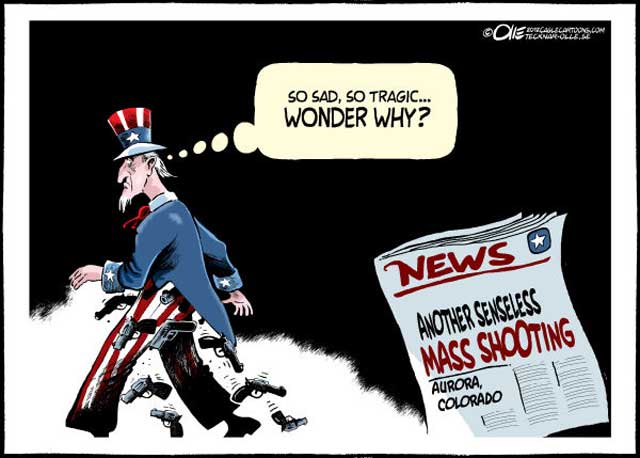

В связи с очередным массовым расстрелом в американской школе (штат Коннектикут) в США вновь вспыхнула полемика по поводу Второй поправки к конституции, утверждающей всеобщее право на хранение и ношение оружия. Президент Обама в выступлении по поводу этой истории дал понять, что по итогам трагедии, вероятно, грядут некоторые законодательные изменения, призванные предотвратить подобное в дальнейшем. Какие именно, он говорить не стал, но большинство комментаторов расценивают это как намерение наконец всерьез заняться проблемой контроля оружия – то, чего от него давно ждали многочисленные противники права на оружие.

Вторая поправка (ратифицированная в 1791 г.) гласит, что ношение (и хранение) оружия — это одно из важных гражданских прав как в интересах личной безопасности, так и для обеспечения коллективной безопасности в формате ополчения. С самого начала эта тема была частью широкого политического контекста. Большое внимание при осмыслении этой проблематики на юридическом уровне в начале XIX в. уделялось сопоставлению с британским законодательством, в соответствии с которым, чтобы носить оружие, требовались особые условия. В риторике в поддержку права на ношение оружия с американской стороны тогда отчетливо прослеживалось дистанцирование от такого регулирующего подхода к гражданским правам.

Более поздняя репрезентация темы на общественном уровне выражается в формулировке «Америка как оружейная/огнестрельная культура» (America as Gun Culture) - так называлась статья американского историка Ричарда Хофстедтера (Richard Hofstadter), опубликованная в 1971 г., в которой возможность ношения оружия представлена как важная часть национальной идентичности. В дальнейшем публиковались работы (например, “The Politics of Gun Control” Роберта Спитцера/Robert Spitzer), в которых этот момент детализировался с точки зрения обусловленности историческим наследием и современной мифологией.

В предельном варианте поборники pro-gun (полной свободы в плане ношения и хранения оружия) исходят из презумпции благонадежности граждан: человека нельзя лишить права на ношение оружия, если он еще не дал повода к недоверию.

Тема самозащиты как дополнительной возможности в крайней точке смыкается с либертарианской позицией недоверия государству. А поскольку государство в принципе не в состоянии (или может не пожелать) постоять за своих граждан, поэтому гражданам надо хотя бы дать возможность защитить себя самостоятельно. В практическом политическом варианте противоположностью позиции pro-gun становится борьба за gun control – контроль над огнестрельным оружием (некоторые во избежание негативных коннотаций слова «контроль» предлагают говорить о «регулировании»).

В политическом контексте тема прав на ношение оружия также служит поляризующим фаткором и, соответственно, становится знаковой. В сущности, это один из вопросов, ответ на которые в какой-то мере предписывается партийной принадлежностью. В том же ряду находится, например, проблема абортов (демократы традиционно «за выбор», республиканцы — «за жизнь»), однополых союзов, расходов на военную сферу, налоговых льгот (в пользу рядовых тружеников или в пользу обогащающих экономику корпораций) и многие другие.

Республиканцы обычно стремятся снабжать индивидуумов средствами для отстаивания своих интересов, дабы этим занимались они (или из свободные ассоциации), а не государство, а демократы исходят из того, что государство должно оказывать поддержку слабым, а, значит, по умолчанию – за контроль.

При этом наличие Второй поправки делает проблему менее определенно партийной: отклонения от преобладающей точки зрения здесь не так болезненны, как в случае с абортами или налогами. В частности, конгрессменам и сенаторам позволительно публично менять свою точку зрения по этому вопросу. Однако для такой смены требуется серьезный повод и убедительная мотивировка. Впрочем, по иной версии, любые уступки демократов в пользу pro-gun – это попытка заручиться поддержкой избирателей из лагеря оппонентов, не имеющая под собой реальных идеологических оснований.

Таков контекст, в котором произошло последнее массовое убийство в американской школе. Естественно, одним из главных направлений в его обсуждении стал вопрос о том, как теперь быть с контролем (или регулированием) оружия. Вообще нашумевшие массовые убийства, а иногда и не убийства даже, а просто связанные с темой оружия заметные события в США обычно вызывают оживление этой полемики. Какие-то изменения, пусть не радикальные, в итоге действительно происходили. В частности, еще в конце XIX в. ограничили (на уровне штата Иллинойс) право на организацию военизированных парадов ополченцев. Позднее ввели ограничения на хранение оружия вне дома, а также на ношение оружия на школьной территории.

Еще в начале первого срока Обама, как и обещал в предвыборных заявлениях, пытался ввести запрет на штурмовое оружие, но Конгресс инициативу не пропустил. После истории в штате Коннектикут СМИ, что характерно, педалировали момент резкой смены общественных взглядов по поводу контроля над оружием. Это, как считают авторы Huffington Post, важный шаг к тому, чтобы Конгресс, который в значительной мере зависит от общественного мнения, от пустой риторики перешел к конкретным законодательным ограничениям.

Экономист (либерал и кейнсианец) Пол Кругман в своем блоге при NY Times недвусмысленно связывает позицию pro-gun с республиканским и, как следствие, устаревшим и бесперспективным подходом. Пять лет назад, вспоминает он, были разговоры о том, что белые южане никогда не проголосуют за демократа-Обаму, поэтому у него нет шансов на победу в южных штатах. Просчет был в том, говорит Кругман, что за Обаму массово голосовала молодежь из недавно образовавшихся и растущих пригородов, так что белые южане-фермеры, действительно голосовавшие за республиканцев, в итоге оказались в меньшинстве, потому что в новых социально-экономических условиях они стремительно теряют власть. Мечта о полной оружейной свободе – это, прежде всего, их мечта, и они, конечно, пытаются её воплотить. Но как они утратили прежние преимущества в целом, так померкла и эта фантазия об индивидуальном всемогуществе.

Здесь Кругман ссылается на Нейта Кона (Nate Cohn), автора из журнала New Republic, который считает, что волна общественного энтузиазма по поводу контроля над оружием может стать для демократов мощнейшим ресурсом, если только они заметят импульс, лежащий в её основе. По мнению Кона, бурная и в каком-то смысле единодушная общественная реакция – это не просто результат нашумевшего события. Так могут думать поборники pro-gun, которые рассчитывают, что волна спадет, как только актуальность события отойдет в прошлое. Действительно, с их стороны сейчас обильно поступают тексты, в которых разъясняется, что в убийстве школьников виновата вовсе не Вторая поправка, а безответственная психиатрия и опасные психотропные препараты. На самом деле, говорит Кон, это симптом изменений в обществе, и демократам следует это учесть.