«Вот все бумаги, вы видите. Письмо от лорда Мерроу, доклад сэра Чарльза Харди, меморандум из Белграда, сведения о русско-германских хлебных пошлинах, письмо из Мадрида, донесение от лорда Флауэрса... Боже мой! Что это? Лорд Беллинджер! Лорд Беллинджер!». Перед нами перечень того, что хранилось в секретной шкатулке британского министра по европейским делам Трелони Хоупа.

Шкатулка и ее владелец («элегантный брюнет с правильными чертами лица, еще не достигший среднего возраста и одаренный не только красотой, но и тонким умом» – интересно, как, впервые увидев человека, можно убедиться в его тонком уме?) описаны в рассказе Артура Конан Дойля «Второе пятно» (в оригинале «Приключение со вторым пятном»). Рассказ относится к разряду поздних сочинений о сыщике с Бейкер-стрит, опубликован в 1904 году, вошел в состав сборника «Возвращение Шерлока Холмса». Вот сверхкраткое изложение его сюжета.

Важное письмо, посланное неким европейским монархом королеве Виктории, похищено из шкатулки Трелони Хоупа. Письмо сочинено в минуту раздражения колониальными успехами Британии; успокоившись, отправитель явно пожалел о своем неосторожном демарше, но уже было поздно – и если послание станет достоянием гласности, общественное мнение обеих стран так возбудится, что война между ними неизбежна, соответственно, неизбежен общеевропейский конфликт. Заинтересовано во всем этом некое европейское государство, которое хочет втянуть нейтральную Британию в противостояние уже сложившихся на континенте двух могущественных союзов. Итак, к Холмсу с Ватсоном приходят премьер-министр Беллинджер и Хоуп с просьбой найти письмо.

После их визита, туда же, на Бейкер-стрит является жена Хоупа Хильда, она пытается выяснить, насколько тяжелы последствия пропажи документа. Холмс принимается за поиски, намереваясь связаться с тремя известными международными шпионами в Лондоне. Оказывается, один из них, Эдуард Лукас, загадочным образом убит в своей квартире в ночь исчезновения письма. Дальнейшее полицейское расследование приходит к выводу, что Лукаса зарезала его сумасшедшая жена-француженка в припадке ревности. Еще более интересное обстоятельство: Лукас под разными именами жил двойной жизнью в Париже и Лондоне.

Холмс отправляется осмотреть место убийства. Там выясняется, что кровавое пятно на ковре в комнате, где произошло преступление, не сходится с пятном на полу. Кто-то двигал ковер. Дежурный констебль признается: накануне вечером он пустил любопытствующую даму посмотреть на зловещую гостиную, но, увидев кровь, она упала в обморок и, видимо, сдвинула ковер. Когда полицейский побежал в соседний паб за необходимым для укрепления женского духа брэнди, дама, устыдившись, исчезла, не прощаясь. Пока шел допрос констебля, Холмс тайком проверил паркет под ковром и обнаружил там тайник. Увы, тайник оказался пуст. Наконец, Холмс и Ватсон отправляются в дом Хоупа. До появления министра, они встречаются в Хильдой и Холмс обвиняет ее в краже государственного документа (а потом – и во вторичной краже его из дома Лукаса). Он требует вернуть письмо.

Следует эмоциональная сцена, после которой леди Хоуп отдает документ и рассказывает подлинную историю: неосторожное письмо незамужней девушки попало к шантажисту Эдуарду Лукасу, тот обещает обменять его на дипломатический документ, визит к Лукасу, появление безумной жены, сцена ревности, бегство из страшного дома, возвращение туда после убийства, уловка с полицейским, обретение письма. Возникает вопрос, как все это объяснить Хоупу и Беллинджеру. Холмс находит гениальное решение – засунуть злополучное письмо назад в шкатулку, откуда оно было похищено, и заявить, что документ никуда и не исчезал. Мол, не заметили в суматохе, а он преспокойно там лежал все это время.

Хоуп в недоумении роется в шкатулке, один за другим вытаскивает лежащие там документы и, о радость! обнаруживает искомое. Его реплики при вторичном изучении собственного хранилища документов и последующий вопль радости я привел в начале этого текста.

Рассказ известный; сам Конан Дойль поставил его на восьмое место среди 12 лучших историй о Шерлоке Холмсе. Но сейчас не о литературе, а об истории и политике. В то самое время, когда я сочиняю этот текст, разворачивается другой дипломатический скандал, который мы назовем «Сноуден и секреты». Кратко напомню ход событий. Сначала контрактник ЦРУ Эдуард Сноуден бежит в Гонконг и открывает городу и миру страшную тайну – специальное американское агентство имеет практически неограниченный доступ к телефонным переговорам, скайп-беседам, имейлам и проч. не только своих сограждан, а, в общем-то, всех нас.

Несмотря на то, что никто из разумных людей и не предполагал иного, разразился скандал. Великое Сидение Сноудена в Шереметьево закончилось его растворением на российской территории. Америка решительно обиделась на Путина. Наконец, некоего мирного бразильца по фамилии Миранда, партнера журналиста британской газеты «Гардиан», которая раскручивала ту историю, останавливают в Хитроу, девять часов допрашивают как террориста, потом отпускают, отобрав у него все электронные приборы, включая игровые консоли.

Следует еще больший скандал. Вашингтон утверждает, что никого не просил мучать Миранду. Британское правительство ссылается на независимость полиции. Полиция молчит. Главный редактор «Гардиан» Алан Расбриджер признает, что его посещал специальный посланник правительства, пытаясь заставить газету отказаться от сноуденовского проекта, после чего заявились некие агенты спецслужб, которые в присутствии Расбриджера уничтожили жесткие диски со зловредными файлами. Публика потешается – ведь информация давно скопирована и хранится где надо. Фото раскуроченных дисков обходит интернет. Скандал продолжается.

Две довольно похожие истории – речь идет о неких секретах, их обнародование может всколыхнуть общественное мнение и якобы привести к тяжелым последствиям. О сходствах и различиях этих сюжетов и поговорим, в надежде установить нечто важное о двух исторических эпохах – нынешней и той, когда леди Хоуп, трясясь от страха, отпирала дубликатом ключика шкатулку своего мужа-министра. Начнем с более ранней.

Прежде всего, попробуем разобраться со временем действия «Второго пятна». Считается, что это июль 1888 год; сторонники такой точки зрения ссылаются на упоминание этого дела в написанном в 1893-м рассказе «Морской договор», а также на некоторые мелкие детали в самом «Пятне». Похоже на правду – ведь в рассказе Ватсон, вспоминая историю похищенного письма, пишет, что обитал тогда на Бейкер-стрит. С 1889 (или 1891-го) по 1891 (или 1894), после женитьбы на Мэри Морстон доктор жил в собственной квартире. Овдовев, он вернулся на Бейкер-стрит, однако, судя по всему, в 1903 году вновь вступил в брак и навсегда съехал от Холмса.

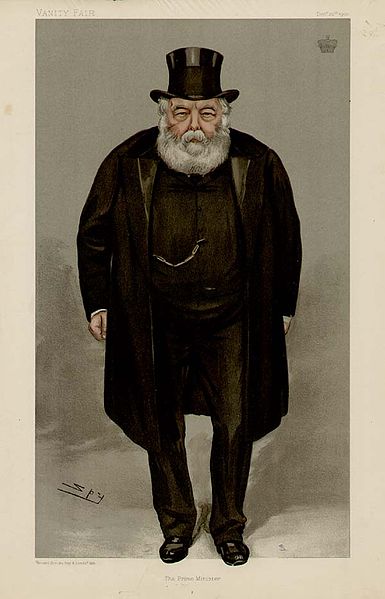

Впрочем, сразу после этого, сам сыщик отошел от дел и поселился в графстве Суссекс (Сассекс), посвятив заслуженный отдых разбору собственного архива и разведению пчел. Именно из этой точки около 1904 года (и здесь хронология написания текста и хронология жизни героев текста совпадают) рассказывается приключение со вторым пятном. Если эти расчеты верны (а они никогда не могут быть окончательно точными, так как и Конан Дойль часто путается с датами и местами, и сам Ватсон намеренно прячет концы в воду), то действия рассказа приходится на деятельность кабинета тори (1886—1892) под руководством маркиза Солсбери. Собственно, никто иной, как Солсбери, выведен под именем лорда Беллинджера: «строгий, надменный, с орлиным профилем и властным взглядом».

Солсбери

Прототип Трелони Хоупа вряд ли может быть столь живописен.

А сейчас попробуем проверить нашу хронологию анализом содержимого шкатулки министра. Среди бумаг, перебираемых нервными руками элегантного брюнета, любопытны две. «Сведения о русско-германских хлебных пошлинах» и «меморандум из Белграда». Первая совершенно недвусмысленно указывает на интерес, который проявляли в Лондоне к так называемой таможенной хлебной войне между Берлином и Петербургом. Она началась в 1879 году, когда германский канцлер Бисмарк ввел высокие протекционистские тарифы на ввоз из России некоторых продовольственных товаров, прежде всего – пшеницы, ржи, овса и ячменя. Германия была важнейшим рынком русского хлебного экспорта; это решение сильно ударило по российской экономике, прежде всего, по помещикам.

Бисмарк действовал в интересах собственных производителей, юнкерства, несокрушимой социальной опоры только что созданной Германской империи. В дальнейшем тарифы на русский продовольственный импорт только росли; скажем, с 1894 года по 1904 таможенная пошлина на русскую пшеницу увеличилась с трех с половиной марок за сто килограмм до пяти с половиной. Торговый конфликт значительно ухудшил двусторонние отношения, которые – несмотря на тесные родственные связи двух царствующих домов и участие в так называемом «Союзе трех императоров (немецкого, российского и австро-венгерского) – и без того были далеки от идеальных, особенно после удара, нанесенного Бисмарком по русским интересам на Берлинском конгрессе 1879 года. Многие историки считают, что протекционистская война против русского хлеба была одной из причин, которая заставила Петербург пойти на сближение с Парижем. Франция, опасавшаяся внешнеполитической изоляции после поражения 1870-71-х годах, отчаянно пыталась найти союзника, чтобы противостоять растущей мощи Германской империи.

Россия, нуждаясь во французских займах и обиженная поведением Бисмарка, на этот союз пошла. Через три года после описываемых в рассказе событий, было подписано русско-французское соглашение, а в 1894-м – секретная военная конвенция. Так начал складываться один из двух военно-политических блоков, сражавшихся в Первой мировой. «Сведения о русско-германских хлебных налогах» в шкатулке министра по европейским делам, были не обычным документом экономического свойства. Перед нами политика, как потом оказалось, чреватая мировой войной.

Карикатура с Вильгельмом, Джоном Буллем и Марианной

С «меморандумом из Белграда» сложнее. Можно, конечно, увидеть некий символический, даже мистический смысл в том, что в рассказе о предотвращении европейской войны, написанном в 1904-м году, упоминается некий дипломатический документ из Белграда. Ведь Первая мировая, по сути, оттуда и началась – сербский националист убивает Франца-Фердинанда, Австро-Венгрия предъявляет ультиматум Сербии, Сербия обращается за помощью к России, Германия угрожает России в случае вмешательстватой в конфликт, Франция заступается за своего союзника, Велкиобритания, после некоторых колебаний (и сожалений о былом нейтралитете) поддерживает Францию и Россию. Так начинается европейская катастрофа. Но в 1888-м году до нее далеко; сербский престол занимает проавстрийски настроенный король Милан Обренович.

Он воюет с соседней Болгарией (и Австро-Венгрия спасла его от поражения) и враждует с собственной супругой Натальей, дочерью русского полковника Кешко и молдавской княгини Стурдзы. Наталья симпатизирует России; политический раскол в семействе усиливается причинами вполне бытовыми: Милан постоянно изменял супруге и слава о его романах ходила по всей Европе. В мае 1887 года Наталья с сыном Александром демонстративно покинула Белград и переехала в Крым. Через несколько месяцев мать с наследником престола вернулись в Сербию, последовали сложные переговоры с королем, после которых Наталья и Александр перебрались в Висбаден.

В 1888-м году последовал новый скандал – при помощи немецкой полиции Милан похитил сына и привез в Белград. Судя по всему, в меморандуме, что лежал в шкатулке Трелони Хоупа, описывались именно эти события. Пару слов в завершение сербского сюжета: Милан с Натальей враждовали еще несколько лет, король добился официального развода, потом он отрекся от престола в пользу Александра, но фактически остался руководить страной при юном монархе, потом он помирился с Натальей и их развод признали недействительным, потом в 1901 году умер Милан, мать поссорилась с сыном из-за его женитьбы, ей запретили въезд в Сербию, потом в 1903-м произошел переворот и короля Александра с супругой убили, Наталья перешла в католичество и ушла в монахини. Умерла она в 1941 году в Сен-Дени, под Парижем. В общем, типичная балканская кутерьма столетней давности, бестолковая и кровавая.

Итак, два секретных дипломатических документа – аналитическая записка о серьезном экономическом конфликте двух великих европейских держав и отчет о скандальных происшествиях в нестабильной и довольно опасной части континента. Но все они меркнут перед похищенным леди Хоуп письмом. Что же в нем такого особенного? Прежде всего, попробуем идентифицировать автора документа. «Так вот, это письмо одного иностранного монарха; он обеспокоен недавним расширением колоний нашей страны. Оно было написано в минуту раздражения и лежит целиком на его личной ответственности. (…) тут, мистер Холмс, вы заставляете меня коснуться области высокой международной политики. Если вы примете во внимание ситуацию в Европе, вам будет нетрудно понять мотив преступления. Европа представляет собой вооруженный лагерь. Существует два союза, имеющие равную военную силу. Великобритания держит нейтралитет. Если бы мы были вовлечены в войну с одним союзом, это обеспечило бы превосходство другого, даже независимо от того, участвовал бы он в ней или нет. Вы понимаете?».

Холмс понял и даже «написал имя на листке бумаги и показал его премьер-министру». Зная дальнейшую прискорбную судьбу Европы, мы тоже можем догадаться, невелика загадка. Автор злополучного письма – Вильгельм II, 15 июня того же 1888 года взошедший на престол Германской империи. Двадцатидевятилетний Вильгельм был порывист и неосторжен, так что вполне мог написать столь взрывоопасное послание. И даже тот факт, что (по словам лорда Беллинджера), «министры ничего не знают об этом письме», весьма характерен – по наследству от его дедушки Вильгельма I и отца Фридриха III, царствовавшего всего три месяца и шесть дней, кайзеру достался властный и осторожный советник, канцлер Отто фон Бисмарк. Старый канцлер нервически-романтических экзерсизов не одобрял. Вильгельм II опекой Бисмарка тяготился и отправил его в отставку в 1890-м году. Так что здесь версия об авторстве послания похожа на правду.

Но в остальных деталях возникает серьезная путаница. В 1888 году Европа еще не была поделена на два военных союза. Существовал Тройственный Союз («Двойственный» германо-австрийский с 1879 года, в 1882 году, из-за соперничества с Францией в западном Средиземноморье, к договору присоединилась Италия). По другую сторону линии политического фронта – пока еще не в качестве союзников, а, так сказать, поодиночке – находились Россия и Франция. Их сближение начнется только через три года после смерти Эдуарда Лукаса. Соответственно, сейчас, в 1888-м году, речь идет о несколько иной ситуации. Более того, в те годы, до самого конца XIX века главными соперниками Британии была как раз Франция.

Именно французы неслись по Африке наперегонки с англичанами, стараясь отхватить как можно больше территорий; забег закончился лишь в 1898 году у Фашоды на Верхнем Ниле, где столкнулись два отряда, французский и британский. Африку поделили; только после этого для Лондона и Парижа стало возможным искать общего врага. К тому времени, даже британцам стало ясно, что таковым является Германия: она (пусть и на вторых ролях) участвовала в разделе Африки, она по уровню развития промышленности обгоняла Великобританию, она приняла программу строительства мощного военно-морского флота. В 1904-м году, когда сочинялось «Второе пятно», Великобритания и Франция подписали договор, легший в основу создания Антанты.

Возникает вопрос: отчего Конан Дойль пририсовал сюжету 1888 года международную обстановку кануна 1904-го? Случайно, по рассеянности? Или же в этом тексте был прямой политический мессидж, нам уже практически не понятный? Не есть ли «Второе пятно» манифест британского нейтралитета?

Если так, то получается следующее. Эдуард Лукас – очевидный французский агент. Об этом говорит не только политический контекст истории с письмом, но даже самые простые бытовые детали. Лукас живет двойной жизнью: в Лондоне он богатый холостяк, светский лев и тенор-любитель, а в Париже – мсье Фурнье, муж мадам Фурнье. Более того, подозрительная скорость, с которой французская полиция раскрыла убийство Лукаса и передала британцем все данные о креолке, рехнувшейся по возвращению из таинственного путешествия в Лондон, говорит о том, что французы с самого начала следили за ситуацией и после преступления попытались быстро замести следы, выставив своего агента банальным донжуаном.

Да, это они, коварные французы, шантажировали жену британского министра, они побудили ее украсть письмо, они хотели англо-немецкой войны – и все для того, чтобы ослабить ненавистную Германию (а, вместе с ней, и Италию). Собственно – за исключением Италии, которая обманула партнеров по Тройственному союзу – все так и вышло в 1914—1918-м годах. Получается, что поместив в шкатулку Хоупа (“Hope” по-английски, «надежда») эти три документа, Артур Конан Дойль предоставил читателю 1904 года возможность догадаться, как именно и в результате чего начнется европейская катастрофа.

Кто же адресат его мессиджа? Он тот же самый, что и главный, находящийся за кулисами, герой «Второго пятна». «Общественное мнение», так сказано в русском переводе Н. Емельянниковой (в оригинале, конечно, немного уклончивее: «its publication would undoubtedly lead to a most dangerous state of feeling in this country. There would be such a ferment, sir, that I do not hesitate to say that within a week of the publication of that letter this country would be involved in a great war»). Вот источник беспокойства Беллинджера и Хоупа – общественное мнение, настроения подданных Виктории; не будь его, опрометчивое письмо иностранного монарха не представляло бы особой угрозы – учитывая, конечно, что монарх уже одумался и раскаивается.

Перед нами тип внешней политики (и просто политики), так сказать, смешанного периода; в ходу еще монархии, цари, короли, императоры, они ведут частную переписку, которая имеет какое-то значение, но главное действующее лицо – общество, оно может ввергнуть в войну собственную страну. Точнее, не само общество, а правительство, сформированное в результате всеобщих выборов.

Монархи пишут друг другу послания и считают себя вершителями судеб народов, будто на дворе еще 1815-й год, Венский конгресс, Меттерних, или даже еще до того, до Робеспьера, будто все ещеAncien Régime. Так ведут себя возомнившие себя Навуходоносорами и Наполеонами пациенты психушки, которые воображают, что повелевают санитарами. Другое дело, что эту вздорную переписку лучше не показывать публике – она же дура, публика, в патриотическом раже примется размахивать флагами, бряцать оружием, а тут на носу выборы. И, воленс ноленс, придется воевать, – вздыхают министры и лидеры парламентских фракций.

Здесь главное отличие «Второго пятна» от литературного текста, который лежит в основании этого сочинения. За историей про Лукаса и леди Хоуп проглядывает другая детективная история – рассказ Эдгара По «Похищенное письмо». Конан Дойль необыкновенно изящно переписал эту вещь, но вместо пастиша получился политический памфлет. Посудите сами: у Эдгара По у некой дамы из самых высоких сфер похищено важное письмо, которое может быть использовано для шантажа. Похититель – министр Д, имевший наглость прямо на глазах жертвы утащить с ее стола документ.

Дама умоляет полицию найти письмо; опасность представляет даже не сам документ, а те возможности, которые открываются благодаря обладанию им. Полиция несколько раз перерывает апартаменты Д., но тщетно. Письма нет. Префект с неохотой обращается за помощью к знаменитому Огюсту Дюпену, этому первому детективу в истории мировой литературы. Высказав всем (неназванному рассказчику, префекту, читателю) несколько важных мнений об искусстве обыска, о логике, аналитике и психологических загадках, Дюпен требует выписать ему чек на немалую сумму, после чего передает похищенный документ полиции. Он раздобыл письмо сам, раскусив хитрость Д. Хитрость же заключалась в том, что искомый документ был оставлен на виду, в маленькой сумочке для визиток, которая висела над биокамином Домашний Очаг.

Перерывая укромные уголки кабинета, простукивая паркет и ящики стола, полицейские не могли догадаться: то, что они ищут, находится у них перед носом. Дюпен незаметно уводит письмо у Д., подменив его другим, и возвращает его – посредством полиции и за немалые деньги – владелице. Получается, что документ никто и не крал, он как лежал у нее на столе, так, в итоге, и лежит.

Конан Дойль берет этот сюжет (не фабулу) за основу, но переиначивает его самым решительным – и творческим! – образом. Главное, что позаимствовано у По, – идея о том, что хитроумный сыщик как бы «отменяет» совершенное преступление, похищенное письмо возвращается на место, все делают вид (а некоторые и искренне верят), что оно никуда не исчезало. Несколько часов напряженной работы «серых клеточек», два-три разговора и дело сделано; чистая работа – волшебным образом порядок восстановлен.

У того же текста Эдгара По Конан Дойль позаимствовал и шантаж с угрозой разрушить светскую репутацию в качестве мотива действий героини. Наконец, и там, и там действует «министр», только в первом случае он уносит (похищает) письмо, а во втором министр приносит его домой и это письмо похищают другие. Однако главное различие в ином. Д. преследует свои личные цели, его история – частная, не имеющая выхода за пределы будуаров и салонов; это политика эпохи легендарных алмазных подвесок, Анны Австрийской и герцога Бэкингемского, по сути, придворная интрига XVII столетия, разыгранная в середине XIX-го. «Народу», обществу, посторонним здесь делать нечего – разве что в роли читателя этого рассказа. Конан Дойль же переносит сюжет в демократическую эпоху, когда общественное мнение важнее любых личных отношений царствующих особ и их министров.

И вот здесь стоит вернуться к отважному Сноудену (кстати, как и Лукаса, его зовут Эдуардом, только у Конан Дойля не «Эдуард», как в русском переводе, а Eduardo, сомнительное, не английское имя). Что Сноуден на самом деле похитил? Какие государственные тайны? План размещения ракет? Списки шпионов с телефонами и паролями к Дропбоксу? Нет. Тайна, открытая им, заключается в признании очевидного – за нами беспрестанно и незаконно следят. Эта тайна не может нанести ущерба государственным – или тем паче военным – интересам никакой страны, она – секрет Полишинеля.

Ее раскрытие адресовано не какой-то другой стране, конкуренту США или Великобритании, оно обращено к общественному мнению этих стран, и всех других тоже. Знание о собственной всемирной прозрачности, этой, в прямом смысле выражения, transparency international, травматично. Общественное мнение может сильно рассердиться на демократические сверхдержавы, которые не хотят следовать собственным универсальным правилам (точнее, правилам, на универсальности которых они настаивают); от этого страдает имидж самих сверхдержав. Сегодня этот имидж чрезвычайно важен, важнее любых страшных атомных тайн.

Получается, что мы опять живем в промежуточное время. С одной стороны, все еще в мире Трелони Хоупа и Эдуарда Лукаса: важные документы прячутся в – уже теперь электронные – шкатулки в страхе перед общественным мнением. В этом смысле, конец XIX века, «бель эпок», продолжается. С другой, мы существуем в мире абсолютной анонимности и безответственности. Кто читает наши имейлы? Кто слушает наши разговоры? Кто сортирует мириады единиц информации? Зачем? Здесь нет героев, которые могли бы посылать раздраженные письма другим героям и потом нести за это ответственность.

Здесь нет даже так называемых устойчивых «государственных интересов»; сто двадцать пять лет назад можно было довольно точно сказать, чего именно добивается Британия в верховьях Нила, а Франция – в Тунисе. Чего именно добиваются сегодня секретные агентства, подглядывая и послушивая за всем миром, точно сказать нельзя. Более того, их знание не является силой, ибо этого знания слишком много, бесконечно много, оно безбрежно и не структурировано; ни теологии, ни телеологии, одно автоматическое стремление к расширению поля действия, сохранению в тени – и сохранению себя как организации с соответствующим бюджетом.

В такой ситуации само понятие «государственной тайны», Очень Важного Секрета, теряет всякий смысл. Даже помянутый страх перед реакцией общества явно преувеличен; к примеру, очевидное знание того факта, что правительства США и Великобритании намеренно вводили в заблуждение собственное население, дабы оправдать вторжение в Ирак в 2003 году, никого особенно не разгневало. Обманули и Бог с ним.

Оттого преследования Ассанжа, Сноудена, мирного Миранды и прочих разгласителей секретов не имеет ни малейшего смысла; перед нами фантом «большой государственной политики» времен больших технологических и политических секретов и великих геополитических противостояний. Образ суровых контразведчиков, разбивающих жесткие диски гардиановских компьютеров комичен до предела – это что-то из фильмов про Джеймса Бонда шестидесятых, когда секреты имели физическую форму, бумажки ли с шифром, фотопленки ли, неважно.

Чтобы секреты не выкрали, их нужно было хранить в символической шкатулке Трелони Хоупа; под зловещую музыку со всех сторон к шкатулке тянулись одетые в черные кожаные перчатки шпионские лапы. Бравые контразведчики с неустроенной личной жизнью с оттяжечкой били по этим лапам. Сейчас же вместо шкатулки нам пытаются предложить лэптоп бразильца Миранды и его игровые консоли. Меж тем, главный секрет – что никаких секретов больше нет – уже раскрыт Ассанжем-Сноуденом. Сегодня элегантные брюнеты хранят в шкатулке (не забудьте, она стоит в спальне!) снотворное и презервативы.

P. S. Конечно, «Похищенное письмо» брезжит и сквозь опереточный сюжет «Скандала в Богемии», только там перевернуты гендерные роли.