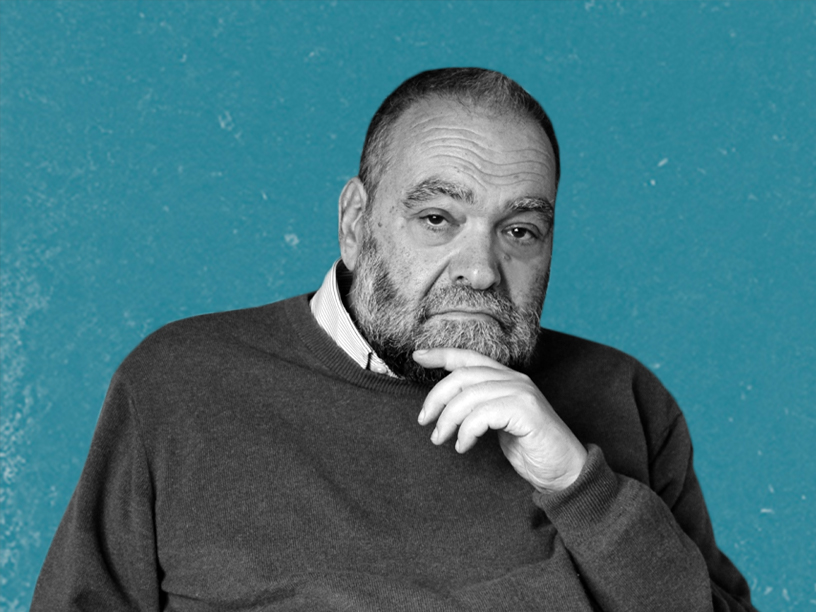

Памяти Льва Рубинштейна

Лет тридцать назад, когда я писал свой первый, но, увы, не последний некролог, я нашел формулу, которая мне до сих пор кажется правильной, и я ее часто повторяю: масштаб человека можно измерить по объему пустоты, которая остается после его ухода.

И вот сейчас мы увидели тот грандиозный объем пустоты, который оставил после себя Лев Семенович Рубинштейн. Очевидно, что эту пустоту нечем заполнить и для тех, кто окружали его в Москве, для тысяч людей, пришедших с ним попрощаться, и для тех, кто был далеко от России в этот момент. Ощущение его присутствия, всегда обостряющееся в момент ухода, оно, я думаю, поднимало людей. Я много прочитал в социальных сетях прекрасных по проникновенности, точности и литературному качеству текстов, посвященных памяти Льва Семеновича. С другой стороны, говорить об этом трудно, и в силу того, что пытаешься оказаться на уровне, позволяющем тебе говорить об ушедшем, и от очень острого чувства потери…

Льва Семеновича действительно знали все, с ним все были знакомы, все могут что-то о нем вспомнить, и в то же время для каждого это очень большая и тяжелая личная утрата, но за этой эмоциональной составляющей важно не потерять культурную перспективу. Что мы видели и что, мне кажется, интуитивно ощущалось всеми присутствующими — от нас ушел последний великий поэт. Причем последний не в том смысле, что не осталось людей талантливых, крупных, по-настоящему поэтически одаренных, а в том, что, вероятно, навсегда исчезла «вакансия поэта». Пастернак писал: «Оставлена вакансия поэта, Она опасна, если не пуста». Тогда она могла быть пуста, но существовала, а теперь, мне кажется, вакансии этой больше нет. Лев Рубинштейн был последним, кто ее занимал и поддерживал.

Символично, что именно он оказался последним, потому что самые разные поэты в диапазоне от Бродского до Пригова, от кого угодно до кого угодно, всегда напоминали, что поэзия — это событие языка, что слово само ведет автора… Рубинштейн довел чувство подчиненности поэта языку до абсолютного логического предела. Он буквально растворился в музыке языка, при том, что его голос, очень ощутим в его поэтических текстах, — мы слышим автора, но он все время находится внутри бесконечной многоголосицы, которая стоит за его текстами. Через поэта говорит сам язык в том состоянии, в котором он находится на тот момент, когда поэт «издалека заводит речь», как говорила Цветаева. И это, на мой взгляд, недостижимый идеал для поэта - стать просто органом языка. Рубинштейн достиг этого идеала, дальше, возможно, идти было уже некуда. Неудивительно, что в какой-то момент он и сам, по крайней мере, на время, остановился, перестал писать.

Одной из важных сторон всего концептуалистского движения, и поэтов, и художников — всегда был безукоризненный, даже, я бы сказал, гипертрофированный вкус на фальшь, чувство фальши, умение ее распознать и умение отстраивать бесчисленные фильтры, иногда даже казавшиеся избыточными, не пропускавшие фальшь в собственную речь и поэтические тексты. Этот вкус был связан с чувством контекста, точности поэтического жеста. Им свойственен аскетизм стиля. У Пригова аскетизм выражался в гиперизбыточности, которая тоже была формой аскезы, этого понимания, что можно и чего нельзя говорить. Остановиться вместо того, чтобы продолжать говорить, — это очень сильный жест. Как написал Ходасевич: «Как упоительно и трудно, привыкши к слову, замолчать». Лев перестал писать свои поразительные тексты в какой-то момент, потому что почувствовал, что в значительной степени изменился воздух, изменился контекст, ушла эта ниша, главное и существенное оказалось уже сказанным. Но он нашел другие адекватные формы своего существования в языке: через воспоминания, через пение, через календарные записи, заголовки, прозаические тексты.

Есть еще одна особенность концептуального письма, поражающая предельностью жеста. Об этом в связи с карточками Рубинштейна уже говорили. Как хорошо известно, концептуалисты не ориентировались на публикации, в их кругу формула «можно напечатать» была оскорблением — так говорили, когда что-то очень плохое и неинтересное писалось. И эта неофициальность стала частью поэтики, карточки Рубинштейна, нельзя напечатать. Дело не только в цензуре, это физически невозможно сделать, потому что как отразить систему писания на карточках на книжных страницах? Есть одно исключение: в начале 1990-х кратковременно существовавшее издательство «Ренессанс» приступило к изданию Большой картотеки. Вот стопка карточек, это текст «Мама мыла раму», вот так вот он и должен был писаться, только на одной стороне, каждый текст на отдельной карточке, но они успели издать только три коробки. Только три текста. В коробочках таких специальных продавались карточные колоды скорее, чем библиографические карточки, на которые Рубинштейн ориентировался. То есть речь шла о непечатности, неофициальности, возведенной, как сказал бы Гегель, в перл создания, в способ существования, в способ мышления в языке. Об этом говорили многие, но первым, по-моему, определенно это сформулировал покойный Максим Шапир: была создана особенная система стихосложения с особым типом стихотворной соизмеримости и особым типом вторичного членения. Людей, которым это удавалось в русской поэзии, и которых можно посчитать буквально по пальцам одной руки, да и то лишние останутся пальцы, даже на одной руке. Но Лев Семенович создал не только уникальную систему стихосложения, он создал уникальный формат жизни в поэзии.

У Рубинштейна есть текст, построенный на повторении и варьировании формулы «Жизнь дается человеку только раз», это аксиома, но это, видимо, неправда. У каждого человека есть несколько жизней, вероятно, от двух до пяти по классической формуле Чуковского. И мне трудно сказать, какой по счёту была жизнь для Рубинштейна в качестве создателя новой системы стихосложения, но в следующей жизни ему тоже удалось добиться невероятно многого, потому что он снова превратил в художественный артефакт саму проблему: в первом случае это была проблема неофициальности и непечатности текста, так во втором случае - необходимость, вульгарно говоря, зарабатывать на жизнь. Для того, чтобы выживать на таких текстах, какие писал Рубинштейн, их надо было писать очень много и очень часто. И вот ему удалось найти форму с иллюстрациями заголовков, с воспоминаниями на каждый день, с маленькими миниатюрами и так далее, ему удалось превратить необходимость постоянного продуцирования текстов в эстетическое достижение, сделать из обстоятельств собственного быта факт литературной эволюции, если пользоваться тыняновским термином.

Тексты Рубинштейна хотелось бы видеть в двух форматов. С одной стороны, я знаю, сейчас складываются на Youtube библиотека его исполнений, с другой стороны, он, как никто другой, на мой взгляд, нуждается в Полном собрании сочинений. Мне кажется, что статус его требует классического, совершенно классического, многотомного, комментированного полного собрания сочинений. Это было бы и справедливо, и культурно вменяемо, и адекватно.

Дмитрий Ицкович напомнил мне несколько дней назад, что я как-то говорил за столом, что я упрекаю себя в том, что недостаточно сделал, чтобы Рубинштейну дали Нобелевскую премию. Я не знаю, что бы я мог бы для этого сделать в реальности, но, мне кажется, это адекватная остановка вопроса. Рубинштейн был настолько человеком внутренне не пафосным, что даже трудно было бы с ним обсуждать что-нибудь подобное, а с Приговым мне как-то довелось один раз об этом говорить. Он сказал: «Таким авторам, как я, редко дают такие премии, потому что к манере письма, за которую дают Нобелевские премии, надо несколько десятилетий привыкать. Авторам, так сказать, инновационного типа Нобелевских премий не дают». Но я продолжил разговор и сказал: «Ну а если б дали?». Он сказал: «Ну если б дали, я бы взял, — сказал, — а чего, собственно, не взять?». Такая же, надо сказать, у обоих была позиция потом и по отношению к печати. Никогда не предлагать ничего для печати, ничего не писать, что может быть ориентировано на публикацию, но и не отказываться. Если кто-то хочет, кому-то интересно, то пожалуйста. И тот же Пригов, я ему говорю: «Надо бы составить сборник ваших советских текстов». Он говорит: «Нужно, так составьте. Только не ко мне обращайтесь с этими предложениями. У меня своих задач достаточно, нужно писать по четыре стихотворения в день». Я, конечно, составил. Пригов любил чеканные формулировки. Он был все-таки автор манифестов, программных текстов. Лев проживал свои эстетические принципы, он доводил их до совершенства. Он не был сам манифестного плана человеком.

Для меня было всегда поучительно, захватывающе и волнующе наблюдать их отношения, наблюдать, как они общались, относились к друг другу. Я много слышал рассказов, отчасти наблюдал сам у самых талантливых авторов ревность, внутренние счеты, соревнование, болезненное отношение даже не к чужим славе и успеху — настоящий поэт может пережить чужую славу и успех, а к чужому дарованию и художественным открытиям. То, что, собственно говоря, описано в «Моцарте и Сальери». Наблюдая за отношениями двух великих поэтов, - ни того, ни другого уже нет, и говорить об этом можно спокойно, - меня поражало, до какой степени ничего подобного не было. Я не могу копаться в душах, но думаю, что и на самой большой глубине ничего такого не было. Для них обоих жест самоутверждения именно «как поэта» был безвкусным, несоответствующим культурной эпохе, в которой мы живем. И Пригов, и Рубинштейн культивировали человеческую нормальность, уважительность, вежливость, и отсутствие представления о том, что твоя сфера занятий является основанием для того, чтобы ты себя в жизни вел каким-то особенным образом. Антибогемный стиль и порядочность во всех смыслах и в том числе в том, который мы имеем в виду, если помним, что слово «порядочность» все-таки этимологически восходит к «порядку». Я не говорю, что какие-то большие поэты были непорядочными людьми в традиционном значении этого слова, но именно идея порядка как основы порядочности играла и для Пригова, и для Рубинштейна огромную роль, и это, мне кажется, тоже очень важная категория не только бытового и личного поведения, но и их эстетически-художественного образа и работы.

В литературном сознании, они долго оставались каким-то единым симбиотическим существом почти как, как Ильф и Петров, хотя всегда писали и выступали по-разному, и не были похожи друг на друга. Некоторые перфомансы делали вместе, но работали всегда различно. Они дружили и сотрудничали десятки лет и очень искренне восхищались друг другом - мне Пригов говорил, что Рубинштейн был одним из трех известных ему людей, которым он приписывает свойство гениальности— и при этом всегда называли друг друга по имени и отчеству.

Для искусства последних нескольких столетий вопрос о соотношении личности автора и его текстов и произведений – очень существенный. Может быть, это проблема постепенно уходит, и, вероятнее всего, культурная ниша великого поэта именно и связана с эпохой, когда нам было необходимо узнать автора для того, чтобы иметь возможность что-нибудь сказать о произведении: сначала задать вопрос, а кто это написал, сочинил, нарисовал и так далее, построить мысленный образ творца, вписать его в какой-то контекст. В мире арт-рынка это особенно четко чувствуется, потому что даже по поводу самых грандиозных произведений тончайшие специалисты часто не могут никогда договориться, кому их атрибутировать. Даже самые большие знатоки, - что говорить о массовой публике, - не могут быть до конца уверены в авторстве. Тем не менее цена картины отличается несколькими порядками в зависимости от того, кому она атрибутирована. Личность, образ, контекстуальная модель автора становится частью текста. И Пригов, и Рубинштейн отработали эту связь до совершенства. Пригов об этом писал, во многих предуведомлениях он говорил об «имиджевой стратегии». Рубинштейн создавал среду вокруг себя. Выяснилось, что и среда без него существовать не может. Поразительно точно сказал после его ухода Михаил Айзенберг, замечательный поэт и друг Льва Семеновича, что он был гением места во всех смыслах обоих этих слов. Москва была городом, одухотворенным Рубинштейном. Айзенберг написал о его гибели: «Место исторгло своего гения. Оно выбросило его из себя, он оказался ему не нужен».

Лев Толстой писал об этом в своем трактате «О жизни». Он тоже был, конечно, автором, бесконечно рефлексировавшим над соотношением человеческого и творческого, автора и текста, над отражением судьбы в произведении. Он написал, что жизнь человека не может кончиться от того, что у него что-то разорвалось в сердце, или от того, что в него попало несколько граммов металла, или по какой-то другой внешней и нелепой причине. Это не причина смерти, а только внешняя реализация того, что жизнь исчерпана. Я бы не спешил согласиться с Толстым по отношению к любому человеку, потому что эта мысль исключает из нашего понимания человеческой судьбы идею жертвы. Бывают люди, которые становятся жертвами истории, и их, видимо, большинство. Но есть люди, которые владеют судьбой, ведут ее, и которые не могут быть жертвами, даже если история обходится с ними чудовищно. И Пригов, и Рубинштейн ушли быстро при неожиданных и катастрофических обстоятельствах: Пригов упал в метро от инфаркта, Льва Семеновича сбила машина. Но они никогда не были жертвами, и уход в этом смысле придает их жизни окончательную завершенность.

Я хорошо помню, как меня поразило выступление Льва Семеновича, когда мы отмечали 9 дней смерти Дмитрия Александровича. Оно было коротким, безукоризненным по вкусу и поразительно сильным. Дело в том, что существовала практика, на которой Пригов жестко настаивал: когда он с кем-то обедал, ужинал или пил пиво — ничего другого Пригов, как известно, не пил — каждый платил за себя. По-английски это называется going Dutch. Это было твердое и незыблемое правило. И вот, по рассказу Льва Семеновича, когда они встретились в последний раз, совершенно неожиданно, впервые за десятилетия близкой дружбы Пригов ему сказал: «Лев Семенович, вы знаете, мне хотелось бы вас сегодня угостить». Рубинштейн спросил: «А что вдруг?» Пригов ответил: «Ну, мне хочется так». Рубинштейн сказал: «Ну хочется — давайте, в следующий раз я вас угощу». И так и договорились. «Вот он ушел, - сказал Лев Семенович, - и я остался должен. Надеюсь отдать». Хотелось бы верить, что теперь у него есть такая возможность.

Сам Лев Семенович, в отличие от Дмитрия Александровича, легко переходил на «ты», вполне себе пил водку и ценил ее. Если на столе не было водки, он говорил: «Кому-то выгодно, чтобы русский писатель Рубинштейн не выпил водки». Его быт был по-другому устроен. Тем не менее, мы все, и тем, кому доводилось выпивать со Львом Семеновичем, и тем, кому нет, бесконечно ему должны. И как читатели, и как посетители его концертов и перформансов, и как слушатели, и как люди, за тот уровень, который он держал, за ту атмосферу, которая существовала вокруг него. И последние 15 лет Рубинштейн остался почти единственным, на плечи которого легла эта ответственность. И что мы могли бы сегодня— это постараться оставшееся нам время провести так, чтобы потом у нас было чем вернуть этот долг и чтобы от нас хотелось его принять.