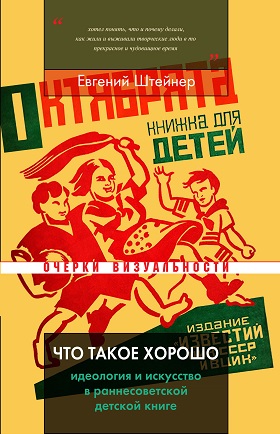

«Новое литературное обозрение» представляет книгу литературоведа и культуролога Евгения Семеновича Штейнера «Что такое хорошо. Идеология и искусство в раннесоветской детской книге».

В ней рассматривается феномен советской детской книги 1920 х — начала 1930 х годов. Подробно анализируются принципы иллюстрирования и графического оформления, эстетическое и смысловое воздействие иллюстраций на детскую аудиторию. Много внимания уделено и текстам — стихам и новым сказкам для советских детей. Подробно исследуется официальная идеологическая сверхзадача — создание Нового Человека, а также противоречивый художественный и ментальный контекст времени формирования советского стиля в искусстве и жизни.

Книга стала продолжением и развитием предыдущих работ автора на эту тему, вышедших в США (Stories for Little Comrades: Revolutionary artists and the making of the Early Soviet children’s books, Seattle; London: University of Washington Press1999) и в России («Aвангард и построение Нового Человека: искусство детской книги 1920-х годов» . Новое литературное обозрение, 2002). В этой книге значительно расширен охват материала и добавлены новые главы.

Предлагаем ознакомиться с фрагментом книги Евгения Штейнера, посвященным ведущему жанру детских книг второй половины 1920-х годов – производственным книгам.

Производственно-индустриальные книжки должны были заменить старозаветные сказки. Чуковский в книге «От двух до пяти» вспоминал, как он в те годы пришел в детский дом: «В сумке у меня были любимые: „Гулливер“, „Сказки Гриммов“, „Конек-горбунок“. Я хотел подарить эти книги ребятам, но высоколобый перелистал их небрежно и, скучая, отодвинул от себя. „Это нам ни к чему, — сказал он. — Нам бы о дизелях или радио“».

Феномен революционной борьбы со сказкой во второй половине 1920-х годов достаточно хорошо известен. Одним из первых, в 1919-м, выступил С. Полтавский, саратовский эсперантист и вегетарианец, впоследствии автор жуткой книжки «Детки-разноцветки» (см. в честь ее названный раздел), а еще позже, в 1933–1935 — заключенный строитель БАМа. В книге «Новому ребенку новая сказка. Этюд для родителей и воспитателей» он доказывал на 112 страницах, что сказка есть «символ грубых языческих суеверий, культа физической силы, хищности и пассивного устремления от живой жизни с ее насущными требованиями в область мечтаний»[1].

Во множестве статей и выступлений, например в сочинении Э. В. Яновской с риторическим названием «Нужна ли сказка пролетарскому ребенку?», убедительно доказывалось, что сказка пролетарскому ребенку не нужна совершенно. «Мы конкретно подходим к полному разрушению сказок и всей буржуазной детской литературы»[2]. Многолетнему поношению за сказки подвергался Корней Чуковский, по поводу которого критики придумали выражение «чуковщина». Клавдия Свердлова писала в статье под таким названием: «Говоря о детской игрушке, вздыхая о лубке, в котором ребенок представляет себя едущим не на коне, а обязательно на петухе или козе, они ни звука не говорят о механизированной игрушке, познавательная ценность которой в том, что она знакомит ребенка с явлениями, с которыми он сталкивается в нашей жизни, при нашей установке на машину»[3]. Но еще раньше через газету «Правда» «Крокодила» заклеймила Крупская[4].

Чуковский, не выдержав травли, в конце 1929 года выступил с заявлением в письме в газету: «Я писал плохие сказки. Я признаю, что мои сказки не годятся для строительства социалистического строя. Я понял, что всякий, кто уклоняется сейчас от участия в коллективной работе по созданию нового быта, есть или преступник, или труп. Поэтому теперь я не могу писать ни о каких „крокодилах“, мне хочется разрабатывать новые темы, волнующие новых читателей. В числе книг, которые я наметил для своей „пятилетки“, первое место занимает теперь «Веселая колхозия»[5].

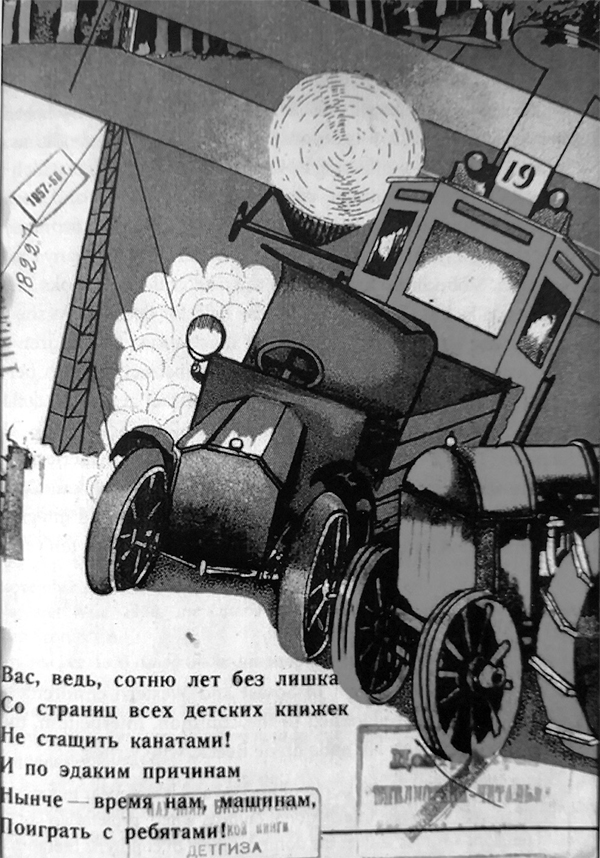

Николай Агнивцев напрямую обращался к героям старых детских сказок (ил. 16):

Вас ведь сотню лет без лишка

Со страниц всех детских книжек

Не стащить канатами!

И по этаким причинам

Нынче — время нам, машинам,

Поиграть с ребятами![6]

Получается, что за возможность «играть с ребятами» шла борьба — старых и новых — и новые эти были машины и их трубадуры. На следующей странице Агнивцев прощально перечисляет и старых — и делает это, похоже, не без некоторой к ним жалости:

Прощайте, котята,

Цыплята,

Щенята,

Мартышки

И мышки!

Вот —

В детские книжки

Идет

В свой черед —

Машинный,

Пружинный,

Бензинный

Народ!

— Вот!

Здравствуйте![7]

Ил. 16. Агнивцев Н. Я. Твои машинные друзья. Рис. А. Ефимова. Л.; М.: Радуга, 1926

Борьба старых сказок и новой книги наглядно, ярко и броско выражена в плакате, который сочинили («разработали») сестры Чичаговы и примкнувшая к ним А. Гелина; он был напечатан в Ростове в середине 1930-х тиражом 3000 экземпляров (ил. 17). В левой части на черном фоне представлены Баба-яга, Змей Горыныч, придурковатого вида Иван Царевич и Василиса Премудрая, старик с корытом (но без старухи), конек-горбунок и, разумеется, несчастный чуковский крокодил в шапке и пальто с картинки Ре-Ми; «Мистику и фантастику из детской книги ДОЛОЙ!!» — гласит подпись. В правой части на красно-белом фоне размещены новые образы: огромный Ленин, который, кажется, руками запускает самолеты, как Зевс — перуны, пионеры, октябрята, — и все это оснащено надписями «труд, борьба, техника, новый детский быт» и венчается текстовкой: «Новая книга поможет воспитать новую смену».

Ил. 17. Чичаговы Г. Д. и О. Д., Гелина А. Даешь новую детскую книгу. Плакат. Ростов, б. г.

Однако то, что казалось лихим революционерам-педологам разрушением сказки, было всего лишь заменой одних сказочных сюжетов и их героев на другие, не менее фантастические. Сознательное насаждение классовой идеологии неизбежно трансформировалось в бессознательное порождение новой социальной мифологии. Структура мышления борцов за новый мир и новые сказки вряд ли претерпела радикальные изменения, в основе ее лежали едва ли не фольклорные мифопоэтические модели порождения текста. Основаны они были на некритической и своего рода религиозной вере в торжество социального переустройства при посредстве правильной теории и передовой техники. И как всякая религия нуждалась в чуде, так и конструктивистски-социалистическая вера объявляла чудесами всяческие машины и приспособления, приближавшие материалистический рай, в коем каждому было обещано все, что угодно, — «по потребностям» (или на первое время — «по труду»).

Показательны в этом отношении и вполне традиционные названия детских книг типа «Семь чудес» Маршака (с иллюстрациями М. Цехановского). В ней живописуются чудеса того же рода, что и народные чудо-меленка, чудесный горшок (сам по себе варящий бесконечную кашу), ковер-самолет и т. п. Характерно и количество чудес, соответствующее устоявшемуся в древности канону. Но среди современных чудес света первое место занимал, конечно, паровоз — о паровозе вообще дальше разговор пойдет особый. Среди прочих технически-конструктивистских чудес отметим чудо шестое — печатную машинку. Картинка Цехановского к этому сюжету среди разных деталей изображает и пишбарышню, в кокетливой позе изогнувшуюся над машинкою «Мерседес».

Особенность иллюстрации в том, что это четко-силуэтное литографированное изображение на желтом фоне повторяется подряд три раза[8]. Эта мультиплицированная шеренга начисто снимает остатки индивидуализма в изображении человека и выглядит апофеозом машинизированной обезличенности. Забавным образом эти пишбарышни воспринимаются прообразом поп-артистской иронии, вызывая в памяти множество Мэрилин Монро Энди Уорхола. Этот же прием использован Цехановским и в книге «Топотун и книжка», где три работницы типографии, склонившиеся над машинами, представляют собой одну трижды репродуцированную фигуру без лица. На весьма любопытной книжке про робота Топотуна я остановлюсь подробнее позже, а здесь уместно отметить, что в приеме механического размножения персонажа у Цехановского[9] можно видеть две импликации: на уровне социальном это конструктивистское стремление к американизированному размеренно-конвейерному труду, а на уровне семиотическом — этап перехода к поэтике мультипликации, каковой переход Цехановский через пару лет и сделал.

В завершение этой главки остается назвать еще две специфически новые жанровые разновидности детских книг 1920-х годов, которые, хотя и в более сжатой по сравнению с производственной книгой форме, будут затронуты в нашем тексте. Это книги о революции и социальной борьбе (в эту группу входят и сказки о борьбе с буржуями, и многочисленные «бунты игрушек»), а также интернациональная тема (отчасти она заменила традиционные путешествия героя в сказочные страны и его подвиги в иноземных краях, а отчасти переплетается с темой социальной борьбы и импорта революции). Интернациональную тему мы рассмотрим чуть позже особо, а ярким примером «войны игрушек» может служить книга под одноименным названием Н. Агнивцева (М.: Издание общества «Друзья детей», 1925, ил. С. Мальта). На ее обложке дети (игрушки вроде солдатиков) в красноармейских шлемах и с красными знаменами маршируют под грохот барабанов. Сначала там игрушки-буржуи спихивают со стола игрушек-пролетариев, но в последующей войне классово правильные игрушки побеждают.

[1] Полтавский С. Новому ребенку новая сказка. Этюд для родителей и воспитателей. Саратов: Губ. аг[ентство] «Центропечати», 1919. С. 9.

[2] Яновская Э. В. Нужна ли сказка пролетарскому ребенку // Из опыта работы по детской книге. М., 1926. С. 95. (Впервые напечатано в Харькове в 1925.)

[3] Свердлова К. О Чуковщине // Красная печать. Двухнедельный орган отдела агитации, пропаганды и печати ЦК ВКП(б). 1929. № 9–10.

[4] Крупская Н. К. О «Крокодиле» Чуковского // Правда. 01.02.1928.

[5] Литературная газета. 30 декабря 1929. «Веселую колхозию» Чуковский так и не написал, но практически прекратил писать сказочные истории.

[6] Агнивцев Н. Твои машинные друзья. Ил. А. Ефимова. М.: Радуга, 1926. Без пагинации.

[7] Агнивцев Н. Твои машинные друзья.

[8] Чуковский в то время тоже не прошел мимо пишущей машинки:

Как на пишущей машинке

Две хорошенькие свинки:

Туки-туки-туки-тук!

Туки-туки-туки-тук!

[9] И отнюдь не только Цехановского: этим занимались и Штеренберг, и Шифрин, и др.