Чуть меньше чем через год мы отметим, если, конечно, вспомним, трёхсотлетие Указа Петра I «О учинении школ». Это был первый шаг по реализации простой, но очень перспективной идеи: организовать за государственный счёт систематическое обучение свободных граждан свободной страны. Государство принимало на себя обязательства по инвестированию средств в народное образование и, вместе с тем, оно формировало заказ к системе образования, какими знаниями и умениями должны овладеть выпускники образовательных учреждений. Больше того, государство обосновалось на позициях не только инвестора и заказчика, но ещё и потребителя продукции образования.

Надо сказать, что с общеобразовательными школами у Петра I как-то не заладилось, зато школы профессиональные: навигацкие, инженерные, бомбардирские, коновальные, лекарские, рудные, – регулярно поставляли в войска и на мануфактуры тысячами грамотных исполнителей монарших планов. Такой «образовательный перекос» объясним: употребление в государственных интересах готовых матросов и штурманов, военных строителей и артиллеристов, лекарей и рудознатцев не составляет проблемы, а вот для чего государству нужны свободные граждане с общим образованием не понятно. Да и нужны ли? В те времена данная проблема решалась просто, и гражданская свобода индивида заканчивалась там, где начиналась его учёба, организованная государством в своих интересах (и это при том, что об обучении крепостных даже и речи не было). Формально свободные простолюдины, самовольно оставившие учёбу, рассматривались как дезертиры, а неуспешные в учёбе недоросли (несовершеннолетние дворянские дети) отдавались в матросы без права производства в чин.

Ситуация в народном образовании России кардинально изменилась во второй половине XVIII века в период царствования Екатерины II. Главная причина этих изменений заключалась в том, что императрица вменила образованию иную миссию – воспитание народа. При Екатерине II создаётся сеть народных училищ, в которых главное внимание, кроме письма и арифметики, уделяется Священной Истории, а также чтению и проработке «Книги о должностях человека и гражданина». Здесь «о должностях» означает «об обязанностях» по отношению к Богу, Начальству (именно так – с заглавной буквы) и ближним. Такой поворот был обусловлен, во-первых, веяниями эпохи Просвещения и, во-вторых, необходимостью что-то противопоставить настроениям, вполне выразившимся в восстании Емельяна Пугачёва. Для поддержания порядка в стране законопослушание населения важнее его профессионализма. У императрицы была амбициозная идея «вывести новую породу людей» – разночинцев, – которая необходима для заселения вновь созданных губернских и уездных городов общим числом около полутора сотен. Принуждения к обучению, как при Петре I, не было, а число учеников – мальчишек и девчонок – выросло многократно.

Очередной крутой поворот в истории отечественного образования приходится на начало XIX века. Александр I проводит масштабную административную реформу, в рамках которой появляется Министерство Народного Просвещения, а само народное образование приобретает черты системности. Элементы этой системы: университеты, гимназии, уездные училища, церковно-приходские школы, – являют собою пирамиду, но главное состоит в том, что между учебными программами разных уровней есть преемственность. (Надо заметить, что церковно-приходские школы получили это имя по названию наименьшей административной единицы – церковный приход, а сама РПЦ в организации институализированного образования играла гораздо меньшую роль, чем это принято обычно считать). Выпускники гимназий имеют право поступать на службу с присвоением им гражданского чина. Уже состоявшиеся к тому времени чиновники могут продвигаться по карьерной лестнице только при условии получения университетского диплома. Таково было значение образования, оплаченного государством: последнее занималось воспроизводством собственных грамотных управленческих кадров. Кстати, по этой причине получение образования в гимназиях и университетах было исключительно мужским занятием. На всём пространстве Российской Империи созданием системы народного образования руководит Министерство, в штате которого всего-то 12 человек, не считая сторожей и курьеров.

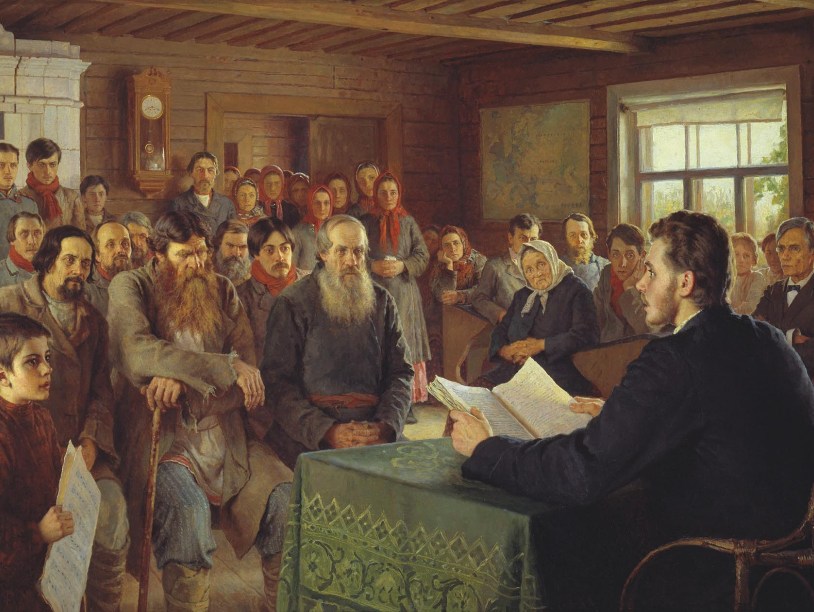

Отмена крепостного права добавила в число свободных и равноправных граждан России более 22 миллионов абсолютно неграмотных соотечественников. Такое изменение социальной ситуации потребовало совершенно иной модели народного образования, и она была создана к 1864 году, то есть, за 2-3 года. Её особенностью было привлечение в образование на правах инвесторов, заказчиков и потребителей образования, наравне с государством, частных лиц и общественных объединений. Многообразие типов школы было невиданным ранее: школы государственные, частные, ведомственные, воскресные, дворянские, купеческие, домашние и так далее. Чуть позже решается вопрос об институализации женского образования. Создаются Комитеты грамотности и начинается «хождение в народ». В общем, «реформа школы – дело всенародное!» Государственная власть всемерно поощряла такое многообразие, поскольку оно заметно сокращало её собственные расходы на народное образование. Особая роль принадлежала земствам. При этом, правда, был утрачен тотальный контроль государства над содержанием образования молодых людей, который тщательно выстраивался Николаем I в предшествующие десятилетия. Возможно, данный факт сыграл свою роль в последующих исторических событиях.

Новое резкое изменение внутриполитической и социальной ситуации произошло в 1917 году. Идея социального равенства была реализована в сфере народного образования отменой сословных школ и учреждением единой трудовой школы. Новая государственная власть создала Наркомпрос и поставила перед ним две задачи: а) ликвидация неграмотности всего населения страны в возрасте до 50 лет и б) «Школа должна стать орудием диктатуры пролетариата, т.е. не только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитывающего влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс, в интересах полного подавления сопротивления эксплуататоров и осуществления коммунистического строя». То есть, на первый план опять выходит задача государственного воспитания обучающихся, но уже на других принципах. Государство диктатуры пролетариата превращается в единственного инвестора, заказчика и потребителя в сфере образования со всеми вытекающими отсюда решениями в отношении гражданских свобод. Выполнение решений о введении повсеместно всеобщего обязательного начального образования контролировалось постоянно и очень жёстко вплоть до установления материальной ответственности для родителей (лиц, их заменяющих), административной ответственности для должностных лиц, уголовной ответственности для председателей Советов.

Актуализация задачи построения материально-технической базы социализма и, прежде всего, индустриализация вновь изменили облик школы – с 1929 года она стала единой трудовой политехнической общеобразовательной школой с производственным обучением. Советская школа 1930-х – начала 1960-х годов была ориентирована на подготовку молодых людей, обладающих знаниями основ наук, к производственной деятельности на промышленных предприятиях. После 1966 года ситуация несколько изменилась: по мысли государственных властных структур школа должна «…формировать у молодого поколения марксистско-ленинское мировоззрение, воспитывать у учащихся высокое чувство советского патриотизма — любовь к Родине, своему народу, Коммунистической партии Советского Союза…; обеспечивать всестороннее гармоническое развитие учащихся, их эстетическое и физическое воспитание, укрепление их здоровья…». Обучение – всеобщее и обязательное.

Последняя по времени модернизация советской школы проводилась в 1984 году и получило название «Андроповской реформы». Последующие дискуссии профессионалов, прошедшие в начале 1990-х годов, были очень горячими, но, по моему мнению, мало что изменили в отношениях государства к школе, школы к обучающимся, учеников и их родителей – к школе. Простая и продуктивная идея организовать за государственный счёт систематическое обучение детей и таким образом отстранить от формирования заказа на содержание образования и их самих, и их взрослых законных представителей работает до сих пор.

Система образования, как инструмент государственного регулирования в социальной сфере, всегда создавалась вполне осмысленно и столь же осмысленно время от времени реформировалась, и поэтому её появление и изменения не стоит объяснять только лишь безликим «ходом исторического развития» или анонимным «социальным заказом». Эта система во все времена выстраивалась конкретными людьми в зависимости от того, в чём ими усматривался государственный интерес на конкретном историческом этапе, и каковы обстоятельства, в которых принимались те или иные решения. Совокупность этих условий позволяла каждый раз при необходимости формулировать новую более или менее проработанную и адекватную требованиям своего времени политико-социальную модель институализированного образования.

Политико-социальная модель институализированного образования – это комплекс требований властных государственных структур к определяющим моментам организации систематического обучения и просвещения подданных; требований, обусловленных господствующими политическими и идеологическими установками (тенденциями), наличными социальными обстоятельствами, уровнем развития материальной и духовной культуры.

Вообще за всю трёхсотлетнюю историю отечественного народного образования существовало шесть различных моделей. Они различались между собою по той миссии, которая возлагалась на образование; по инвесторам и заказчикам образования; по номенклатуре типов образовательных учреждений и особенностям структуры управления образованием. Проще всего обозначить эти шесть моделей именами политических деятелей: Пётр I, Екатерина II, Александр I, Александр II, А.В. Луначарский, И.В. Сталин. Все реформы отечественного институализированного образования – то есть, переход от одной политико-социальной модели к другой – на протяжении трёх веков не меняли его сути: быть тем инструментом государственной власти, с помощью которого она подготавливала «живую составляющую» для решения актуальных или перспективных государственных задач. Именно по этой причине государство всегда занимало позицию основного инвестора народного образования.

Основного, но не единственного. В нашей истории были периоды, когда система государственного образования принимала те или иные социальные группы, а также отдельных индивидов в роли инвесторов и заказчиков образования. Успешно работали коммерческие училища (или коммерческие классы в государственных гимназиях), организованные на средства купеческих обществ, дворянские пансионы – на средства губернских дворянских собраний. В таких случаях учебные планы и программы обучения составлялись индивидуально, «под заказ». То есть, таким образом отдельные группы свободных граждан, представляющих гражданское общество, поддерживали свои собственные бытийные основания посредством обращения к образованию при минимальном участии государства.

Журнальная статья мало подходит для подробного сравнительного анализа политико-социальных моделей отечественного образования, и потому здесь уместен только один важный тезис: беру на себя смелость утверждать, что современная общеобразовательная школа продолжает жить по социалистической политико-социальной модели образования. А это означает, что никакие модернизации не смогут вытащить современную школу из кризиса, о котором не говорит только ленивый. Суть этого кризиса состоит в рассогласовании наличной социальной ситуации и изжившей себя модели народного образования.

Социальное и имущественное расслоение современного общества есть факт, но на самые разнообразные случаи у нас есть только одна форма – государственное бюджетное образовательное учреждение – ГБОУ. (Переименование прежних общеобразовательных школ в лицеи и гимназии проблемы не снимает; количество частных школ ничтожно, корпоративные учебные заведения распространены ещё менее).

Нынешний процесс обучения, при отсутствии образовательной потребности, превращается в повинность, и нести её нужно, поскольку без документа об образовании жизнь значительно осложняется. Значимость выпускных экзаменов (в любой их форме) вообще проблематична: зачем же экзаменовать после завершения процесса, когда сделать уже ничего нельзя?

Индивид вынужден удовлетворять свою образовательную потребность тем способом, который избран государством-заказчиком. Для индивида с развитым самосознанием противоречивость данной модели очевидна. Очевидно и то, что принятая модель народного образования в полной мере отражает степень недоверия государственных управляющих структур к гражданам своей страны.

Общее образование потеряло самоценность и превратилось в пропедевтическую ступень ВУЗа, а это означает, во-первых, крайнюю рационализацию школьного знания и, во-вторых, утрату такого важного аспекта, который можно было бы обозначить как «социальный инкубатор».

Научность, которая берётся в современном обучении за образец, – это научность позапрошлого века. Постнеклассическая рациональность наших дней основывается на другой методологии научного исследования и в своём активе имеет уже другие методы, отличные от методов классической науки. Ни со школьной парты, ни с рабочего места школьного учителя «переднего края науки» уже не видно.

Советская модель образования сформировала в обществе устойчивые потребительские настроения: нам государство обязано дать образование. Ничего подобного, поскольку государству интересно научить человека читать (указы) и писать (расписываться за прочитанное). А всё остальное образование уже является интересом самого индивида и той группы, которая составляет его ближайшее социальное окружение.