Издательство «Альпина нон-фикшн» представляет книгу Михаила Левицкого «Лаборатория химических историй. От электрона до молекулярных машин».

Что происходит с молекулами в момент химических реакций и почему одни вещества становятся мягкими, а другие твердеют, одни приобретают упругость, а другие — хрупкость? Каким образом вязкая жидкая масса превращается в легкую приятную ткань и почему человек не может жить без полимеров? Какими были люди, совершившие величайшие открытия в химии, и какую роль сыграл элемент случайности в этих открытиях? Как выглядит лаборатория и так ли на самом деле скучна жизнь обычного лаборанта? Отвечая на эти и другие вопросы, Михаил Левицкий показывает, что химия — это весьма увлекательно!

Предлагаем прочитать фрагмент книги.

Молекулярные механизмы и машины

Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов.

Исаак Ньютон

Гиганты, о которых говорит Ньютон, — это знаменитые естествоиспытатели Г. Галилей и И. Кеплер, работы которых привели Ньютона к созданию теории гравитации. Оценивая свои заслуги, Ньютон ничуть не преувеличивает — его тоже можно назвать гигантом. Но как же остальные исследователи? Разве они не могут встать на плечи гигантов? Разумеется, могут, однако слово «гиганты», пожалуй, излишне торжественное. Все современные исследователи опираются на результаты работ предшественников, которые составляют фундамент науки, — многократно проверенные результаты и закономерности. Законы развития науки таковы, что фундамент не разбирается и не перекладывается, и новые открытия не отменяют старых. Иногда можно услышать, что законы механики, созданные Ньютоном, перечеркиваются теорией относительности Эйнштейна. На самом деле законы Ньютона вошли в теорию Эйнштейна как частный случай, и они очень хорошо работают, когда скорости движущихся тел далеки от скорости света. Если что-то приходится пересматривать и исправлять, то в фундамент науки это не входит.

Попробуем немного дополнить пафосное высказывание Ньютона. «Гигантов науки» можно сравнить с высочайшими вершинами мира — такими как Эверест и другие расположенные в Гималаях восьмитысячники. Однако эти вершины не стоят одиноко в степи или в пустыне — они подпираются горными массивами, то есть «стоят на плечах» более низких гор. В науке приблизительно такая же картина.

Предисловие

Химики постоянно используют результаты предшественников. Фундамент, созданный химической наукой, велик, и если возникает новая проблема, то часто оказывается, что в предыдущих работах уже имеются заготовки для реализации новых идей. Интересно, что авторы заготовок, решая различные конкретные задачи, не могли даже представить себе, для чего могут пригодиться их открытия: они просто пытались найти ответ на необычные вопросы, не думая, что это принесет пользу и будущим поколениям ученых.

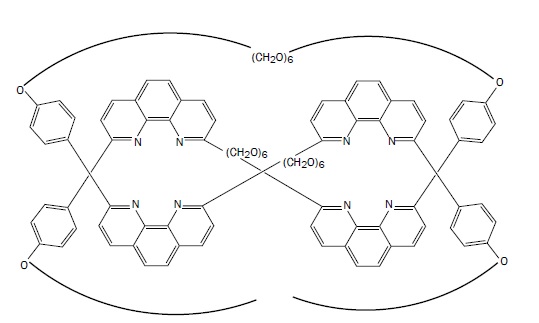

Одна из подобных задач заключалась в поиске метода, который позволил бы соединить молекулы особым образом: связав их не химическими связями, а механически, как два кольца в цепочке. Впервые это удалось сделать в 1964 г. немецким химикам Г. Шиллу и А. Люттрингхаусу из Фрайбургского университета, что стало заметным событием в органической химии. Задолго до того, как были получены подобные соединения, химики предложили для них название «катенаны» (от латинского слова catena — «цепь»).

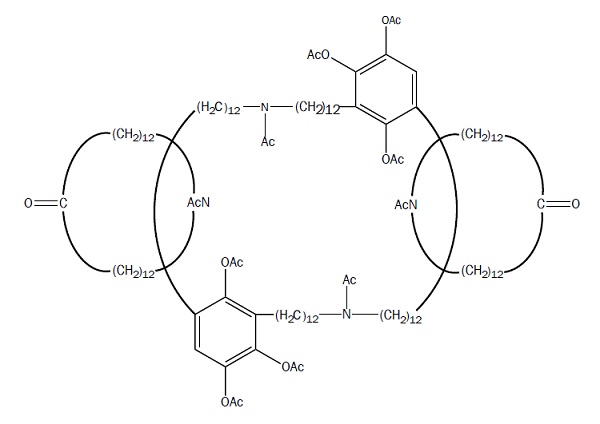

Основная часть колец набрана из 24 углеродных атомов (группы –СН2–) (рис. 3.1), их размер был выбран так, чтобы кольца могли свободно перемещаться относительно друг друга. Синтез требовал тщательного планирования: вначале заготовки будущих колец соединяли перемычками, которые удерживали их в нужном положении, а после того как кольца были собраны, перемычки удаляли. Полный синтез включал в себя более 20 (!) стадий.

Вслед за этим, применяя разработанную схему, авторы получили более сложное соединение — три кольцевые молекулы, связанные по типу катенанов (рис. 3.2).

Рис. 3.1

Рис. 3.2

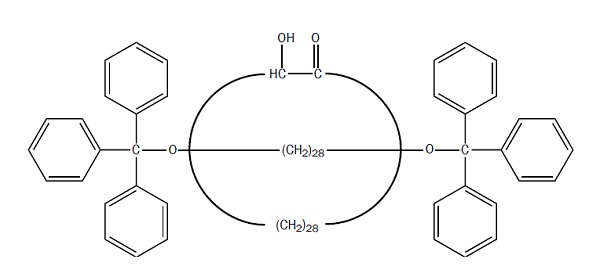

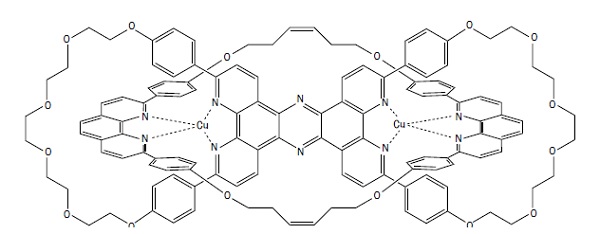

Удалось также реализовать принципиально иной способ соединения двух молекул — не химический, а механический. Это кольцевая молекула, собранная из 30 углеродных атомов и насаженная на ось с объемистыми заглушками на концах, которые не позволяют соскользнуть кольцу с оси (рис. 3.3). Соединение назвали ротаксаном (лат. rotare — «вращать», лат. axis — «ось»). Несмотря на то что катенаны и ротаксаны устроены по-разному, их обычно рассматривают совместно, поскольку логика синтеза приблизительно одинакова.

Рис. 3.3

Полученные результаты были впечатляющими, а всю процедуру синтеза исследователи признали весьма оригинальной. Тем не менее не многие химики отважились продолжать работу в этом направлении из-за исключительно высокой сложности многостадийных синтезов.

За шесть лет до того, как был синтезирован первый катенан, американский физик Ричард Фейнман (лауреат Нобелевской премии 1965 г. по физике) выступил на заседании Американского физического общества с докладом о перспективах развития науки. В частности, он сказал: «Принципы физики не исключают возможности манипулировать с объектами на уровне отдельных молекул и атомов… это не попытка нарушить какие-либо законы — такое можно было сделать в принципе, но пока не было сделано, потому что мы сами слишком "крупные". Развитие в этом направлении, я думаю, неизбежно… там, внизу (то есть в микромире), еще много места». Предложение Фейнмана работать с молекулами как с материальными телами вполне естественно. Физиков мало интересуют разные химические реакции, зато перемещение различных тел в пространстве или подвижность отдельных фрагментов в устройствах — их любимая тема.

Синтез катенанов в скрытом виде содержал вариант решения предложенной Фейнманом проблемы, но химики, увлеченные возможностью получения необычных структур, некоторое время этого не замечали. Естественно, громоздкие методики синтезов Шилла и Люттрингхауса вынуждали искать более простые способы получения катенанов, и они были найдены.

Ион металла всё упростил

Ионы металлов охотно образуют координационные связи, то есть они подтягивают к себе органические молекулы, которые содержат атомы с неподеленной электронной парой — N, O, S и другие. Притягиваемые ионами металлов органические молекулы, содержащие такие атомы, называют лигандами (от лат. ligare — «связывать»), и ион металла располагает вокруг себя лиганды строго определенным образом.

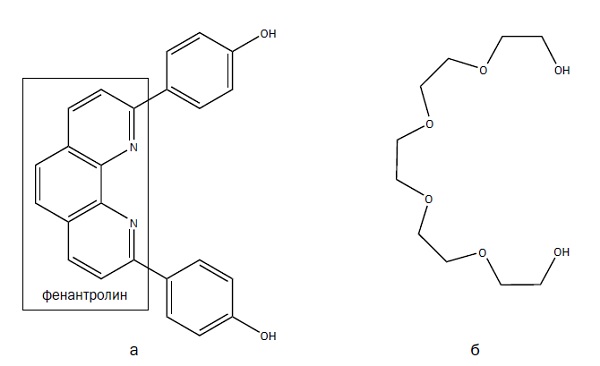

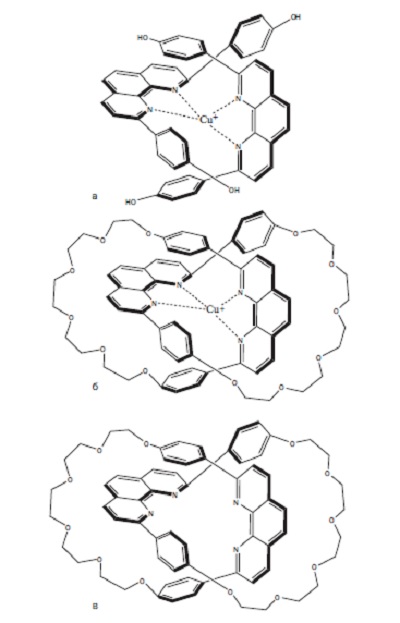

Эти знания позволили французскому химику Ж.-П. Саважу получить катенан всего за три стадии. В качестве лиганда он выбрал молекулу, содержащую атомы азота в составе бензольных циклов и две гидроксильные группы НО на концах молекулы (рис. 3.4а). В структуре соединения рамкой выделен фрагмент, называемый фенантролином, — именно он является тем участком лиганда, который играет решающую роль в сборке молекулы.

Второй реагент — цепочка из групп CH2, перемежающихся атомами О (рис. 3.4б). Задача этого реагента — замыкать фрагменты в циклы. В качестве иона металла, играющего роль координирующего центра, был выбран Cu+.

Рис. 3.4

Сборка катенана происходит следующим образом. Две молекулы лиганда притягиваются катионом меди и располагаются так, что условные плоскости полумесяцев становятся взаимно перпендикулярны. В таком положении они фиксируются образующимися координационными связями, которые показаны пунктиром (рис. 3.5а). Затем вводится второй реагент, НО-группы которого конденсируются с НО-группами лиганда с выделением воды (рис. 3.5б, в). Происходит замыкание циклов. Катенан практически готов, осталось удалить ион меди действием KCN, и кольца начинают свободно перемещаться (рис. 3.5в).

Рис. 3.5

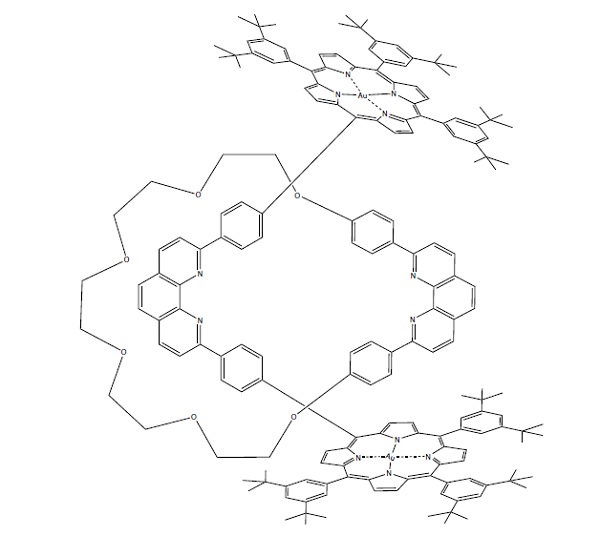

Синтезировав ротаксан, Саваж сумел доказать, что его метод универсален. У молекулы, показанной на рис. 3.6, ось, на которую надето кольцо, содержит весьма объемистые заглушки на концах — и она изломана, что несущественно. Главное — основная цель достигнута. Кроме того, удалось синтезировать хитроумно заплетенную конструкцию — кольцевую молекулу, завязанную в узел (рис. 3.7).

Рис. 3.6

Рис. 3.7

Это древний символ северных народов Европы, который использовался в орнаментах и высекался на камне. В процессе синтеза переплетение создавалось из тех же реагентов, которые были использованы при получении катенана с участием фенантролина. Такие молекулы назвали кнотанами (англ. кnot — «узел»).

Не менее оригинальна конструкция, представляющая собой тройной катенан, причем два кольца связаны перемычкой. Вероятно, пряча улыбку, Саваж назвал ее «наручниками» (handcuff-like compound) и упомянул это название в заголовке статьи для авторитетного научного журнала Chemical Communications. Исходные заготовки для строительства — те же самые фрагменты с фенантролином, координационно связанные с ионом меди (рис. 3.8).

Рис. 3.8

Казалось бы, смелая фантазия ученых и искусство синтеза открыли новые горизонты для создания необычных конструкций, однако природа давно опередила воображение химиков. Биологи установили, что молекула белка лактоферрина, присутствующего в молоке, слюне и желчи, представляет собой кольцевую молекулу, завязанную в узел (как на рис. 3.7). Найдены также катенановые молекулы ДНК. Кроме того, обнаружены аналоги ротаксанов — лассо-пептиды (название удачно передает принцип их действия). Они обхватывают другую молекулу полипептида, а затем их цикл стягивается, действуя как лассо.