О двух подходах к политике инновационного развития: стимулировании предложения на инновации (SSI) и стимулировании спроса на инновации (DDI), рассказывает эксперт в области стратегического и инвестиционного менеджмента Микаэл Горский. Этот текст открывает цикл материалов, посвященных реализации модели стимулирования спроса на инновации.

1

Стремление ускорить инновационное развитие экономики – типичное поведение государства в подавляющем большинстве развитых и успешно развивающихся стран. Экстенсивное развитие за счет освоения природных ресурсов и формирования базовых промышленных отраслей для большинства развитых стран уже невозможно, необходимо находить и выращивать новые (инновационные) отрасли и направления развития.

Многие государства, включая Россию, оценивают инновационное развитие как единственный и неотложный путь развития, считая что возможности экстенсивного развития уже исчерпаны, а риск снижения объема экономики – неприемлем для безопасности страны.

Однако, методы и инструменты государственной активности по поддержке инновационного развития в течение долгого времени оставались крайне консервативными с точки зрения интенсивности воздействия на экономику. Идеология правительств западных развитых стран (многие из них представлены в OECD, зачастую выступающей от имени этой группы) требует избегать директивного вмешательства правительств в экономику. Потому для решения задач инновационного развития правительства стран OECD обычно полагаются на (1) макроэкономические инструменты (кредитно-денежную политику, бюджетную политику), (2) формирование рыночных условий (обеспечение свободной конкуренции, налоговая система, поддержка предпринимательской активности) и (3) программы стимулирования создания инноваций при решении задач экономического развития.

В рамках такой парадигмы спрос на инновации должен возникать в результате устранения барьеров для вступления новых участников (поставщиков инновационной продукции или услуг) на рынок с целью удовлетворить имеющийся или скрытый спрос. Таким образом, роль правительства с точки зрения стимулирования спроса на инновации должна быть сосредоточена на формировании "правильных условий".

При реализации такой модели оборот инновационных товаров и услуг возникает в результате устранения барьеров, мешающих инноваторам, а катализатором инновационного развития служит деятельность по созданию среды/экосистемы для инноваций, призванная стимулировать создание инноваций (модель «Supply Side Innovation Policy» или «Стимулирование предложения инноваций»).

В России большинство усилий и расходов государства реализует модель стимулирования предложения инноваций. Развитие проекта инновационного центра «Сколково», проведение конкурсов и программ инкубирования начинающих технологических компаний («стартапов»), развитие центров коллективного пользования и Наноцентров Роснано, грантовая и инвестиционная поддержка компаний, создаваемых представителями университетского и научного сообщества, информационные и сетевые программы развития экосистемы – все эти инструменты направлены исключительно на стимулирование предложения инноваций.

Надо отметить, что реализация модели стимулирование предложения инноваций сопряжена с рядом рисков: (1) значительная задержка во времени между оказанием поддержки (скажем, образовательной) и получением явного экономического эффекта (например – реализация инновационным предприятием продукции, востребованной рынком), (2) низкий «коэффициент полезного действия» (КПД) предпринимаемых усилий – лишь малая часть компаний, получивших ту или иную поддержку, окажется в состоянии предложить рынку ценный продукт или услугу, (3) относительно невысока доля экономики, затрагиваемой этой активностью, – например, в 2012 году в России весь рынок венчурного капитала (косвенно отражает размер «инновационной отрасли») даже по самым смелым оценкам составил 4.5 миллиарда долларов, что крайне незначительно на фоне ВВП России в размере 3 триллионов долларов и меньше недельной выручки ОАО «Газпром».

В основе модели стимулирования предложения инноваций лежит сформулированное еще Й. Шумпетером в 20-х годах 20-го века представление об инновации как о линейном процессе, возникающем на уровне фундаментальных научных изысканий и развивающемся в рамках прикладных исследований с последующей коммерциализацией. Однако, многие исследователи считают линейную модель инноваций неверной, ибо она не применима к инновационным процессам, в ходе которых новые продукты и услуги, ожидаемые рынком, возникают без значимых исследований. Примером такого рода инноваций служит большинство успешных интернет-сервисов, продукты в иных областях. Еще в середине 60х годов Министерство обороны США опубликовало результаты исследования, говорившего, что лишь 0.3% разработок порождены теоретическими исследованиями. Тогда же Министерство торговли выпустило Отчет Чарпи (Charpie report), в котором говорилось, что исследования составляют не более 10% затрат на инновации.

2

Есть и другой подход к политике инновационного развития. Его активно применяют последние 5-8 лет правительства разных стран: от Финляндии и Австралии до Китая и Бразилии.

Этот подход (политика стимулирования спроса на инновации, demand driven innovation policy) предполагает использование более прямолинейных методов развития спроса на инновации: через государственные закупки, отраслевое регулирование, индустриальную и профессиональную стандартизацию, - с реализацией всех инструментов на базе технологических прогнозов (форсайтов).

Политика стимулирования спроса на инновационную продукцию демонстрирует эволюцию в понимании природы инноваций – от линейной модели, фокусировавшейся на научно-исследовательской деятельности, в сторону более широкого подхода, рассматривающего всю сферу инновационного цикла. Повышенное внимание к политике стимулирования спроса на инновации также отражает общее понимание того, что традиционный подход формирования инновационной экономики за счет увеличения предложения инноваций (поддержка НИР/НИОКР + развитие экосистемы) – несмотря на уточнения и улучшения соответствующих программ – так и не позволил странам реализовать программы инновационного развития своих экономик в желаемом масштабе. Пример России, где эффективность действий по модернизации экономики подвергается сомнению на всех уровнях общества, - типовой для стран, реализующих политику развития предложения инноваций. Не менее жесткая общественная дискуссия о незначительных результатах крупных проектов развития идет, например, во Франции.

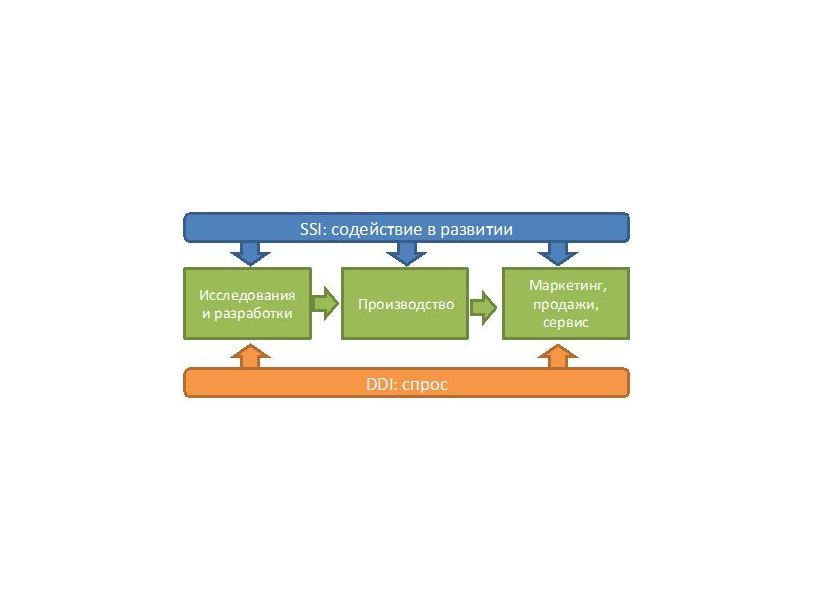

Внедрение политики стимулирования спроса на инновации DDI знаменует собой это переход от линейной модели инновационного развития, сфокусированной на НИР/НИОКР, к более широкому пониманию цепочки создания стоимости, в которую вовлечен инновационный продукт.

Немаловажно и то, что экономический кризис 2007-2009 года оказал разрушительное воздействие на бюджеты всех развитых и подавляющего числа развивающихся стран, и возникающие бюджетные сокращения заставляют правительства многих стран отказываться от модели стимулирования предложения инноваций как имеющей низкий «коэффициент полезного действия» и обращаться к модели стимулирования спроса на инновации, которая сочетает развитие инноваций с повышением эффективности государственных расходов в приоритетных для правительств направлениях, включая, но не ограничиваясь, социальные – здравоохранение, безопасность, окружающая среда, борьба со старением.

«…национальная инновационная система России характеризуется крайне низким по сравнению с ведущими странами спросом на инновации (узость сегмента инновационно активных фирм, низкая доля новой или усовершенствованной продукции и др.). Это обстоятельство является «узловым пунктом», в котором сходятся многие «инновационные» проблемы. Оно, с одной стороны, отражает непосредственную причину низкого уровня этого спроса – предприятия, которые сами не занимаются новшествами, естественно, не предъявляют спрос на новые технологии (продукцию, услуги); с другой, – является следствием переплетения многих факторов, также влияющих на состояние НИС и востребованность инновационных решений. Низкий уровень спроса на нововведения существенно ограничивает как потенциал инновационного роста, так и регулирующие возможности государства. В связи с этим задача расширения этого спроса, внедрения комплекса современных инструментов является ключевой в повестке инновационной политики».

(рабочие материалы проекта Стратегия-2020)

3

В центре большинства внедряемых в мире инициатив политики стимулирования спроса на инновации лежит инструментарий государственных закупок. Огромная покупательная способность правительств (годовой объем закупок государства и госкомпаний в России, например, превышает 13 триллионов рублей) позволяет создать значимый заказ на инновации, а также заложить рыночный тренд, влияющий на проникновение инноваций в целом. Однако, использование системы государственных закупок в качестве инструмента политики стимулирования спроса на инновации является сложной задачей. Традиционная ориентация на закупки товаров по наименьшей цене, а также высокий уровень фрагментации государственного спроса (часто между разными уровнями власти) может ограничить масштаб инновационных закупок. Кроме того, многие учреждения и органы местного самоуправления, отвечающие за государственные закупки, работают отдельно от отраслевых министерств или государственных учреждений, уполномоченных на содействие инновациям. Эта дисперсия и отсутствие точных данных по этому вопросу не позволяет дать точную оценку того, какая доля государственных закупок приходится на закупку инновационных продуктов и услуг. Ряд аналитиков видит опасность применения механизмов государственных закупок как инструмента стимулирования спроса на инновации в том, что это приводит к возникновению нерыночных барьеров для импортной инновационной продукции (поддержание которой не входит в план государства).

Отраслевое регулирование не входит в число наиболее популярных инструментов политики стимулирования спроса на инновации – в первую очередь потому, что поддержка инноваций не входит в число приоритетов для регулирующих органов. Соответствующие «настройки» регулирования должны выполняться с предельной осторожностью, ибо имеют далеко идущие экономические последствия. Заранее крайне сложно предугадать эффект и момент изменений. Независимо от того, что является причиной внесения изменений в регулирование (поддержка конкуренции, охрана окружающей среды, защита прав потребителей или иное), преобразование внесенных изменений в устойчивый спрос на инновации требует синхронизации целей и приоритетов вовлеченных государственных органов и организаций, а также других заинтересованных сторон.

В части индустриальных стандартов государство в странах ОЭСР и ряде развивающихся стран выполняет в основном роль координатора или организатора. Правительственная поддержка (финансовая и иная) процессов разработки индустриальных стандартов реализуется лишь в сценарии, когда следует обеспечить доступ инноваций на рынок или обеспечить устранение «провалов» рынка. Однако стандартизацию не всегда легко использовать в качестве инструмента государственной политики. Право определения индустриальных стандартов принадлежит профессиональным саморегулируемым организациям и ассоциациям, а также – в некоторых странах – некоммерческим технических организациям. Процесс формирования индустриальных стандартов зачастую является медленным и бюрократическим и может искажаться воздействием крупных игроков. Очень сложно определить точный момент внесения изменений в индустриальные стандарты: если такие изменения делать слишком рано, то, возможно, новые и лучшие технологии будут отрезаны от рынка, но если изменения произойдут слишком поздно, то высокие затраты на переход на новый стандарт могут предотвратить его распространение. Другим фактором, ограничивающим роль правительств в установлении индустриальных стандартов, является международный характер многих стандартов. Таким образом, попытки навязать национальные стандарты, например, через механизм государственных закупок, будут нести риск превращения в «технологическую ловушку» и окажутся крайне дорогостоящими в связи с необходимостью прогнозировать результаты быстрых технологических изменений на рынке.

Примеры, проводимые в этом материале, ярко демонстрируют высочайший интерес развитых и развивающихся государств к внедрению политики стимулирования спроса на инновации. Они также показывают, что внедрение политики стимулирования спроса на инновации спрос со стороны инновационной политики меры (за исключением де-факто общепринятого подхода к стимулированию государственных закупок у предприятий малого и среднего бизнеса) зачастую находится в стадии пилотного проекта. Если в ближайшее время не наладить сбор данных и не сформировать общепризнанную методику оценки результативности реализации инициатив инновационного развития, будет невозможно выделять наиболее успешные инициативы и добиваться их масштабирования.

«В 2016-2020 гг. должна быть усилена роль государство как модератора сетевых взаимодействий, инициатора программ частно-государственного партнерства (например, на базе технологических платформ). Его основной заботой должно стать развитие инновационной инфраструктуры; создание понятных и непротиворечивых правил взаимодействия инновационных акторов; смягчение финансовых и отчасти коммерческих рисков; формирование новых и развитие существующих каналов распределения инновационной продукции/услуг, а также совершенствование институциональных механизмов и улучшение среды для инноваций. Особого внимания требуют:

(рабочие материалы проекта Стратегия-2020)

Лучшая мировая практика заключается во взаимодополняющем использовании обеих моделей: стимулирования предложения инноваций (SSI) и стимулирования спроса на инновации (DDI), учете отраслевой специфики при реализации модели стимулирования спроса и анализе особенностей инновационного развития отраслей при выборе оптимальных механизмов поддержки инноваций.

Так, в фармацевтике, энергетике и производстве материалов инновации происходят за счет новых, прорывных, технологий, а в автомобилестроении, машиностроении и строительстве - за счет новых платформ и стандартов и постепенного, инкрементального, технологического развития.

4

Выигрыш от внедрения DDI модели, как правило: