В этой статье мы поговорим о таком явлении, как переходность, и о связанных с ним понятиях прямого объекта и подлежащего. Мы попробуем объяснить, почему эти не очень ясные на первый взгляд понятия являются базовыми не только для русского языка.

Согласно определению (Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. «Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителя» М., 1985), переходные глаголы - это «глаголы со значением действия, которое направляется на предмет, изменяет или производит этот предмет – объект действия, выраженный винительным падежом без предлога». Примеры переходных глаголов: готовить, разрушать… Примеры непереходных глаголов без дополнений: спать, цвести… Объекты переходных глаголов называются прямыми. Кроме прямых дополнений глаголы могут управлять косвенными, т.е. формами падежей помимо именительного и винительного, а также зависимыми с предлогами, например: Петя верит инопланетянам (дательный), в инопланетян (винительный с предлогом) и т.д.

Вопрос, который напрашивается сам собой, – чем винительный падеж заслужил выделение своего объекта в «прямые» и противопоставление его «косвенным»? И всегда ли нам может помочь винительный падеж? Что делать, если в языке нет падежей? У английских существительных, например, нет показателя винительного падежа. А в татарском языке прямой объект может как иметь показатель винительного падежа, так и не иметь его. Одинаково допустимы, например: Мин китапны сатып алдым и Мин китап сатып алдым ‘Я купил книгу’.

Можно ли говорить о прямом объекте, если нет показателя падежа? Безусловно, можно. И дело здесь не только в семантике, о которой скажем немного ниже. Прямой объект обладает специальными грамматическими свойствами, падеж – лишь одно из возможных проявлений этих свойств. Так, например, на прямые объекты ориентированы пассивные причастия: the house, sold to John; дом, проданный Джону. С косвенным объектом в дательном падеже такие фразы неграмматичны: *the man, sold house; *человек, проданный дом (предполагаемое ‘человек, которому был продан дом’). В русском прямой объект отличает от косвенных целый ряд свойств. Например, в конструкциях с числительными числительное требует от связанного с ним существительного формы родительного падежа только в случае прямого объекта и подлежащего: На Плющихе стояли три тополя (подлежащее); Я увидел на Плющихе три тополя (прямой объект). В остальных случаях существительное стоит в той же форме, которую оно имело бы и в отсутствие числительного: Я обрадовался (трем) тополям.

Прямой объект в сильной степени связан с подлежащим. Подлежащее обычно определяется следующим образом: «Главный член двусоставного предложения, грамматически независимый от других членов предложения… Морфологизованной формой выражения подлежащего является существительное в именительном падеже» (Розенталь…).

Связь подлежащего и прямого объекта многостороння. Во-первых, прямого объекта не бывает без подлежащего. Более того – подлежащее должно быть во всяком законченном предложении. Есть, конечно, случаи глаголов тошнить или знобить, которые не могут иметь выраженного подлежащего: Меня тошнит / знобит. Но даже если мы примем во внимание то, что такие глаголы в русском языке можно сосчитать по пальцам одной руки, а “нормальных” переходных глаголов – сотни, есть еще одно обстоятельство. Такие глаголы можно рассматривать наравне с так называемыми глаголами со стихийным подлежащим: Смеркалось; Горит! и т.д. Подлежащее здесь представлено невыраженной нулевой единицей с определенным значением – природной стихийной силы. Поэтому в действительности во всех указанных случаях подлежащее есть, просто оно не выражено материально. Типология нулевых единиц хорошо разработана в лингвистике, нулевые подлежащие – один из самых обсуждаемых случаев.

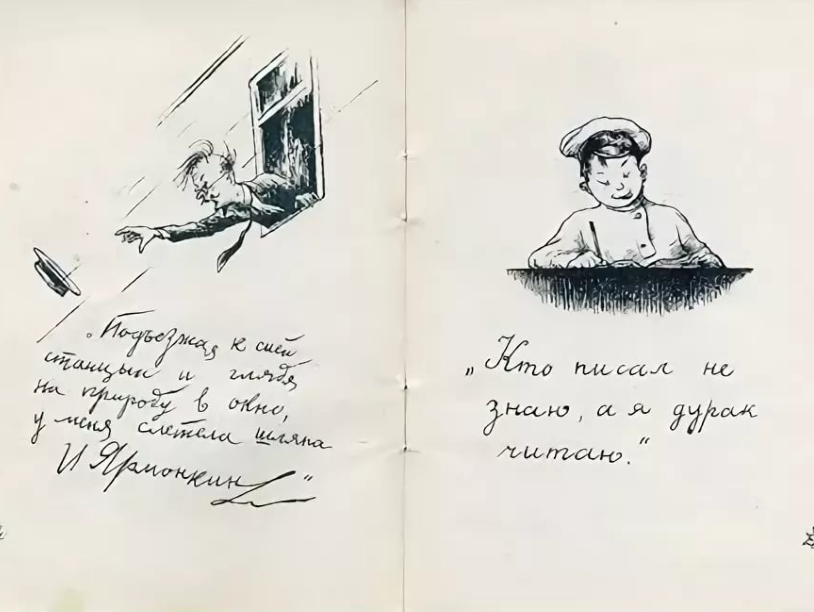

Подлежащее является выделенным участником – в русском или английском именно с подлежащим (а не с объектом) согласуется сказуемое. Именно с подлежащим в (литературном) русском связано действие деепричастного оборота: Подъезжая к станции, я потерял шляпу, но не *Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. На основании этих и других свойств говорят о том, что подлежащее – самый приоритетный участник.

Но во всех ли языках можно выделить подлежащее? Русский, английский, китайский, татарский, суахили – языки так называемого аккузативного или номинативного строя (аккузатив – винительный падеж, номинатив – именительный). В таких языках подлежащее однозначно выделяется на основании морфологических и синтаксических свойств. Аккузативных языков в мире большинство. Следующая по популярности падежная стратегия – эргативная. Эргативность отмечена во многих языках Кавказа, в Австралии, в баскском, в языках майя, некоторых индоиранских и т.д.

Эргативная стратегия устроена так: прямой объект переходных глаголов (Шурик разрушил часовню) оформляется в них так же, как единственный участник непереходных (Часовню пострадала уже в 14-м в.). Свойства подлежащего – а их, вообще говоря, сильно больше, чем падеж и согласование – в таких языках обычно делятся у переходного глагола между активным (Шурик) и пассивным (часовню) участниками. В случае непереходного глагола подлежащим, конечно, является его единственный участник (часовню). Падеж активного участника переходных ситуаций – эргатив. Он оказывается противопоставлен падежу пассивного участника с одной стороны и падежу единственного участника непереходных ситуаций – номинативу – с другой.

Несмотря на очевидные различия, между аккузативными и эргативными языками есть существенное сходство – и аккузатив в аккузативных, и эргатив в эргативных возможны только при переходных глаголах (готовить, разрушать…). Различие в том, что аккузатив оформляет пассивного участника таких глаголов, а эргатив – активного. Можно сказать, что подлежащные свойства делятся в эргативных языках между теми же участниками, которые в аккузативных языках соответствуют подлежащим и прямым объектам.

Номинатив и аккузатив с одной стороны, и эргатив и номинатив с другой связаны с одними и теми же глагольными значениями в различных языках. Во всех языках есть глаголы готовить, разрушать и им подобные. Здесь мы переходим к семантике. Определения переходных глаголов обычно указывают, что действие субъекта «направлено» на прямой объект. Действительно, у переходных глаголов наблюдается «асимметрия» участников. Один из участников (он называется «агенс») активно расходует энергию, уходящую на то, чтобы второй участник (пациенс) претерпевал какие-то изменения (исчезал, появлялся и т.д.). Агенс инициирует и контролирует ситуацию, воздействуя при этом на пациенса. Глаголы, имеющие агенс и пациенс, в разных языках демонстрируют одинаковое поведение – они переходны и используют прямые падежи (номинатив-аккузатив; эргатив-номинатив).

Прямые падежи (говорят также о прямых участниках) противопоставлены косвенным: дательному, творительному, местному и др. по ряду свойств. Так, например, и в аккузативных, и в эргативных языках только прямые падежи переходят в родительный при образовании отглагольных существительных (разрушение часовни, пение Шурика). Дативный или предложный участник при глаголе верить не обладает таким свойством (вера инопланетян ≠ вера инопланетянам или вера в инопланетян). Кроме этого, как в аккузативных, так и в эргативных языках прямые участники могут переходить друг в друга в производных синтаксических конструкциях. Прямой объект, например, может превращаться в подлежащее при пассивизации: Джек построил дом – Дом построен и т.д.

Наше краткое обсуждение переходности дало следующие результаты. Во-первых, о переходности можно говорить безотносительно того, есть ли показатель падежа или нет. Во-вторых, прямой объект обычно (хотя, конечно, далеко не всегда) соответствует участнику с определенным значением (претерпевающему или пациенсу). Такой участник часто появляется, исчезает или претерпевает существенные изменения в результате действия глагола. В-третьих, средства обозначения подлежащего и прямого объекта в разных языках различаются. Все языки, однако, объединяет то, что участники переходного глагола (и подлежащие непереходных глаголов) обладают некоторым выделенным статусом по отношению к другим участникам.

Данная заметка во многом – ответ на вопрос «Зачем надо изучать "экзотические” языки?» Экзотическими считают те языки, количество носителей которых невелико либо они не актуальны для нас с экономической, культурной, политической или еще какой-либо точки зрения. Такие языки постепенно вымирают или «растворяются» в больших языках вроде русского или английского. Несмотря на меньшую социокультурную значимость, таких языков на нашей планете – безусловное большинство. Более того, большинство так называемых «мировых» языков принадлежат к нескольким относительно недавно разошедшимся группам внутри одной языковой семьи. Изучать остальные языки, в том числе те, которые находятся на грани вымирания, необходимо. Это нужно хотя бы для того, чтобы установить, где границы универсального в разных языках, на основании чего мы можем говорить о человеческом языке как самостоятельном феномене и т.д.

Когда мы начинаем устанавливать в языке универсальное – такие, например, явления как переходность – мы начинаем лучше понимать не только общеязыковые принципы, но и то, какую роль они играют в хорошо изученных языках типа русского или английского. В нашем примере: то, что универсально, – класс переходных глаголов и (главное!) их особое по сравнению с другими оформление во всех языках. Универсально противопоставление прямого объекта с одной стороны и косвенного – с другой. Способы же оформления переходности могут различаться. В русском это показатель винительного падежа, в английском – порядок слов, в татарском – либо падеж, либо порядок слов, в эргативных языках – падеж, совпадающий с падежом непереходных подлежащих, где-то еще – согласование на глаголе и т.д. Установить границы универсальных языковых явлений и их частноязыковых реализаций нам также помогает изучение всего спектра доступных человеческих языков.

…

Авторы статьи благодарят за поддержку Российский Научный Фонд (грант 18-18-00462, реализуемый в ГИРЯ им. А. С. Пушкина).

…

Об авторах:

Павел Гращенков (МГУ, ГИРЯ им. А. С. Пушкина)

Тимур Галимов (МГУ, ГИРЯ им. А. С. Пушкина)