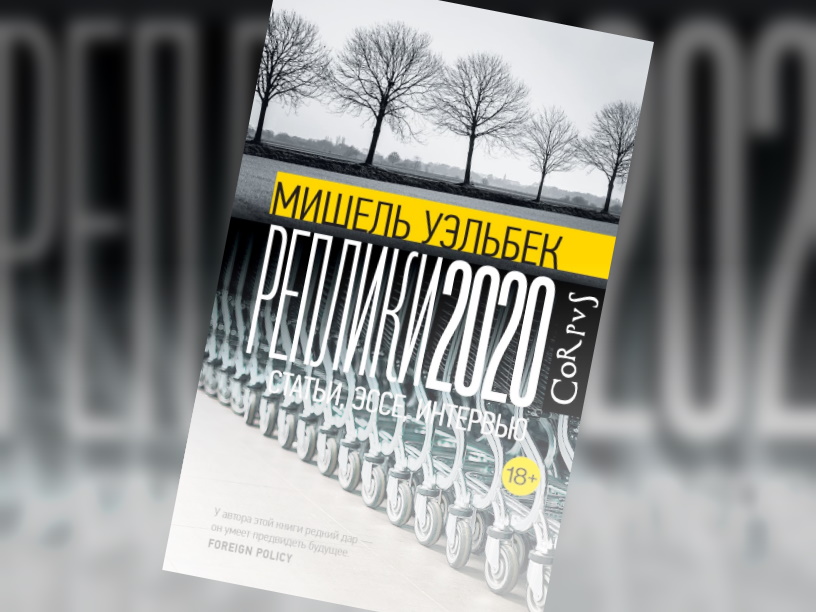

Издательство Corpus представляет книгу французского писателя Мишеля Уэльбека «Реплики 2020» (перевод Нины Кулиш, Ирины Стаф и Марии Троицкой).

«Реплики 2020» — собрание статей и интервью Мишеля Уэльбека за три десятилетия. Автор планетарных бестселлеров «Элементарные частицы», «Платформа», «Покорность», «Серотонин» говорит здесь от первого лица. В этих глубоких, острых, порой язвительных текстах он дает оценку происходящим событиям, формулирует свои выводы и прогнозы на будущее.

В книгу вошли его мировоззренческие и политические эссе, заметки о кино и литературе, беседы о собственном творчестве, ответы на нападки критиков, а также размышления о писателях и философах, о религии, о феминизме и самоизоляции, о джазе и Дональде Трампе, об эвтаназии и туризме. Во Франции «Реплики» Уэльбека трижды выходили отдельными книгами (1998, 2011, 2020), всякий раз пополняясь новыми выступлениями писателя в медиа. Статьи из первых двух были опубликованы на русском языке в сборниках «Мир как супермаркет» (2003) и «Человечество, стадия 2» (2011). В это издание включены полностью все три сборника, представляющие взгляды на современный мир одного из самых читаемых французских авторов.

Предлагаем прочитать одно из вошедших в книгу эссе.

Абсурд как креативный фактор

«Структура поэтического языка» удовлетворяет критериям серьезности, принятым в университетской науке, — это не обязательно критическое замечание. Жан Коэн1 приходит к выводу, что по сравнению с обычным, прозаическим языком, служащим для передачи информации, язык поэзии позволяет себе значительные отклонения. Этот язык постоянно использует неуместные эпитеты («белые сумерки» у Малларме; «черные ароматы» у Рембо). Он не пренебрегает очевидным («Не раздирайте его двумя вашими белыми руками» у Верлена; прозаический ум усмехается: у нее что, есть еще и третья?) и не боится известной непоследовательности («Руфь грезила, Вооз спал, трава была черна» у Гюго; «два утверждения стоят рядом, но логическая связь между ними не просматривается», подчеркивает Коэн). Он упивается избыточностью, которая в прозе именуется повтором и сурово преследуется; предельным случаем здесь будет поэма Федерико Гарсиа Лорки «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу», где в первых пятидесяти двух строках слова «пять часов пополудни» повторяются тридцать раз.

Для подтверждения своего тезиса автор проводит сравнительный статистический анализ поэтических и прозаических текстов (причем эталоном прозы — и это весьма показательно — служат для него тексты великих ученых конца XIX века: Пастера, Клода Бернара, Марселена Бертло). Тот же метод позволяет ему утверждать, что у романтиков поэтические отклонения гораздо сильнее, чем у классиков, а у символистов достигают еще большего размаха. Интуитивно мы и сами об этом подозревали, и все же приятно, когда это устанавливают с такой ясностью. Дочитав книгу, мы уверены в одном: автору действительно удалось выявить некоторые отклонения, характерные для поэзии; но к чему тяготеют эти отклонения? Какова их цель, если она у них есть?

После нескольких недель плавания Христофору Колумбу доложили, что половина провизии уже израсходована; ничто не указывало на близость земли. Именно с этого момента его приключение становится подвигом — с момента, когда он решает по прежнему двигаться на запад, зная, что отныне у него нет физической возможности вернуться. Жан Коэн раскрывает карты еще в предисловии — его взгляды на природу поэзии отличаются от всех существующих теорий. Поэзия, говорит он, создается не добавлением к прозе определенной музыкальности (как упорно считали в те времена, когда любая поэма непременно должна была быть в стихах) и тем более не добавлением к эксплицитному значению значения глубинного (как в марксистском, фрейдистском и прочих толкованиях). Дело даже не в умножении тайных значений, сокрытых под значением буквальным (теория полисемии).

В общем, поэзия — это не проза плюс что то еще; это не нечто большее, чем проза, а нечто иное. «Структура поэтического языка» завершается констатацией: поэзия отходит от повседневного языка, и чем дальше, тем больше. Напрашивается мысль, что цель поэзии — добиться максимального отклонения, разрушить, взорвать изнутри все существующие коммуникативные коды. Но Жан Коэн отвергает и эту теорию. Всякий язык, утверждает он, обладает интерсубъектной функцией, и язык поэзии — не исключение; поэзия говорит о мире по своему, но говорит именно о мире, каким его воспринимают люди. И вот тут он сильно рискует: ведь если стратегия отклонения для поэзии не самоцель, если поэзия действительно есть нечто большее, чем языковой эксперимент или языковая игра, если она действительно стремится найти новое, иное слово о той же реальности, тогда мы имеем дело с двумя разными и несводимыми друг к другу видениями мира.

Маркиза вышла в пять2 семнадцать; она могла выйти в шесть тридцать две; она могла быть герцогиней и выйти в то же время. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Объем финансовых транзакций в 1995 году значительно вырос. Чтобы преодолеть земное притяжение, ракета при взлете должна развить тягу, прямо пропорциональную своей массе. Язык прозы приводит в систему различные рассуждения, доводы, факты; по сути, главным образом факты. События, произвольно выбранные, но описанные с большой точностью, пересекаются в нейтральном пространстве и нейтральном времени. Любой оценочный или эмоциональный аспект исчезает из нашего видения мира. Это идеальное воплощение мысли Демокрита: цвет, сладкое и горькое, горячее и холодное существуют лишь в общем мнении, в действительности же существуют лишь атомы и пустота. Красота этого изречения бесспорна, но ограниченна и помимо воли вызывает в памяти пресловутый стиль «Минюи»3, влияние которого мы ощущаем уже лет сорок — именно потому, что оно отвечает демокритовой метафизике, и по сию пору широко распространенной среди нас; распространенной настолько, что ее иногда смешивают с философией науки вообще, хотя наука заключила с ней лишь временный союз — пусть и просуществовавший много столетий — для совместной борьбы против религиозной мысли.

«Когда свинцовый свод давящим гнетом склепа на землю нагнетет…»4 Этот стих, ужасающе перегруженный, как и многие стихи Бодлера, имеет целью отнюдь не передачу информации. Не только небесный свод, но и весь мир, все существо говорящего и вся душа слушателя проникнуты чувством тоски и подавленности. Возникает поэзия; патетическое значение обнимает собой весь мир.

Согласно Жану Коэну, поэзия стремится создать глубоко алогичный дискурс, в котором заблокирована всякая возможность отрицания. В информирующем языке то, что есть, могло бы и не быть или быть как то иначе, в другом месте либо в другое время. Напротив, поэтические отклонения призваны создать «эффект безграничности», когда пространство утверждения охватывает весь мир, не оставляя места для опровержения. В этом поэзия сближается с более примитивными человеческими проявлениями, такими как стон или вопль. Правда, ее диапазон значительно шире, но слова, в сущности, имеют ту же природу, что и крик. В поэзии они начинают вибрировать, они обретают свое исконное звучание — но звучание не только музыкальное. Посредством слов обозначаемая ими реальность вновь обретает способность ужасать и очаровывать, обретает изначальный пафос. Небесная лазурь — это непосредственное переживание. Точно так же в сумерках, когда цвета и контуры предметов стираются, медленно тают в густеющей мгле, человеку кажется, что он один на свете. Так было с первых дней его жизни на земле, так было еще до того, как он стал человеком; это гораздо древнее, чем язык.

Поэзия пытается вернуть эти потрясающие ощущения; конечно, она использует язык, «означающее», но язык для нее — лишь средство. Эту теорию Жан Коэн формулирует в одной фразе: «Поэзия — это песнь означаемого».

Тем самым становится понятна еще одна его мысль: определенные способы восприятия мира поэтичны сами по себе. Всё, что способствует стиранию граней, превращению мира в однородное, почти неразделимое целое, несет на себе печать поэзии (как, например, туман или сумерки). Некоторые предметы несут в себе поэтический импульс не в качестве предметов как таковых, но потому, что одним своим присутствием они разрушают границы пространства и времени, внушая особое психологическое состояние (надо признать, что рассуждения Коэна об океане, руинах, корабле производят впечатление). Поэзия — это не просто иной язык, это иной взгляд, это особое видение мира и всех вещей в этом мире (от автострад до змей, от паркингов до цветов). На этом этапе поэтика Жана Коэна уже выходит за пределы лингвистики и напрямую связана с философией.

Всякое восприятие строится на двух разграничениях: между объектом и субъектом, между объектом и миром. Четкость этих разграничений имеет глубокий философский смысл: все существующие философские школы можно без всяких натяжек разнести по двум соответствующим осям. Поэзия, полагает Жан Коэн, стирает вообще все точки отсчета: объект, субъект и мир сплавляются в единой патетической и лирической атмосфере. Метафизика Демокрита, наоборот, высвечивает оба разграничения с предельной яркостью (ослепительной, как солнечный свет на белых камнях в августовский полдень: «Существуют лишь атомы и пустота»).

В принципе, дело рассмотрено и приговор вынесен: поэзия объявлена эдаким симпатичным реликтом дологического сознания, сознания дикаря или ребенка. Проблема в том, что философия Демокрита неверна. Уточним: она несовместима с последними достижениями физики XX века.

Ведь квантовая механика исключает саму возможность материалистической философии и требует радикально пересмотреть разграничения между объектом, субъектом и миром.

Уже в 1927 году Нильс Бор пришел к тому, что впоследствии было названо копенгагенской интерпретацией. Выработанная в результате мучительного, а в чем то и трагического компромисса, копенгагенская интерпретация выдвигает на передний план измерительные приборы и протоколы измерения. В полном соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, она задает новые основы для акта познания: если нельзя одновременно с точностью измерить все параметры данной физической системы, то не просто потому, что они «искажаются в процессе измерения»; по сути, вне измерения они не существуют. Следовательно, говорить об их предшествующем состоянии не имеет никакого смысла. Копенгагенская интерпретация высвобождает акт научного познания, помещая на место гипотетического реального мира пару «наблюдатель — наблюдаемое». Оно позволяет переосмыслить науку в целом как средство коммуникации между людьми, обмена «тем, что мы смогли наблюдать, тем, что мы узнали», говоря словами Нильса Бора.

В общем и целом физики нашего столетия остались верны копенгагенской интерпретации, хотя это весьма усложняло им жизнь. Конечно, в повседневной исследовательской практике легче всего добиться успеха, придерживаясь строго позитивистского подхода, который можно сформулировать так: «Наше дело — собрать наблюдения, наблюдения, сделанные людьми, и связать их между собой определенными законами. Понятие реальности ненаучно, и оно нас не интересует». И всё же, наверное, иногда бывает неприятно сознавать, что разрабатываемую тобой теорию совершенно невозможно изложить внятным языком.

И тут намечаются странные сближения. Я уже давно с удивлением замечаю, что стоит физикам-теоретикам выйти за рамки спектральных разложений, гильбертовых пространств и эрмитовых операторов и прочих вещей, о которых они обычно пишут, как они в любом интервью начинают усиленно хвалить язык поэзии. Не детектив и не додекафонию, нет: их интересует, их волнует именно поэзия. Я никак не мог понять почему, пока не прочел Жана Коэна. Благодаря его поэтике я осознал, что с нами точно что то происходит и это что то так или иначе связано с идеями Нильса Бора.

Перед лицом концептуальной катастрофы, вызванной первыми открытиями квантовой физики, иногда звучало мнение, что пора создавать новый язык, новую логику, а может, и то и другое. Понятно, что прежний язык и прежняя логика не годились для отображения квантовой Вселенной. Бор, однако, высказывался более сдержанно. Поэзия, подчеркивал он, служит доказательством того, что искусное, а отчасти и неправильное, противоречивое использование обычного языка позволяет преодолеть его границы. Введенный Бором принцип дополнительности — это своего рода тонкая настройка противоречия: одновременно вводятся две взаимодополняющие точки зрения на мир; каждую из них в отдельности можно выразить вполне однозначно и ясным языком, но каждая из них в отдельности будет ложной. Их совместное присутствие создает новую, весьма неудобную для разума ситуацию; но лишь благодаря этому концептуальному неудобству мы можем получить корректное представление о мире. Со своей стороны, Жан Коэн утверждает, что абсурдное использование языка в поэзии для нее отнюдь не самоцель. Поэзия разрывает причинно-следственные связи, неустанно играет с взрывной силой абсурда, но сама она — не абсурд. Она — абсурд, превратившийся в креативный фактор; она творит некий новый смысл, странный, но непосредственный, безграничный, эмоциональный.

1. Жан Коэн, теоретик поэзии, написал две книги: «Структура поэтического языка» (Jean Cohen, Structure du langage poétique, Flammarion/Champs, 1966) и «Высокий язык» (Le Haut Langage, Flammarion, 1979). Последняя была переиздана в 1995 г., вскоре после смерти автора, издательством José Corti. Настоящая статья в журнале Les Inrockuptibles (№ 13) была приурочена ко второму изданию; затем она вошла в сборники Interventions (Flammarion, 1998) и Interventions 2 (Flammarion, 2009).

2. «Маркиза вышла в пять» — знаменитая фраза из «Манифеста сюрреализма» Андре Бретона, фигурирующая там как образец банальности в текстах романистов; широко использовалась в спорах вокруг «нового романа» и послужила названием романа Клода Мориака (1961).

3. Издательство «Минюи» публиковало тексты французских структуралистов и представителей «нового романа».

4. Первая строка стихотворения Ш. Бодлера «Сплин» («Цветы зла», LXXVIII). Перевод Вяч. Вс. Иванова.