В издательстве «Изотека» вышла книга Валерии Александровны Косяковой «Три апокалипсиса Средневековья. Конец света. Босх. Иван Грозный». Особое внимание в книге уделяется специфическим переживаниям накануне Нового времени, анализу произведений Иеронима Босха, его уникальной визионерской эсхатологии, удивительным нюансам и аспектам его художественной вселенной, а также фигуре Ивана Грозного и воплощению утопических амбиций о создании Нового Иерусалима на земле, которому должен предшествовать апокалиптический хаос и Страшный суд. Благодаря любезному разрешению издательства мы публикуем фрагмент из третьей части книги, в котором анализируется существовавший в Московской Руси обычай «шествия на осляти», когда в день Вербного Воскресенья царь вел под узцы лошадь, на которой ехал патриарх.

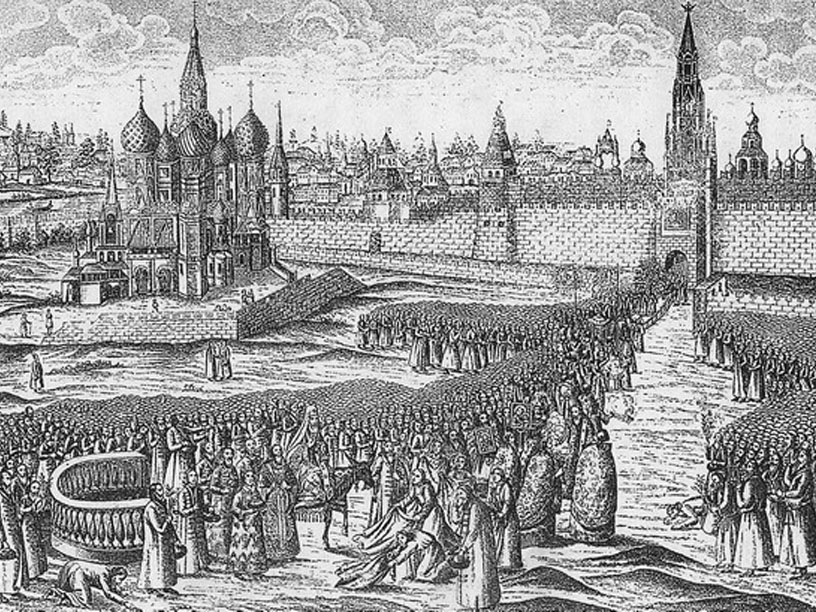

Благодаря английскому посольству Энтони Дженкинсона анонимным автором впервые было описано шествие, проведенное в 1558 году в Москве: «На Вербное Воскресенье здесь бывает торжественная процессия: берут порядочной величины дерево; укрепляют его на двух сваях так, как будто бы оно растет на них; увешивают его яблоками, виноградом, винными ягодами, финиками и другими плодами. У дерева становятся пять мальчиков в белых одеждах, распевающих песни о дереве пред процессией; затем идут юноши с зажженными восковыми свечами в руках и с большим факелом, чтобы свет не угас; за ними двое длинных хоругвей, и 6 человек с круглыми блюдами на длинных подставках, блюда из меди и все в дырах; следующие шестеро несут на плечах образа; за образами духовенство, числом до 100 и более, в дорогих ризах, у 10 или 12 лиц ризы белые, узорчатые, обрамленные прекрасными восточными жемчужинами величиной в орех, сапфирами и другими каменьями. Потом шла половина Царских знатных, за ними шествовали Царь и Митрополит таким образом: выступает лошадь, покрытая до копыт белым холстом, уши у ней покровом удлинены наподобие ослиных. На этой лошади сидит Митрополит, сбоку, как ездят верхом женщины; на складках его платья лежит книга с распятием дорогой работы на переплете; книгу эту Митрополит держит левой рукой, правой — крест, которым он беспрестанно благословляет народ во все время шествия. Человек 30 расстилают свои платья перед лошадью и, как только она пройдет по ним, поднимают платья, забегают вперед и снова расстилают, так что лошадь постоянно идет по одеждам. Расстилающие платья все сыновья священников; за их труды Царь жалует им новые платья. Один из царских знатных ведет лошадь за голову; сам же Царь, идя пешком, ведет лошадь за конец повода узды одной рукой, в другой он держит пальмовую ветвь. За лошадью следуют остальные царские придворные, дворяне и громадная толпа народа. В таком порядке они ходят от одной церкви к другой по Кремлю, на расстоянии двух полетов ядра, и таким же образом возвращаются в Царскую Церковь, где и оканчивают службу».

По описанию данного обряда отчетливо прослеживаются социальные роли и ранги большинства участников церемонии. В центре происходящего находятся царь и митрополит, за ними — их непосредственные подчиненные. Обрамляют процессию дворяне и чиновники — представители власти, за ними — купцы. Дети (сыновья духовенства и знати) поют осанну у дерева и расстилают одежду перед процессией, прислуживая идущим и напоминая своими действиями всем присутствующим, о каких библейских событиях идет речь. Простой народ выполняет подчиненную, неактивную функцию в обряде. В качестве особых зрителей предстают послы и почетные гости. Митрополит восседает на ряженой ослом лошади, ведомой царем ко Входу Господнему в Иерусалим — одному из приделов Собора, который в момент литургии становится Иерусалимом на символическом уровне.

Начиная с XV века в общественных обрядах, церемониях и этикете фигура царя чрезвычайно возвышалась и выделялась на фоне всех остальных участников. Семантика царского этикета была продумана: во ходе аудиенций царь сидел, остальные стояли, если же придворные присаживались, то всегда ниже уровня трона царя. Соблюдение символического этикета, социального ритуала было очень важно.

Прилюдное «самопринижение» царя перед митрополитом в процессии было намеренным: ведущий под уздцы «осла» с восседающим на нем главой церкви, царь демонстрировал свое благочестие и покорность перед Богом, что формировало положительный образ праведного и смиренного правителя. Царь уподобляется прислуге — это особенно должно было поражать гостей, придворных и весь народ. Несмотря на то, что в торжественном шествии место Христа на осле занимал митрополит, Иван IV явно стремился вызвать своей скромной ролью более тонкие ассоциации с фигурой Христа, бывшего образцом смирения. На всех прочих церемониях, в том числе на церемонии рукоположения митрополита, царь не исполнял схожих функций, а выступал, как минимум, наравне с митрополитом. Более того, начиная с правления Ивана III церковь полностью подчинялась царской власти.

Отдельные действия и образы шествий не совпадали с каноническими евангельскими описаниями входа Христа в Иерусалим. Но, обратившись к православной литургии и изображению Входа Господнего в Иерусалим на иконах, мы увидим все эти атрибуты: Христос сидит боком на осле, вокруг дети срезают ветви плодоносных деревьев и приветствуют ими Христа. Эти сюжетные детали происходят из апокрифического Евангелия от Никодима, повлиявшего на иконографию Входа Господнего в Иерусалим. Однако и в указанном апокрифе отсутствует фигура конюшего.

Сценарий шествия основан на иконографии праздника: сакральное обретает материю и воспроизводится в движении. Шествие соответствует иконе, как икона соответствует небесному первообразу. Из чего следует, что все участники шествия: горожане, дети и бояре — участники вневременного события. И только фигура царя-конюшего не имеет прямого прототипа, что еще больше усиливает его образ как ведущего всю процессию за собой. Это сложная знаковая система, где каждый элемент вписан в структуру и несет несколько смыслов. Образ царя-конюшего сводит воедино исторические и эсхатологические коннотации, сакрализирует фигуру монарха. Именно царь, помазанник Божий, держит вожжи, символизирующие бразды правления, и ведет осла, управляя движением шествия: на иконах вожжи держит сам Христос. Перед нами вырисовывается образ совершенного государя, каким его представлял Иван IV: сочетание смиренности (царь пешком ведет осла) и авторитарности (царь является лидером всего действа, прокладывая путь шествию). Образ же сильного и смиренного царя восходит к средневековому образу Христа, соединившему черты земного и небесного царя, пришедшего вывести свою паству к Новому Иерусалиму. Иван IV предстает в качестве ца- ря-пастора. Так папский посланник Антонио Поссевино, побывавший в Москве в 1581–1582 гг., сообщал, что царь, державшийся очень строго, сочетал в себе черты одновременно императора и первосвященника, величие его было папским, таково же было и отношение людей к нему — как к единственному всезнающему, всеведущему, подобному Богу государю.

Происхождение иконографии Входа Господнего относится к римской традиции имперских триумфальных въездов в город. Позже, в христианской культуре, этот обряд объединял как конкретно-историческое событие, так и действо, пронизанное мессианскими аллюзиями. Образ Константина Великого, победителя Максенция, ведомого Никой, крылатой Победой, трансформировался в образ Царя Иудейского, ведомого ангелом, упоминаемым в Ветхом и Новом Заветах (Ид. 23:20; Мк. 1:2–3).

В контексте эсхатологических ожиданий праздник Входа Господнего в Иерусалим обрел дополнительные смыслы и предполагал фигуру идеального государя: смиренного и властного, способного вывести народ к спасению. Вербное воскресенье глубоко символично: это день начала Страстной недели. Вход Господень в Иерусалим ведет не только к страстному пути, но и к неизбежному Воскресению. Так этот праздник неразрывно содержит оба идейных пласта: символизирует грядущий и неизбежный Страшный Суд, а также победу праведников над смертью, предрекаемую актом воскрешения Лазаря, сулящим возможность всеобщего воскресения. Важнейшая роль в коллективном праздновании Вербного воскресения отводилась «идеальному царю», будто сошедшему с легендарных страниц «Тибуртинской сивиллы» и «Слова Мефодия Патарского», — Ивану IV.

Итак, торжественное «шествие», уходящее корнями в христианскую традицию, имело религиозное, эсхатологическое значение. Главное место в обряде занимал царь, а прототипом самого шествия была иконография Входа Господнего в Иерусалим, трансформировавшаяся на почве идей Ивана IV о власти. Наряду с этим, Собор Покрова на Рву как цель обряда, становился неотъемлемой составляющей этих идей и литургических практик, носящих эсхатологический характер. Храм был построен уже после Стоглавого собора 1551 года, утвердившего порядок станциональных служб (совершавшихся к храмам процессий), а поэтому строительство придела Входа Господнего в Иерусалим стало необходимым, как и преобразование «шествий на осляти», сменивших Соборную площадь на Красную.