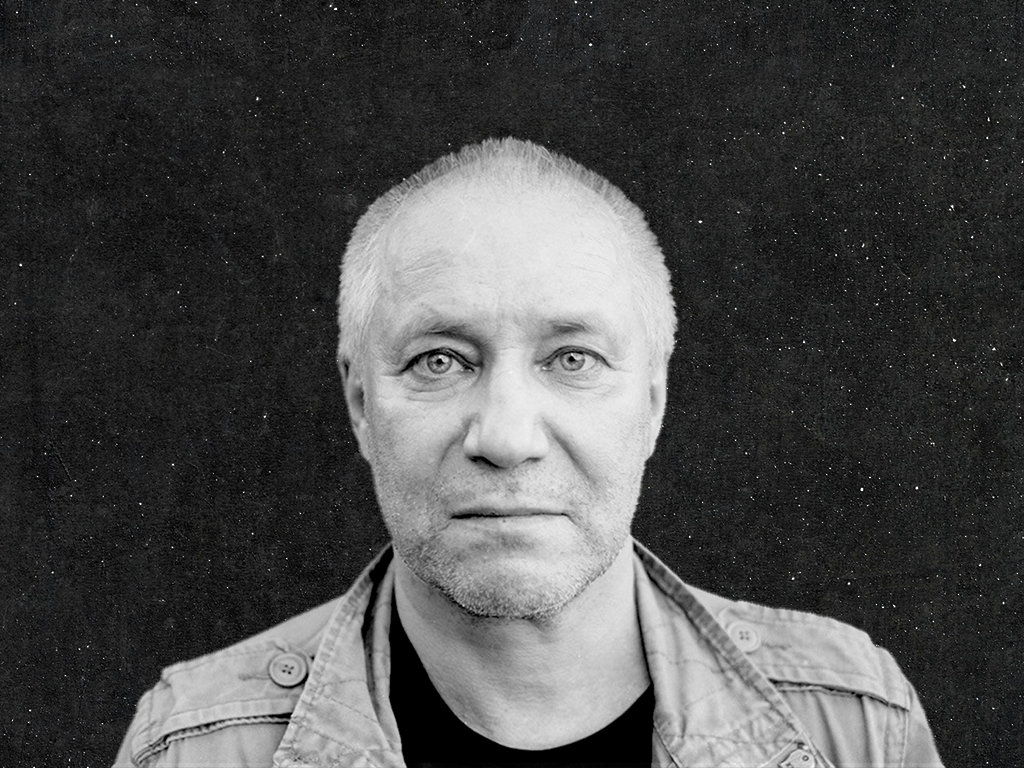

Марина Ахмедова — писательница, журналистка, лауреат премии «Искра». Она сочетает в себе две функции — писателя и журналиста. Часто ее журналистские тексты трудно отличить от литературы. Некоторые критики просят определиться, писатель она или журналист.

Ахмедова же настаивает на том, что журналистика и литература — это два разных подхода. И в современном мире с его меняющимися медийными концепциями все репортажи должны стать литературными.

О современном репортаже, личном опыте и событиях на Донбассе с Мариной Ахмедовой беседовал Виталий Лейбин.

Предыдущие онлайн-лекции — разговоры с Ильей Хржановским, Александром Аузаном, Маратом Гельманом, Леонидом Вальдманом и другими — вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Также за расписанием онлайн-лекций можно следить на нашем сайте.

Лейбин: Итак, Марина, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас, что делаешь, и в чём сходство и различие репортерского мастерства и литературы.

Ахмедова: Сейчас я в Новосибирске. Приехала, чтобы выяснить, за кого Новосибирск будет голосовать на сентябрьских выборах. И, казалось бы, это тема совершенно не литературная, но сегодня вечером с одной из девушек — у нее я брала интервью — мы как раз и говорили о литературе. Она была свидетелем половины дня, который я прожила тут, в Новосибирске. И она сказала: «Могу себе представить, что сделал бы современный писатель, если бы он прошелся по всем этим местам и пережил эти даже немножко мистические случаи. И, конечно же, он бы написал какой-нибудь рассказ, по крайней мере». Но я этого делать не буду, потому что я журналист. И я думаю: как бы мог поступить писатель, который пишет литературу? Вот он зацепился бы за что-то и из этого чего-то размотал уже фантазию свою. Но я — журналист. Я тоже вижу, во что могут выливаться какие-то встречи с героями, какие-то обстоятельства, какие-то истории, какие-то нити, которые я нащупываю в том, что я сейчас делаю, но поскольку сейчас я нахожусь в костюме репортера — соответственно, все эти нити я должна очень наяву ухватить, пойти проверить, удостовериться, что это так, даже, например, если мне неприятно идти и проверять.

Вот пример: я сейчас была на улице Танковой. Это такой осколок законсервированного Советского Союза. Там еще бабушки, которые работали на заводе, производившем какие-то ядерные таблетки, засекреченное было место. Там такие палисадники красивые, там растут цветы, прямо как в Советском Союзе, прямо реально как в советский двор я попала. И от них идет такое, знаете, уютное гнездо богатых домов. Там даже люди другие, там дорогие машины, у них даже животные другие, у них даже собачки другие. И в какой-то момент на мосту, который объединяет эти две территории, появилась большая бетонная плита. И люди с улицы Танковой — те, кого люди из уютного капиталистического гнезда называют маргиналами и быдлом, — не смогли ходить по этому мосту. А им надо ходить по этому мосту, потому что там метро. И они стали возмущаться, какие-то депутаты стали за них бороться. Но тут же какая метафора — видите, да? Что два мира, в общем-то, соединены просто одним мостом через речку. Из этого и писатель-фантаст даже может что-нибудь такое сделать.

Но я — репортер. Мне надо не только поговорить с жителями улицы Танковой, чтобы понять, как они к этой плите относятся, как они относятся к этому капиталистическому мирку. Мне нужно еще сходить в этот капиталистический мирок и, как бы мне это было ни неприятно, спросить: «А че там забор стоял? А почему вы называете тех людей "быдло"? А почему вы считаете, что они маргиналы?» То есть я как репортер должна заставить себя зайти во всякие неприятные обстоятельства и задать людям всякие неприятные вопросы.

На моем пути я встречаю разных людей, у меня тоже в голове появляются разные идеи, как это могло бы лечь в литературное произведение. Вот у меня фантазия: можно вот это связать, и вот это связать, и вот это, и как прикольно было бы написать такую историю. Но я же пишу журналистский текст — соответственно, я не могу выходить за пределы реальности, в отличие от автора. Если изобразить это какой-то метафорой, то представьте: есть какой-то такой обод, и внутри него происходит реальность. Я не могу разрывать этот обод, я не могу ничего приукрашивать, я не могу выходить за его пределы. Но как я использую литературу, почему все-таки моя журналистика — литературная? Это только исключительно в описании моих героев. Я смотрю сверху на этот обод, и я должна ухватить всю историю. которую вижу. Если я честный журналист, то она не должна противоречить тому, что происходит в реальности. А вот когда я уже сяду и буду писать текст, тогда я буду применять свои литературные, богом данные способности, для того чтобы приблизить моих героев к читателю — буду использовать эффект погружения, для того чтобы описать какие-то сценки, которым я была свидетелем.

Вот примерно так. То есть никак по-другому я литературу не использую в журналистике, и поэтому я часто не понимаю, когда мне коллеги предъявляют претензии, что моя журналистика слишком литературная. А какая она еще должна быть в современном мире, когда у нас столько информационных конкурентов, начиная от телевизора и заканчивая всякими «ТикТоками»? Почему люди должны читать мой длинный текст, на который уходит 20–25 минут? (А кто-то же еще вопит, что много букв. Я считаю, что это кричат люди, которые и «Войну и мир» не прочтут, и не все люди читали «Войну и мир», для них это тоже много букв.) Почему они должны читать мой текст, а не смотреть маленькое короткое видео? Соответственно, я должна так создать это текст (не выходя за рамки реальности, потому что я журналист), чтобы читатель его прочитывал. Я должна постараться буквально с первых абзацев так увлечь читателя, чтобы его не потерять. И, конечно, в этом я буду применять литературные способности, но, еще раз повторю, не выходя за рамки реальности.

Лейбин: У тебя был сначала репортаж про «крокодил», а потом книга. Как они соотносятся, и где ты их там различала?

Ахмедова: Честно говоря, это плохая книга. Есть книги, которые я бы вообще не рекомендовала никому читать. Просто это был момент, когда мне очень хотелось писать книги, и я, может быть, была достаточно зрелым человеком, для того чтобы быть репортером (но недостаточно зрелым все-таки, потому что мне кажется, что хороший репортер обязательно должен быть зрелой личностью, и если ему лет 18–20, он не может быть хорошим репортером — просто потому, что пока еще не наработал опыт), но на тот момент для писателя я не была зрелым человеком. И я плохо помню эту книгу. У меня всё стерто. Потому что в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах я переживала более драматические события — например, на Донбассе — и всё, что я написала до того, я примерно забыла. И я не думаю, что эта книга сильно отличалась от журналистского текста: просто я собрала героев, которых тогда встречала и которые не вошли в журналистский текст. И я придумала для них какой-то сюжет, что было вполне литературой. Ну, и добавила туда всякие описания: природа, то-се… В общем, книга плохая, мне даже как-то неловко про нее говорить.

Лейбин: Но мне-то она понравилась. Там, в книге, был эпизод, где главная героиня, Яга, умирала, а в реальности она, к счастью, на тот момент была жива.

Ахмедова: Да, конечно, на тот момент она была жива, но мы не знаем, жива ли она сейчас. Что маловероятно при том, какой тяжелый наркотик и как часто она принимала (каждый час). Просто есть прогнозы по людям, которые используют «крокодил», и мы знаем, что они долго не живут. Ну, может быть, это очень плохо — писать про живых людей, что они умирают. Наверное. Потому что я так больше не делаю, после того как я написала книгу «Пляски бесов». Я тогда ездила упорно на Западную Украину, изучая ведьм. И я нашла этих ведьм. Одна из них жила в карпатской деревне Волосянка, и меня интересовало всё, что там происходило, связанное с магией. И я знала, что люди, которые там живут, очень верят в эту магию. Там был староста — такой плотный человек, его звали Лука, кажется. Он мне приглянулся как герой, как староста села. И потом я поехала оттуда в Донецк, там была на войне, оттуда я вернулась в Москву на две недели, чтобы иметь возможность пописать книгу, репортажи сдать, а потом вернуться снова, во Львов поехать и оттуда в Донецк. И пока я была в этот период дома и писала, у меня одна глава начиналась с крика: «Лука умер!» И я это написала, и написала главу, как он умер. И представляете, я приезжаю в следующий раз туда, в эту Волосянку, и мне говорят, что Лука умер. Представляете? Я, когда описывала эту сцену, вложила много энергии в смерть этого Луки. И, конечно, когда я услышала, что он умер, меня прямо как будто прибило. То есть пока я писала, он реально умирал. А как он умер — это тоже… Только вы не сочтите, что я какая-то сумасшедшая, которая верит во всё это. Я просто сейчас описываю, во что верят в карпатской деревне на Западной Украине.

У них есть такой гостиничный комплекс, и в нем работала девушка-горничная. И что-то с ней однажды случилось, и она ровно в два часа начинала закатываться плачем. И этот плач приводил к тому, что у нее становилось плохо с сердцем, она задыхалась и всякое такое. И в какой-то момент Лука решил повезти ее в больницу. Он ее посадил в машину, она ужасно плакала-плакала, и по дороге у него у самого случился инфаркт, и он умер. А потом эта девушка пошла к вот этой моей ведьме, с которой я уже познакомилась и каждый приезд проводила у нее в гостях какое-то время, и та ей сказала, что у нее под полом лежит какой-то крест с намотанными нитками и так далее, и вот она его выкопала и перестала плакать.

Очень тяжело это потом отделять в своей голове от реальности. Когда, например, я писала эту книгу, я путала потом, где реальность, а где что. То есть мне казалось, что то, что я описала в книге, на самом деле происходило. Поэтому… больше я так не делаю.

Лейбин: Как ты в своей жизни тогда это разделяла? Помнится, что в тот момент, когда ты собирала материал про бесов, ты сделала еще по крайней мере одно интервью с одним украинским деятелем по имени Ярош. Это тогда же было?

Ахмедова: Да, тогда же.

Лейбин: И одновременно делала материалы с донецкой стороны. Как это всё у тебя сочеталось тогда?

Ахмедова: А почему оно не может сочетаться? Наоборот, это всё и должно сочетаться. Потому что я тогда была даже не только в Донецке, я была на границе с Россией в селе Степановка. Я же тогда была гражданским… ну, я и сейчас остаюсь гражданским мирным человеком, но тогда у меня была вера в то, что человека нельзя убить. То есть я куда-то ехала и не боялась смерти, потому что у меня не было такого опыта, что рядом со мной кто-то может умереть.

Я была в селе Степановка и получила такой опыт: я видела убитых мирных людей, дома, исписанные «Здесь был "Правый"», я слушала рассказы местных, потому что я туда приехала по горячим следам, и я видела черные мешки, в которых лежали тела добровольцев из украинских батальонов. И это помогло мне, когда я разговаривала с Ярошем.

Я приехала к этой бабушке в Волосянку снова, чтобы с ней поговорить… Ну, не поговорить, она же не разговаривала по-русски, у нас с ней был барьер — я ее вообще практически не понимала. У нас больше происходило общение… мы смотрели друг другу в глаза. Более того, после нашей первой встречи, когда я ее всё пытала, а как же, как же она колдует, она мне, естественно, ничего не могла сказать, потому что у нас был действительно языковой барьер, и для нее это было очень странно, что какая-то женщина врывается к ней ночью и требует, когда ее все боятся и к ней никто не ходит, а я врываюсь и требую рассказать, что она там делает. И после этого я уснула и видела во сне то, что она делает. Это было тоже интересно.

И вот я приехала снова с ней встретиться в Волосянку, туда же приехал Ярош отдохнуть после своих трудов праведных на войне. И наоборот, когда я с ним разговаривала, то, что я видела в Степановке (и я знаю, что он там был), оно меня поддерживало… Я не знаю, как это сказать, то есть я задавала ему вопросы исходя из реальности, свидетелем которой я была, и мне абсолютно не было страшно, хотя я знала, что рядом находится лагерь, где тренируется «Правый сектор», и я была абсолютно одна, война шла, я для них была москалькой всё равно, и, наверное, надо было бояться. Но то, что я видела, убирало этот страх, потому что я на самом деле внутри пылала праведным гневом, потому что так нельзя делать. И я понимала, что это они убийцы, они убивали мирное население, и я понимала, что всё равно правда и сила на моей стороне, что бы я ему ни сказала. Ну и, конечно, в перерывах я была у этой бабушки, и она мне показывала, что она делает с водой, что она делает со свечами, она мне давала какие-то свои заклинания, в которых я нашла высокую деревенскую поэзию, они были довольно красивы. Ну, как-то это всё сочеталось, и в тот момент это было моей жизнью. Но сердце мое тем не менее всё равно находилось в Донецке.

Лейбин: Интересно, с точки зрения журналистики, как ты тогда выстраивала свою позицию? С одной стороны, вроде бы, ты была с обеих сторон, а с другой — была вполне определенная позиция. Как вообще в позиции репортера можно и нужно, на твой взгляд, из опыта… Когда эта позиция появляется? Когда ты можешь высказывать если не мнение, то что-то более весомое?

Ахмедова: Ну, если ты всё равно так глубоко проникаешь в разные слои… душевно ты можешь быть к этому непричастен, но, в любом случае, тебя люди пускают очень глубоко. Я знаю, что у меня есть какое-то свойство, что люди меня пускают действительно глубоко, и зачастую во вред себе. Я это очень часто вижу, фильтрую и стараюсь делать всё, чтобы этим не злоупотреблять.

Но тем не менее, когда ты находишься где-то так долго, что это не может не стать частью твоей жизни, то ты всё равно внутри себя, как бы ты ни считал, что это неправильно, вырабатываешь определенную позицию. Это человеческая твоя позиция. И ты ее можешь давить, можешь ломать, но она всё равно будет поднимать голову, потому что ты смотришь на ту сторону, на эту сторону, на третью сторону, и всё равно в тебе формируется какое-то понимание происходящего, и ты для себя выбираешь, кто прав, кто виноват. Но при всём при этом я всегда старалась (потому что я же знаю, что кто, кроме меня, лучше меня знает, что я уже сформировала внутри себя человеческую позицию?) эту позицию не допускать в тексты там, где я могла. Потому что это было бы манипуляцией. Но, конечно, я допускаю, что какие-то моменты я просто не замечала, и это была, может быть, моя неосознанная манипуляция.

С другой стороны, главным правилом всегда было относиться ко всем людям как к людям. И мне абсолютно всё равно, с какой они стороны. Если человек не совершает каких-то человеконенавистнических поступков, или если он попал в беду, этот человек, попал в плен, то для меня он уже просто человек. Да он и до этого для меня человек. То есть если я буду с ним разговаривать, то я буду разговаривать с ним как с человеком.

Я же сумела наладить контакт, если мы говорим об этой ведьме, бабушке. Я как о ней узнала: мы пошли, по-моему, на Рождество в церковь, там же все ломятся, на Западной Украине, у них как-то очень странно сочетается их вера в Бога и при этом очень махровое язычество. Они пришли на Рождество в церковь, красиво так горели всякие огоньки на статуе Богородицы во дворе, и только зашла эта бабка, как они все ломанулись оттуда в ужасе, думая, что у их коров пропадет молоко, они заболеют и умрут и всякое такое. То есть всячески ее избегая. Я же к ней пошла, потому что я видела в ней человека. Это они перестали видеть в ней человека. А я видела в ней человека, и поэтому я ее не боялась. То есть я не боялась, что она мне что-то сделает плохое. И даже при том, что у нас был барьер в контакте, мы как люди (ну, я — человек, она — человек) друг друга поняли. И если я даже с ней смогла наладить какой-то контакт, то почему бы мне не найти точку понимания с другим человеком, даже если я поддерживаю другую сторону? Он для меня всё равно остается человеком. И это, в принципе, всегда спасало от каких-то перекосов, от необъективности (я надеюсь, по крайней мере, на это).

Вы же помните, когда я писала репортаж… там часть была из Западной Украины про одного парня, который пограничник. Он даже не успел повоевать, его только взяли. Он зачем-то поехал в Донецк, прихватив военную форму, и его там приняли на станции, и потом он был в плену, его пытали… Ну, не пытали, просто били. И когда я приехала во Львов, приехала в его деревню, его только что обменяли, и он был просто как клочок нервов. И когда я к нему подходила, он мне просто говорил гадости, он кричал на меня, он мне говорил, что он меня не может видеть, потому что я говорю по-русски. Но через какое-то время он уже рыдал у меня на плече и говорил, что он вовсе не ненавидит никого, просто ему жаль, что с ним так произошло. Это, мне кажется, самая нормальная репортерская позиция: видеть в человеке человека.

Лейбин: Что ты нашла человеческого в Яроше?

Ахмедова: Знаете, я не отношусь к Ярошу как к какому-то страшному лидеру какой-то страшной организации. Я к нему отношусь как к неудачнику, как к человеку, который заблудился в своих воззваниях. Я его вижу так: он принял какой-то путь националистических высказываний, полагая, что войны никогда не будет и ему никогда не надо будет доказывать свою брутальность. А тут случилась война. Я его видела трусоватым человеком, который вовсе не хотел принимать участия в том, что потом началось, но на него возлагали надежды, ему говорили: «Ты наш символ, ты уж взялся — давай, доигрывай роль».

Я это в нем видела, я не видела в нем какой-то ненависти к России, и поэтому я его даже как-то, знаете, снисходительно жалела. За то, что он оказался настолько слабым. Я его не чувствовала сильным человеком. Я относилась к нему нормально, и по-прежнему я отношусь к нему нормально. У меня нет никакой ненависти к нему, с чего бы она была? У меня нет никакой злобы к нему. Когда я сидела напротив него, я готова была его выслушать и понять. Не принять — это две разные вещи — не принять то, что он говорит, и не принять то, что он делал, но я хотела его понять как человека. Потому что когда ты своего собеседника понимаешь как человека, это не значит, что ты в своем тексте или своем интервью, если это видеоинтервью, будешь его приукрашивать или показывать лучше, чем он есть. Напротив, если ты его поймешь, ты его покажешь именно таким, какой он есть.

Просто люди — они же не абсолютно плохие и не абсолютно хорошие. Но тем не менее, если он «какашка», а ты его поймешь, то, что он «какашка», поймет и читатель. Просто тебе не надо будет это проговаривать прямым текстом. Ты не будешь говорить: «Дорогой читатель, посмотри, какое это говно». Нет, конечно. Если ты его будешь понимать, он сам о себе всё расскажет. Он разве что прямым текстом не скажет: «Дорогой читатель, я какашка». Вот, в принципе, это тоже во время интервью один из основных моих принципов — понять человека, не принимая то, что для меня неприемлемо.

Лейбин: Очень интересно. Если кому-то интересно, мы ссылочку дадим, это было опубликовано у «Русского репортера».

Ахмедова: На «Замполите» это было опубликовано. То интервью, о котором вы говорите. Потому что то, которое у наших киевских партнеров, — это дурацкое абсолютно интервью, первое, которое…

Лейбин: А в каком-то из них был фантастический вопрос, как сейчас помню — «Какой ваш материнский язык?»

Ахмедова: Да, был. Это было во втором. И когда я заметила, что он переводит то, что он говорит, это у него занимает какую-то паузу, — конечно, можно подумать, что он обдумывает вопрос, но нет. Я видела, что он все-таки переводит с русского на украинский. Ну, еще со мной рядом была женщина, которая, когда мы начинали, на интервью не была, она мне потом сказала, что его украинский — очень литературный, такой книжный, и что западные украинцы таким языком не говорят, и для них очень странно слышать его разговор.

Лейбин: Ты его поймала, что ли. Вопрос был такой: «Ну вот есть же язык, на котором с тобой мама разговаривала. Вот у тебя — какой?» И он в какой-то момент задумался и сказал: «Всё равно украинский».

Ахмедова: Да, ну дурак, хотя, конечно, это был русский язык, и всё понятно было.

Лейбин: Да, но тут понятно было, что такая драма человеческая: все-таки, видимо, он вошел после опыта советской армии и перестроечных разных дискуссий в это украинство… Многие вошли, тут ничего такого нет, в принципе даже смена языка — не грандиозная новость: многие, чтобы жить в Израиле, свой язык заново учат, и это становится родной язык. Но в его ситуации был какой-то надлом.

У меня такой теоретический вопрос, чтобы мы здесь согласились, или не согласились, или что-то третье. Я-то, когда читаю лекции коллегам-журналистам, говорю: если вы вышли за объем информационного жанра в новости, то, боюсь, у вас нет шансов не занять позицию, сознательно или не сознательно. И лучше бы, говорю я, занимать ее сознательно. В том смысле, что лучше ясно дать читателям понять, в чем твоя позиция (ну, не обязательно говорить, что кто-то «какашка», но просто ясно отдавать себе отчет, в чем твоя позиция, чтобы читатель ясно отдавал себе отчет, в чем твоя позиция), чем это произойдет в результате того, что тебе придется сделать какую-то композицию. Тебе придется сделать то, чем ты начнешь и чем ты закончишь, то, кто будет главный герой, то, как выстроится вся драма, — уже в этом будет ответ. Нет?

Ахмедова: Я не могу с этим ни согласиться, ни опровергнуть, потому что, мне кажется, у меня просто другой подход работы. Я не работаю так, что я куда-то приезжаю, начинаю собирать фактуру, а потом сажусь и обдумываю эту фактуру, когда уезжаю из командировки, и думаю, как бы мне лепить историю, чтобы из того, что я собрала, что-то получилось. У меня всё кардинально иначе происходит: я не заканчиваю работу в поле до тех пор, пока не увижу историю. Она сама должна начать складываться. Я буду ее искать, и я буду искать и пробовать разных героев, которые могут стать главными. И как только я пойму, что у меня есть завязка и, возможно, даже кульминация в тексте, когда я пойму, что история сложилась, тогда я уезжаю. И когда я приезжаю домой со своим диктофоном, полным аудиозаписей, я уже прекрасно знаю, какую историю я буду писать. И эта история — не то, что я придумала, или не то, как я перетянула полотно реальности в ту сторону, где у меня бы лучше складывалось и было бы интереснее для читателя.

Я не говорю, что это всегда так, потому что я знаю, что несколько авторов приедут в одно и то же место — и напишут разные истории. То есть их тексты будут отличаться. Тем не менее для меня самой всё должно быть по-честному. Если я видела, что история туда не поворачивает... вот мне как литератору нравится поворот, но реальность там баррикадирует меня, она говорит: «Нет, ты сюда не пойдешь, потому что это будет неправдой», — тогда я отхожу, конечно. Я уважаю реальность, я уважаю пространство, и я думаю, что и пространство, и реальность это чувствуют и дают мне увидеть историю.

Вот небольшой пример: мой репортаж про почтальона. Там есть такая сцена: мы с ним ходим по снегу в –32 в заброшенной деревне и разносим почту отчаявшимся людям, которые живут очень одиноко и очень бедно, и к ним даже «скорая помощь» не может проехать. И вот мы заходим в один из домов, и там — женщина, которая родила много детей, они уже взрослые и они все с отклонениями. И один сын при ней. И вот я захожу в ужасно бедный дом, я вижу, что на печи сидят кошка и котята, у которых гноятся глаза, и они прямо при смерти; я чувствую этот жуткий запах бедности, я его везде могу узнать, он одинаковый; и в этот момент ко мне подходит ее взрослый сын. У него в руках топорик, он бородатый и у него какие-то такие штаны вытянутые, и, в общем, выглядит неопрятно, в глазах безумие, и подходит очень-очень близко. И у него в руках реально топор.

Я же его вижу впервые, и я — творец этой ситуации. Только от меня зависит, как я буду ее описывать. А это уже зависит от того, что я за личность. Кто-то сказал бы: «Какой противный этот ермолаевский сын, какой он мерзкий, какой он страшный, он сумасшедший, и он подходил ко мне с топориком, и было очень страшно». Я (ну, это как пример, а не пример того, что я хороший человек, это просто пример двух разных подходов) вижу: на стене висит календарь, на нем изображен Христос, он тоже бородатый и он улыбается. И улыбается он как раз не мне, а этому ермолаевскому сыну. А Христос говорил: «Возлюби ближнего своего». То есть мой мозг работает вот так: я вижу Христа, я вспоминаю, что говорил Христос («Возлюби ближнего своего»), и я понимаю, что очень близко ко мне подошел этот ермолаевский сын. Соответственно, он — мой ближний, и так вышло, что в данный момент времени, в эту минуту никого ближе, чем он, для меня нет. Пусть я выйду минут через десять из этого дома и никогда не увижу этого человека, но в данную минуту это мой самый ближний, я его должна возлюбить. Поэтому через этого Христа на стене, которого мне пространство подкидывает как подсказку, я его люблю, я его не боюсь, и я даю ему конфеты. И он улыбается, берет, и, в общем-то, это очень добрая ситуация, несмотря на то, что он страшненький и у него в руках топорик. И мне тоже становится хорошо.

И я описываю эту ситуацию вот так, потому что я творец, и это от меня зависит, как я буду видеть эту ситуацию. Для меня в данный момент всё по-честному. Потому что на стене висел Христос. Если бы там висела свинка какая-то, то, может быть, я как-то по-другому бы это восприняла… ну, вряд ли я бы боялась этого человека, но тем не менее когда я заговорила о Христе в этом тексте и намекнула на «Возлюби ближнего своего», то у меня для этого было оправдание и доказательство — это Христос, который висел на стене.

Я не обманываю, вот что. Я не позволяю себе докручивать какие-то фантазии в своей голове и приукрашивать текст. Всё должно быть оправдано реальностью, теми символами, которые мне попадаются на пути и которые я могу предъявить своему читателю и сказать: да, это правда. И он, может быть, даже не замечает, почему эта история так действует на него. Он, может быть, не замечает этой конструкции, которую я сейчас проговариваю, потому что эта моя конструкция написана невидимыми чернилами. Там просто описывается, как ермолаевский сын ко мне подходил, как улыбается и перемигивается с ним Христос со стены, но этих всех выводов не делается. Однако читатель их сам проделывает, прочитывая мой текст, потому что невидимыми чернилами я там поперек строк написала именно этот посыл.

Поэтому мне сложно говорить про позицию в данном случае. Потому что она у меня не формируется так, что я села и приложила умственное усилие, для того чтобы решить, ту позицию я занимаю или эту позицию я занимаю. Нет, я ныряю в эту реальность и выхожу… я как будто попадаю на дно какого-то озера, где я ищу эти ложки, которые рассыпаны. Но это не я их рассыпала, это кто-то рассыпал эти ложки. И я их ищу, я их собираю, и пока я не соберу эти ложки, я не вынырну из этого озера.

А выныриваю с готовой историей. Я убеждена, что хороший репортер, в первую очередь, — это тот автор, который умеет отличать тему от истории. Это очень важное умение. Это очень редкое умение. Мне кажется, что отличать тему от истории — это легче легкого, но я знаю, что далеко не все журналисты понимают, чем тема отличается от истории, и умеют эту историю увидеть. И кому-то кажется, что хороший репортаж будет написан, если ты обладаешь литературными талантами и литературным слогом. Да ни фига он не будет написан. Сколько авторов, писателей, литераторов, сколько они к нам в «Русский репортер» присылали свои работы! Да, хорошо, слова очень складно складываются в предложения, красивые предложения получаются, а где эти невидимые чернила? Где эта конструкция журналистская, где эта история? Ее нет. Не обязательно быть писателем, для того чтобы быть хорошим репортером. Главное свойство репортера — это умение видеть историю, когда он ныряет в озеро реальности по заданной теме.

Лейбин: Давай разберемся, это очень интересно: другие репортеры часто называют то, что ты про Христа рассказала, знак такой репортерской удачи, когда история складывается сама… Она всегда складывается сама, почти все репортеры, с которыми мы тут работали и общались, говорят, что если у вас не складывается история, то вы еще не закончили собирать материал.

Единственное тут отличие от писателя, или поэта, или драматурга, к которым должно, видимо, прийти вдохновение, и как-то всё сложится каким-то мистическим образом, а у репортера всё очень просто и как на духу: просто нужно продолжать собирать материал, и тогда откуда-то возникнет поворот. Это закон жизни, иначе не бывает.

Но я хотел рассмотреть такую ситуацию: есть штуки, есть истории, которые, казалось бы, уже беспроигрышны с самого начала, так подсказывает изначальная ситуация, так подсказывает конфликт. Но тем не менее в них тоже что-то происходит. Я помню две таких твоих больших истории. Одна — про киевскую семью, что-то вроде «Дня Турбиных», про семью, где есть политический спор времен Майдана. И вторая — где сумасшедший дом на линии фронта в Донбассе.

Ахмедова: Ну, не сумасшедший дом — хоспис. А, сумасшедший тоже ведь был!

Лейбин: Давай про хоспис, хоспис еще лучше. Там был хоспис, и, казалось бы, обе эти ситуации уже вполне литературны.

Ахмедова: Казалось бы.

Лейбин: ...Но там тем не менее каждый раз происходил еще один поворот…

Ахмедова: Ну, я бы не сказала, что они были прямо литературными. Потому что хоспис на линии фронта, первая площадка, туда не едет практически ни один таксист. И, знаете ли, кажется, наверное, что какой-нибудь начинающий журналист, который приехал быстро прославиться (потому что если ты едешь на войну, понятно, что ты имеешь больше шансов оказаться в нужное время в нужном месте, и ты получаешь, соответственно, и шанс зазвучать, не потому что ты талантлив и долго выгрызал какую-то историю из обыденности — из обыденности-то историю гораздо сложнее вытащить, чем из горячей точки), и тут кажется, что просто двойное везение, потому что многие начинающие журналисты любят попасть в закрытые пространства типа хосписов, сумасшедших домов и всякое такое, потому что обывателю туда вход заказан. Соответственно, ты туда попадаешь, в эту святая святых, рассказываешь своим читателем, и они, конечно, с упоением и ужасом за этим следят, потому что сами они туда не попадут. А тут — мало того что хоспис, так он еще и на войне. Чего тут вообще желать? Красота вообще. Ну, это так, наверное, цинично звучит, но я просто…

Лейбин: Да, журналистский цинизм обычный.

Ахмедова: ... Но я действительно не знала, о чем мне писать из хосписа. В свой первый день там я переговорила с заведующим, запытала всех санитарок, прошлась по палатам, у всех выудила их истории — да, хоспис на войне. Как интересно! Но мне, человеку, который уже писал про хоспис, и человеку, который уже писал про войну, это было не интересно. Ничто не возбуждало моего любопытства. А если мне неинтересно, то я вас уверяю, что и читателю моему будет неинтересно. Я ему должна передать свой интерес. И читатель это всё очень хорошо чувствует. И я ездила туда три раза, и я знала, что могу слепить для «Русского репортера» репортаж, и вы его примете, вы его опубликуете без вопросов. Но сама для себя я понимала, что это шаг назад для меня, потому что я не увидела историю. А не увидев историю, я практически не могу писать.

И тогда я решила, что поеду туда в четвертый раз. Я не знала, зачем еду. Просто в первый же день мне сказали, что у них есть пара: Наташа, у которой рассеянный склероз, и у нее только руки уже шевелятся, и Юрий, который мирный человек, он просто подорвался на растяжке и ему там подчистую все ноги разнесло, просто нет ног, вообще. И он в инвалидном кресле. И они собираются пожениться. Туда приехала республиканская пресса, они уже там создали из этого такую малину, что мне просто плеваться хотелось. Я не хочу никого повторять. И у меня тоже эта малина должна была появиться в тексте, отчего у меня просто сразу портилось настроение, когда я об этом думала.

Я очень трусливая, мне не нравится это всё… Кто-то сидит весь такой: «Да, я такой весь железный и нечувствительный!» А я боюсь. Я жутко боюсь. Вот в первый день я была там — прилетели два снаряда, оставили воронки во дворе. А мы там, между прочим, гуляли. И я решила ехать в четвертый раз, хотя дорога же опасная туда. И я даже не понимала, зачем еду.

На войне, когда человек выходит из окопа под перекрестный огонь, он же себя выталкивает. Или когда в тебя летит, ты же тоже, чтобы куда-то побежать, себя выталкиваешь, ты как будто рождаешься заново, выталкиваешь себя. Так же и тут ты вынужден себя выталкивать в четвертый раз, чтобы туда поехать, непонятно зачем. И военные, когда они выталкиваются из окопа, начинают жить на подсознании. Они не имеют права и не должны думать на сознании, потому что тогда это смерть. Для репортера, который создает историю, в какой-то степени это тоже так, потому что я туда ехала на подсознании, не имея вообще никаких планов. Не имея никаких дополнительных вопросов.

Но когда я туда заехала в четвертый раз, я понеслась к санитаркам, распахнула дверь и абсолютно неосознанно, не предполагая за секунду до того, что я это скажу, задала им вопрос: «А вы думаете, Юрий любит Наталью?» И я была убеждена, что они мне скажут: «Да что ж ты за сволочь-то такая!» Они же уже это мне говорили, когда я их спросила, зачем спасать людей. И я ожидала, что сейчас в меня «тапки полетят». А они, повернувшись ко мне, говорят: «Да конечно, он ее не любит! Ему просто нужна ее квартира». И у меня сразу всё перевернулось. То есть я поняла, что у меня получается история.

Я побежала в ее палату еще раз и говорю: «Наташа, пойдем гулять». Она говорит: «Какой "гулять"? Вон пулеметный перекрестный бой за окном». Я говорю: «Пойдем гулять». Я ее сама взгромоздила в эту коляску, и мы с ней туда поехали. И действительно под стрекот этих пулеметных пуль... это был действительно перекрестный бой рядом, и летели снаряды... я ее катила по этим всем воронкам, как сумасшедшая, потому что я нащупала историю, и за нами катил Юрий, потому что он всё понял. Не знаю, как. Но пространство сразу повернулось другим углом.

И я не могу же ее спросить: «А ты думаешь, Юрий реально тебя любит, или он за квартиру?» Я не имею права такого спрашивать. Но я завожу разговор о любви. И она мне говорит: «Ты знаешь, вот когда я сюда попала, у меня было так, что одна половина меня хотела жить, другая уже не хотела жить. И чем дольше я здесь находилась, тем половина, которая омертвела, забирала больше места. И я уже всё практически. Но тут оторвало ноги Юрию, он появился, я взглянула в его глаза — и я ожила. Всё. И я стала жива, и я сейчас так счастлива!»

И если посмотреть на это со стороны — какая-то сумасшедшая катит ее в инвалидной коляске, идет бой, и эта женщина, у которой ноги не двигаются, только руки, — она счастлива. А я вот себя такой счастливой не чувствую. Ну, не чувствовала в тот момент. И, конечно, приходит эта старая истина: если репортаж хороший, и если он получается, то там может заново проговариваться и напоминаться абсолютно старая истина, известная человечеству несколько тысяч лет, что любовь всего сильнее. Она сильнее войны, болезней и всего остального. И это не важно уже, любит ли Юрий Наталью, — пофиг, потому что она ожила.

И когда это всё произошло, то я поняла, что у меня история получается. И только тогда я вздохнула с облегчением и уехала. А то, что это был хоспис... И хоспис на войне, или сумасшедший дом на войне — это только кажется, что ты приедешь туда и всё само по себе сложится. Наоборот, в таких местах бывает гораздо сложнее, потому что такие истории — слишком литературные, что ли. Они слишком выпуклые. И всё должно быть все-таки правдой. Если кажется, что это неправда, то это уже плохая история.

Лейбин: По поводу острых вопросов, все-таки про технику. Я так понимаю, что вообще-то у разных репортеров разный метод расположить к себе людей. У тебя выдающийся по этому поводу талант. И у меня в какой-то момент была гипотеза, что это отчасти связано с тем, что твой метод интервью очень похож на метод провокативной психотерапии. Когда человек попадает в такую эмоциональную ситуацию, в которой ему очень некомфортно, а с другой стороны, ему почему-то это важно.

Помнится выдающееся, может быть лучшее, интервью с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, когда президент, тогда глава Чечни, видимо, запаздывал и, видимо, ты уже несколько злилась, и Рамзан Ахматович, зайдя, сказал: «Марина, вам нравится Грозный?» Ты спросила: «А вам?» Честно говоря, это мощный вопрос в такой ситуации. Он говорит: «Я бы умер за Грозный!» А ты сказала: «А чего это вы сразу о смерти?» И в какой-то момент в интервью действительно герой раскрылся, начал рассказывать об отце, о своем детстве. И вопрос «А вам?» оказался еще более острый, чем если бы ты сразу начала спрашивать про что-то правозащитное.

В чем метод-то?

Ахмедова: Да это абсолютно приемы журналистские, никакого метода… Ну, в смысле, моего собственного метода в этом нет. Просто задача сделать интересное интервью, задача сделать интересную завязку, сосредоточенность абсолютная и полная на герое, то есть моя собственная психологическая установка на то, что в ближайший час, пока я буду брать интервью у героя, для меня ничего не существует, кроме него, я его люблю — любого, хоть Рамзана Кадырова, которого я терпеть не могу. Но на этот час я его люблю, это моя собственная работа с собой, я не работаю над этим героем, чтобы убедить его в том, что я хорошая и на мои вопросы надо отвечать, я работаю с самой собой, я себя убеждаю, что я этого героя люблю.

«А вам?» — это экспромт был, не обдуманный даже, и почему он раскрылся — это же однозначно: а почему глава Татарстана согласился говорить впервые в жизни по поводу своего погибшего сына? И для Кадырова тоже был применен прием: я завязала с ним эмоциональную связь через вопрос о его родственнике, которого он любил, об отце. Когда он поговорил со мной об отце, он уже сам подсознательно, на мой взгляд, по моим ожиданиям, должен был воспринимать меня как эмоционального родственника. Это эмоциональное родство заканчивается через 15–20 минут, это зависит от героя и от того, насколько ты постарался.

Я поговорила с ним об отце, я постаралась завязать эту связь, потому что я понимала, что потом мне надо будет задавать ему вопросы: куда пропадают люди, что происходит с людьми, че вы вообще такой варвар — ну, в смысле, я таких вопросов про варвара не задавала, но тем не менее я готовилась задать ему вопросы, которые ему бы не понравились. Естественно, для того, чтобы меня не вывели вон и захотели отвечать искренне хоть как-то на эти вопросы, я должна была себя обезопасить, расположив героя к себе.

Я этот метод использовала, и я его довольно часто использую в своих интервью. Просто люди этого не видят, поскольку я испытываю в этот момент по отношению к ним очень искренний интерес и искреннюю любовь, и я сосредотачиваюсь на них глазами, я всегда держу контакт глазами. Всегда. И всё, человек подпадает под это влияние. И это не мои какие-то особые способности, это способности любого человека: он отвечает на какие-то мои вопросы, понимая, что, кроме него, меня в данный момент искренне ничто другое не интересует. Обмануть невозможно. Это люди чувствуют: где искренне, где неискренне. Поэтому я и говорю, что в первую очередь ты работаешь над самим собой, убеждая себя, что да, ты любишь этого человека. Не принимаешь, как я говорила, то, что он делает: например, то, что там геев убивают — я это не принимаю, но я его люблю, чтобы его понять. Через час мы выйдем из этого эмоционального «стакана», который я создала, с плотными стенками, куда не проникает ничто больше, чужим для него человеком. Но пока мы находимся там, надо делать так, чтобы запас эмоциональной связи еще длился.

То есть это абсолютно психологические приемы, нигде мною не прочитанные, а просто наработанные с опытом. Я вообще психологические книжки не читаю и терпеть их не могу, и к психологу не хожу и никогда не собираюсь (ну, надеюсь). Ну да, то есть это приемы, и ничего такого сложного, я считаю, тут нет. Просто водишь вот так по кругу своего героя, чтобы он не замечал, где ты ему создаешь ловушки, где ты его хочешь подхватить. Это напряженная работа, это же не просто так — брать интервью.

Лейбин: «Не особо острый вопрос: как не выгореть, когда ты пишешь репортажи про хосписы на войне? Особенно на грани с литературой, в которую невозможно не вовлекаться эмоционально в процессе написания». Как не выгореть?

Ахмедова: Как не выгореть… А я не знаю. Ну, я просто не знаю, почему от этого надо выгореть. Это же…

Лейбин: Есть целая лекция, помнишь, про стресс…

Ахмедова: Это другое. Стресс — это не выгорание. Стресс — это то, что вредит твоему здоровью, потому что если ты постоянно находишься в стрессе, то ты потом будешь болеть. Ты потом можешь перестать радоваться краскам жизни. И, конечно, когда ты видишь тяжелые сцены, то ты должен себя защищать.

Когда мы заходили с Димой Беляковым в морг в начале 2015 года, когда была самая острая фаза войны, мы видели там чудовищные вещи, просто чудовищные вещи, которые никуда не делись. Я не знаю, как с Димой, но в какой-то момент он ко мне подошел и сказал: «Мне очень тебя жалко, потому что я хотя бы смотрю на это через камеру, а ты смотришь глазами».

Но я же хитрая очень, я же себя люблю, я себя тоже защищала. Там же самое ужасное — это не то, что ты видишь, а та энергия смерти, которая тебя обволакивает. Потому что у смерти есть энергия, и это факт. И когда смерть насильственная, это просто удесятеренная энергия. И когда перед тобой лежат несколько сотен трупов в разной степени разобранности, то энергия становится просто оглушающей. И из тебя как будто высасывают душу и заполняют ее просто кусочком ада. И ты сам просто не понимаешь, где ты находишься — здесь или уже в аду. И это самое тяжелое.

И чтобы это ощущение в тебя так глубоко не проникло, я тоже придумывала какие-то для себя трюки, чтобы защититься. В том-то и дело, что я же должна описывать словами; при этом я понимаю, что у меня есть миссия, что я сюда не просто так пришла, чтобы тут поглазеть. Ага, еще делать мне нечего, это же живет со мной, эта картина — она никуда не ушла. И она не то что наводит на меня… я вообще об этом не думаю, я вообще никогда об этом не думаю.

Более того, когда я вышла оттуда, я прекрасно поужинала в хорошем ресторане, и мне ничего плохого не снилось, я не боюсь спать в темноте, меня вообще кошмары никогда не мучают. Зато потом через год я иду по итальянскому городку, лето, пахнет круассанами, кофе, и я останавливаюсь, потому что меня настигает этот абсолютно говорящий запах. И там нечему так пахнуть. И я иду дальше, убегаю из этого места, и этот запах бежит за мной. То есть он со мной разговаривает. И, конечно, это проделки мозга, потому что такие вещи живой человек видеть не должен. И это очень глупо — туда ходить, от этого надо себя защищать.

Но я же хитрый человек. Если бы я начала думать об этом, как только я вышла оттуда, может быть, мне было бы очень больно. Я сама довела бы себя до боли. Но я об этом не стала думать, мой мозг защитился. Он об этом подумал через год, когда я была в Италии. И это меня защищает.

Я же не фотожурналист, я должна нарисовать картинку словами, потому что я убеждена, что моя картинка, написанная правильно подобранными словами, войдет гораздо глубже в моего читателя, чем фотография. От фотографии читатель да, будет в шоке, он будет долго об этом думать, но моя картинка, описанная словами, зайдет в него навсегда. Поэтому я вынуждена смотреть своими собственными, родными, единственными глазами.

Мне очень жаль людей, я в ужасе от этой энергии ада. И в тот момент, когда я смотрю, я понимаю, что оно начинает заходить в меня, мне становится больно, и я сразу же отвожу глаза на что-нибудь другое — на блокнот. Блокнот — мой помощник. У Димы — объектив, в который он смотрит, и ему кажется, что всё это в отдаленной картинке, а я смотрю на блокнот, и это тоже для меня становится переменой.

Что еще я делала (как хитрый человек, повторю): я подошла к патологоанатомам, которые в этот момент делали тоже чудовищные — для меня — вещи с телом, и я начала им задавать абсолютно тупые вопросы. Абсолютно тупые. Они даже выронили всё, что они держали, из рук, потому что я к ним подошла с вот такими глазами, я чувствовала, что у меня глаза вылезают из орбит, и говорю: «Слушайте, а зачем люди друг друга убивают?» И от такой тупости, просто детской тупости, они всё выронили, посмотрели на меня и говорят: «Ну, иди спроси у тех, кто стреляет». Конечно, в этот момент над нами еще и стреляли.

И я не выгораю от этого. Потому что это не то, от чего можно выгореть. Выгорают, когда теряют смысл. Когда работа перестает быть интересной. Мне пока не перестало быть интересно, именно потому, что у меня не рутинная работа. Каждый раз, в каждой командировке я ищу новую историю, я встречаюсь с людьми — просто нет ничего в мире интереснее людей. У меня самая интересная работа, я работаю с людьми. Как она мне может наскучить? Она мне абсолютно не может наскучить. А со стрессом — да, просто я знаю, как себя защищать, потому что я себя люблю, и думаю, что каждый репортер должен себя любить. Но такие картинки, о которых я сейчас говорила, лучше не видеть, потому что потом это уже становится частью твоей ДНК.

Лейбин: А зачем ты туда пошла? Понятно, зачем туда Дима пошел: ему нужна была картинка. А тебе-то зачем?

Ахмедова: Потому что я… нас же туда не пускали. И там был заведующий морга, Золото его фамилия, я еще обстебывала его фамилию, пока ждала его появления посреди коридора с телами. Когда он появился, он сказал: «Никогда. Никогда вы туда не зайдете. Потому что вы сумасшедшая, вам еще жить и жить, вы не должны это видеть. Вы даже себе не представляете, куда вы хотите зайти. Там же холодильников нет, — он говорит, — вы подумайте, сколько погибло, сколько там как раз в две очереди снаряды прилетели, потом с передовой свозили, бабушки-дедушки, которые от инфарктов из-за того, что страшно, потом люди, которые просто от обстрелов погибли в домах своих… Вы вообще осознаете, куда вы хотите зайти и что увидеть?»

И он еще назвал вторую причину, по которой я не зайду: «А потом, и это главное, я не хочу, чтобы та сторона радовалась, глядя на всё это». И я применила дар убеждения. Я подошла к нему близко, посмотрела ему в глаза и сказала: «Я опишу так, что всем станет больно. Я хочу, чтобы эти люди не ушли просто так, как будто бы их не было. Я хочу описать так, чтобы люди поняли, что нельзя друг друга убивать». Он мне сказал: «Люди никогда этого не поймут». И я ему сказала: «Ну, не мешайте мне хотя бы сделать попытку». И после этого он сказал: «Идите». То есть Диму он бы не пустил, если бы не было меня. И мы тогда пошли, и это было абсолютно честно: я хотела сделать больно всем через то, что больно будет мне, и, конечно, я хотела описать это так, чтобы все поняли, что нельзя убивать друг друга.

Лейбин: А ты не помнишь, как называется репортаж?

Ахмедова: Помню. Это самый мой страшный репортаж. Он называется «Какую цену заплатил Донецк за призрак перемирия?»

Лейбин: «Если история не собирается совсем, ни со второго раза, ни с третьего, а времени больше нет, что вы делаете, как вы пишете?»

Ахмедова: Я не могу ответить на этот вопрос, потому что она собирается. Она может не собираться в первый день, но как она может не собираться во второй день, я просто не понимаю. Да, мы всегда, когда едем в командировку, не знаем, будет история или не будет истории. Но когда ты работаешь уже второй или третий день, она… С хосписом это был исключительный случай, что мне пришлось ехать четвертый раз, когда история не собиралась.

Но для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что такое история и чем она отличается от темы. Если вы четко понимаете, чем история отличается от темы, то вы должны понять и то, что она не может не складываться на второй и третий день работы, потому что тогда непонятно, над чем вы вообще работаете.

Лейбин: То есть, если я правильно понял ответ, если теоретизировать (я-то в нашей компании теоретизатор), то можно сказать, что время идет достаточно быстро, чтобы за два дня реальной жизни произошел какой-то сюжет?

Ахмедова: Ну, он должен произойти. Вот что я хотела сказать: я тогда не понимаю, что вы делали эти три дня, если у вас не складывается история, что вы собирали, что вы делали, куда вы ходили, с кем вы общались. Как можно, например, работать целых три дня и не найти ничего, из чего могла бы получиться история? Сейчас Бог меня накажет и скажет: «Ну, я тебе покажу, как. Будешь знать».

Лейбин: Это, возможно, пересекается с прошлым вопросом. Когда-то я слушал лекцию нашего коллеги, тоже репортера, Игоря Найденова, и он говорит: «Наверное, в пятый раз на аварию в шахте я не поеду, потому что я не смогу ничего сделать ни за день, ни за два, ни за три, потому что мне будет казаться, что я всё знаю».

Ахмедова: Ну да. Ну, как и в хосписе мне казалось, что «я всё знаю, и про войну я всё знаю, поэтому для какого-то новичка туда поехать, наверное, было бы подарком, он бы там — ух! — расчехлился, а мне-то че писать-то, мне вообще всё неинтересно».

Лейбин: Ну, то есть это вопрос того, что мы в журнальном репортерстве работаем, а у газетных и сайтовых репортеров существенно меньше времени, и текучка гораздо больше…

Ахмедова: А им-то история и не нужна. Если, например, человека посылают куда-то на один день написать текст на десять тысяч знаков, то явно ему история не очень нужна.

Лейбин: Ну, что-то всё равно нужно. Какой-то конфликт хотя бы.

Ахмедова: Ну, нужен какой-то репортаж, ведь это же не значит, что репортажи, в которых нет истории, не имеют права на существование. Это редкие репортажи, в которых есть история, но именно эти репортажи и читаются. Те репортажи тоже читаются, но посмотрите на репортажи современных СМИ, на то, что они называют лонгридами. Это что, это разве лонгриды? Это вообще просто те самые «многобукв», и всё. Я не хочу вообще звучать как свинья сейчас, потому что каждый человек, если ему объяснить, чем тема отличается от истории, прекрасно может понять, что такое история. Это вообще не сложно. И потом применять это на практике. И чем больше ты будешь набирать опыта в этом — вот тут историю написал, тут историю написал, — то дальше тебе будет просто легко всё это видеть, и через несколько лет ты станешь опытным. Но я и начала с того все-таки, что это редкие репортажи, в которых есть история. И редкие авторы могут ее видеть. Я думаю, что просто на журфаках этого не преподают. Но это же не значит, что все остальные репортажи не стоят того, чтобы их читали. Наверное, их читают из-за фактуры.

Лейбин: Да, очень важны репортажи с места событий…

Ахмедова: Конечно. Просто их можно сделать по-разному. Когда я еду в 2020 году в Донецк с задачей написать, как живет город, про который я всё знаю, и у меня есть возможность встретиться с десятью героями и спросить их, как живет город, и я соберу фактуру, и если кто-то из вас или из читателей интересуется конкретно, целенаправленно, как живет этот город, то мою фактуру будут читать.

Моя фактура будет составлена из десяти монологов отдельно взятых людей. Я не люблю так сшивать тексты. Это больше похоже на доклад какого-нибудь ведомства, которое интересуется, как живет город N. А большинство, может быть, этим не интересуется. И моя первоочередная задача журналиста — собрать факты. И я туда не еду как писатель, я туда не еду как сценарист, я туда не еду для того, чтобы развлекать своего читателя. Моя первая задача — собирать факты о том, как живет Донецк. Вот такой пример. Я нахожу историю и кладу эти факты в нее. И теперь ты, хочешь не хочешь, если тебе интересна моя история, будешь ее заглатывать, и одновременно ты съешь эти факты, которые тебя не интересовали.

Если подкладывать под это метафору, то представьте, что у меня есть баночка с горькой микстурой. Вы не хотите принимать эту микстуру, даже несколько капель. Это мои факты. Хорошо, я беру кусочек сахара — это моя история, капаю туда несколько горьких капель и даю вам сахарок. Вы съедаете этот сахарок, и вы даже не понимаете, как в вас входят факты, которые вам были не нужны.

Я еще раз повторю, что моя первая задача — это все-таки собирать факты. Но как автор, который себя уважает и который не хочет, чтобы его тексты вот так отбрасывались за неинтересностью, который хочет писать все-таки интересно для своего читателя и понимает, что сейчас много информационной конкуренции и сложно заставить человека посвятить прочтению твоего текста двадцать минут (столько читаются 25–30 тысяч знаков), я это всё понимаю, и я ищу историю все-таки, чтобы читателю было интересно. Но это — вторая для репортера задача.

Куча репортажей состоит просто из фактов. Если это внешний конфликт — вы приезжаете на конфликт, вы поговорили с одной стороной, поговорили с другой стороной, и понятно, что если вы второй стороне даете слово последней, то наверняка у читателя останется больше впечатлений от этой второй стороны. То есть это тоже маленькая манипуляция. Значит, надо сюда подбавить что-то третье. Это вполне себе фактологический репортаж, который не содержит историю. Имеет ли он право на существование? Безусловно, конечно. А как еще? И многие британские журналисты так и пишут свои репортажи. Но если мы говорим сейчас о хороших текстах, которые запоминаются и которые можно прочесть через год, два, три или десять, то это все-таки история, в которую завернуты факты, «накапаны».

Лейбин: Все-таки, мне кажется, нам нужно проговорить, чем отличается тема от истории, поскольку жанр лекции Полит.ру — это первая лекция какой-либо темы. А мы как раз об этом говорим — и не сказали. Может быть, кто-то не чувствует, не понимает, что именно мы имеем в виду.

Ахмедова: Я думаю, у нас все — взрослые люди, должны понимать, чем тема отличается от истории. Я могу сказать очень коротко и грубо, потому что мне не хочется читать сейчас об этом лекцию на час. Например, прихожу я в редакцию «Русского репортера», и Виталий мне говорит: «Слушай, Марина, знаешь ли, что-то актуальна стала тема домашнего насилия. Не можешь ли ты написать нам репортаж на тему домашнего насилия?» Это — тема. Я выхожу из редакции, почесывая голову: «Так-так-так, а где же мне искать историю?» И если вы представите тему — вот облако, просто такой кружочек, и внутри него двигаются герои, они что-то друг другу говорят… Ведь репортаж — это всегда «видео», которое вы можете посмотреть в своей голове.

Вот я сижу и разговариваю, что-то вам говорю, я — одна говорящая голова. Репортаж не может состоять из одной говорящей головы. Хороший репортаж — это всегда смена картинок, которую вы рисуете своим мысленным взором. Хороший репортаж можно «посмотреть», как и хорошую художественную книгу. И вот я беру эту тему, она такой кругляшочек у меня, и внутри нее я нахожу героев, они что-то друг другу говорят, они попадают в какие-то ситуации, складываются какие-то события. И то, что происходит внутри, — это и есть история.

Когда я получаю задание, я еще вообще понятия не имею, кого мне искать, что это будут за герои, о чем они будут вообще разговаривать, что будет происходить. И я берусь за поиск. Появляется какой-то главный герой, появляется завязка, появляется кульминация, появляется развязка. Но тем не менее тема — это вот то, что тебе выдали, это голое. История — это потом то, что ты находишь, исследуешь, создаешь, завязываешь смысловые узлы.

Лейбин: «Как научиться любить героя? Какие трудности были у вас в самом начале карьеры? Вы же не сразу научились любить героя, и не сразу вы пришли к тому, о чем сейчас говорили?»

Ахмедова: Почему не сразу? Я воспитана очень добрыми людьми, моими родителями, которые ко всем проявляли сострадание. Об этом я тоже читаю целые две лекции на эту тему: как вызывать эмоции через текст.

Например, я пишу текст, даже в том же «Фейсбуке» вы читаете мой пост. Я вам пишу: «Мне так больно, у меня сердце разрывается от боли». Ну, разве ваше сердце разорвется от боли, когда вы будете читать эти слова? Нет, вы подумаете: какая-то притрушенная просто сидит и передает свои эмоции, нафига они нам нужны?

А для того, чтобы вызвать эмоции, я должна передать смысл того, что вызвало эмоцию у меня. То есть я не должна говорить, что у меня сердце разрывается от боли, я должна рассказать вам, что вызвало во мне такие эмоции. Приблизить тех героев, которых я пожалела. То есть суметь так описать ситуацию и заложить в нее смысл, весь смысл, который заставил меня эмоционировать. И тогда вы тоже начинаете испытывать эмоции.

Когда речь заходит о таких текстах, воздействующих на читателя, то тут — это правда, можете мне не верить, но для меня это правда — тут очень многое зависит не от того, каков герой, а от того, каков автор. Если в авторе не разработан механизм сострадания и если он не включается быстро, если его эмпатия спит… Эмпатию нормальный репортер должен проявлять не только к тем героям, которых он считает положительными, но и обязательно, и в первую очередь, и даже важнее всего, что он должен проявлять эту эмпатию по отношению к отрицательным героям. Знаете, почему? Потому что очень много сомнений вы можете вызвать у своего читателя, если вы нарисуете тотально отрицательного персонажа.

Все люди живут внутри обычной жизни, и они сталкиваются с людьми, они сталкиваются с различными обстоятельствами. Жизни вы их научить не можете, они эту жизнь знают. И они знают, что в этом мире живут разные люди, в них намешано и плохое, и хорошее. В ком-то больше хорошего, в ком-то больше плохого, но не бывает людей, в которых нет совершенно ничего плохого или совершенно ничего хорошего. И когда вы начинаете рисовать абсолютно плохого отрицательного человека, читатель вам не верит. А для того чтобы понять этого человека (не принять) и найти в нем, возможно, что-то хорошее, вам нужно проявить к нему эмпатию. Так будет честнее. Всегда. И потом вы не лишаете этого человека шанса на то, что когда-нибудь он, может быть, пожертвует своей жизнью, для того чтобы спасти другого человека. Будущего вы не знаете.

И, конечно, для того чтобы включить эмпатию — не только по отношению к положительному, но и по отношению к отрицательному персонажу, — вы должны иметь внутри себя разработанный механизм сострадания. У меня с этим вообще просто никогда не было проблем. Мне не нравится то, что я вам сейчас говорю, потому что сейчас это звучит как «Ну, давай себя хвали». Но просто это правда, я всегда жалела и людей, и животных — наверное, потому, что мои родители тоже их всегда жалели, и я это унаследовала от них.

Когда я начала работать — я помню свои первые шаги в «Русском репортере», — я всегда жалела людей. Всегда. И даже в этой ситуации, когда я в Новосибирске, и вижу эту Танковую улицу, и мне рассказывают, как люди из «капиталистического гнезда» проходят и с презрением смотрят на парней, которые ходят там в шортах, живут при бабушках на бабушкину пенсию, это действительно бедная улица, — и я когда слышу, что кто-то на них презрительно смотрит, и ухмыляется, и называет их про себя «быдло», то во мне сразу вскипает ярость, потому что мне хочется защитить этих людей. И еще во мне вскипает глубокая, очень острая жалость по отношению к вот этим, которые ходят в шортах, внуки этих бедных бабушек. И я еще больше хочу что-то делать для того, чтобы их защищать.

Поэтому никаких проблем у меня никогда не возникало с тем, чтобы любить моих героев, слава богу. И, напротив, сейчас этого стало еще больше. Тогда я включалась сразу эмоционально и, может быть, неосознанно, то есть я не могла прийти из этого эмоционального включения к каким-то осмысленным выводам. А сейчас я и включаюсь, и сразу же делаю выводы, и сразу же собираю очередной пазл для своей истории.

Лейбин: Для контраста, чтобы не было так пафосно, могу сказать (может быть, вы не согласитесь со мной), что… я бы при всем том, что у Марины фантастическая эмпатия к героям, но если вы — живой человек, который почему-то сделал что-то, что Марина считает неправильным, или, не дай бог, начнете с ней враждовать, то я бы лично не рекомендовал. Были такие случаи.

Ахмедова: Ну почему, а что я сделала? Я ничего плохого никому не сделала!

Лейбин: ...Страшные последствия.

Ахмедова: Ну, я могу как-нибудь посмотреть презрительно или сказать что-нибудь, но это не то. Это не относится к таким бедным людям, которые живут той жизнью, которой она им разрешает жить и не дает иных возможностей. Всё мое неприятие относится к совершенно другим вещам. Это вообще не имеет отношения сейчас к журналистике, и люди ничем не обогатятся. Но в свою защиту (я же хитрая, я же должна себя защищать) я могу сказать, что меня реально бесит, когда люди срывают сроки и когда они плохо делают свою работу. Я этого не переношу. Я ненавижу непунктуальность, и я не люблю, когда люди делают что-то, чтобы это было сделано, чтобы им заплатили и так далее, а не потому, что у них к этому лежит душа. Не люблю плохую работу. Вот на это я действительно всегда очень сильно реагирую.

Лейбин: «Вы курите или пьете? Мне кажется, сложно не делать этого, глядя на войну».

Ахмедова: Вы знаете, когда я написала для наших киевских партнеров «Вести. Репортер» репортаж про Волосянку, то одной моей знакомой позвонил ее знакомый и спросил: «Что она принимает?!»

Лейбин: Ну да, там про волшебство, бесов и всё такое.

Ахмедова: Да. А она говорит: «Ничего». А он говорит: «Ну, это невозможно писать, ничего не принимая!» А я ничего не принимаю. Я никогда не курила, я не пила. Не потому, что я вся такая… Кто-то думает, что это из-за религиозности, хотя я абсолютно светский человек, и это смешно — называть меня религиозным человеком. Я верующий человек, но даже близко не религиозный. Почему я не пью: потому что я с детства, с самого маленького возраста, страдаю мигренями. И как только в мой организм попадало хоть чуть-чуть алкоголя, у меня начинались дичайшие головные боли. Тогда не было специальных таблеток, триптанов от головной боли, и я просто мучилась, вы себе не представляете, как. Потому что обычные обезболивающие не помогают. А причин у мигрени нет. И я до сих пор страдаю этими мигренями, и мне пить нельзя. Но сейчас, слава богу, есть таблетки, которые сильно сокращают мои мучения. И я поэтому не пью, не курю, и слава богу, потому что надо же быть здоровым, потому что если всё это делать, то организм быстро износится, из него энергия уйдет.

Почему такие сцены меня не могут убить? Потому что, знаете, в этот момент — да, меня окружает эта энергия смерти, и я понимаю, что всё ужасно, и всё тяжело и болезненно, но самым главным, преобладающим во мне чувством, которое пересиливает всё, является чувство любви к этим людям. Я сейчас такие жуткие вещи говорю, я знаю, это звучит так пафосно и, наверное, фальшиво! Но я просто правду говорю, свою правду. Я их люблю, даже несмотря на то, что они умерли уже. И я их так сильно жалею, что это всё поглощается именно этими чувствами, моя жалость и моя любовь меня вытягивают из этого ада, и они меня вытягивают не убитым человеком, не человеком, у которого сломана психика, не каким-то человеком, который разучился радоваться жизни. Они меня вытягивают из этого с еще большей чувствительностью, и я становлюсь почему-то сильнее от этого и крепче. И мне не надо ни пить, ни курить, потому что у меня в жизни есть смысл.

Лейбин: У меня тоже, но я пью...

Ахмедова: Просто у каждого по-разному складываются обстоятельства.

Лейбин: ...Но редко. «Сейчас жанр интервью очень популярен: и текстовые, и видеоинтервью на YouTube. Как сделать свои интервью уникальными, найти свой стиль, чтобы читателю было интересно?»

Ахмедова: Во-первых — и прежде всего — понимать, что своего героя надо любить, отличая «понимать» от «принимать», искренне интересоваться своим героем, и это уже будет половина вашего успеха, потому что каждый человек очень любит рассказывать о себе. И на этом очень сильно можно играть. Любой человек любит рассказывать о себе. Ну, единицы не любят рассказывать о себе. И люди почему закрываются: если вы приходите на интервью и еще не установили никакой эмоциональной связи со своим героем, и вы хотите выпендриться перед своими подписчиками в «Фейсбуке»... Ну, например, ваши подписчики больше склоняются к такой-то идеологической линии. И вы хотите показать своим подписчикам, какая же вы крутая, как вы сейчас его «умоете», этого человека. Или вы полагаете, что принадлежите к такому-то политическому лагерю, и тоже приходите к своему герою и используете своего героя для своих личных нужд, вы хотите через свои острые вопросы показать своему лагерю, что вы своя. То есть вы подаете сигнал: свой-свой-свой. Ну, а при чем тут ваш герой? Этот человек пришел давать вам интервью.

Очень часто интервью начинаются с какой-то подковырки к герою, с какого-то вопроса, который уже содержит ответ. И, конечно, ваш герой закрывается. Это так интересно, это так забавно: приходишь открыть героя, он и так закрытый, потому что он пока тебя не знает, он тебя не чувствует, потому что ты еще ничего не сделала для того, чтобы его открыть, — и как только первый вопрос идет вот такой, который заставляет героя думать: «А, враг пришел, всё, надо с ним как-то бороться», — он закрывается, и вам теперь для того, чтобы его открыть, нужно приложить вдвое-втрое больше сил, и еще не факт, что он откроется.

И, в принципе, знание каких-то таких элементарных вещей — это не единственное. Я просто тоже сейчас не буду читать целую лекцию на тему того, как брать интервью. Но главное — это ваша любовь к герою (не навсегда, на час интервью), ваш искренний интерес по отношению к нему, ваше любопытство и ваше понимание, что должно за чем следовать во время интервью, чтобы герой не закрылся. А это уже половина успеха. И не бояться быть собой. Потому что часто приходят журналисты, особенно начинающие, и задвигают своему герою трехэтажные вопросы, чтобы этот герой не подумал, что ты глупая. Да мне вообще всегда бывает плевать, что он подумает. Что хочу, то и спрашиваю. Я люблю задавать простые вопросы. Очень простые вопросы, потому что самые глубокие ответы герои обычно дают на самые простые, тупые вопросы.

Лейбин: Вот довольно простой вопрос, мы про это говорили, но, может быть, у тебя возникнет формулировка: «Объясните, пожалуйста, коротко и доходчиво, что такое хорошая история?»

Ахмедова: Не могу коротко и доходчиво. Могу длинно и доходчиво. Ну правда, мне надо будет это расписывать вам со стрелками, на разных примерах, брать разные репортажи, чтобы это объяснить. И это займет как минимум час. Поэтому простите, что сейчас я не буду этого делать. Я правда с удовольствием бы всё рассказала, но это невозможно сделать коротко. Это вам на факультетах журналистики несколько лекций должны на эту тему читать, а я за пять минут точно этого не смогу сделать.

Лейбин: Мы поговорили про мастерство репортера, и хотелось бы в конце чуть-чуть, хотя бы немножко про что-то писательское, про писательство. Потому что, если я правильно понимаю (может быть, я неправильно понимаю), твои книги тоже написаны чаще всего на большом количестве документального материала, как дагестанские книжки. Они не то чтобы документальные, но они на огромном количестве фактуры, репортерски созданной. Что, в общем-то, литературный тренд: Алексиевич получила Нобелевскую премию за книгу…

Ахмедова: Нет, пожалуйста, не сравнивайте меня с этим, не надо. Потому что Алексиевич просто обрабатывает монологи, и у нее почти все герои звучат каким-то своим одним голосом. У меня — не монологи, у меня все-таки истории. Репортерство дает мне возможность собрать фактуру. Пример: я в Иркутской области, лето. Пишу о сельской библиотеке. Нахожусь в селе, прекрасном селе. Я его записываю, это село, словами. Вот я хожу, я на него смотрю, и я записываю то, что я вижу, но с моими ощущениями. И в какой-то момент мне одна из героинь рассказывает просто очень коротко про свою соседку, у которой корова была очень старая, и она ушла от нее. Соседка ходила в лес, искала ее, корова пряталась от нее, а за несколько дней до смерти пошла и утопилась. И корову вытащили рыбаки. И эта женщина побежала, упала на эту корову, и так орала: «Я б тебя никогда не зарезала!» И эта история чуть мне сердце не разорвала.

И когда я приехала, я написала репортаж про деревню, в котором не было ни слова про эту корову. Почему: потому что очень часто журналисты собирают фактуру, приезжают. Они не знают, как ее собрать в историю, потому что с самого начала не понимают, что такое история, они ее не видят. И для них эти части — просто части, они не знают, куда что приспособить. Но я, когда собираю историю, я ее уже вижу, и в ней не должно присутствовать ни одного инородного элемента, каким бы красивым этот элемент ни был, как бы он мне ни резал сердце, каким бы он мне ни казался прекрасным — ну, не могу я прицепить к своей истории вот эту корову, не цепляется, несмотря на то, что это прекрасная история.

Через некоторое время ко мне обращается мой друг, главный редактор литературного журнала «Октябрь» и мой литературный редактор Ирина Барметова, и она говорит: «Марина, китайцы хотят собрать сборник из рассказов наших российских писателей. Я требую, чтобы вы в течение недели написали рассказ». И я говорю: «Хорошо, мне есть о чем написать». Китайцы как раз едят собак, а я хочу им показать вот так про животных.

И я начинаю собирать литературный рассказ. Вот о чем я буду рассказывать: об этой женщине и об этой корове внутри этого села. Село мною уже увидено, мне ничего не надо придумывать, потому что я там была, я его могу описать. Героиню я не знаю, что это за женщина была, я ее придумываю. Но я ее придумываю в контексте того, что я знаю о селе. То есть она — типичная жительница села, но так, как я увидела типичную жительницу. То есть я даже в этом стараюсь не врать, потому что я знаю, что, например, если я описываю какую-то иную женщину, то я как репортер умом понимаю, что эта женщина, вот такая, какую я придумываю, не может жить в том контексте, это невозможно. И тут эта героиня, которую я придумываю, и придумываю и ее психологию, и ее личность, и ее внешность, должна обязательно совпадать с контекстом этого места.

Дальше я ей придумываю мужа, придумываю разные обстоятельства, придумываю, как они выглядят. Где-то я могу, конечно, списать иного героя, которого я видела там, который вовсе не имеет никакого отношения к этой истории.

А дальше начинаешь писать, и чувствуешь (чем и отличается журналистика и репортерство от литературы — если ты долго не писал, то ты чувствуешь, как твои писательские мышцы спали, то есть это тоже дело, которое требует определенной тренировки) то, что Ирина Барметова называет «выходом черной крови». И она может из тебя выходить. Ты потом это удалишь. Но потом, когда ты начинаешь уже по-настоящему писать, ты чувствуешь, как у тебя за спиной раздувается такой капюшон, и он больше, больше, больше становится, и слова к тебе уже идут. И история — ты, например, видишь каркас, структуру, но ты не видишь детали. Ты не видишь, что этот муж скажет ей, ты не видишь, что вдруг сейчас случится эта сценка. Но когда у тебя раздувается этот капюшон и он достает до чего-то, то вдруг… тридцать секунд назад ты не знал, что у тебя будет эта сценка. Через тридцать секунд эта сценка сама пишется.

Это писательство. В журналистике такое невозможно, и слава богу, потому что тогда это было бы враньем и неправдой. Тогда бы мы просто подгоняли реальность под наши придумки, и мы обманывали бы читателя. Поэтому я категорически против того, чтобы хоть как-то смешивать журналистику и писательство.

Лейбин: «А почему вы сказали, что плохой человек может в дальнейшем пожертвовать жизнью, чтобы кого-то спасти? Это просто допущение, или был реальный случай?»

Ахмедова: Я, знаете, так сходу не вспомню, что был какой-то реальный случай, но я думаю, что этот вывод следует из всего того, что я знаю о человеке. Я не могу сказать, что я знаю о человеке сильно много, потому что я еще по-прежнему его с интересом изучаю. Но, как я говорила, какая-то часть выпадает из историй, потому что я создаю человеческий организм, а тут — хвост павлиний, и я не могу его прицепить насильно потому, что мне очень нравится, как он выглядит (он красивый, он цветной, переливается разными красками). И хотя я не могу вспомнить человека, который вдруг пошел и пожертвовал жизнью (и слава богу, что не могу вспомнить такую историю, потому что это было бы слишком «малиново»), тем не менее из всего, что я знаю, это знание не выпадает.

Я могу вполне допустить, что полицейский, например, участковый, снял со своего двора орлов в клетке, которых спасал мой герой, и передал это в полицию. Почему я должна не допускать, что когда-нибудь он бросится в горящий дом и вынесет оттуда ребенка? С какой радости? Если бы люди костенели в своих грехах, то я не знаю, наверное, нам было бы очень… Нет, есть люди, конечно, которые костенеют, но тем не менее что-то хорошее в них всегда остается. Или я могу встретить человека, который пнул кошку, он для меня гад последний. Ну, просто я на него нападу и буду орать на этого человека. И я никогда не захочу с этим человеком общаться, он для меня уходит в черную зону. Но на следующий день этот человек может пожертвовать своей жизнью. Может. Просто так он относится к кошкам. А человека он захочет спасти. Поэтому я так и говорю: не надо лишать другого человека права на спасение и на раскаяние. Потому что, знаете, масса была примеров преступников, которые раскаивались. Ну, Бог прощает, а мы-то чего вообще должны сидеть и просто ставить на людях крест? Я против. Ну, по крайней мере на тех, с кем я не собираюсь общаться.