Мы публикуем стенограмму лекции, с которой 12 марта 2015 года выступил заведующий Центром физической антропологии Институт этнологии и антропологии РАН Сергей Владимирович Васильев. Лекция прошла в рамках цикла «Публичные лекции Полит.ру» в библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева.

Борис Долгин: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы начинаем очередную лекцию цикла «Публичные лекции «Полит.ру»». Они сейчас проводятся в Тургеневской библиотеке-читальне. Наш сегодняшний гость – Сергей Владимирович Васильев, доктор исторических наук, заведующий Центром физической антропологии Института этнологии и антропологии Российской академии наук.

Сегодня мы будем говорить о внешности исторических персонажей, о том, насколько мы может об этом говорить, исходя из тех методов, которые у нас есть и, наверное, заодно о том, как мы вообще воспринимаем эту самую внешность.

С.В. Васильев: Здравствуйте, друзья, коллеги. Как я знаю, последняя лекция, которая тут была, была лекцией Галины Александровны Беловой. После нее трудно рассказывать – она, наверное, очень интересно рассказывала про свой Египет. И я, наверное, тоже начну немного с Египта. Дело в том, что само название сегодняшней лекции – «Штрихи к портретам и возможности физической антропологии».

Несколько слов о том, что такое физическая антропология. Физическая антропология – неотъемлемая часть биологической науки. То есть, это биология человека, она исконно изучает изменчивость человеческого организма, как во времени, так и в пространстве. Традиционно выделяется ряд направлений физической антропологии: это эволюционная антропология, эволюционная часть, изучающая происхождение человека на планете Земля; это этническая или популяционная антропология, изучающая антропологический состав народов, населяющих Землю и происхождение этих народов; и возрастная и конституциональная антропология, изучающая временную изменчивость человеческого организма, только в процессе конкретной жизни человеческой, конституциональная – это изучение типов телосложения, насколько мы все разные.

Собственно говоря, когда мы сейчас будем говорить о портретах исторических персонажей, конечно, мы в некоторой степени будем говорить о том направлении физической антропологии, которое работает на историческую науку. Будем говорить о том, какие возможности дает физическая антропология для того, чтобы мы смогли увидеть лицо человека, которого мы до этого никогда не видели и видеть не могли, поскольку он жил за 200-300-1000 лет до нас.

Видеозапись лекции С. Васильева

Надо сказать, что существует масса методов, как это сделать, увидеть. Лекция будет состоять из нескольких сюжетов. Первый сюжет и будет посвящен тому, как исторически развивалось это направление. С другой стороны, будем пытаться увидеть и разгадать определенную загадку, связанную с египетскими фараонами.

Надо сказать, что лицо – очень важная часть нашего тела. Люди, общаясь друг с другом, обязательно смотрят на лицо. Лицо дает нам большую информацию, пищу для размышлений. Оно может нравиться или не нравиться, но, так или иначе, мы можем увидеть при помощи физической антропологии лица наших предшественников. С одной стороны, мы знаем, кому принадлежат останки, и просто хотим увидеть лицо, с другой стороны – «реконструкция лица», скажем так, позволяет нам идентифицировать некоторые исторические персоналии, определить их.

Давайте начнем. Первый сюжет связан с Древним Египтом. Понятно, что лицо умершего человека можно увидеть тогда, когда мы видим мумию. Мумии – это египетское изобретение. Первые мумии изготавливались уже в четвертом тысячелетии до нашей эры простым высушиванием трупов в песке. Потом уже появилось бальзамирование и так далее, но, так или иначе, при мумифицировании в некоторой степени сохранялось лицо человека.

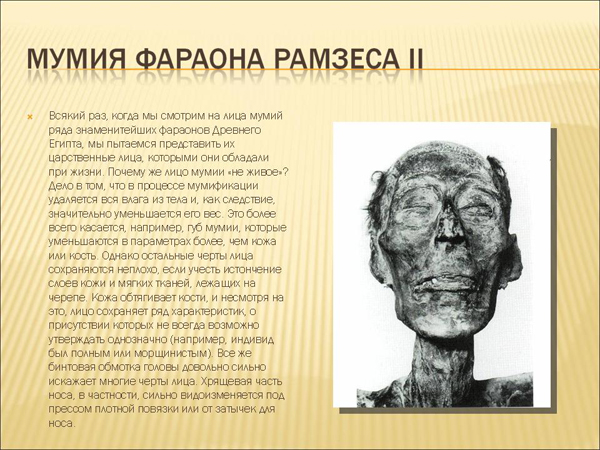

Хотя, при взгляде на эту мумию Рамзеса II мы видим, что лицо это неживое. Видно, что организм обезвожен, нос практически деформирован, и это не то лицо живого человека, которое мы хотели бы увидеть. А ведь ученые и не только давно пытались увидеть живое лицо, как выглядели живые фараоны. И одними из первых, кто попытался это сделать, были художники.

Была такая художница Винифред Брантон. В 20-е годы прошлого столетия она собрала коллекцию небольших картин фараонов и жен фараонов Древнего Египта. Для реконструкции лица она использовала мумии – она просто смотрела на мумию и представляла себе, как могло выглядеть лицо того или иного фараона. И создала целую галерею портретов по мумиям фараонов, которые хранятся в Каирском музее в Египте.

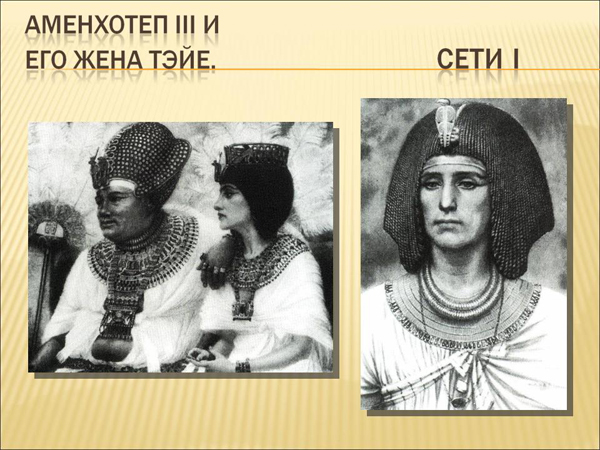

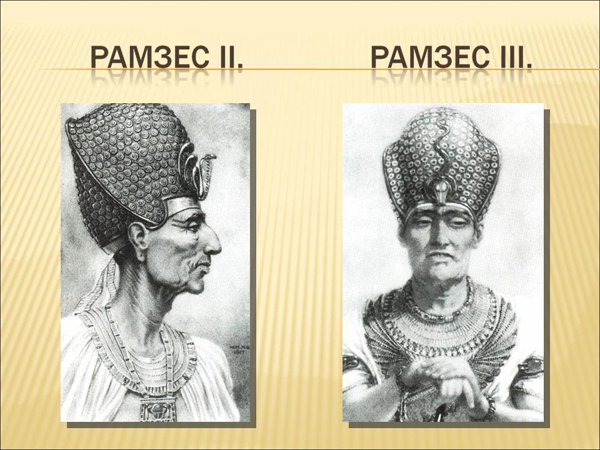

Вот так она представляла себе портрет Аменхотепа III и его жены Тейи, это родители Аменхотепа IV или Эхнатона, Сети I, основатель XIX династии Нового царства, Рамзес II – его мумию вы видели в самом начале, так она его себе представляла, с таким загнутым кончиком носа – а он был просто придавлен на мумии пеленой.

Но, поскольку она видела, что он придавлен, то она так и изобразила его нос. Вот Рамзес III – такие портреты она рисовала. Но, так или иначе, понятно, что это – не научный метод. И со временем стали появляться новые методики изучения и реконструкции лица мумифицированных останков Древнего Египта. Впервые эти вещи стали использовать в начале XX века.

В нашей стране – Михаил Михайлович Герасимов, в Великобритании, в Манчестерском университете – Ричард Нив. Это два человека, которые независимо друг от друга стали разрабатывать методику реконструкции лица по черепу. И для этого использовали препарирование голов трупов, выясняли так толщину мягких тканей на лице и дальше, уже имея математические модели, восстанавливали лицо по черепу.

Один момент оставался сложным – мумии фараонов нельзя разрушать, чтобы «увидеть» их лица. Чтобы сделать реконструкцию по черепу, нужен чистый череп. Мумию нельзя было разрушать, и здесь помогли методы рентгенографии. Делали рентгенограммы мумий. Изначально по рентгенограммам и делали реконструкции.

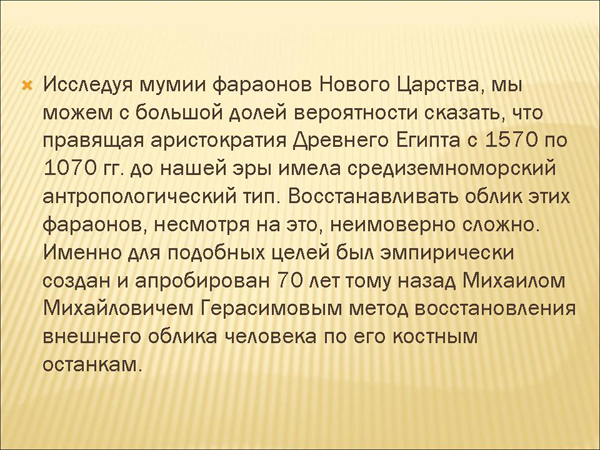

Нам в лабораторию имени М.М. Герасимова в 80-90-е годы часто присылали из Британского музея рентгены мумий фараонов, я сам видел, и Галина Вячеславовна Лебединская рисовала по рентгенограммам графические портреты фараонов. Но рентгенограммы недолго использовались, и в Йорвик Викинг Центре впервые для изучения мумии было использовано МРТ.

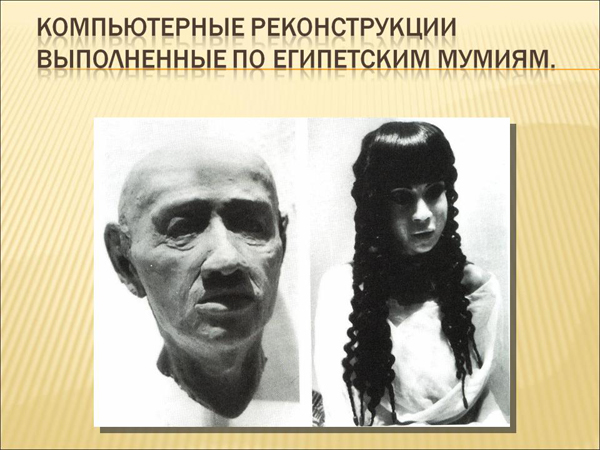

И, естественно, компьютерные методы стали более популярны, тут не то, что мумию разрушать не надо: мумия просвечивалась компьютерной томографией, дальше компьютер сам накладывает ткани на череп и получается трехмерное изображение лица.

Вот, например, компьютерная реконструкция, выполненная по египетским мумиям. Вот такими примерно были древние египтяне – была сделана томография черепа, дальше – наложение мягких тканей и лицо становится, скажем так, несколько живым.

Египет имеет довольно богатую историю – три с лишним тысячи лет. За это время менялись языки, культура, письменность, менялись и лица людей. В Египет приходили ливийцы, эфиопы, семито-хамитские племена с Ближнего Востока, и они не просто приходили, они оставляли гены на этой территории, соответственно, лица у людей со временем менялись. И лица не только у населения, но и у фараонов.

К сожалению, о фараонах более древних, «ранних» царств – Древнего царства, Среднего царства – мы сказать ничего не можем в силу того, что останков этих фараонов или не обнаружено, или их не осталось на сегодняшний день. Нет великих фараонов IV династии, которые создавали Пирамиды, от фараонов Среднего царства – Сенусертов и Аменемхетов – которые правили Египтом полтысячелетия тоже, к сожалению, ничего не осталось.

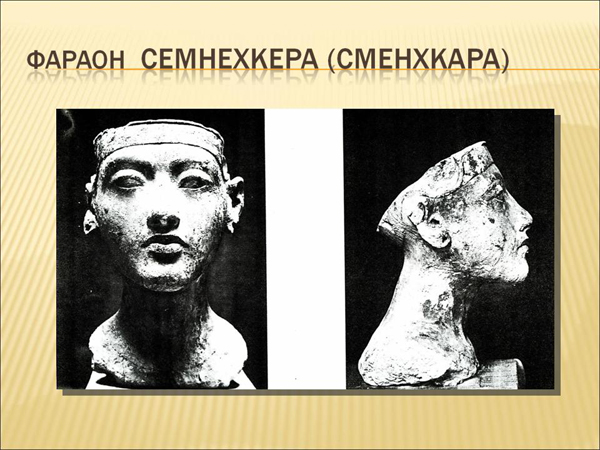

То, что нам осталось – фараоны Нового царства, которые были захоронены в Долине Царей 1570-1070 гг. до нашей эры. Фараоны, которые к концу древнеегипетской цивилизации жрецами спасались от грабителей: их мумии были снесены в одну гробницу и были обнаружены совершенно случайным образом немецким археологом Брукшем. Теперь эти мумии хранятся в Каирском музее. Мумии Нового царства дошли до наших дней, и их лица мы и хотим увидеть.

Естественно, мы хотели бы больше пользоваться методами М.М.Герасимова, поскольку это – наш отечественный исследователь и, на наш взгляд, он – наиболее продуктивно работал в этом направлении. Вот несколько фотографий мумий: Тутмос IV, Тутмос I, их лица.

Но я хочу вам рассказать одну детективную историю, связанную с Древним Египтом и Новым царством, концом XVIII династии. В 1905 году в Долине Царей была обнаружена новая гробница. Она вошла в историю как гробница под номером ТТ55 или так называемый «золотой гроб». Гробница была очень сложная для египтологов в том плане, что «сени», то есть оградка, за которой находился саркофаг, были расписаны картинами жизнедеятельности Тэйe, жены фараона Аменхотепа III.

Сам саркофаг стоял на подставках, на которых было написано в картуше имя Эхнатона, то есть сына Тэйe. Саркофаг сначала явно был женским, потом был переделан в мужской, но никакого имени на нем не было. Там, где должно было быть написано имя «хозяина», было затерто. Крышка была немного треснувшая, поэтому мумия истлела, и в саркофаге были скелетированные останки.

В начале XX века не антропологи, а по большей части медики работали с останками. И медики определили их сначала как останки женщины, потом, спустя несколько лет – как мужчины. В 50-60-е годы опять было исследование, долго думали – Эхнатон это или не Эхнатон. Это была «загадка золотого гроба» – не могли понять, кто же там лежит.

Последние исследования 90-х годов показали, что, во-первых, это все-таки мужчина, а, во-вторых, что он довольно-таки молодой. Швы на черепе были не заросшие, зубы не так уж стерты, возраст – не более 21 года. Стали думать, кто это может быть.

Джойс Файлер первая пришла к заключению, что это может быть старший сын Эхнатона Сменхкара, старший брат Тутанхатона, который потом стал Тутанхамоном. Здесь мы должны были провести некоторую экспертизу, тем более, что в то время пытались делать реконструкцию лица.

Это пример реконструкции некоего британского исследователя Кидда и здесь видно, что он изобразил здесь какого-то Буратино – реконструкция носа не соответствует костной основе, и мне ничего не оставалось делать, как попросить в музее, чтобы мне дали возможность сфотографировать череп в профиль, чтобы я мог привести эту фотографию в Москву. Это было 15 лет назад.

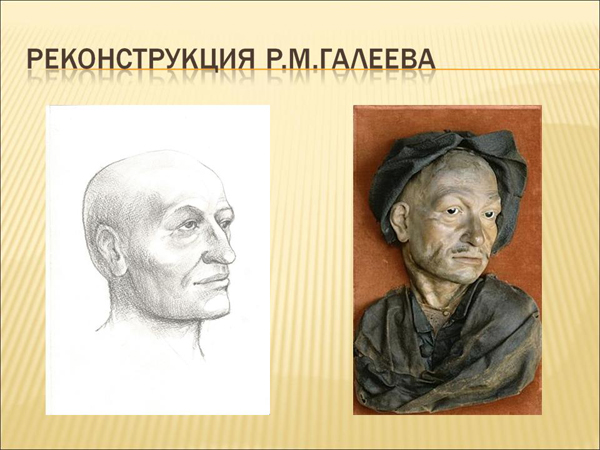

Тогда еще жила и здравствовала Галина Вячеславовна Лебединская, прямая ученица М.М. Герасимова, она по моей просьбе сделала графическую реконструкцию лица по сфотографированному черепу. И вот получилось такое интересное лицо, совершенно отличное от того, что сделал Кидд, здесь все выглядит четко по науке, по-другому это лицо выглядеть не может. Явно, что это – молодой человек.

Единственное, мы попытались сравнить изображение со скульптурами того времени. Известно, что в Древнем Египте все изображения делались по канонам, то есть изображения не соответствовали реальным лицам. Но во времена Эхнатона был такой период в истории Египта, когда они пытались все-таки реально изображать лицо человека. И считается, что это – реальное лицо Эхнатона и, соответственно, те скульптуры, которые делались при нем, более-менее похожи на реальных людей.

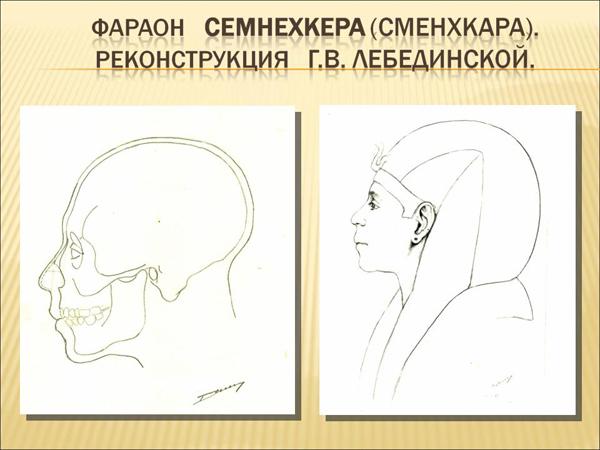

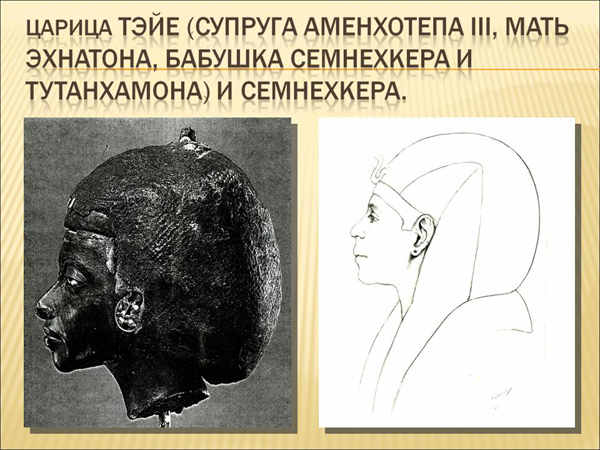

Мы провели сначала сравнение с головой Тэйи – это бабушка Сменхкара. Здесь наблюдается некоторое сходство, хотя видно, что верхняя губа ниже, чем у Сменхкара. А так профиль лица более-менее похож. А это – якобы изображение самого Сменхкара, хотя уверенности в этом нет. Сами авторы, которые показывают эту скульптуру, толком не знают, Сменхкара это изображен или нет.

Есть некоторое сходство, но опять же – различие в величине верхней губы. Тогда мы сравнили краниометрические характеристики, как если бы это были два брата. Вот здесь – характеристики из гробницы ТТ55, это – характеристики Тутанхамона. Видно, что они практически идентичны, тем более, что они оба и умерли в возрасте 20-21 года.

После смерти Эхнатона Сменхкара правил Египтом около трех лет, в районе 21 года он от чего-то умирает, и фараоном в 10-12 лет становится его младший брат Тутанхатон, который сам не правил Египтом, правили визири. Был такой визирь Майя, который тут же заставил молодого человека предать религию отца, вернуться в Фивы, принять религию Амона, поменять имя Тутанхатона на Тутанхамона, кстати, оба имени написаны на гробнице. И сам Тутанхамон в возрасте 20 лет тоже погибает, на нем, практически, и заканчивается XVIII династия.

Западные исследователи все-таки сделали компьютерную томографию мумии Тутанхамона и сделали реконструкцию его лица. Вот так он выглядел. Если вы вспомните реконструкцию, которую сделала Галина Вячеславовна – они похожи. Собственно, не возникает сомнений, что это – два брата. Возраст одинаковый, они схожи, практически идентичны.

Хотя лет пять назад или меньше появились работы генетиков, которые выделили ДНК из останков Тутанхамона и останков из ТТ55, обнаружили, что у них 50% одинакового генотипа, и сделали вывод, что это – родственники, отец и сын. Но ведь у братьев тоже может быть 50% одинакового генотипа, эта цифра еще ни о чем не говорит.

Хотя есть предположение, что это – Эхнатон. Но он был больной, не заросшие швы говорят о том, что он болел, видимо, были какие-то гормональные нарушения, даже приписывают ему некую болезнь Фрёлиха, это гормональные нарушения половых желез. Но люди, болеющие этой болезнью, не могут иметь детей. Нам известно, что у Эхнатона были дети, два сына и как минимум – четыре дочери. Пока загадок много, но мы все же склоняемся к тому, что это – Сменхкара. Это первый сюжет.

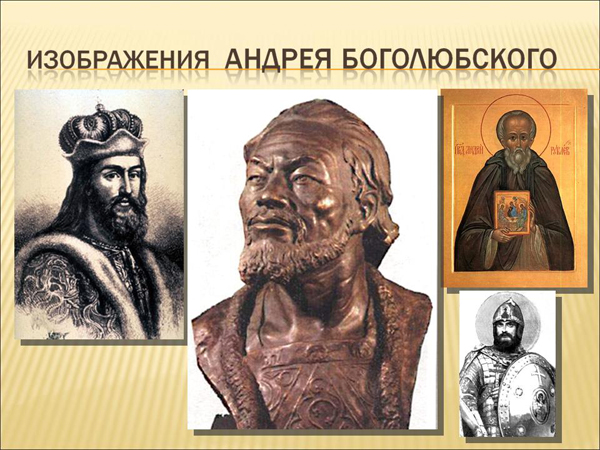

Второй сюжет связан с нашей историей. Не помню точно год – 2007 или 2008. Нам позвонил мэр города Владимира, они готовились праздновать 1000-летие города и решили поставить памятник Андрею Боголюбскому. С некоторым возмущением он говорил, что они собираются поставить памятник Боголюбскому, а по реконструкции Герасимова у князя – монголоидные черты. «Не может быть великий русский князь монголоидным!».

Останки Боголюбского хранятся в Успенском соборе города Владимира, в алтарной части. Мэр договорился с РПЦ, чтобы нам дали их на исследование. Мы создали комиссию. Я пригласил в нее Маргариту Михайловну Герасимову, дочь Михаила Михайловича, вот тут, на фотографии. Чтобы не было потом вопросов – а вдруг мы не найдем там монголоидности, а Герасимов-то сделал его монголоидным. Наталья Ивановна Халдеева, присутствующая здесь на лекции, тоже была в той комиссии.

Вы знаете, что Андрей Боголюбский был порублен собственной охраной, вот тут эта сцена изображена. Первое, что бросилось в глаза – все кости скелета действительно порубаны. Вот тут под коленкой хорошо рубанули, практически отрубили руку, вот тут по ноге след, по голове хорошо ударили.

Михаил Михайлович изобразил его с несколько горделивым видом, с приподнятым подбородком. На самом деле, это не горделивая поза. У Боголюбского первые два шейных позвонка были сросшиеся. Он просто не мог опустить голову, ему приходилось ее так держать, иначе было больно.

Вот тут в центре известное скульптурное изображение работы Герасимова, с явными монголоидными чертами. А вот таким его представляли и изображали после смерти в XVI, XVII, XVIII веке разные художники.

Что касается Михаила Михайловича, то здесь есть такой момент, и его дочь об этом напоминала. Это – работа 30-х годов, одна из первых его реконструкций, он только-только создает свой метод восстановления лица по черепу. И Михаил Михайлович всегда говорил, что в реконструкции около 80% – это наука, а 20% – это интуиция, творчество. Лицо должно быть живым, только с наукой оно не будет живое.

Михаил Михайлович был впечатлен вот чем. Если вы помните историю, то Андрей Боголюбский – сын Юрия Долгорукова и его жены, половчанки. То есть, мама Боголюбского – половчанка. В 30-е годы в антропологии было представление, что половцы – это степные жители, были все монголоидными. Какой была жена Юрия Долгорукова – изображений не сохранилось, но она была половчанкой, а значит – монголоидной.

Это сейчас мы знаем, что половцы все разные, среди них есть и европеоидные и монголоидные. Какая жена была у Юрия, мы не знаем, но монголоидность, приданная Герасимовым в скульптуре, легко убирается и, если посмотреть на сам череп, то никакой монголоидности там не обнаруживается.

Мы смотрели вместе с Маргаритой Михайловной, с нами ездил Сергей Алексеевич Никитин, он сделал несколько другую реконструкцию Боголюбского. И мы решили не популяризировать эту реконструкцию, пусть останется работа Герасимова, а если вы хотите ее увидеть, то съездите во Владимир, памятник князю там стоит.

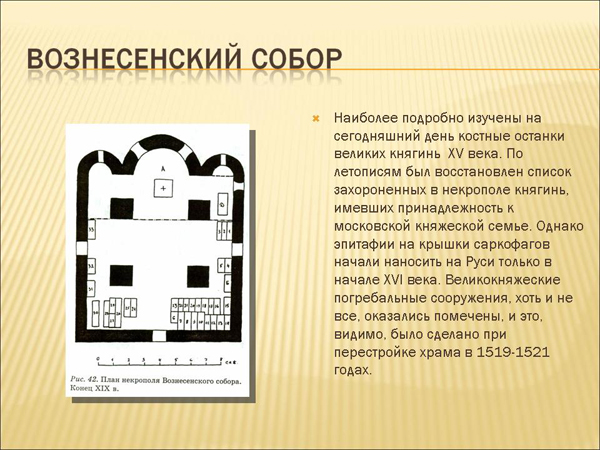

Еще один сюжет, ближе к нашему времени. Это наши работы в музеях Московского Кремля. Небольшая предыстория, как нам достались эти останки. На Руси, особенно у великих князей, было принято хоронить мужчин и женщин отдельно. Поэтому усыпальницы были отдельными для мужчин и для женщин.

Вот к началу XIV века Спасо-Преображенский собор, в котором хоронили женщин великокняжеских кровей, был, скажем так, переполнен. И жена Дмитрия Донского Евдокия решила построить новый храм на территории Кремля, как тогда говорили, «в городе» – на территории «града». Ею был возведен Вознесенский собор, и первой в нем была захоронена именно она. Далее в этом храме были захоронены практически все персоналии женского пола великокняжеских и царских кровей вплоть до матери Петра I. После смерти Петра I всех хоронили уже в Петропавловской крепости.

Вознесенский собор Кремля на старой карте изображен цифрой «2». В 1929 году большевики его взорвали, вместе со всем Вознесенским и Чудовым монастырями («Полит.ру» - на их месте по проекту И. Рерберга построили здание Военной школы им. ВЦИК, затем в здании разместился Президиум Верховного Совета СССР, а ныне в 14-ом корпусе Кремля располагается Администрация Президента РФ). Но перед взрывом вскрыли полы и вытащили оттуда все саркофаги. Они были перенесены в Архангельский собор.

Большевики даже зарисовали план, как располагались саркофаги в гробнице. И, когда в начале 2000-х годов в Архангельском соборе стали делать ремонт, саркофаги вынесли, и нам предоставили возможность исследовать останки великих княжон и цариц земли Русской.

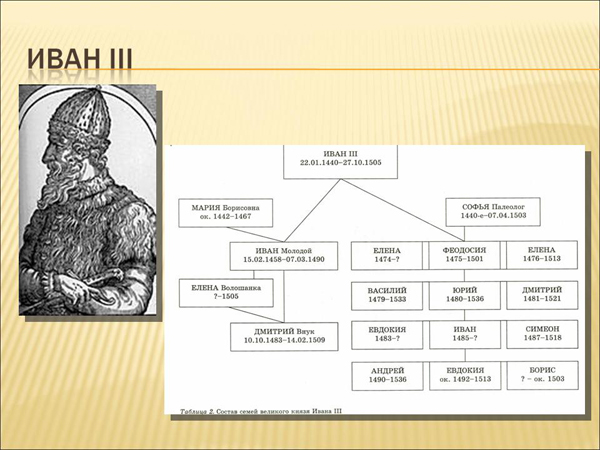

Там было всего около 50 саркофагов, обо всех я вам рассказывать не буду, это работа длится уже около 10 лет. Коротко расскажу о двух замечательных женщинах XV века. XV век очень хорошо изучен, и музеем Московского Кремля том, посвященный XV веку, будет издан. Так вот, это две жены Ивана III. Первая его жена была Мария Борисовна Тверская или Тверянка, дочь Тверского князя Бориса, и являлась она троюродной сестрой Ивану III.

На схеме видно, что у нее от Ивана был сын Иван-молодой, которому не случилось быть царем после Ивана III, а вторая жена, позже о ней поговорим, это Софья Палеолог, которая родила ему аж 12 детей. Мария Тверская родилась в 1442 году, в 1462 году в возрасте 20 лет ее выдали замуж за Ивана III, в 1467 году она умирает, побыв всего пять лет замужем.

Как утверждают летописи, умерла она от «отравы», отравили ее. Тут приведена фраза на древне-русском, смысл которой в том, что после ее смерти ее одели в платье, которое на ней висело. Но, когда труп полежал сутки, она так распухла, что даже не стала вмещаться в платье. В то время хоронили не через три дня, а сутки спустя после смерти, поэтому этим высказываниям можно верить.

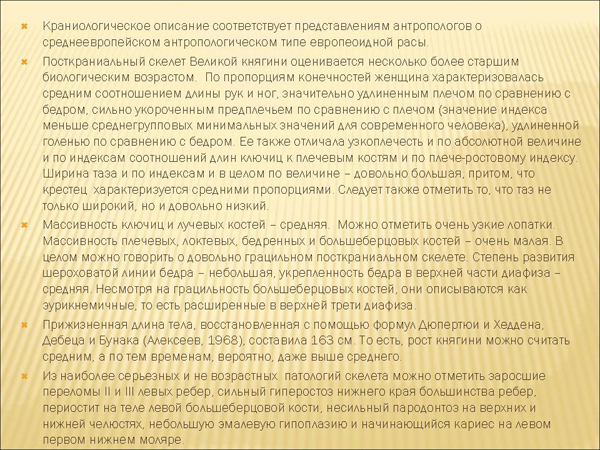

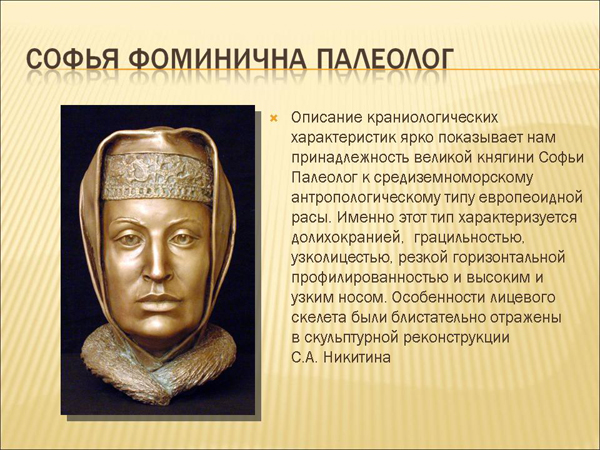

Современные судмедэксперты утверждают, что такое могло быть при отравлении растительными ядами. Их никак не определить на древних костях, однако в костях было обнаружено довольно много цинка. Пока объяснения этому не находим. Останки Марии Тверской были изучены довольно подробно, криминологическое описание соответствует нормальному средне-европейскому варианту европеоидной расы. Прижизненный рост у нее был 163 см, для того времени даже выше среднего. Узкоплечая, широкотазая, такая довольно «грушевидная» дама.

Из основных патологий были обнаружены заросшие переломы верхних ребер. Но тут уже не понятно, то ли упала где-то, то ли били. Когда мы потом изучали жен Ивана Грозного, в Кремле лежат четыре жены из шести, вот там реально все дамы переломанные, чего он, видимо, с ними только ни делал.

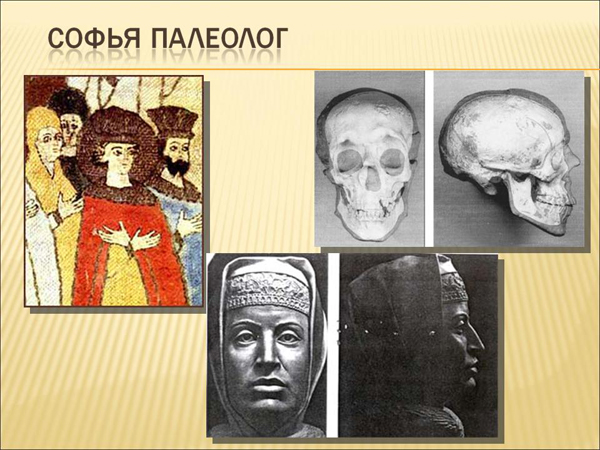

Вторая жена Ивана III Софья Палеолог, она Зоя вообще-то, это в России ее Софьей называли. Софья – племянница последнего византийского кесаря, дочка Фомы, который царствовал на Пелопоннесе в Греции. Когда турки-османы захватили Византию и пошли на Грецию, он с дочкой бежал в Рим. Там папа Римский их пригрел, кардиналы стали Софье-Зое покровительствовать и, собственно говоря, кардиналы Римской империи и сосватали Зою Ивану III.

С одной стороны, видимо, хотели приблизить Россию, с другой стороны – заменить православие на католицизм. Известно, что Софья привезла с собой какую-то библиотеку, которую потом стали называть почему-то библиотекой Ивана Грозного, не знаю, правда это про библиотеку или нет.

Вот хорошая реконструкция Сергея Никитина Софьи или Зои. Женщина была строгая, суровая. Росточка была небольшого, всего метр пятьдесят один сантиметр. Прожила она довольно долго, шестьдесят с лишним лет. Родила, как я уже говорил, двенадцать детей, загубила Ивана-молодого, не дала прийти ему к власти, поставила своего сына, Василия, который потом стал царем Василием-III, отцом Ивана Грозного.

Краниологическое описание останков Софьи полностью соответствует среднеземноморскому варианту: это такое узкое грацильное лицо, горизонтально-профилированное, узкий длинный высокий нос, долихокранный череп. Все говорит о том, что дама – южного происхождения, да и на Руси ее всегда называли «грекыня».

Известно, что Архангельский собор практически никогда не вскрывали, известен только один случай, когда вскрывали мужскую гробницу. Это был 1964 год, была комиссия во главе с Михаилом Михайловичем Герасимовым – вскрыли гробницу Ивана Грозного, где обнаружили останки самого Ивана и его сына Федора. Герасимов сделал интересную реконструкцию Ивана Грозного.

Потом, конечно, останки снова были захоронены. Вот интересный слайд, вглядитесь внимательно: на переднем плане – профильная реконструкция Ивана Грозного, реконструкции Герасимова, а сзади – профиль Софьи Палеолог, его бабушки, реконструкции Никитина. И видны греческие корни Ивана. Вот такой сюжет из Московского Кремля.

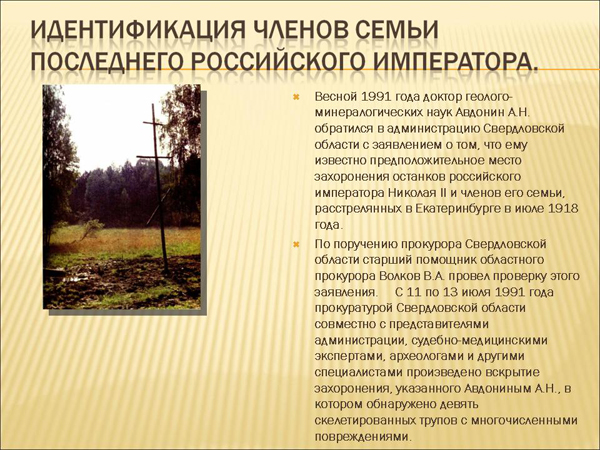

Четвертый сюжет связан с идентификацией семьи последнего императора России. Я принял участие в Правительственной комиссии по исследованию останков. Весной 1991 года доктор геолого-минералогических наук Александр Николаевич Авдонин обратился в Свердловскую прокуратуру с заявлением, что он знает место захоронения императорской семьи.

Этим же летом была проведена эксгумация. На верхней фотографии, где стоит крест, как раз то место, та шахта, где была проведена эксгумация. Это как раз фотография того самого времени.

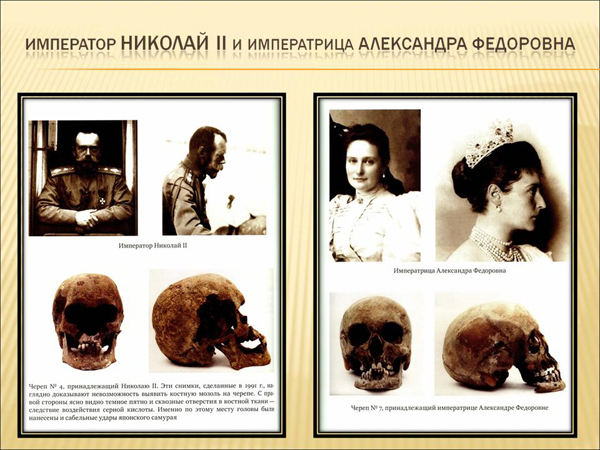

Было сделано много криминологических анализов, проведено совмещение черепа с портретом. Сохранились стоматологические карты самого Николая и членов его семьи, у Романовых были большие проблемы с зубами. Все пломбы и с золотыми, и серебряными амальгамами были обнаружены нами там, где указано в картах. Кроме того, определялся прижизненный рост – Николай II был около 164 см роста, императрица на 4 см выше.

Вот сюжет, который потом помог с генетикой – нашли рубаху Николая с засохшей кровью в хранилище Эрмитажа. Он, еще будучи принцем, ездил в Японию и там его рубанули по голове. Рана была скользящая, но на черепе осталась костная мозоль, она сохранилась у Николая на всю жизнь. С этой рубахи брали ДНК и сравнивали с ДНК Николая. Генетический анализ делали несколько лабораторий, включая лабораторию Пентагона в США, и подтвердили, что это – останки Николая.

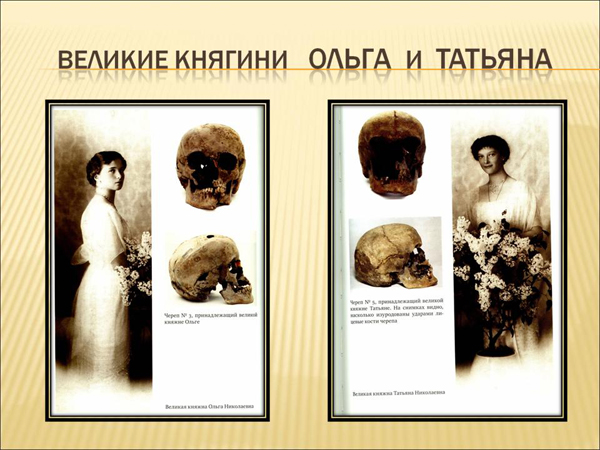

В шахте также была его супруга Александра Федоровна, и трое дочерей: великие княгини Ольга, Татьяна и Анастасия и ближайшая прислуга. Было обнаружено всего девять трупов. Шахта была небольшая, с породой внизу, и, когда их побросали убитых, их залили серной кислотой. На Урале делают валенки и на фабриках используют серную кислоту, достать ее было несложно.

Через тех людей, которые лежали сверху, кислота прошла, остались даже жировые конгломераты на костях. Ау тех, что лежали снизу, кости полностью съедены, там кислота стояла. Вот врач Боткин лежал сверху, его останки хорошо сохранились. А повар Харитонов лежал в самом низу, его кости практически съедены кислотой. Также были обнаружены останки служанки Демидовой и камергера или телохранителя Николая по фамилии Трупп.

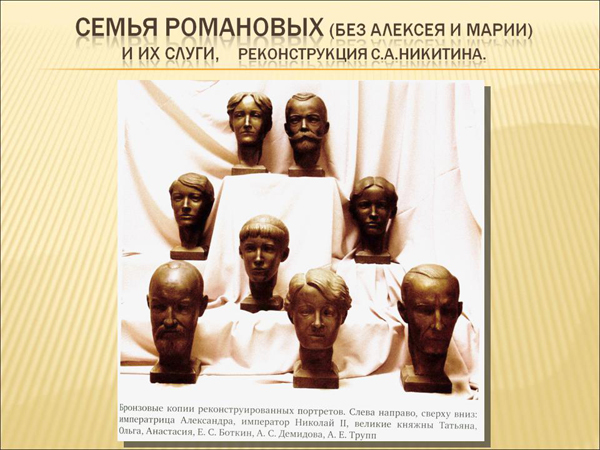

Не было обнаружено останков Алексея и великой княжны Марии, самых младших детей. Все документы по работе комиссии были опубликованы в работе 1998 года «Покаяние», и опубликованы документы прокуратуры 1920 года. И там написано, что, после того, как их всех расстреляли, их хотели сжечь на костре. И самых младших – Марию и Алексея – сжечь успели, остальных, по-видимому, не успевали, поэтому побросали в шахту и залили кислотой. Это – реконструкции лиц по черепам восьми тел: Николая, Александры, Ольги, Татьяны и Анастасии, Боткина, Демидовой и Труппа, повара Харитонова было нечего реконструировать, останки были полностью «прогоревшими» от кислоты.

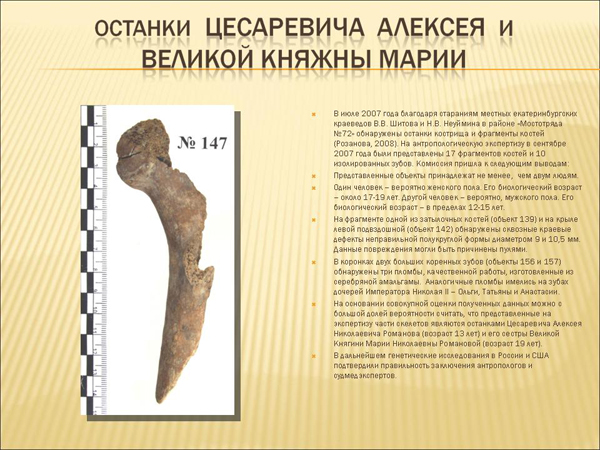

В 2007 году недалеко от этой шахты поисковая команда обнаружила большое кострище с фрагментами человеческих костей и гильзами от пуль револьверов, которыми их расстреливали, видимо. Привезли нам эти фрагменты в Москву летом 2007 года, я помню, что несколько дней ночевал в судмедэкспертном бюро, мы с этими фрагментами долго мучились, пока не определили их как фрагменты, принадлежащие двум особям – девушке лет 19-20 и молодому человеку лет 12-14.

Вот фрагменты тазовых костей: подростка и женщины, предположительно Марии и Алексея.

Это – фрагменты затылочных костей, здесь виден след от пулевого ранения. Вот зубы подростка, здесь в двух местах обнаружены пломбы тонкой работы с серебряной амальгамой. Трудно себе представить, как можно просто так в лесу найти такие пломбы. А у Романовых на тот момент были немецкие стоматологи с самым современным оборудованием и методикой.

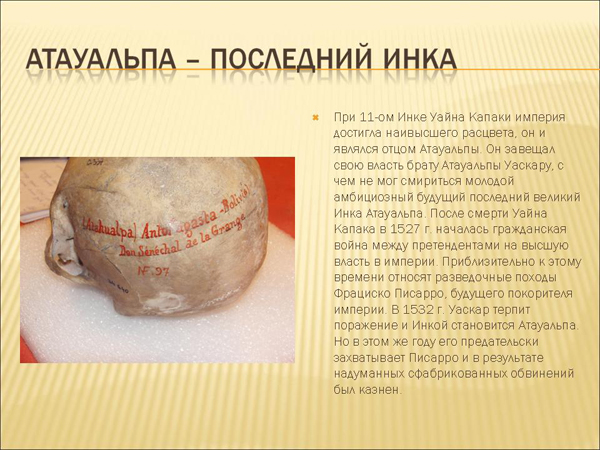

Хочу коротко еще рассказать двух сюжетах. Это моя небольшая работа в Музее человека в городе Париже. Мне сказал сотрудник (Филипп Менесье): «У нас есть такой интересный череп, на котором написано Атауальпа». Вот фотография черепа, где написано «Atahuallpa Antafogasto Bolivia», и передал его в музей некто Сенешаль де ля Гранде. Атуальпа – последний инка! Череп появился в музее в середине XIX века.

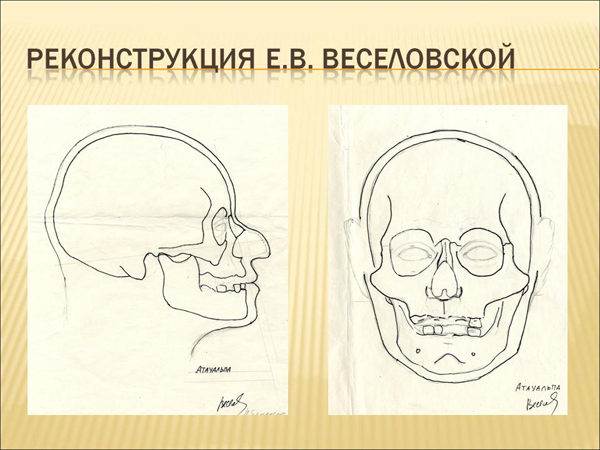

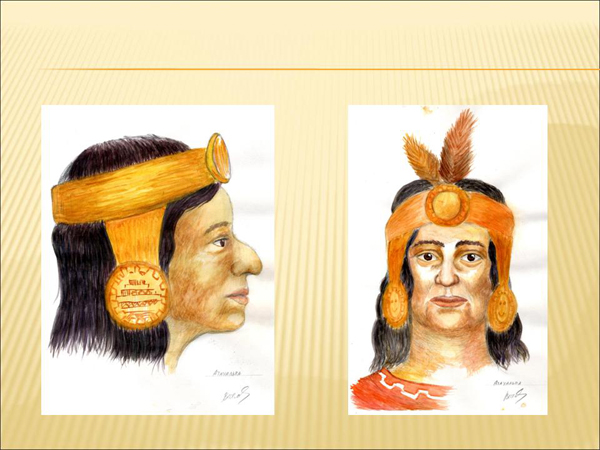

Мы не можем точно сказать, соответствует ли написанное на черепе истине, но, проведя несложные математические подсчеты, мы определили, что это – череп андийского индейца, то есть, индейца, жившего когда-то в Андах, Южная Америка. Атуальпа это или нет, мы не знаем, но мы попытались сделать реконструкцию его лица – вот это прорисовка по черепу, очень интересный нос получился, а это – графическое карандашное изображение его лица.

Причем возраст, определяемый по черепу, и время жизни Атуальпы совпадают, мы знаем даты его рождения и смерти. Был он последним инкой недолго, сражался после смерти своего отца со старшим братом за престол и, победив брата, в этот же год попал в руки к Писарро, к конкистадорам, и был казнен.

Мы решили не обойти этот факт вниманием и изобразить его художественно. Мы редко это делаем, поскольку это не научно. Вот примерно так выглядел «последний инка» Атуальпа, если это действительно он. К сожалению, никаких его прижизненных изображений не существует.

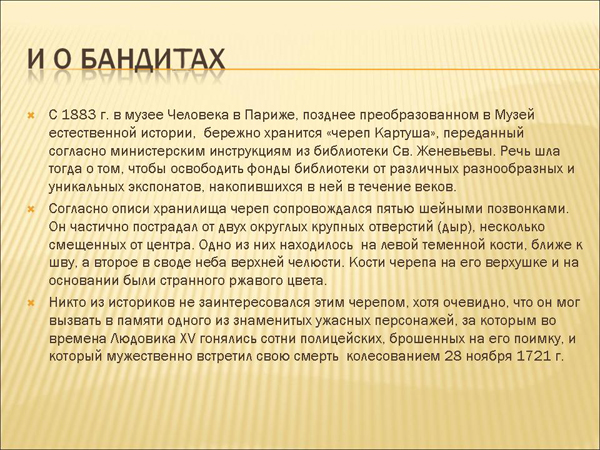

И еще один момент, тоже связанный с Музеем человека – там хранятся черепа не только исторических персоналий, но и черепа бандитов. В 1883 году в Музей человека был передан череп вместе с позвонками из библиотеки святой Женевьевы – череп хранился в библиотеке, представляете? Было сказано, что он принадлежит человеку по имени Картуш. А это – известный пират, бандит конца XVII – начала XVIII века, никто из историков этим черепом не интересовался. На нем сверху была дырка, которая имела такой железистый ободок. То есть, череп был наколот на какой-то железный кол и, видимо, долго висел на этом колу.

Картуш был, в конце концов, пойман и колесован или четвертован в 1721 году. Почему я заинтересовался – для меня Картуш – романтический герой. Ему был посвящен роман, по-моему, Сабатини под названием «Скарамуш». Скарамуш – это Картуш. И даже есть художественный фильм, в котором его играет не кто иной, как Бельмондо. Поэтому для меня он был романтический пират.

Мы попросили французов найти нам какое-то его изображение. Они нашли – в три четверти. Но мы такой реконструкции, в три четверти, никогда раньше не делали: либо в профиль, либо – в анфас. Мы попытались сделать все-таки в три четверти. Вот череп этого Картуша, и вот сделанная в три четверти реконструкция. И мы сравнили эту реконструкцию с изображением.

Если присмотреться – это один человек. Нос длинный, с горбинкой, кончик носа нависает, верхний край орбиты похож, выступание подбородка. Собственно, мы таким образом еще раз подтвердили, что перед нами – череп «романтического пирата». Пожалуй, это всё. Безо всяких выводов. Благодарю за внимание.

Обсуждение лекции

Борис Долгин: Спасибо! А что сейчас находится в процессе, каких реконструкций ожидать?

С.В.Васильев: Хороший вопрос. Вообще, я хотел этим закончить, а то у меня шесть сюжетов получилось, а я люблю нечетное число. Вы назвали сегодня наш Институт – этнологии и антропологии, добавлю, что он еще имени Николая Николаевича Миклухо-Маклая.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай – очень интересный человек. Он родился в небольшом селе Новгородской губернии 1846 году, в обычной казацкой семье Миклухо. «Маклай» – эту приставку он потом сам себе «прилепил», есть масса гипотез на этот счет. Получил он образование в Германии, занимался исследованием народов Океании, Юго-Восточной Азии и даже на острове Папуа-Новая Гвинея есть «Берег Маклая». Умер он в 1887 в 41 год.

Поскольку у Николая Николаевича было немецкое образование, свои статьи он писал на немецком, на русском писал мало. Учителем его был Рудольф Вирхов, известный немецкий антрополог. Приехав из одной из своих экспедиций Миклухо-Маклай очень плохо выглядел: у него выпали практически все зубы, и появились какие-то опухоли на лице – он оставил завещание. Спустя некоторое время его похоронили в Санкт-Петербурге. Уже в 1938 году, в советское время, была произведена эксгумация, и согласно завещанию, череп был помещен в Санкт-Петербургскую Кунсткамеру.

Известно, что есть некоторые портретные изображения Миклухо-Маклая, есть литографные, но не очень четкие. В 1962 году группой Дмитрия Герасимовича Рохлина было проведено исследование, и определено, что у Николая Николаевича был рак верхней челюсти. У него практически не было верхних зубов, огромные каверны в нёбе, и умер он именно от рака. В этом году, буквально в январе – к чему я все это рассказываю – мне пришлось ехать в Кунсткамеру. Там нам дали на время череп Миклухо-Маклая, и мы будем делать реконструкцию его лица. Это будет, с одной стороны, уточнение его портретных изображений, с другой – и проверка метода. Так что сейчас мы работаем над Миклухо-Маклаем.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете, как специалист, сколько известно в мире реконструкций сейчас – наших и иностранных?

С.В.Васильев: Довольно много. Могу сказать, что за время существования лаборатории пластической реконструкции в стенах нашего института, а создана она была в 1950 году М.М. Герасимовым, сделано около четырехсот с лишним реконструкций. В мире же их было сделано не так много. Дело в том, что наши реконструкции делаются все «вручную», что называется «hand-made». После того, как появились методики компьютерной реконструкции, появилось довольно много компьютерных реконструкций. Ручных не так много, где-то около тысячи, я думаю, будет во всем мире. А компьютерные я вам даже не посчитаю, это все быстро делается.

Вопрос: Скажите, а этот метод, о котором вы говорили, вы его проверяли на каких-то недавно умерших людях?

С.В.Васильев: Этот метод не то, что проверялся, он был создан на недавно умерших людях. Он создан был на трупах и, естественно, не один раз и Герасимовым и его учениками проверялся. Метод очень серьезный и хорошо используется сейчас в криминалистике.

Ведущий: Позволю себе уточнить вопрос: понятно, что после создания метода произошла довольно сильная компьютеризация в мире. Если переход к таким прямым математическим моделям – понятно, что руками хорошо, а компьютером – лучше, вы упоминали какие-то вещи, с этим связанные? МРТ и так далее – да, но ведь, наверное, можно попробовать это оцифровывать целиком?

С.В.Васильев: Не надо пробовать, это уже сделано. Компьютерных программ, которые делают реконструкции, много. Единственное, что могу сказать, лучше ручная работа, чем компьютерная: все-таки, череп – это особая структура, которая практически неповторима. Каждый череп имеет свои нюансы в строении, которые компьютер полностью уловить не может. А глаз и рука человека – может. Начиная с простых вещей – что наше лицо практически у всех ассиметрично, и это уже проблема.

Борис Долгин: Но это – задаваемые характеристики.

С.В.Васильев: Да, это задаваемые вещи, но мы же не знаем, насколько ассиметрично в данный момент, право-лево ассиметрично и т.д. Там много нюансов, которые связаны с определенными особенностями лица и костной основой лица. Компьютерные реконструкции делаются для упрощения процесса, как раз в основном в криминалистике. Хотя в нашу лабораторию пластической реконструкции до сих пор обращается прокуратура Московской области, и они предпочитают «ручную работу».

Вопрос: Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то состыковка с идеями Ламбразо? И второй вопрос, немного непростой: я знаю, что в генетике одно время, не так давно, был рассвет так называемой «количественной генетики», когда меряется большое количество параметров любого организма и потом, с помощью процедур кластеризации формально в компьютере можно извлекать довольно много информации, что делал, в частности, Животовский. Я знаю, что антропологи сейчас применяют этот метод, измерения применяют, а что потом делается с базами? Мне этого никто сказать не мог.

С.В.Васильев: Чудно, я от вас первый раз слышу такое. У нас всё как раз наоборот. Это генетики стали использовать наши методы. Как раз, статистика впервые была использована в антропологии. Первичные данные никуда не пропадают, мы давно уже пользуемся многомерной статистикой, методом главных компонент, каноническим анализом, уже давно даже ушли от кластеризации как от устаревшей вещи. Решается много разных задач, делается много измерений, есть краниометрия, остеометрия, все это обязательно идет в анализ. Ни одна статья по краниологии без статистического анализа не выходит.

Другой вопрос – что не надо обожествлять статистику, потому что статистика что-то вроде «как захотите, так она вам и сделает». Задайте модель, и вам дадут такой статистический метод, который будет эту модель обслуживать. К статистике надо относиться очень-очень осторожно, потому что часто, получая какие-то статистические картинки, графики, точки в трехмерном, двухмерном поле, мы все-таки должны не просто смотреть на эти графики, а давать им некую биологическую или историческую интерпретацию.

Здесь уже вопрос сложный – они расположились так потому, что некие биологические характеристики их так разделили-соединили, или же это все-таки – погрешности метода? Статистика их так положила, если мы уберем какой-то признак, они лягут по-другому, тут тоже увлекаться не надо.

Я – сторонник «серединки», морфологию тоже надо смотреть и статистикой тоже надо заниматься. Это новомодные методы, но в антропологии они уже давно, на самом деле, я не знаю, откуда у вас такие сведения, что мы их не используем. Другое дело, что у генетиков, конечно, математика намного сложнее, их база данных намного больше – генов-то больше, чем они используют. И там серьезные машины работают.

Недавно, в декабре, я был в лаборатории Геогенетики в Копенгагене – там десяток серьезных машин круглосуточно считают данные по ДНК, чтобы получить 4% ДНК от костяка из Маркиной Горы. Это стоянка Костенки XIV – наш воронежский верхне-палеолитический сапиенс.

Вопрос: Скажите, а у людей разной национальности череп отличается? А объем мышц лица отличается? Это я к тому, что, если вы не знаете современных представителей какой-то народности, можно восстанавливать по костям их мышцы? Лица?

С.В.Васильев: Вопрос понятен. Первое, что могу сразу категорично сказать: по внешности национальность антропологи никогда не определяли, не определяют и определять не будут. Это невозможно. Это приводит к плохим сюжетам в нашей истории, и мы такие примеры знаем. Например, когда в 30-е годы в Германии появилась так называемая «расовая гигиена», не буду в историю углубляться.

Мы определяем только расовый тип. Дело в том, что тот или иной народ имеет свой антропологический состав. Вот пример: мы тут сидим, смотрим на японцев, и нам японцы кажутся все на одно лицо. Мы не можем уловить различия, если мы их часто не видим, этих японцев.

На самом деле, японцы имеют очень сложное происхождение. Южные и северные японцы даже относятся к разным малым расам, то есть, это очень далекие друг от друга группы людей по своим антропологическим характеристикам, но при этом они являются одним этносом – японцами.

Среди русских, например, в 60-е годы выделяли девять антропологических типов. Виктор Валерианович Бунак выделял. Русские Архангельска, например, не похожи на русских Рязани, а русские Рязани не похожи на русских Ставрополья. То есть, мы говорим о физических характеристиках, а не о национальности. О национальности никогда говорить не можем.

Вопрос (продолжение): Интересно, что у тех же китайцев или европейцев или монголоидов объем лицевых мышц в разных местах разный?

С.В.Васильев: Понял, о лицевых мышцах. Лицевые мышцы – все, что о лицевых мышцах можно сказать, это то, что это musсulus masseter, жевательная мышца, которая двигает нижней челюстью. Потому что все остальные мышцы практически к костям не присоединяются. Мимические мышцы не присоединены к костям, как мы можем оценить, например, круговую мышцу рта, если она не прицеплена к кости?

Но есть такие сюжеты в антропологии – определение физических нагрузок при помощи изучения развития рельефа того места, к которому мышца прикрепляется. Считается, что, чем лучше развит рельеф, где мышца прикрепляется к кости, значит, сильнее была мышца развита. Такое априори заданное правило. Хотя там не все так просто с этим делом. Но есть такие вещи. Не столько на лице, сколько на конечностях, мышцы конечностей, можно определить, какие мышцы были лучше развиты и от этого предполагать, какой деятельностью был занят человек.

Лучником он был или сверлил все время, какие движения делал, развиты супинаторы или пронаторы и так далее. То есть, рельеф как маркер развития мышц. Но на самом деле это вопрос очень сложный, потому что рельефно-грацильные кости или рельефно-массивные – это разные вещи, могут быть разные по величине рельефы, а мышцы будут одинаковые. Там методика еще не до конца доработана. Что же касается лица, то таких работ я не знаю. Какие мышцы у китайцев жевательные, а какие – у европейцев. Мне кажется, здесь не зависит от этнической принадлежности, а от того, как часто человек жует. Соответственно, от этого эта мышца у него и разрабатывается.

Борис Долгин: Мне кажется, может быть, в вопросе был еще один смысл: насколько при восстановлении учитывается возможное различие различных антропологических типов мышечных тканей? Вот как-то так. Представим себе, что у вас оказался некий череп, и есть две версии – откуда он вообще. Не важно, из Южной Америки или Юго-Восточной Азии. У вас задача – восстановить лицо. Нужно ли вам делать поправку на то, к какому антропологическому типу относился человек или это будет в полной мере учтено…

С.В.Васильев: Нет, нет, делается поправка. Когда мы работаем с черепом, мы уже видим, монголоид это или европеоид. Естественно, в соответствии с этим делается поправка при нанесении «мышц» лица на череп.

Борис Долгин: Еще один, может быть, с этим связанный вопрос. Вот тут уже такая связка физической антропологии и, может быть, лингвистики. Существует некоторое народное представление, что иногда по лицу человека – как развиты его мышцы, какие гримасы для него характерны – можно сказать, какой язык является для него основным или родным. Исходя из немного по-разному устроенной фонетики. Насколько вы бы с этим согласились?

С.В.Васильев: Не знаю. Я бы сказал, что вопрос не совсем научный. Да, действительно, мы почему-то своих соотечественников за границей узнаем сразу, а он еще слова не сказал. Наверное, это что-то интуитивное.

Борис Долгин: Нет, я говорю о сугубо физико-антропологическом аспекте этого: насколько может сказаться на внешности та или иная система произношения?

С.В.Васильев: Думаю, что нет, никак. Средне-европейский тип, к которому относятся русские, белорусы, поляки, немцы, голландцы, говорящие на разных языках, но при этом часто очень похожие люди. Но, с другой стороны, можно увидеть англо-говорящего чукчу, но вы ни за что не догадаетесь, что он – англо-говорящий. Потому что для вас он будет чукча.

Борис Долгин: Вы сказали, что может влиять частое или не частое (жевание). Но в речевом аппарате тоже немного по-разному устроена нагрузка? А в ситуации, когда это с детства, это может как-то деформировать мышцы?

С.В.Васильев: Хорошо, давайте, разберемся с артикуляцией. Какие мышцы участвуют в артикуляции? В артикуляции участвует круговая мышца рта, то, что мы губами (шевелим?) и язык, как, собственно, мышца. Язык мы не видим, он во рту. Щеки не так сильно связаны с речью, они больше связаны с типом телосложением человека, я бы так сказал.

Полный человек – полные щеки, худой человек – худые щечки. А круговая мышца рта не присоединяется к костям никак, развитие этой мышцы никак не скажется на внешности лица именно с точки зрения ее тренировки, так скажем. Эта часть лица, губы, например, больше генетически запрограммированная вещь, чем она развивается в результате каких-то тренировок. И зависит еще и от возраста.

С возрастом даже полные губы истончаются. Но от тренировок это не может зависеть. Это нельзя накачать, как бицепсы-трицепсы, на лице такого нет. Я не думаю, что различные языки должны как-то отражаться на лице, тем более, что это скрадывается даже расовыми различиями. В индо-европейской языковой семье у нас примерно одинаковый звуковой фонетический ряд. Ели мы возьмем каких-то вьетнамцев, у которых другой фонетический ряд и голосовые какие-то вещи, так у них и расовый тип другой.

Борис Долгин: Эта история понятна. Понятно, что не во всех языках есть межзубные звуки, не во всех языках специфически расширяется рот при каких-то гласных… Вы считаете, что – нет. Примем к сведению.

Вопрос: Можно вопрос по рутине вашей работы? Потому что по слайдам осталось неясно – сама реконструкция во что выливается – в графическую прорисовку или в скульптурную реконструкцию? И скульптуры вы тоже делаете?

С.В.Васильев: И то, и другое. Есть метод графической реконструкции, есть метод скульптурной реконструкции.

Вопрос (продолжение): То есть, в процессе работы вы определяете, чем конкретно будете пользоваться?

С.В.Васильев: Если есть возможность, и желание, и деньги, то делается скульптурная реконструкция. Скульптурная реконструкция – процесс трудоемкий и «деньгоемкий», скажем так. На череп лепится пластилин, потом надо делать отливку. Отливка делается из пластика, используются специальные материалы … Это процесс непростой. Когда спросили про количество реконструкций, я имел в виду скульптурные, которых у нас за все время существования лаборатории около 400. Скульптурные реконструкции делаются в основном для музеев – просто так зачем их делать? А для научной работы, которую вы будете публиковать в книге или в журнале, достаточно графической. Это быстрее и показательно, лицо видно. Графических реконструкций сделано неизмеримо больше, чем скульптурных.

Вопрос (продолжение): Вы как-то храните скульптурные реконструкции? Я имею в виду – в виде какого-то музея? Или они все расходятся по тем, кто заказал?

С.В.Васильев: Наши помещения скудные, и храним мы реконструкции прямо в той лаборатории, в которой их и делаем. Помещения у нас полу-подвальные, там все заставлено, но – что делать.

Вопрос (продолжение): Последнее. Скажите, тонированный это гипс?

С.В.Васильев: В начале, в XX веке отливки делались из тонированного гипса. Сейчас делаем из пластика. Вот лицо Софьи Палеолог – это реально бронза. Это музей Московского Кремля заказал. Мы себе такого позволить не можем.

Вопрос: У меня вопрос по «царской» экспертизе. Там был представлен фрагмент таза и Вы сказали, что это – таз подростка мужского пола. Скажите, какая методика использовалась в оценке фрагмента, потому что в подростковом и детском возрасте оценить пол достаточно трудно.

С.В.Васильев: Да, это реальность. Когда мы работаем с антропологическим материалом, мы вообще не используем методики определение пола у детей. Возраст определяем, пол – нет. Но в данной ситуации мы себе это позволили сделать – ситуация безвыходная, нам ничего не остается делать, как определять. Здесь как раз показана именно простая методика – угол вырезки. Вот он – если он острый или прямой, то это – мужская особь, если угол тупой, близкий к тупому, как здесь, то это – женская особь.

Здесь дело в том, что мы не знаем, как эта вырезка будет меняться с возрастом, будет меняться или нет. Но предположение такое сделали. Конечно, это методика, используемая в единичном случае, на больших сериях мы ее не используем. У детей до 16-18 лет мы пол не определяем. Ошибка очень большая. Здесь мы попытались это сделать в силу того, что скелет – очень фрагментарный, и есть большое желание понять – кто это. В данном случае я не назвал бы это недопустимым нарушением методики.

Наталия Демина: Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы реконструировать облик людей, нужно обладать художественными способностями, талантом скульптора, а иначе не стоит этим заниматься?

С.В.Васильев: Вы знаете, сколько существует лаборатория, сколько людей эту методику осваивали, разные сюжеты из истории у нас были. Появлялись ребята художественно одаренные, которые начинали делать реконструкции, и совершенно не одаренные. Я с самого начала сказал, что методика на 80% – наука, а на 20% – искусство, творчество. Сделать реконструкции, не имея художественных навыков, можно. Но лицо будет не живым, но узнаваемым, что важно.

Например, это лицо можно использовать в судмедэкспертизе, в криминалистике, для определения личности. Просто графическую реконструкцию можно нарисовать, не имея художественных навыков, и использовать для чего-то. Но, чтобы сделать реконструкция для какого-то музея, лучше обладать и художественными навыками.

Вопрос: Вы рассказали про Андрея Боголюбского, а есть ли какие-то другие примеры пересмотра реконструкций?

С.В.Васильев: Я знаю еще один пример – пересмотр реконструкции М.М.Герасимова. Судмедэксперт Звягин практически переделал реконструкцию адмирала Ушакова. Но герасимовская реконструкция мне нравится больше. Там нет особых различий, но почему-то Звягин решил сделать свою реконструкцию, не помню точно историю, почему. Но, в силу того, что портрет Боголюбского вошел во все учебники, даже в школьные, мы решили оставить то, что сделал Герасимов.

Борис Долгин: Сильно отличается?

С.В.Васильев: Не очень. Михаил Михайлович шел за черепом. Что он сделал, смотрите: он немного приподнял брови, сузил веки, раскрыл глаза. Немного пышнее борода, немного убрать со скул – и вот он получается практически европеоид.

Борис Долгин: То есть, почти просто убирается «презумпция монголоидности»?

С.В.Васильев: Да. Причем, та, которая практически не связана с черепом. А именно – его впечатления, скажем так.

Наталия Демина: Почему вы не хотите популяризировать ваше открытие [новую реконструкцию облика Андрея Боголюбского]? Мне кажется, это немного ненаучно, ведь есть так называемый «этос науки», когда ученый, получающий новые факты, которые опровергают то, что делали ученые раньше, и уверенный в своих результатах, обязан это опубликовать, этика науки заставляет это делать.

С.В.Васильев: Здесь нет такого серьезного опровержения чего-то. Это, во-первых. Во-вторых: мы много работаем, популяризовать нам некогда. А в научном журнале статья есть, в «Вестнике МГУ» серия «Антропология» (№4, 2012, С. 54-69, скачать в pdf). А популяризировать – это ваша задача.

Борис Долгин: Если вопросов пока нет, то я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Спасибо!