Мы публикуем стенограмму выступления в цикле "Публичые лекции "Полит.ру", состоявшегося 16 октября 2014 года в Тургеневской библиотеке-читальне доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ Ольга Борисовна Вайнштейн, финалист премии «Просветитель» 2014 года.

Лекция будет посвящена истории дендизма и, поскольку это предмет достаточно обширный, мы сначала попробуем разобраться, как можно определить денди и дендизм, и затем сосредоточимся на правилах «дендистского» поведения. Если мы заглянем в авторитетный словарь «Larousse» в поисках определения, то там прочтем: «Денди – человек, который демонстрирует высшую элегантность в нарядах, манерах и вкусе». Это определение носит довольно общий характер и скорее подходит к понятию «щеголь». Но щегольствò – понятие исторически достаточно растяжимое, ведь щеголи существовали и в эпоху Возрождения, и в XVII и в XVIII веке, и мне хотелось бы показать, чем дендизм как этап развития щегольской культуры именно в XIX веке отличается от предшествующих вариантов мужского щегольства.

Перед вами как раз тип щеголя XVIII века. Это макарони. Как видите, здесь подпись: «How do you like me?» – «Как я вам нравлюсь?». Явно кокетливый вопрос. Здесь налицо узнаваемые черты мужской моды XVIII века, когда мужчины увлекались высокими париками, носили бальные туфли. На данной гравюре туфли скромные, черные, а иногда бывали туфли на красных каблуках. Макарони предпочитали яркие цвета в костюме.

Макарони получили свое название, как сейчас сказали бы, от слова «макаронники», так как они были последователями итальянской моды, и оттого увлекались цветистыми тонами. В одежде они предпочитали прихотливый стиль, богатые, изысканные ткани – бархат, шелк, парчу, и часто носили вышитые жилеты, украшенными пуговицами из драгоценных камней.

Было немало карикатур на макарони – как они не могут пройти в помещение, потому что им мешает высокий парик, как они спотыкаются на своих высоких каблуках. Или, например, как сын, увлекшись модой «макарони» в Италии, возвращается в Англию, а отец не может узнать родного сына. Одним словом, макарони представлял декоративный момент в истории щегольства, и то, что потом делали денди в области стиля, было прямой противоположностью моды макарони.

Еще один культурно-исторический тип, предшествовавший денди - это щеголь эпохи Великой французской революции, и здесь вы видите глухой темно-синий фрак, но еще наличествует некоторый маньеризм во внешности. Парик, уже не высокий, с маленькой косичкой, элегантно завязанный шейный платок, и сапожки, которые украшены на отворотах кисточками. Декоративность еще присутствует, но уже в меньшей степени.

А далее появляется наш главный герой – первый и самый знаменитый денди, «красавчик Браммел» (Beau Brummel, 7 июня 1778 – 30 марта 1840). У него было прозвище «красавчик», по-французски Beau. Он был настолько знаменит в свое время, что Байрон говорил: «в XIX веке есть три знаменитых человека: это Браммел, Наполеон и я». Попробуем понять, чем же был так знаменит Браммел, что его слава среди современников не уступала Байрону и Наполеону.

Браммел был самым элегантным человеком своего времени, и его неслучайно прозвали «премьер-министром элегантности», он был основателем дендистской традиции. У него было много подражателей среди светских людей того времени. Он был фаворитом принца Уэльского, который потом стал королем Георгом IV, и, собственно, он заложил правила той великой дендистской игры, которой потом следовали все щеголи последующих веков, даже если они не называли себя денди.

Здесь я хочу сделать одну очень существенную оговорку. Чем же денди отличается от просто щеголя? Как первый момент я бы выделила то, что денди создает модель поведения. Он является лидером моды, но эта мода не сводится только к стилю одежды. Это определенная семиотика поведения, когда вся жизнь подчиняется особым правилам, и эти правила навязываются светскому обществу и становятся критерием – вхож или не вхож человек в круг избранных.

Если попробовать обобщить этот тезис, то я бы сказала, что дендистское поведение представляет собой текст культуры, который поддается интерпретации и обладает единством на разных уровнях прочтения. В этом мы попробуем разобраться – как можно установить некоторые соответствия между кодексом поведения, манерой одеваться и способом саморепрезентации.

Начнем с того, что было заявлено как тема лекции – правила поведения. О Браммеле существует много мемуаров и все, кто его знал, отмечали, что его манеры – это гордость под маской вежливости, холодность, сдержанность, отсутствие ярко выраженных эмоций, склонность к уничижительной иронии, убийственному сарказму. Известна такая история, сейчас являющаяся уже хрестоматийным анекдотом: герцог Бедфорд спросил его мнение о своем новом фраке, на что Браммел ответил «Вы думаете, это называется фраком?», после иронического выпада герцогу ничего не оставалось делать, как молча повернуться и уйти домой, вероятно, чтобы переодеться.

Кодекс дендистского поведения включал в себя три правила. Первое правило формулировалось так: ничему не удивляться – nil admirari. Если перевести точно, то получится «ничем не быть удивленным». Конечно, если подумать об исторической генеалогии, можно вспомнить стоическую сдержанность, философию стоицизма, но исторически более близкий Браммелу вариант – это традиция английского джентльменства, невозмутимость, пресловутое английское understatement, нежелание переоценивать что-либо. Это своего рода табу на проявление эмоций.

Второе правило, логически продолжая первое, гласит: «сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью». Таким образом, в пространстве невозмутимости денди резервирует за собой право на экстравагантные жесты. Есть много историй, когда реакция денди может быть абсолютно непредсказуемой. Они очень любили розыгрыши, и нередко это было весьма издевательские поступки по отношению к жертвам. Или было немало примеров достаточно жестоких саркастических «подколок» (сutting).

Можно вспомнить такую историю. Когда Браммел находился в довольно напряженных отношениях с принцем Уэльским, он оказался с ним вместе на балу и, когда принц подошел к нему, обратился не к принцу, а к стоящему рядом общему знакомому, спросив его: «Who is your fat friend?» – «Что это за толстяк ваш приятель?» Тем самым он бесцеремонно намекнул на то, что принц к тому времени уже не обладал стройностью фигуры. Увы, это стало той самой «неожиданностью», из-за которой Браммел лишился своего статуса фаворита, и в его жизни началась полоса неудач, которая закончилась достаточно трагически.

Третье правило дендистского кодекса поведения гласит: «Удаляться, как только достигнуто впечатление». Т.е., денди появляется на балу, производит там впечатление, к примеру, роняет пару остроумных реплик, а далее он исчезает. Денди никогда не может быть избыточным. Дендизм – это, скорее, острая приправа, специя к пресным блюдам. Денди никогда не будет надоедлив, никогда не будет ждать, никогда не уйдет из гостей последним. Он удаляется, как только достигнуто впечатление. Это эффектный краткий выход.

Если теперь мы попробуем подумать, что объединяет эти три правила, то можно сказать, что их объединяет своего рода закон сохранения энергии, принцип экономии выразительных средств. «Ничему не удивляться» – экономия эмоций, «сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью» – тоже подразумевает краткий энергичный жест; «Удаляться, как только достигнуто впечатление» – минимализм присутствия. Это эстетика минимализма, экономия выразительных средств.

Надо отметить, что речевое поведение денди тоже отличалось предельным минимализмом. Или можно сказать – лаконизмом. Денди, как правило, предпочитали изъясняться афоризмами: «Вы это называете фраком?». Или такой пример: однажды, когда Браммелю сделал комплимент один человек, которого, видимо, сам денди не слишком-то уважал, Браммел не принял этот комплимент и кратко заметил: «I cannot be elegant since you noticed me!» – «Раз вы меня заметили, значит, я не столь уж элегантен». Этой репликой он дал понять, что его понятие элегантности отличается от того критерия, который применялся в данном случае его собеседником.

Стоит, конечно, отметить еще и минимализм жестов, телесный минимализм. Дело в том, что многие последователи дендизма старались произвести впечатление за счет медленности. Дендизм подразумевал благородную статуарность, статичность. Настоящий денди в кругу Браммела не должен был размахивать руками, не должен был бегать, совершать размашистые экстатические движения, его поза и жесты должны были подчеркивать достоинство. Жесты денди отличались графической отточенностью, каждый жест должен был быть кратким и изящным.

Например, Браммел нередко устраивал своего рода мини-перформанс, когда открывал табакерку. Одной рукой он поддерживал табакерку, а другой – крышку, затем брал щепотку табака, и при этом рукав его сорочки должен был виднеться на ¾ дюйма, не больше и не меньше. Но, наверное, больше всего этот принцип сдержанности, о котором я говорю, был очевиден в одежде.

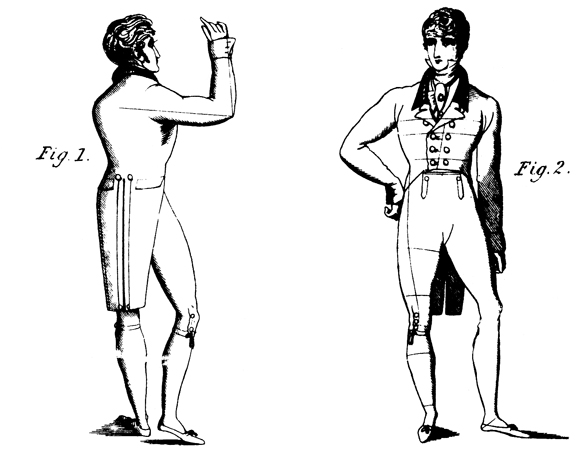

Посмотрим на первом рисунке, как проявлялся минимализм именно на уровне стиля. То, что совершил Браммел, историки костюма сейчас называют «великий мужской отказ» – «the great male renunciation». Браммел отказался от пышного цветистого стиля макарони, отказался от маньеристских причуд модников эпохи Великой французской революции. Он ввел в моду суровый мужской английский стиль.

Давайте подробнее посмотрим, в чем состоял костюм, который он ввел в моду. Во-первых, уже нет парика – ни большого, ни маленького. Это чистые волосы, аккуратно подстриженные и ненапудренные – а в XVIII веке волосы еще пудрили. Лицо гладко выбрито. Чисто выбритый подбородок, аккуратная стрижка – всё это свидетельствует об особой выхоленности, подтянутости, что называется «good grooming», когда видно, что человек ухаживает за собой, придает значение своей внешности.

Телесный канон дендизма XIX века радикально отличался от телесного канона щеголей XVIII века, потому что он опирался на безупречную гигиену. Браммел был известен не только своими фраками, но и тем, что каждое утро позволял себе принимать ванну из молока, причем злые языки утверждали, что после ванны лакей пускал это молоко в продажу. Гигиенический канон также подразумевал ежедневную смену белья, причем, белье отправлялось на стирку самым лучшим прачкам.

И, конечно же, безупречная чистота распространялась и на перчатки, и на обувь. Верхом неприличия считалось подать руку в несвежей перчатке. Перчатки полагалось менять несколько раз в день. Сапожки начищались так, что, по законам дендистской эстетики, в них должны были отражаться белые перчатки. И Браммел, когда давал указания своему лакею, всегда говорил ему, что надо чистить не только верх сапожек, но также и подметку.

Если теперь мы посмотрим на фрак, то мы увидим, что это фрак облегающего покроя. Фрак должен был сидеть по фигуре и именно после Браммела мужчины стали бороться за элегантность силуэта: полнота стала немодной. Конечно, про Браммела говорили, что на его фраке не было ни одной складочки. Но тут надо отметить, что у него были очень хорошие портные.

Английские портные веками культивировали искусство обработки шерстяных материй. Не надо забывать, что Англия – первая страна, где в Европе прошла промышленная революция. Текстильная промышленность там всегда была на высоте. И английские портные гениально умели формовать шерсть. Когда они работали с сукном, они обрабатывали его паром, в некоторых местах умело делали незаметные «толщинки» и таким образом добивались идеальной посадки фрака по фигуре. Нынешнее мастерство портных Сэвил Роу, безусловно, восходит к этой традиции.

Помимо хорошего материала, конечно, требовалось, чтобы фрак не стеснял движений, и для этого – надо отметить небольшую хитрость – фрак не должен был выглядеть новым. Он должен был именно сидеть по фигуре, как будто владелец уже давно его носит, и при этом быть аккуратным, но как будто чуть поношенным.

Существует история, что некоторые денди специально давали разнашивать новый фрак лакею или же – я не ручаюсь за историческую достоверность, может быть, это анекдот – денди протирали новый фрак толченым стеклом или песком, чтобы создать тонкость материи и одновременно иллюзию поношенности. Можно вспомнить по аналогии современную моду на потертые и рваные джинсы. В XIX веке, видимо, люди тоже понимали толк в таких вещах.

Если мы дальше посмотрим на облик денди, то стоит обратить внимание на тщательно завязанный шейный платок, причем платок должен был сохранять форму узла. Для этого Браммел придумал технологический секрет: крахмалить платок. Это была новинка, потому что до него в мужской моде никто не крахмалил шейные платки. Он держал это в секрете и, только когда ему пришлось бежать во Францию, для своих друзей он оставил записку, где было написано одно-единственное слово: «starch» – «крахмал». Таким образом фиксировались узлы его шейного платка.

Техника завязывания платка состояла в следующем: платок складывался по диагонали, широкий конец спускался на грудь, дальше два узких конца обвязывали, пропустив сзади, вокруг шеи и спереди получался маленький узелок из узких концов. Но вопрос заключался в том – какой узелок? Ведь в то время были популярны разные виды узлов, выпускались специальные трактаты по технике завязывания узлов.

Даже молодой Бальзак написал трактат об искусстве завязывания шейного платка. Есть знаменитая история, как Браммел отрабатывал один из своих узлов, а в этот момент к нему пришел гость. Гость обнаружил, что денди стоит перед зеркалом, а весь пол его комнаты был устлан отброшенными и смятыми шейными платками. А лакей Браммела сказал: «These, Sir, are our failures» – «Это наши неудачи». Естественно, первое, что приходит в голову из ассоциаций – писательские черновики, смятые и отброшенные в порыве досады.

Итак, шейный платок, белая сорочка, облегающие панталоны, причем, панталоны делались из кожи, а на сорочку под фрак надевался цветной жилет. Это, наверное, был единственный пункт, где позволялось проявить цветовую фантазию, выйти за рамки строгого минималистского стиля. Многие денди этим пользовались, заказывая шелковые жилеты. Оскар Уайльд отличался настоящей жилетоманией, у него была огромная коллекция жилетов, по жилету на каждый день в году.

Завершают этот ансамбль сапожки, о которых я уже говорила. Вечером фрак должен был быть черным, а в дневное время – темно-синим или темно-коричневым. Особое значение для дендистской моды имели аксессуары, и среди этих аксессуаров можно упомянуть тросточку, табакерку, монокль. Денди очень любили такие изящные мелочи, некоторые из этих мелочей были весьма изощренными. Вполне вероятно, что в ручке трости могло быть запрятано дополнительное устройство, например, монокль или флакон для духов.

Или возьмите другую картинку из светской жизни. Браммел стоит на балу и беседует с герцогиней Ратландской. И, по свидетельству одного из биографов, это был пример разящей иронии, когда денди позволил себе раскритиковать наряд довольно известной светской дамы, которая считалась законодательницей вкуса. Он приказал ей выйти из бальной залы, пятясь, чтобы не оскорблять его изысканный взгляд неуклюжим нарядом. Здесь, конечно, пример специфической дендистской холодной наглости, когда человек в лицо может сказать что-то неприятное, и при этом ни один мускул в лице у него не дрогнет.

Попробуем обобщить. Если мы говорим о внешности и особенно об одежном стиле денди, то, наверное, это можно описать одной фразой: «Заметная незаметность». Это еще одно правило – по-английски оно называется «conspicuous inconspicuouses». Ведь костюм, который ввел в моду Браммел, не должен был выделяться. Денди не должен был обращать на себя внимание. Вся элегантность состояла в том, чтобы быть замеченным только в своем кругу, среди равных, но при этом не привлекать к себе внимания непосвященных. Этим объясняется его остроумный ответ, о котором я уже упоминала – «раз вы обратили на меня внимание, значит, я не столь уж элегантен».

И если взять те усилия, которые Браммел вкладывал в свой туалет – бесконечные часы перед зеркалом, отброшенные шейные платки – да, он мог тратить время на это, но затем об этом нужно было забыть. Вести себя непринужденно, расслабиться. Истинный денди узнавался именно по деланной небрежности: он отличался свободой движений. Он мог позволить себе непринужденность, и хотя на нем был дорогой элегантно сшитый костюм, он не должен был неподвижно стоять в нем, чтобы не сделать лишнюю складочку или не помять его.

Далее вы видите иллюстрацию из портновского трактата того времени – как снимали мерки. Видите, учитывается, например, длина в сгибе рукава. Существовали даже особые мерки, чтобы кроить перчатки так, чтобы они сидели по руке. Потому что дополнительный закон дендистской элегантности состоял в том, что на общем фоне «заметной незаметности» должна была выделяться одна знаковая деталь, будь то элегантно завязанный шейный платок или трость или изысканный перстень с печаткой.

Если мы вспомним второе правило дендистского поведения – «Сохраняя бесстрастие, поражай неожиданностью», то здесь можно отметить семантический эквивалент, но уже на другом уровне: как по контрасту с бесстрастием допускается неожиданный жест, так и на общем фоне минимализма может выступать одна знаковая деталь. Это маленькое сообщение, mеssage для посвященных, что называется «Je ne sais quoi» – «не знаю, что». Пустячок, взгляд, манера, по которым узнавались люди, причастные к дендистскому кругу.

Знаковой деталью могли быть перчатки. Я говорила о том, что перчатки должны быть чистыми, но они должны были быть еще и элегантными. Известно, что перчатки заказывались у нескольких портных, поскольку существовало разделение труда. Один портной шил ладонь, второй – четыре пальца, третий портной специализировался на большом пальце руки. Эти трое портных должны были объединить свои усилия, чтобы сделать хорошие перчатки.

Здесь мы видим денди при полном параде. Я хочу обратить ваше внимание на то, что этот денди стоит в позе классической статуи. Эта поза, когда вес тела переносится на одну ногу, а другая нога слегка отставлена назад: в античной скульптуре это называется «хиазм». Напомню, что эстетика минимализма в мужском костюме начала XIX века шла на фоне культуры неоклассицизма.

Если дальше продолжать поиск аналогий, то, безусловно, можно вспомнить белые неоклассические женские туники того же времени, и неоклассицизм в архитектуре. Принцип минимализма заключается в том, что господствует приоритет четкого контура и конструкции над декоративностью, над орнаментальными излишествами. Главное для впечатления – это базовая конструкция.

Это очень современный принцип, который определил не только историю мужского костюма на протяжении всех последующих веков, но и лежит в основе многих позднейших направлений современного искусства. Вспомним черно-белую фотографию, конструктивистскую архитектуру, все проявления минимализма в искусстве. Но минимализм для начала XIX века был абсолютно революционным. Этот минимализм, безусловно, предвосхищал последующую эпоху готового платья, когда в конце 30-40 годах XIX века начали появляться большие универсальные магазины. Костюм, который в эпоху Браммела шился на заказ, стал предметом массового производства.

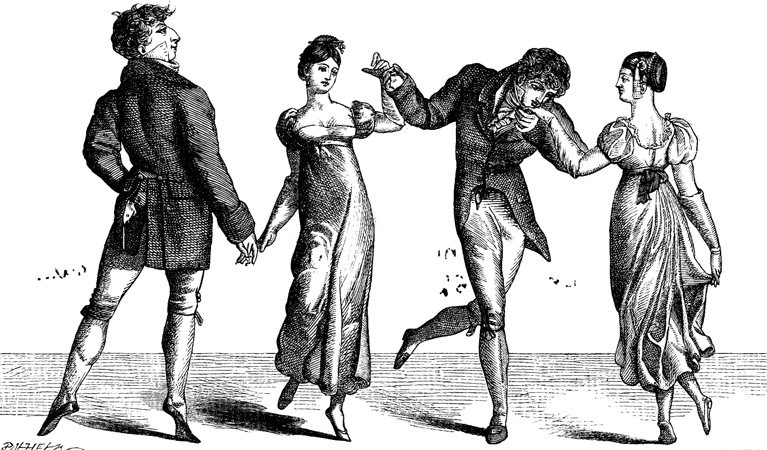

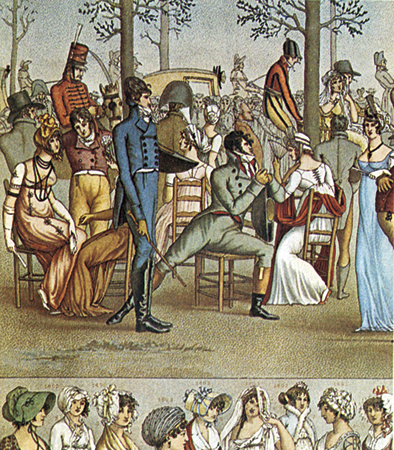

В викторианскую эпоху появились темные костюмы, которые стали униформой клерков. Постепенно те тонкие дендистские искусства, о которых я говорила – скажем, обращение с аксессуарами, избирательное воздействие «на своих» – начали потихоньку распространяться среди среднего класса, становясь приметой респектабельного буржуа. Владение хорошим стилем стало первой ступенькой «социального лифта». Для демонстрации стиля существовали определенные социальные ритуалы и пространства: к примеру, бал.

Посмотрите, какой контраст. Бал, дамы в туниках, но мужчины уже все в черном, дендистский канон восторжествовал. Вечерние парадные туалеты для мужчин стали уже исключительно темных, черных оттенков. И этот денди в синем фраке - один из немногих, он представляет меньшинство, потому что большинство уже одето в черные фраки.

Другим важным социальным ритуалом была прогулка в парке. Это пример неторопливого времяпровождения на свежем воздухе, фланирования и демонстрации элегантных поз. Но подобные ситуации быстро становятся объектом для карикатур.

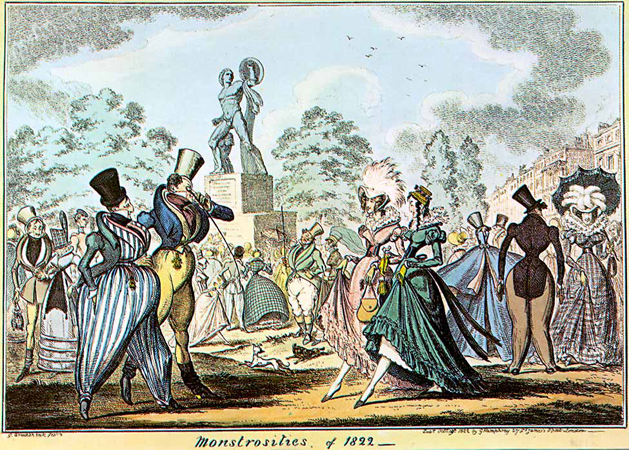

Это еще одна карикатура Крукшенка, «Чудовища 1822 года». В моде происходит «всплеск» маньеризма, идет отступление от Браммеловского минималистского канона. Посмотрите, здесь уже слишком облегающие фраки и очень интересная деталь: видно, что талия стянута корсетом, который Браммел никогда не носил. Но что делает этот денди? Видно, что он почему-то подносит к глазам трость. Я думаю, что вы уже догадались, что это трость с моноклем. Таким образом он рассматривает красавиц, которые шагают ему навстречу, оценивает детали их туалета. Для подобного оценочного взгляда и предназначен сей изящный аксессуар. Такие трости с моноклем сохранились в музеях и являются раритетом.

Посмотрите еще одну карикатуру. Эти денди собираются на бал: затягивают корсеты, повязывают шейные платки, делают себе начесы. Как видим, денди давали благодатные поводы для сатирических карикатур. Вы уже, наверное, обратили внимание, что я говорила о «браммеловском каноне». Этот канон представлял из себя целую культурную традицию, и он не был каким-то застывшим, он развивался, и последующее поколение денди ориентировалось на образ Браммела, запечатленный в литературе.

Денди стал литературным героем, и в Англии появилась особая разновидность романа - fashionable novel, где Браммел послужил прототипом очень многих героев. Можно упомянуть произведения «Тремэн» Р.Уорда, «Пелэм» Бульвера Литтона, «Вивиан Грей» Б.Дизраэли, а Томас Карлайл посвятил денди сатирический роман-памфлет «Sartor Resartus». Дальше «знамя дендизма» подхватывают французы, поскольку эти романы быстро переводились на французский язык. И следующее поколение денди – это французы середины XIX века, среди них много замечательных писателей. Это и Альфред де Виньи, и Бодлер, и Бальзак, и Теофиль Готье, и Барбе Д’Оревильи.

Здесь я хочу показать одеколон, который был специально произведен фирмой Герлен, это любимый одеколон Бальзака – «Императорская вода», сделанный изначально для Наполеона III. На флаконе Вы видете соты – герб наполеоновской семьи. Cам Бальзак любил на публике представлять себя как денди.

Полюбуйтесь на его жилет – он очень любил щеголять своими жилетами.

Посмотрите трость Бальзака. Мы видим прямую преемственность с тростью начала XIX века, потому что в ручке тоже есть некий секрет – там была откидывающаяся крышка и небольшая шкатулочка, в которой была миниатюра портрета Эвелины Ганской. Набалдашник был отделан лазуритом. Эта трость была знаковым аксессуаром Бальзака, он всегда появлялся на публике с тростью, сделав ее эмблемой своего дендистского стиля.

Далее посмотрите на портрет Робера де Монтескью, знаменитого денди эпохи декаданса. Здесь мы имеем уже несколько другой вариант дендистского стиля, потому что Робер де Монтескью предпочитал выстраивать свой ансамбль в гамме серых оттенков. В его костюме могло сочетаться 10-12 оттенков серого цвета, и на этом фоне должен был быть какой-нибудь один яркий штрих. Таким штрихом является синий набалдашник трости, своего рода «ответ» на лазуритовый набалдашник трости Бальзака.

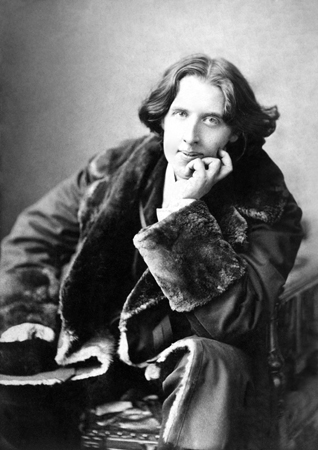

Дендизм эпохи декаданса – это совершенно особая тема, которую мы, к сожалению, можем обозреть только в стиле «галопом по Европам». Это дендизм эстетский, представленный такими именами, как граф Робер де Монтескью и Оскар Уайльд, которого Вы видите на снимке (выше).

На этом слайде Вы видите денди начала XX века. Он на скачках, обратите внимание на модный желтый жилет и бинокль.

Далее я хочу зафиксировать один важный исторический момент: конец XIX – начало XX века – это время, когда на арене недолгим проблеском мелькают российские денди. Это период, когда российская культура демонстрирует дендизм европейской закваски.

Вы, наверное, узнали знаменитый портрет молодого Феликса Юсупова с любимой собачкой, кисти Серова.

Это – Михаил Кузмин, автор портрета – Сомов. Среди многих социальных масок Кузмина имеется амплуа денди. Добавлю, что именно Кузмин написал предисловие к первому российскому изданию трактата Барбе д’Оревильи «О дендизме и Джордже Браммеле», который выходил в России в начале XX века отдельной книжечкой, а до этого печатался отдельными выпусками в журнале «Денди».

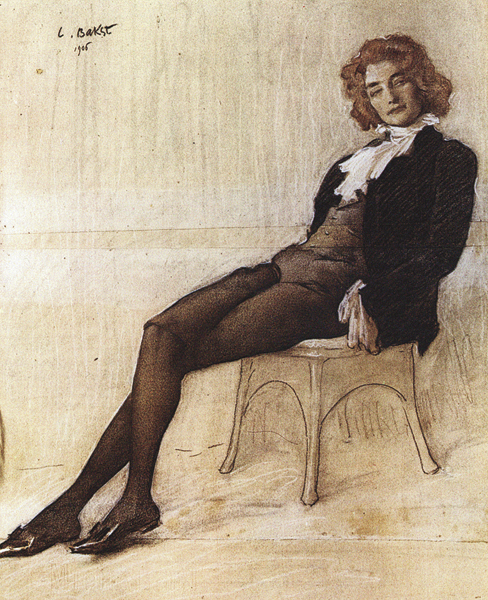

Здесь вы видите портрет Вальтера Нувеля кисти Бакста. В. Нувель принадлежал к кругу "Мира Искусства".

Это – не кто иной, как Сергей Дягилев, его изобразил Бакст, а на заднем плане сидит старенькая няня. Здесь Дягилев позирует с великолепной дендистской непринужденностью.

И я не могу не включить в эту плеяду российских денди одну известную даму: посмотрите на бакстовский портрет Зинаиды Гиппиус, где она предпочла предстать перед зрителями в роли французского щеголя XVIII века. Это, конечно, историческая аллюзия на мужской костюм XVIII века, а пышная прическа напоминает нам о завитых париках.

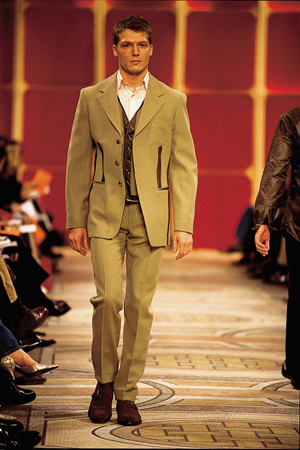

На этом слайде вы видите современный оригинальный вариант дендистского канона White Tie – модель из коллекции Джо Касели Хейфорда, одного из наиболее успешных современных английских дизайнеров, совмещающего верность традиции и авангардную эстетику.

Здесь представлены варианты костюма-тройки из коллекции Марка Пауэлла.

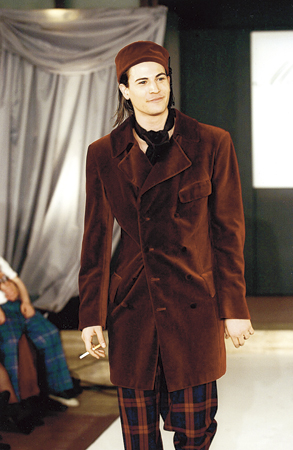

Обратите внимание на удлиненный пиджак, трансформирующийся в легкое пальто – это тоже дизайн Марка Пауэлла.

Ну и наконец, последняя картинка. Это памятник нашему герою Бо Браммелу, который стоит в центре Лондона. Он сделан по рисунку, который я показывала в начале лекции.

Как видим, Англия не забыла своих героев. Тот человек, о котором я рассказывала в начале лекции, удостоился памятника. Он стал героем книг и фильмов, хотя сейчас его, скорее, знают по фильмам. Но это уже другая история.

Борис Долгин: Всегда есть некая двойственность в социальных науках, когда мы имеем дело со словом, которое употребляется объектом исследования, живым и говорящим, и оно же употребляется исследователем, когда оно присутствует в их языке и в мета-языке. Когда мы говорим о денди как о слове мета-языка, как о вашем слове, что бы вы выделили как некоторый инвариант этого самого денди? Почему я об этом спрашиваю – на протяжении рассказа, с одной стороны, говорилось о каноне Браммеловском…

Ольга Вайнштейн: Почему я говорила о дендизме в разных смыслах?

Борис Долгин: Да, совершенно верно. Если вначале оно обозначала некоторую строгость, минимализм красок, при максимальном эффекте, то затем оно вполне допускало, как и до появления денди, некоторую пестроту и вычурность, затем снова минимализм и т.д. Но это кажется вполне закономерной естественной сменой строгости и вычурности.

Вообще, как кажется, на протяжении последних веков присутствие дальнейшей «массовизации», появления в качестве элитного вновь противоположного тому, что есть массовое. Есть ли смысл называть дендизмом и то, и другое, или вычленить какой-то общий, единый принцип, но не включать в этот инвариант конкретный параметр, который меняется, как с этим быть?

Ольга Вайнштейн: Спасибо за вопрос, он касается самой сути. Я сразу отвечу, что для меня дендизм имеет хронологическое ограничение, я имею в виду хронологические рамки большого XIX века, которые включают в себя конец XVIII и начало XX веков. Это время, на протяжении которого, я считаю, существовал историко-культурный тип денди. Это был именно историко-культурный тип, точно так же, как существовал тип фланера или тип мушкетера.

Далее этот историко-культурный тип, безусловно, развивался на протяжении XIX века, и я выделяю несколько периодов развития дендизма. Но самой квинтэссенцией дендизма для меня является «браммеловский дендизм», который представляет собой, на мой взгляд, законченную знаковую систему. Определяющим для этой системы является эстетика минимализма, которая работает через сквозные соответствия на разных уровнях, как я пыталась показать в своей лекции, объединяя костюм, телесность и стиль поведения. Для меня это признак «большого стиля», который обладает убедительностью и универсальностью.

Поскольку меня часто спрашивали «Что такое денди?» и просили дать определение, я была вынуждена выработать достаточно емкое определение. Оно не претендует на какую-то формальную изощренность и касается «классического дендизма» начала XIX века:

«Денди – это лидер моды первой трети XIX века, который, благодаря владению минималистским стилем и особыми правилами культурного поведения, новыми телесными техниками, умеет сделать свой вкус законом для светского большинства».

Для развернутого толкования дальше уже надо говорить о кодексе дендистского поведения, о дендистской харизме и т.д.

Теперь к вопросу о том, является ли термин «денди» самоназванием? И ответ будет таков: в начале XIX века сами «денди» так себя не называли. Браммел не называл себя «денди». Но его современники, скажем, Байрон, использовали этот термин. Он мелькает в его дневниках примерно с 1811-1812 года. И дальше, уже в 1810-е годы слово «денди» начинает уже активно циркулировать в светской среде.

Этот термин используется в сатирических гравюрах Крукшенка и далее переходит к французам середины XIX века, как один из концептов английской культуры. Французы заимствуют термин «денди», не используя для обозначения этого варианта щегольства уже существующий французский термин «lion». Дальше, если говорить уже про XX век, то тут, я считаю, слово «денди» теряет свое строго терминологическое значение.

Когда завершается «большой XIX век», в терминологическом смысле мы о дендизме говорить не можем. Потому что уже нет дендизма как четкой культурной системы. Есть модники, есть люди, которые подхватывают или отдельные аспекты дендистского поведения или дендистский стиль, но это уже совершенно другие культурные «игры», в другой исторической обстановке. В ХХ веке слово «денди» чаще всего используется в усеченном смысле: «модник» или приближается по значению к английскому слову «cool».

Вопрос из зала. Не связано ли исчезновение дендизма с тем, что исчезла сама среда для демонстрации его идей, демонстрации такого типа поведения?

Ольга Вайнштейн: Вы правы. Дендизм тесно связан с историческим подтекстом, т.е. с развитием урбанизма, с развитием городской повседневной среды, где, собственно, денди и могут предъявить себя. Именно в городском пространстве XIX века зарождаются такие техники поведения, как дендистское фланирование или обмен взглядами на прогулке. Дендизм, конечно, очень связан с механизмами модернизации европейского общества XIX века, с развитием культуры потребления, больших магазинов, с технологиями производства готовой одежды.

Кроме того, очень важны социальные перемены, которые происходят на протяжении XIX века, когда на арену выходит средний класс, и этот средний класс хочет усвоить техники аристократического поведения. И как раз денди оказываются, как это ни парадоксально, учителями манер для среднего класса. Если вы посмотрите романы Бальзака, Стендаля, то вы увидите, что для всех этих героев-парвеню XIX века залог продвижения «наверх» – это владение хорошими манерами и искусство одеваться. Искусство производить правильное впечатление.

Вопрос из зала: Что изменилось сейчас? Ну, естественно – все. Каков социальный потрет денди? Есть что-то общее, какой-то рантье…

Ольга Вайнштейн: Вы имеете в виду – сейчас? Или в XIX веке?

Вопрос из зала: Меня интересует и то и другое. Какой он был, что изменилось и почему такой тип можно считать утраченным?

Ольга Вайнштейн: Это, конечно, предмет для еще одной большой лекции! Об этом можно говорить очень долго. Например, возьмем такой параметр, как «заметная незаметность». Денди скрывают свою элегантность, но нынешняя культура – обозначим ее «культура пост-модерна» – нацелена на самодемонстрацию. Это ставка на «заметность», а не на «заметную незаметность».

Сейчас если человек совершает определенные усилия, то они, как правило, предъявляются миру в очень форсированной форме. На этом, собственно, стоит современное искусство. Я об этом не говорила, но это очень важно – утрачено умение «деланной небрежности» - то, что итальянцы называют «la Sprezzatura», когда работа маскируется под видом легкости.

Можно очень долго перечислять, но главное, что мы, действительно, живем совершенно в другое время, и тот образ жизни, который культивировали денди, сейчас очень дефицитен. Мы пытаемся вновь почувствовать культуру медленного неторопливого одевания, может быть, телесной медитации, сосредоточенности. Не случайно сейчас так популярны практики «slow living»: люди пытаются отучиться от спешки, от такого образа жизни, когда мы все время следим за е-mail, за sms-сообщениями, рассеивая внимание.

Наталия Демина: Скажите, как вы заинтересовались дендизмом, как вы решили написать книгу? И еще: обычно женская мода как-то параллельно следует за мужской. Что женщины привнесли в дендизм? Что мужчины-денди требовали от женской одежды, были ли какие-то специальные требования?

Ольга Вайнштейн: Я начала заниматься дендизмом, поскольку изначально я специалист по английской литературе, и я читала очень много текстов XIX века, где фигурировали денди. Когда я в свое время я читала курс лекций в РГГУ по культуре романтизма, первую лекцию я всегда начинала с описания внешности людей эпохи романтизма и таким образом, в моем научном кругозоре естественно появился тип денди.

И, поскольку уже тогда я начинала параллельно с историей литературы заниматься историей костюма, оказалось, что дендизм – удобный сюжет, где сходятся линии моих исследований.

Теперь вторая часть вопроса. Что касается женского костюма, то женский вариант браммелевского минимализма – это неоклассические женские туники. Они шились из муслина, тонкая ткань подчеркивала силуэт. Дополнительно для этой цели перед балом тунику иногда смачивали. Известны истории, когда после этого девушки простужались и умирали.

Если посмотреть, что еще помимо этого исторического отрезка можно выделить как коррелят дендистской моды, то я думаю, что в качестве аналога можно с уверенностью говорить о революции в женской моде, которую произвела Коко Шанель. Она облачила женщин в минималистский костюм и провозгласила, что одежда не должна стеснять движений.

То, что сделала Шанель, во многом является продолжением того «великого мужского отказа», который мы связываем с именем Браммела. И это не случайно, поскольку Шанель заимствовала многие элементы из мужского английского костюма. И, конечно, были женщины-денди, которые использовали дендистский костюм для своих артистических целей. Марлен Дитрих, например. Зинаида Гиппиус – вы видели ее портрет.

Вопрос из зала: То, что женщины начали носить брюки – это было ответом денди? Или естественное движение XX века?

Ольга Вайнштейн: Нет, я думаю, это скорее было связано с женской эмансипацией, это естественный ход развития моды, связанный еще раньше с появлением «блумеров» или «турецких панталон» в 1851 г. Они были так названы в честь Амелии Блумер, которая популяризировала их. А далее следующий вариант раздвоенной юбки мы видим ближе к концу XIX века, когда дамы впервые сели на велосипед – нужна была одежда, которая позволяла кататься на велосипеде.

Вопрос из зала: У меня практический вопрос. Женская ампирная мода выглядит совершенно неподходящей для нашего климата, например. И даже для Англии немного холодно. А вот у мужчин были какие-то возможности что-то дополнительно приспособить?

Ольга Вайнштейн: Вы имеет в виду модификации дендизма в зависимости от климата?

Вопрос из зала: Да. Что русский денди мог позволить себе надеть, чтобы не замерзнуть, не погибнуть? Не стать жертвой моды?

Ольга Вайнштейн: В Англии издавна существовала верхняя теплая накидка, знаменитый плащ «редингот» . Вполне допускалась поверх сюртука накинуть теплый плащ «гаррик». Россия, как известно, в мужской моде следовала английским образцам, в женской моде – французским. И среди российских дам было как раз, много жертв моды. Например, княгиня Екатерина Тюфякина, появившись на балу в тонкой ампирной тунике, простудилась и умерла.

Но настоящий «российский ответ» европейскому дендизму» – это меха. Теофиль Готье, который путешествовал по России, оставил интересные воспоминания, в которых отмечал, что русским щеголям приходится считаться с холодным климатом, и они шьют себе модные теплые шубы.

Вопрос из зала: Не совсем понятно, как сочетаются принципы, о которых вы говорили. «Удивлять своим поведением» и «Заметной незаметностью», эти крахмальные воротнички Браммела, например, они же выделялись каким-то образом? Или есть такая история – что однажды он вместо галстука надел букет фиалок. Это апокриф? Или, действительно, были такие вещи, и как они соотносятся с образом денди? И что, вообще, важнее – кодекс поведения, сформулированный денди, или эти нарушения, вызов общественным устоям?

Ольга Вайнштейн: Насчет истории с фиалками – я думаю, что это явно апокриф, мне такое не попадалось ни разу. Я бы не удивилась, если бы героем подобной истории был граф д’Орсе, поскольку он как раз был склонен к экстравагантному стилю, представляя собой тип «денди-бабочки». А что касается этих двух полюсов – это диалектика, здесь все закономерно. Дендистское поведение можно назвать семиотической системой, потому что в семиотике знак всегда работает через оппозицию. И здесь нам даны оппозиции: подвижность – неподвижность, минимализм – знаковая деталь, бесстрастность – экстравагантный жест. Это взаимодополняющие друг друга принципы. Одно невозможно без другого. Можно оценить бесстрастность, только если возможны какие-то эскапады. И наоборот – тоже.

Я не согласна относительно крахмального платка, потому что он не выделялся, т.к. никто не знал, что платок накрахмален, просто было видно, что у Браммела каким-то чудесным образом складки держат нужные форму. Платок отличался совершенством формы, но не привлекал внимание.

Вопрос из зала: Скажите, насколько важна одежда в образе денди? Можно ли узнать денди по голосу, не видя его? Если мы его не видим – насколько это влияет…

Ольга Вайнштейн: Одежда, конечно, важна, но речевое поведение тоже поддерживало образ. Есть свидетельства, что денди культивировали особую манеру речи. Особенно первое поколение английских денди, последователи Браммела, говорили довольно медленно, что согласуется с принципом экономии усилий, как бы растягивая слова. Они дожидались паузы, после чего следовала медленная, отчетливо произнесенная реплика.

Вопрос из зала: У меня вопрос о том, были ли денди люди XX века. Та же Марлен Дитрих или Дэвид Боуи.

Ольга Вайнштейн: Фактически, в вашем вопросе содержится ответ – да, можно увидеть отдельные черты. Эти люди использовали отдельные техники дендизма для саморепрезентации. Конечно, таких людей, которые использовали отдельные аспекты дендизма, довольно много. Например, Квентин Крисп или Стивен Кэллоуэй. Но тут я четко хотела бы еще раз сформулировать свою позицию: это не означает, что они представляют целостный тип денди.

Борис Долгин: Еще раз возвращаясь к вашей мысли: это четкий историко-культурный тип, имеющий свои рамки, свой социальный контекст, и сравнивать мы можем, но, строго говоря, употребляя дендизм как некоторую метафору, а не как строгий термин?

Ольга Вайнштейн: Да. Потому, что если говорить об отдельных аспектах стиля, например, экстравагантность или минимализм в костюме, мы можем говорить очень о многих. Взять наших старых актеров – А.Кторов, П.Массальский – они всегда отличались элегантностью. Есть академический дендизм – французские философы Ж.Лакан, Ж.Деррида всегда очень следили, как они выглядят, когда читали свои лекции. А если брать эпатажный аспект дендизма – пожалуйста, Энди Уорхол. Здесь можно строить бесконечные списки, но нельзя построить систему. Систему можно построить только на материале XIX века, и по всем уровням последовательно ее проследить, выяснить, как она работает. А в наше время мы имеем отдельные черточки, которые не складываются в систему.

Борис Долгин: А тогда вот такой вопрос: какие бы вы могли сопоставить с этой системой другие системы, столь же цельные, системные, которые можно проследить и через костюмы и через какие-то правила поведения, тоже соотнесенные с какой-нибудь конкретной эпохой?

Ольга Вайнштейн: Я думаю, тут можно брать яркие историко-культурные типы и пройтись по ним. Для примера можно взять феминисток XIX века. Первое поколение феминисток – середины XIX века, второе – последней трети XIX века, и они очень последовательно себя вели. У них была своя идеология, свой одежный код, они все время устраивали публичные акции, чтобы продемонстрировать свою систему взглядов. Феминизм, конечно, создает свой историко-культурный тип, который можно описать как систему.

Борис Долгин: Большое спасибо за лекцию!