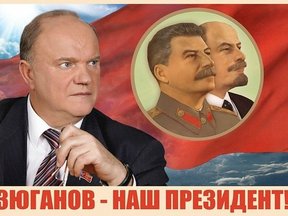

Если характеризовать российские политические партии с помощью прилагательного «самая», то Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), прежде всего, была бы достойна упоминания как «самая скучная». В самом деле, партия, стабильно присутствующая на российской политической сцене, не впечатляет ни своим идейным багажом, ни новизной лозунгов, ни яркостью политических лидеров, ни сколько-нибудь заметной активностью как в парламенте, так за его пределами. Напротив, коммунисты уныло и занудно повторяют на разные лады догмы советского официоза, партию вот уже почти два десятилетия возглавляют второразрядные бюрократы советской эпохи, а вся критика коммунистов в адрес «антинародного режима» остается на уровне заклинаний. КПРФ так и не смогла представить альтернативу властям, достаточно привлекательную с точки зрения предпочтений российских элит, да и общества в целом. Тем не менее, опросы Левада-центра регулярно демонстрируют, что уровень массовой поддержки КПРФ в последние годы остается стабильным – примерно 15-20% сторонников, и практически никто не сомневается, что эта партия сможет сохранить свою фракцию в будущем составе Государственной Думы. Но, конечно, эти показатели не сравнить с ситуацией времен ее расцвета в 1996 году, когда КПРФ и ее союзники контролировали почти половину мест в парламенте, а лидер партии Геннадий Зюганов считался основным фаворитом тогдашних президентских выборов. Что же обусловило нынешнее положение КПРФ, и чего от нее можно ожидать в будущем?

После крушения советского режима коммунисты пережили нелегкие времена. В 1991 году Борис Ельцин своими указами официально запретил деятельность коммунистической партии на территории России, а общественное мнение и пресса возлагали на коммунистов ответственность за многочисленные беды прошлого и настоящего страны. Поражение в конфликте 1992-1993 годов между президентом и Верховным Советом России (в составе которого немалую роль играла фракция «Коммунисты России») также ослабило позиции коммунистов. Неудивительно, что перед политиками, пытавшимися воссоздать партию на новой основе, остро встал вопрос о выборе политической стратегии. На первых порах осторожность принесла им немалые выгоды. В 1992 году группа во главе с Геннадием Зюгановым смогла отстоять право на существование коммунистической партии в ходе процесса в Конституционном Суде России, а в феврале 1993 года она стала ядром вновь сформированной и официально узаконенной Коммунистической партии Российской Федерации. Следуя букве закона, представители КПРФ аккуратно дистанцировались от уличных схваток осенью 1993 года. Опираясь на разветвленную сеть партийных ячеек и многочисленных местных активистов почти во всех регионах России, они смогли довольно успешно выступить на думских выборах 1993 года (11.6% голосов, 45 мест в Думе) и особенно 1995 года (22.2% голосов, 157 мест в Думе), утвердив свою монополию как главной оппозиционной партии в стране. Другие коммунистические партии и движения либо стали сателлитами КПРФ, либо оказались маргинальными. Массовое разочарование россиян в политике правительства в условиях глубокого и длительного экономического спада 1990-х годов, казалось, само открывало дорогу для того, чтобы коммунисты смогли вполне легально прийти (или, скорее, вернуться) к власти в ходе выборов.

Однако коммунисты оказались неспособны добиться победы на президентских выборах – как в силу жесткого (вплоть до угрозы государственного переворота) противодействия со стороны команды тогдашнего президента Бориса Ельцина, так и радикализма самой КПРФ, отпугивавшего значительную часть россиян. Идеологически партия, включавшая в себя различные течения, не отличалась последовательностью в выборе программных позиций, но в целом ее основной лозунг можно было бы обозначить как «Back in the USSR». Коммунисты умело использовали ностальгию немалой части россиян по «старым добрым временам» советской эпохи, но были не в состоянии предложить какой-либо иной позитивной программы. Более того, в 1990-е годы партия вынуждена была стремиться к максимальной мобилизации своих активистов и сторонников в целях сохранения своего статуса как единственной «настоящей» оппозиции (в отличие, например, от ЛДПР или «Яблока»), да и собственного организационного единства. Этой цели служили такие демонстративные акции КПРФ, как, например, денонсация Беловежских соглашений в марте 1996 года или попытка импичмента Президента России в мае 1999 года. Хотя такой подход и помогал коммунистам удерживать вокруг себя «ядро» сторонников, но он не позволял им добиться поддержки большинства избирателей, не говоря уже о новом правящем классе – политиках, бизнесменах, чиновниках: они воспринимали КПРФ лишь как партию вчерашнего дня.

Неудивительно, что в августе 1996 года лидеры КПРФ сменили стратегию и официально провозгласили тезис о «врастании во власть». Часть партийных деятелей вошли в состав правительства и в региональные администрации, а сами коммунисты в Государственной Думе довольно успешно вели торг с Кремлем по ряду вопросов политического курса, но при этом систематически отказывались от принятия любых решений, которые изменяли бы политическое статус-кво. Так было и с несостоявшейся попыткой вынесения Думой вотума недоверия кабинету Виктора Черномырдина (осень 1997), и с утверждением под давлением Кремля Сергея Кириенко на посту премьер-министра (апрель 1998), и с провалом голосования по импичменту Ельцина (май 1999), когда часть депутатов от КПРФ не проголосовала за отставку главы государства. В сходном ключе проходила и кампания КПРФ на парламентских выборах 1999 года, главной задачей которой было удержание завоеванных ранее позиций, то есть сохранение статус-кво. Вполне вероятно, что коммунисты рассчитывали на то, что на фоне затяжной череды политических и экономических кризисов в стране власть сама упадет им в руки. Однако скептически настроенные аналитики отмечали, что лидеры партии в тот период и не очень стремились к реальной борьбе за ключевые рычаги управления страной, вполне довольствуясь своим тогдашним положением.

Хотя тактически эти шаги (или, точнее, отсутствие таковых) приносили КПРФ небольшие дивиденды, стратегически они привели к поражению. После выборов 1999 года, когда коммунисты, незначительно увеличив долю поданных за них голосов (24.3%, 88 мест в Думе), лишились статуса ведущей парламентской партии, прежнее «ничегонеделание» оказалось уже невозможным. На первых порах КПРФ пыталась претендовать на роль младшего партнера правящей группы, заключив с прокремлевской фракцией «Единство» соглашение о разделе ряда думских постов и сохранив за собой пост председателя Думы. Однако потенциал КПРФ в итоге был ослаблен, а выгоды от торга оказались символическими – начиная с 2000 года, в парламенте сложилось некоммунистическое конституционное большинство, а партия власти и ее союзники располагали более чем половиной мандатов. Поскольку все значимые решения в Думе могли быть приняты без участия коммунистов, то роль КПРФ в парламенте оказалась косметической. Когда же КПРФ попробовала вернуться к активному протесту, выступив против принятия ряда правительственных законопроектов, наказание не заставило себя ждать: весной 2002 года «Единая Россия» инициировала передел постов председателей парламентских комитетов, добившись отстранения коммунистов. Некоторые из деятелей КПРФ, включая тогдашнего председателя Думы Геннадия Селезнева, выбравшие сохранение своих постов в обмен на лояльность Кремлю, были исключены из партии. Вместе с тем, уровень электоральной поддержки КПРФ после 2000 года начал снижаться как на федеральном, так и на региональном уровне. Разгром коммунистов в ходе думских выборов 2003 года стал логическим завершением этого процесса. В ходе кампании коммунисты стали главной мишенью Кремля: против КПРФ были применены разнообразные средства – от выдвижения альтернативных избирательных списков, призванных расколоть электорат партии, до негативной кампании в масс-медиа и давления на сочувствующих КПРФ губернаторов и представителей бизнеса. КПРФ же вновь следовала прежней стратегии сохранения статус-кво, оставив свои идеологические установки и организационную структуру почти неизменными. Итоги голосования (12,6% голосов и 52 мандата) окончательно лишили КПРФ роли влиятельной оппозиционной партии.

В 2000-е годы КПРФ столкнулась сразу с несколькими серьезными вызовами. Во-первых, Кремль не оставлял попыток если не избавиться от коммунистов, то вытеснить их на политическую периферию. КПРФ отбила несколько попыток организовать расколы в партии, избавившись от «несогласных» в своих рядах (так, из КПРФ был исключен бывший вице-спикер Государственной Думы Геннадий Семигин, а его сторонники смещены с партийных постов). В 2007 году при поддержке президентской администрации была создана управляемая левоцентристская партия «Справедливая Россия», призванная отобрать у КПРФ часть голосов ее сторонников. Хотя пока коммунисты больших потерь от конкурентов не понесли, риски давления со стороны Кремля для партии по-прежнему серьезны. Во-вторых, менялся и профиль партийного электората. Если в 1990-е годы типичными избирателями КПРФ выступали пожилые жители малых городов и сел с низким уровнем образования и доходов, то в 2000-е годы в поддержку коммунистов все чаще начали выступать и более молодые и образованные горожане. В то время, как лозунг «Back in the USSR» все чаще ассоциировался уже не с КПРФ, а с партией власти «Единая Россия», коммунисты не могли (да и не хотели) предложить своим избирателям ничего нового взамен. В-третьих, внутри самой партии нарастало понимание бесперспективности консервации статус-кво. Отторгая любые перемены (за которыми неизбежно мог бы встать вопрос и о смене лидерства в партии), Зюганов и его соратники по руководству КПРФ стремились сохранить свое господство в организации любой ценой. Они безжалостно расставались и с молодыми перспективными политиками, и с опытными руководителями региональных организаций, обвиняя их в отходе от партийной линии. Даже численность партийных рядов в этот период заметно сократилась. Демонстрируя политический и идеологический иммобилизм, партия словно впала в спячку в ходе долгой политической зимы. Именно тот факт, что руководство партии систематически пресекало попытки модернизации КПРФ на уровне ее организации, идеологии и методов деятельности, повлек за собой утрату политических перспектив: замкнувшаяся в рамках тесного «гетто» своих сторонников, КПРФ стала безопасным спарринг-партнером Кремля на российской электоральной арене.

Однако в условиях, когда число официально зарегистрированных в стране партий было урезано до семи, КПРФ, по сути, оказалась единственной представленной в парламенте оппозиционной силой, становясь естественным центром притяжения для политиков и избирателей, выступавших против политического режима в стране и/или проводимого правительством политического курса. Хотя это не приносило партии больших дивидендов (на думских выборах 2007 года партия получила лишь 11.6% голосов и 57 мест, а средняя доля голосов за КПРФ на региональных выборах в 2008-2011 годах составила 16.8%), но предотвращало дальнейший упадок коммунистов. Более того, на муниципальных выборах все чаще отмечались случаи, когда кандидаты, выдвинутые КПРФ, одерживали победы над кандидатами «Единой России» (на недавних выборах мэров Иркутска и Братска, Тверской городской думы), хотя некоторые из победивших кандидатов после избрания и вступали в ряды партии власти.

В преддверии голосования 4 декабря 2011 года призывы ряда общественных деятелей к избирателям голосовать за любую партию, кроме «Единой России», также объективно работают в пользу КПРФ. При этом коммунисты становятся сегодня главными бенефициариями нарастания оппозиционных настроений вовсе не благодаря собственной привлекательности в глазах избирателей, а в силу того, что все другие значимые партии либо явно, либо неявно выступают инструментами в руках Кремля, в то время как КПРФ хотя бы частично сохраняет организационную и идеологическую автономию от властей. Нынешнее положение КПРФ как «нишевой» оппозиционной партии отчасти устраивает и президентскую администрацию (поскольку не создает серьезных вызовов правительству и позволяет канализировать недовольство существующим положением дел в стране), и, тем более, самих лидеров партии, позволяя им удерживать свою монополию в суженном оппозиционном сегменте российского политического рынка.

Суммируя, можно сказать, что в 2000-е годы, в условиях становления в России электорального авторитаризма, КПРФ удалось выжить в качестве легитимной малой, хотя и не маргинальной партии за счет отказа коммунистов от стремления достичь любых политических целей, помимо сохранения своего нынешнего статуса. Но есть ли будущее у российских коммунистов - и если да, каково оно? Если электоральный авторитаризм в России останется неизменным и после 2011-2012 годов, то, пожалуй, уровень поддержки партии среди россиян останется примерно на нынешнем уровне или даже возрастет в отсутствие других конкурентов на политическом рынке. В этом случае, скорее всего, вряд ли стоит ожидать и изменений политической стратегии КПРФ – по крайней мере, до тех пор, пока не произойдет смена поколений в руководстве партии. Гораздо сложнее оценивать шансы российских коммунистов в том случае, если и когда произойдет демократизация политической системы страны. Хотя спрос со стороны избирателей на выдвигаемые коммунистами лозунги эгалитаризма и государственного регулирования экономики в России довольно высок, весьма маловероятно, что его смогут удовлетворить представители нынешней КПРФ. Скорее, можно ожидать, что российские коммунисты рискуют разделить участь своих товарищей в Украине, где коммунистическая партия хотя и присутствует на политической сцене страны, но играет второстепенные роли, пребывая в состоянии глубокой деградации. Опыт ряда стран Восточной Европы говорит о том, что бывшие правящие коммунистические партии смогли успешно вписаться в рамки посткоммунистических демократий, только если они вовремя успевали перестроить свои партии по новым правилам игры. Российские коммунисты, упустившие свои шансы в 1990-е годы и отказавшиеся от перемен в 2000-е годы, в 2010-е остаются в тупике политического развития, эксплуатируя мифы прошлого и не предлагая стране адекватной повестки дня на завтра.

Владимир Яковлевич Гельман – кандидат политических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге