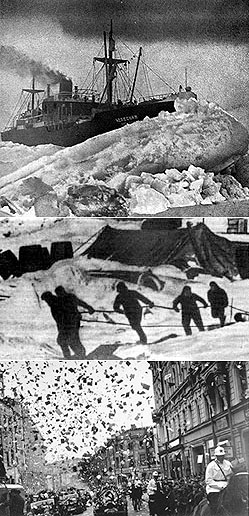

По всей стране и за рубежом славили весной 1934 г. отважных лётчиков, спасших 104 человека, которые после гибели парохода "Челюскин" остались на льдине. Гигантское облегчение испытали и сами челюскинцы, и руководство страны, и народ, следивший за ледовой эпопеей, после того, как последняя группа из шести человек и восьми собак была вывезена со льдины на материк. После этого всё последующее казалось в тот момент заведомо менее опасным и трудным, так как люди находились на твёрдой и к тому же советской земле, где им, как рапортовали в опубликованных телеграммах члены чрезвычайной тройки и правительственной комиссии по оказанию помощи челюскинцам, был по всему пути следования подготовлен приём. О том, что происходило после прибытия в Ванкарем, в те дни ещё мало кто знал.

13 апреля 1934 г. и.о. начальника экспедиции Бобров и парторг Задоров отправили в Москву радиограмму, в которой говорилось об окончании «эвакуации челюскинцев с дрейфующего льда», а председатель чрезвычайной тройки Петров и член тройки Небольсин рапортовали: «Доставкой последних шести человек спасение челюскинцев считаем выполненным. Форсируем переброску людей в Уэллен и бухту Провидения для посадки на пароход». Председатель комиссии Куйбышев и её члены направили Сталину и Молотову телеграмму-рапорт, завершавшуюся словами: «Лагеря челюскинцев в Ледовитом океане больше не существует. Операция по спасению челюскинцев закончена».

Челюскинцы и лётчики были поздравлены правительственной телеграммой и представлены к наградам. Таким образом, на нескольких уровнях, в том числе и на самом высоком, была подведена символическая черта под героической частью эпопеи, после которой всё остальное было уже как бы техническими мелочами. Лётчик Пивенштейн, участвовавший в переброске челюскинцев из Ванкарема в Уэллен и в бухту Провидения, писал о настроениях пилотов: «Со льдины перевезли, "героическая часть" окончилась, остаётся черновая работа...» [1].

В маленьком посёлке Ванкарем, где садились самолёты, условий для сколько-нибудь длительного проживания большого числа людей не было. Поэтому прибывавших как можно скорее отправляли дальше, в посёлок Уэллен, а потом в бухты Лаврентия и Провидения, куда мог подойти пароход из Владивостока. Половину бывших обитателей лагеря Шмидта (прежде всего женщин, детей и больных) туда доставили самолётами, но другая половина – 53 человека – проделали путь длиной более 500 км. до Уэллена, а некоторые и дальше, до бухты Лаврентия, пешком, малыми партиями, по прибрежному льду и по зимней тундре, в сопровождении собачьих упряжек, транспортировавших в основном вещи.

По воспоминаниям участников событий, опубликованным по свежим следам, переходы эти сопровождались трудностями, порой вполне сравнимыми с теми, мысль о которых двумя месяцами раньше заставила О.Ю.Шмидта и других руководителей экспедиции отказаться от идеи пешего похода на берег от места гибели "Челюскина". Неоднократно приходилось то карабкаться на четвереньках на крутой берег, то идти по неровному льду, проваливаясь в трещины и глубокий снег; еды было недостаточно; несколько раз чукчи-каюры сбивались с дороги; в пути идущих неоднократно застигала пурга; им приходилось ночевать в снегу без палаток; они натирали, подворачивали и растягивали ноги, проходя до 70 км в сутки… Конечно, это были наиболее крепкие из челюскинцев, но и им дорога далась очень нелегко: не случайно по прибытии в бухту Лаврентия часть из них тут же оказалась на койках местной больницы. Вот как описывал пережитое челюскинец П. Буйко:

«Ветер проникает до костей. Люди жмутся, но идут, идут упорно… Мы продвигаемся вперёд, точно лунатики. Чувство времени и пространства потеряно. Мы не знаем, по льду или по косе мы идём. Кругом бело. Не знаем, полдень или вечер. Солнце давно не светит. Мы бредём уже 14 часов, а конца пути не видно.

Измождённые, голодные, мы еле передвигаем ноги. Сон подступает к самому центру мозга, но ропаки под ногами гонят сон. Надо быть осторожнее. Поздно! Нога срывается в трещину ропака, ступня подламывается. Я приостановился, вытащил ногу… Ступать на неё больно до крика. Но надо идти и идти. Зубы стиснуты…» [2].

Трудно судить, какие чувства вызывали у людей, шедших пешком, пролетавшие над их головами самолёты. Конечно, мог возникнать вопрос, почему лётчики перевезли из Ванкарема дальше только половину спасённых. Ответы на него давались разные: где-то говорилось, что «самолёты вылетали норму» [3], причём не очень понятно, что это за норма, и почему самолёты продолжали при этом летать, перевозя, как нам известно, не только больных [4]. Где-то сказано, что не хватало горючего; про одну группу известно, что она пошла пешком добровольно, отказавшись от перелёта… Так или иначе, контраст был разительный: после триумфа советской авиации дальнейшее продвижение части тех, кого спасли первые Герои Советского Союза, осуществлялось теперь старым дедовским способом.

Пеший этап не вписывался в общую картину эпопеи, как она рисовалась советской пропагандистской машиной. Так, изменился структурный принцип организации челюскинцев: вместо единого коллектива, возглавляемого коммунистом, высокопоставленным и известным всей стране человеком, которого назначило правительство, теперь были разрозненные небольшие партии численностью от 2 до 15 человек, растянувшиеся по берегу и возглавляемые мало кому известными людьми, в том числе беспартийными. Группами не руководили уже ни московская правительственная комиссия, ни начальники экспедиции, т.к. О.Ю.Шмидт в это время был сначала на льдине, потом в связи с тяжёлой болезнью его вывезли на Аляску в больницу, а принявший у него полномочия А.Н.Бобров буквально через два дня оказался с аппендицитом в больнице в бухте Лаврентия. График движения партий и их «бригадиров» назначали по обстоятельствам заместитель начальника экспедиции И.Л.Баевский или другие руководители второго-третьего уровня.

Лейтмотивы пропагандистского варианта ледовой эпопеи – «забота руководства страны» и «коллективизм» – на этом этапе если и проявились, то совсем в иных формах, нежели прежде.

Что касается заботы властей, то в реальности челюскинцы столкнулись с трудностями, о которых организаторы спасательной операции не сообщали: помещений, имевшихся и специально построенных для приёма спасённых, оказалось недостаточно. (Впрочем, одной из причин тесноты могло стать появление нежданных гостей: как писал начальник чукотских пограничников Небольсин, «на мысе Северном были рабочие Дальстроя — народ такой, что без дела сидеть не привык. Они слышали, что подходят пароходы забрать челюскинцев, и сейчас же двинулись в путь (1200 километров!). Собралось их человек двадцать пять. Они пришли в Ванкарем, отдохнули и с челюскинцами пошли дальше». Современный историк С.А.Ларьков пишет, что речь идёт о группе заключённых с кораблей, зимовавших во льдах. То есть герои Арктики проделали свой пеший путь отчасти в сопровождении «врагов народа». Если это было в самом деле так, то понятно, что об этом лучше было помалкивать, – и это тоже одна из причин того, что пешие переходы не вошли в официозную версию эпопеи [5]). Заготовленного специально для челюскинцев продовольствия, равно как и корма для собак, на промежуточных базах оказалось, вопреки победным реляциям, тоже слишком мало. Нарт не просто не хватало на всех: упряжки после дальних переходов были уставшие – некоторые собаки даже умерли в пути.

Но на всём пути следования в прибрежных посёлках идущим оказывали радушное гостеприимство и помощь как чукчи, так и работники советских учреждений – учителя, заведующие базами, пограничники. Они, самостоятельно принимая решения, выделяли продукты из подведомственных им запасов [6], предоставляли упряжки, а пограничники в бухте Лаврентия – ещё и уголь для отопления больницы, в которую слегли шестнадцать челюскинцев, в том числе шестеро с тяжёлыми заболеваниями. Помогавшие челюскинцам должностные лица действовали без прямых указаний из Москвы, на свой страх и риск. Фактически они компенсировали своими действиями недостатки в организации берегового этапа спасательной операции.

А если говорить о коллективизме, то и он в разных группах проявлялся по-разному. Одни участники пеших переходов описывают свои группы как сплочённые коллективы, другие же группы распадались на более сильных и более слабых или травмированных, между их членами и бригадирами порой возникали открытые конфликты. Описаны случаи, когда не способных идти людей оставляли позади, и они догоняли своих порой лишь несколько дней спустя, отлежавшись на снегу или в яранге у чукчей. Нельзя не заметить разительного контраста между воспоминаниями об этих днях и описанием жизни на льдине, где авторитет руководителя был непререкаем и – в значительной мере благодаря его целенаправленным усилиям – разношёрстный коллектив челюскинцев сплачивался, а не раздроблялся.

Страна, следившая изо дня в день за ледовой эпопеей по газетам и радиосводкам, почти ничего не узнавала об этой стороне событий. В газетах после середины апреля (и особенно в дни майских праздников) сообщений о челюскинцах стало меньше, они сделались короче и стали порой перемещаться с первой полосы на вторую, четвёртую, шестую. В опубликованных радиограммах несколько раз указывалось, сколько человек находится в Ванкареме, в Уэллене, в бухте Провидения, но о способе их перемещения всякий раз говорилось – «самолётами» и «на нартах». В опубликованных телеграммах руководящих лиц экспедиции – например, заместителя начальника экспедиции И.Л.Баевского, И.А.Копусова и председателя чрезвычайной тройки Г.Петрова – ничего не говорилось о том, что нарт на всех не хватало (как сказано в упомянутом исследовании С.А.Ларькова, произошло это, в частности, потому что Ванкаремская фактория загрузила нарты своей пушниной), что фактически на собачьих упряжках ехали только вещи и наиболее уставшие люди, а остальные шли большую часть пешком. Только один раз, 23 апреля, сведения о пеших переходах попали на страницы центральных газет: была опубликована телеграмма от 22 числа, в которой Бобров сообщал в Москву председателю комиссии Куйбышеву и заместителю начальника Главсевморпути Иоффе, что «несмотря на трудности пешего пути, общее состояние здоровья прибывающих в Уэллен вполне хорошее» [7]. В «Комсомольской правде» (но не в «Правде» и не в «Известиях»!) рядом с этой телеграммой, под заголовком «580 километров на нартах» была опубликована ещё одна телеграмма Боброва от 22 апреля, адресованная редакции этой газеты. Там сказано о партии, состоявшей «в большинстве из крепких, закалённых комсомольцев», которой предстояло совершить путь до Уэллена «в особо трудных условиях. Вследствие крайнего недостатка в собаках на каждую нарту приходится четыре человека. Весь путь придётся проделать почти пешком при устойчивых морозах до 30 градусов»[8]. Больше – ни слова.

О пеших переходах можно было потом прочесть в воспоминаниях челюскинцев. Они вышли к концу 1934 г. в виде трёхтомника тиражом 100 тыс. экземпляров, т.е. по широте потенциального охвата читательской аудитории не могли соперничать с радио и с центральными газетами, суммарный тираж которых был в десятки раз больше, а цена – в десятки раз меньше. То же можно сказать и о воспоминаниях челюскинца Александра Миронова, который в книге «Ледовая Одиссея», опубликованной примерно через 30 лет после событий, приводит свои дневниковые записи тех дней, согласно которым «путь был труден, но не изнурителен, хотя и пришлось топать всю дорогу пешком» [9].

Официозная версия челюскинской эпопеи сложилась почти одновременно с событиями под влиянием газетных публикаций – но не всех и не всяких: в ней не оказалось страницы о пеших переходах. Возможно, сообщениям самих челюскинцев придавалось меньшее значение, чем телеграммам и отчётам должностных лиц, занимавшихся их спасением, начиная от Сталина и Куйбышева и кончая Петровым и Небольсиным. Не исключены и другие объяснения. Проверить их теперь вряд ли удастся. Но можно и нужно вернуть недостающую страницу в эпопею.

Спасение челюскинцев со льдины было завершено 13 апреля. На борт парохода «Смоленск», доставившего их во Владивосток, последние из них взошли в бухте Лаврентия 13 мая. Этот месяц у многих из тех, кто шёл пешком, да и из тех, кто был доставлен самолётами, оказался наполнен тяготами, которых, как это ни парадоксально, было меньше на льдине: в лагере Шмидта в пургу объявлялся выходной и все оставались в палатках и в бараке, во время же пеших переходов деваться от пурги было некуда и приходилось идти дальше или спать в снегу без палаток; на льдине еды давали не много, но достаточно – а тут участникам пеших партий приходилось по неделе и больше питаться впроголодь; два месяца после гибели "Челюскина" почти никто в ледовом лагере серьёзно не болел – на берегу же каждый шестой челюскинец слёг с заболеваниями, в том числе опасными для жизни, а в больнице в бухте Лаврентия не хватало квалифицированного персонала, лекарств и даже топлива; в лагере Шмидта у челюскинцев был толковый и уважаемый руководитель, а по радио каждый день связь с Москвой – теперь же у людей, разбросанных более чем на полтысячи километров вдоль побережья Чукотки, довольно долго не было почти никакого руководства, почти никакой информации… Одним словом, не зря кочегар Бутаков сказал: «Расстояние в 500 километров мы прошли за 12 дней. Эти 12 дней перехода из Ванкарема в Уэллен останутся навсегда у меня в памяти».

Как это ни удивительно, челюскинская эпопея в том виде, как участники рассказали её по свежим следам, была богаче героическими деяниями, нежели официозная её версия. И в эти дни, когда исполняется 75 лет описываемым событиям, пора вернуть в рассказ страницу, незаслуженно из него выпавшую.

Автор – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН.

Фото с сайтов www.novostivl.ru, www.vokrugsveta.ru,picasaweb.google.com.

1 Пивенштейн Б. В пургу // А. Ляпидевский и др. Как мы спасали челюскинцев / Под общей редакцией О.Ю.Шмидта, И.Л.Баевского, Л.З.Мехлиса. М., 1934.

2 Буйко П. Да здравствует материк! // Поход "Челюскина". М., 1934. Т. 2. С. 401-415, здесь с. 404 сл., 412 сл.

3 Пивенштейн Б. В пургу…

4 Буйко П. Да здравствует материк!.. С. 415.

5 Как установил тот же С.А.Ларьков, главные лица в экспедиции на этом этапе – А.Н.Бобров и И.Л.Баевский – в 1938 г. были расстреляны, и говорить о том, что было связано с ними, не упоминая при этом их имён, было в течение долгого времени (именно того времени, когда складывалась каноническая официозная версия эпопеи) невозможно. См. Ларьков С.А. Челюскинская эпопея – историческая мифология и объективность истории (попытка фрагментарного сравнения). http://www.ihst.ru/projects/library/Lib_4.pdf

6 Буйко П. Да здравствует материк!… с. 415.

7 Правда. 23 апреля 1934 г. С. 4. Данная телеграмма опубликована и в «Известиях ЦИК СССР», и в «Комсомольской правде» за это число.

8 Комсомольская правда. 23 апреля 1934 г. С. 1.

9 Миронов А. Ледовая Одиссея (Записки челюскинца). Документальная повесть. М., 1966. С. 220.

К сожалению, многим до сих пор не дает покоя легенда о якобыследовавшем вместе с "Челюскиным" и потом затопленном корабле "Пижма" сзаключенными на борту. Эта безграмотно сработанная журналистская уткане подтверждена ни одним историком, зато несколькими исследователямиполностью опровергнута - см. например: Ларьков С. Об одном полярноммифе ГУЛАГа // “Враги народа” за Полярным кругом : Сб. статей.М. : ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН, 2007 ; Фрейдгейм Л.«Челюскин» и «Пижма»: все точки над i.Собственных изысканий на данную тему я не проводил, поэтому отсылаючитателя к этим статьям