Есть серьезная гипотеза насчет морали (нравственности, этики – нам сейчас не до тонких различий) – что если ее ампутировать у индивидов, она восстановится на социальном уровне как бы сама собой. В порядке, как это называется, общественного договора. То есть в нормальных условиях абсолютно имморальные люди ведут себя нормально, потому что им это в каком-то смысле выгодно; нет поводов вести себя иначе.

Эту мысль обычно иллюстрируют рядом конкретных ситуаций – не поленимся и мы. Идут навстречу друг другу по лесной тропе два неандертальца с дубинами. Никакие сентиментальные соображения не мешают каждому из них огреть оппонента дубиной по черепу и отобрать шкуру. Но они взвешивают возможные бонусы и издержки: добудешь в лучшем случае шкуру, а рискуешь головой. В итоге неандертальцы раскланиваются и идут каждый своей дорогой.

Или, допустим, работодатель платит тебе зарплату не потому, что честен и привык исполнять финансовые обязательства, а потому, что заинтересован в твоем дальнейшем труде. И продавец любезно обслуживает тебя не из хорошего отношения, а потому что поставлен в такие условия начальством и материальными стимулами. И независимые ветви власти плюс свободная пресса – это когда одни циничные подозрительные сволочи из совершенно шкурных интересов зорко следят за другими циничными подозрительными сволочами, а в целом получается как бы аналог морали и даже стыда. Как искусственная почка – то есть аппарат, совершенно не похожий на почку и вообще не органический, но исполняющий роль почки.

Если порыться в подсознании, то у меня – и, думаю, не у меня одного – капитализм занимал там место такой огромной, сложнейшей целесообразной системы сообщающихся сосудов, приводных ремней, сдержек и противовесов, где выгодно вести себя прилично. Где, конечно, хозяин фабрики и рад бы платить рабочим гроши и выжимать из них соки по пятнадцать часов в день, но тогда их переманит хозяин соседней фабрики. Где кассиру никакое воспитание не мешает слинять с кассой – но, не дай Бог, поймают, а кроме того, за год заработаешь больше, чем уворуешь за раз.

И, заметьте, многие умные люди, говоря о наших надеждах и перспективах в плане политики и экономики, уповают на институты, системы и структуры. Что есть способ так расставить кресла по кабинетам… Нет. Но есть, словом, что-то, и стоит его запустить его по-хорошему – как постепенно все образуется.

Моя первая сегодняшняя мысль – что приведенные выше соображения частично иллюзорны. Что в некоторых ситуациях – да, действительно, даже очень плохому человеку выгодно вести себя, как хорошему. А в некоторых – нет. Например, когда пять неандертальцев идут навстречу одному очкарику где-нибудь в районе Томилина. Или когда деловые отношения закончились, и речь идет о последней выплате. Здесь, кстати, я рассуждаю отнюдь не умозрительно. Примерно в 30% случаев мне и моим близким знакомым работодатели, уже не нуждающиеся в наших услугах, пытались не заплатить (обещанное и заработанное). Спешу сразу оговориться, что процент не кажется мне катастрофическим: 70% безусловной, «немотивированной» порядочности – очень даже неплохо.

Кроме того, капитализм возник не в нравственном вакууме, а внутри протестантской этики, то есть его субъектами изначально являются не элементы простой модели, направленной на максимизацию прибыли, а люди, заточенные несколько иначе. И если даже упростить их до элементов некоторой модели (иначе сопоставление некорректно), то они направлены на зарабатывание денег и минимизацию трат. Заметим – именно зарабатывание, а не стяжание или срубание. Здесь деньги являются не средством достижения индивидуальных благ, а скорее мерилом принесенной общественной пользы. Большой куш – это, скорее, примета конца классического капитализма, перерождения его в нечто иное.

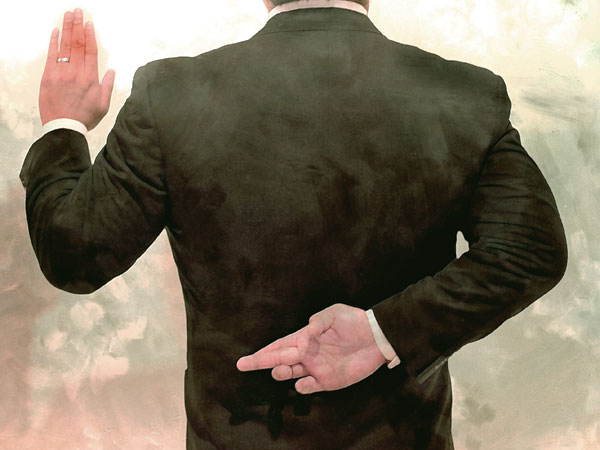

Или такой пример – в американском суде (говорим о нем совсем не потому, что идеализируем США, а благодаря голливудскому пиару) вроде бы все стимулирует свидетеля говорить правду – ложь наказуема. Но кроме этого он еще и клянется на Библии. То есть условная мораль, буквально – мораль, идущая от условий, как бы осознает свою ущербность и апеллирует к безусловной морали.

По-моему, в современной публицистике есть дефицит спокойного разговора на моральные темы, цель которого – не обличить, а уточнить. Уж либо идет (с нескольких сторон) кликушество с каких-то не оправданных ничем нравственных высот, либо - какие-то безличные рассуждения на языке смыслов, вызовов и сигналов. Давайте попробуем по возможности мирно сверить базовые константы в предположении, что наши оппоненты, кажущиеся нам откровенными чудовищами, все-таки люди и тоже ориентируются на какую-то своеобразную мораль.

Моя вторая и, честно говоря, последняя на сегодня мысль – что традиционная мораль есть ограничение средств. Не знаю, стоит ли долго аргументировать этот тезис. И Заповеди, данные Господом Моисею, и христианское понимание грехов и пороков – о том, как не стоит поступать вне зависимости от интересов, обстоятельств и поставленных задач.

Если вдруг нужно, можно и объяснить эту сосредоточенность на средствах. Соблюдая традиционные моральные нормы, человек постепенно разучается поступать дурно, невостребованные навыки атрофируются, и он внутренне изменяется, что и является главной его задачей. А благородство цели в сочетании с неразборчивостью в средствах если что и воспитывает, то лишь искусство объяснять и оправдывать что угодно чем угодно.

Между тем, постепенно возникают новые моральные системы, где нравственное содержание передоверяется целям, а средства - уж какие потребуются. Не надо спешить заявлять отечественный приоритет на это изобретение: так жили и работали Марат с Робеспьером, так завещал Ницше, но в работах В.И.Ленина целевая мораль, если можно так выразиться, воплотилась окончательно.

Что, писал он, неужто мы не истребим кучку офицеров ради будущего счастья человечества? Совесть и вина – буржуазные отжившие понятия, для нас важна лишь классовая целесообразность. Какая страна виновата в войне? которая напала первой или воюет на чужой территории? а вот и нет, батенька, - у которой более отсталый общественно-экономический строй. Читатели помоложе вправе мне не поверить, но мы на университетских семинарах решали «моральные задачи» примерно такого содержания: Вася стреляет в спину Грише. Кто прав? Так ведь – в зависимости от того, за что борются. Нас учили: цель определяет средства.

Кому это все-таки кажется фантастикой, может освежить в памяти или специально посмотреть советский художественный фильм «Бумбараш», где заглавный герой, протагонист и объект зрительских симпатией, обманывает доверие своего попутчика и пристреливает его безоружного, исходя лишь из того, что красноармейские цели морально выше белогвардейских.

Конечно, наши большевики не узурпировали целевую мораль. Уж не говоря о гитлеровской Германии, США (от идеализации которых, повторяю, я довольно далек) благой целью распространения демократии оправдывают то, что в традиционной нравственной системе оправдания не находит. Вообще, если в политике и есть мораль, то практически на 100% целевая. Сам род деятельности подразумевает небрезгливость в отношении средств.

Высшим, если можно так выразиться, выражением целевой морали являются национальные спецслужбы. Предложенные ниже соображения кому-то покажутся тривиальными, кому-то – наивными, но согласитесь: секретные агенты обманывают, воруют, убивают из-за угла, нарушают законы многих стран. Оправдывает их исключительно величие цели. Поэтому воспеты в массовой культуре наши разведчики в фашистской Германии и, в крайнем случае, в белогвардейском стане - война есть война, она превращает преступление в подвиг. Сага о русском шпионе в Швеции – будь она написана и отснята – наверное, озадачила бы аудиторию. Прохладная во всех отношениях Швеция не так провинилась перед средним россиянином, чтобы оправдать шпионские грехи. Между тем, откройте в поисковике «русские шпионы в Швеции» - вполне себе тема.

Любой политик по определению циничен. Но если в стране, в культуре действует – хотя бы по умолчанию – традиционная моральная система, политик вынужден соотноситься с ней на уровне фразеологии и в какой-то степени становится заложником своих слов.

У нас сейчас нет моральной системы, написанной на стенах или на обложках школьных тетрадей, - чтобы ее мало кто соблюдал, чтобы над ней подтрунивала свободомыслящая молодежь, чтобы ее ставили под сомнение скептики-интеллектуалы, но чтобы была. Светская многоконфессиональная страна – это мило, но не про то. В какой-то степени, тихой сапой, православная – давайте прямо скажем: нет. Достаточно поставить вопрос: войдут ли нераскаявшиеся фальсификаторы в Царствие Небесное? – как зыбкая связь между ЕР и РПЦ теряет какое бы то ни было отношение к вопросам нравственности. При этом (по-моему) не надо ни в кого тыкать пальцем. Не надо даже отвечать – просто достаточно поставить вопрос.

Я бы все-таки сказал, что среди рядового населения РФ преобладает традиционная мораль – как-то соотносимая с христианской, как-то – с бытовой порядочностью. Так как сегодня мы договариваем до конца очевидные вещи, договорим и здесь: наличие морали не означает ее соблюдение. Неукоснительно соблюдаются только физические законы; моральные же нормы иногда нарушаются – и все-таки они есть. Лакмусовые реакции, подтверждающие наличие (пусть непроговоренной) нормы: нет, так нельзя и это все-таки чересчур.

Среди же людей, имеющих отношение к власти (повторяю, если попробовать считать их людьми, а не просто нефтесосущими монстрами) преобладает целевая мораль. Охотно верю, что их целью (ну, одной из) является суверенитет, целостность и стабильность России, а все это они связывают с фигурой Путина и вертикалью власти. Допустим, эксперты-экономисты, тоже желающие нашей стране процветания, связывают это процветание с радикальными переменами. Я склонен верить экспертам. Но ничего чудовищного в позиции, изложенной чуть выше, не вижу. Цель как цель. А средства?

А средства с точки зрения целевой морали не окрашены. Как говорил незабвенный Глеб Жеглов, «Вор должен сидеть в тюрьме, а как я его туда посажу – это мое дело». То есть, например, вбросы и карусели – остроумные приспособления, не более того.

Давайте я покаюсь перед вами. В 1993 году я симпатизировал Б.Ельцину гораздо сильнее, чем Верховному Совету. И когда Б.Ельцин распустил (но все-таки еще не расстрелял) Верховный Совет, лично я и ухом не повел. Я – возможно, до конца это не осознавая, - тогда думал и чувствовал скорее в рамках целевой морали. Ельцин (в моем понимании) уводил страну от мерзкого советского прошлого – а уж что нарушал при этом правила дорожного движения, так это пустяки. Если бы – гипотетически! – меня пригласили отдать за Ельцина не 1, а 10 голосов, я бы отказался из моральных соображений? Вряд ли. Бог упас – только и всего.

Но вот настает декабрь 2012 года, когда, как известно, традиционно высокий уровень фальсификаций и нарушений на выборах в Госдуму наложился на неожиданно подросшую технологическую оснащенность населения, что привело к небывалому разщмаху фиксации упомянутых выше нарушений. Получился конфуз, приведший примерно к такому диалогу – по большей части, заочному, но иногда, фрагментами, и овеществленному почти буквально.

Гражданин, постепенно превращающийся в представителя протестного движения: Нет, так нельзя! Это все-таки чересчур!

Представитель власти: А что такого?

ППД: Как?! Вы превратили выборы в фарс.

Здесь мы опускаем скучные периоды, когда ПВ пытаются не признавать очевидного, и дальше работаем с их парадигмой «а если и были отдельные нарушения» - тоже довольно распространенной.

ПВ: А что вы предлагаете?

ППД: Как?! Сделать все честно.

ПВ: И в итоге?

ППД: Как получится.

ПВ: То есть вы предлагаете погрузить страну в хаос? Да или нет?

ППД: Так ведь демократия…

ПВ: Что вам дороже – демократия или Россия? Демократия или мирное небо над головой?

ППД: Но… так вопрос не стоит.

ПВ: А я поставил.

Пауза.

ПВ: Хорошо. Зайдем с другой стороны. У кого тут украли голос? Вот ты, малый, ты за кого голосовал?

ППД: А какое это имеет значение?

ПВ: Поразительный политический нигилизм. То есть будущее страны для тебя не имеет значения. А что тогда имеет?

Маленькое отступление. Меня за последний год несколько раз умные взрослые люди, никак не связанные с властями, спрашивали: «Вот вы за честные выборы – а кого?» Ответ: просто за честные выборы – отчего-то казался им недостаточным. Более того, следовала отповедь: пока не знаете кого, неважно и как. Текущее состояние моего сознания – неважно кого, но важно как, - казалось им чем-то вроде забавного парадокса.

ППД: Чистые руки. Соблюдение законов.

ПВ: Это я понял. А ради чего? С какой целью?

ППД: Само по себе.

ПВ (теряя интерес к разговору): Понятно… Как бы тебе объяснить? Вот представь, что ты никуда не спешишь. Тогда, конечно, ты можешь поехать на велосипеде и не загрязнять окружающую среду. Можешь и пешком пойти. А вот если везешь жену в роддом, то сядешь в автомобиль, и скорость превысишь, и на красный поедешь. Легко заниматься чистоплюйством, если насрать на будущее страны.

ППД: Мне не насрать. По мне, лучшее будущее страны – чистоплюйство.

ПВ: Этот бред я даже комментировать не буду. По сути дела – не по протоколу – у тебя есть пожелания? Возможно, что-то можно уладить.

ППД: Нет. У меня по протоколу.

Тут поспевают лидеры оппозиции.

ЛО: Постой, постой. Товарищ погорячился. Пожелания есть – записывай. (Несколько вразнобой). Чурок и хачей – на 101-й километр! Все отобрать и поделить поровну! Долой монополию на коррупционные потоки! Права человека! (Хором). Долой Путина!

ППД: Извините, а… вот это всё – чистыми руками и с соблюдением законов?

ЛО: Разумеется, блядь. А как же. Как всегда.

ПВ: По крайней мере, есть, что обсудить.

Если имеет смысл говорить о симпатиях и антипатиях, мои отчетливые симпатии здесь – на стороне протестного движения, которое не я первый стремлюсь решительно отделить от лидеров оппозиции. По-моему, гражданская активность в принципе не дорастает до политической фазы (языка целей), а вырождается в нее. Да, не опасные для властей митинги и марши – чисто символические поступки. Да, брезгливость и избирательность средств сами по себе никуда (отчетливо и быстро) не ведут. Но хочется верить, что традиционная мораль спасительна не только в религиозном плане, но и в сугубо земном.

Надо только додумать до конца, что целевая (корпоративная, партийная, «патриотическая») мораль – все-таки не мораль, а заменитель. И, как это ни смешно, лучшее будущее страны – чистоплюйство. Как хотите, а я попробую.