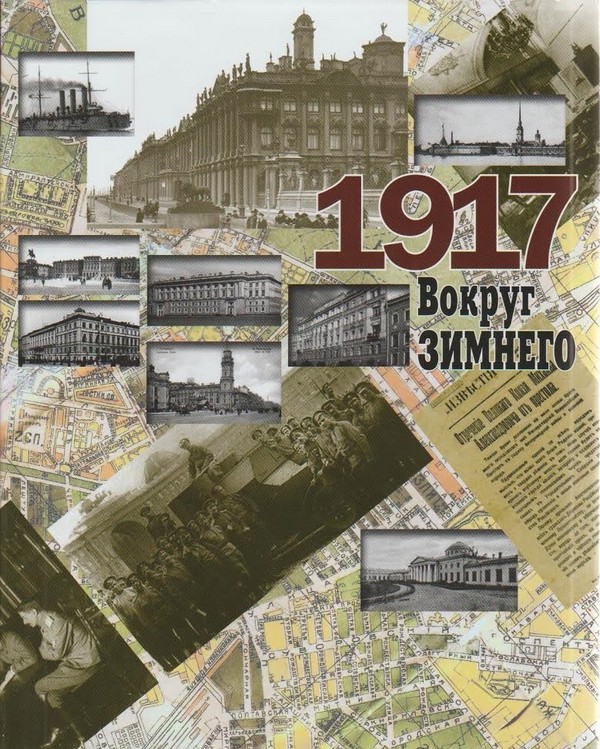

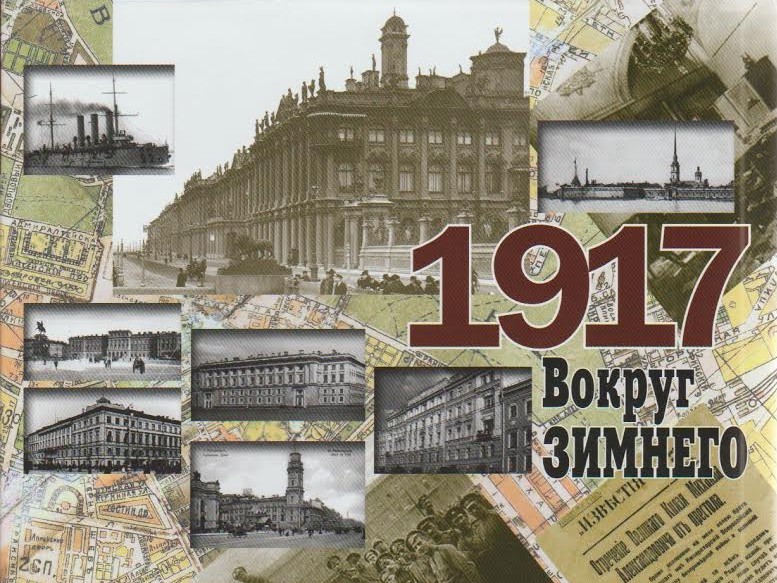

В свет выходит книга «1917. Вокруг Зимнего», написанная историками во главе с Юлией Кантор. Ее издает РОССПЭН при поддержке Комитета гражданских инициатив.

Почему мы, в Комитете гражданских инициатив, решили поддержать это издание?

Дело в том, что 1917-й, несмотря на 100-летнюю удаленность от нынешних дней, весьма актуален и сейчас. Во-первых, через личные биографии – а это наши деды и прадеды. Во-вторых, из-за схожести ситуации: и тогда, и сейчас Россия находится на исторической развилке между цивилизацией, прогрессом – и архаикой, кондовостью. Тогдашний выбор во многом предопределил наши нынешние проблемы. Именно поэтому надо пристально вглядываться в то, что происходило в революционном Петрограде.

А я хочу поделиться своей рефлексией на 1917-й.

Мой отец появился на свет в 1918 г. и младенцем чудом выжил в одном из многочисленных еврейских погромов, прокатившихся тогда по Украине. А вот мой дед, чью фамилию я ношу, в этом погроме погиб.

Мой дед с материнской стороны, родившийся в Польше в 1905 г., 19-летним юношей, воодушевленный идеалами русской революции, стал коммунистическим активистом. В 1926 г. за это был арестован польской политической полицией и отсидел полноценных 5 лет в тюрьме. Выйдя оттуда, продолжал свою деятельность вплоть до 1939 г., когда он эвакуировался в СССР. Именно дед сунул мне, львовскому старшекласснику, для прочтения «Капитал» Маркса, что я добросовестно и сделал. Не поэтому ли у меня появилось желание стать экономистом?

Уже в стенах Московского университета я с упоением читал материалы и стенограммы съездов РСДРП(б), а потом РКП(б)–ВКП(б). Какие дискуссии! Какой накал страстей! На фоне застойных 1970-х, где я в тот момент физически находился, это выглядело завлекающе.

Надо сказать, что нам, студентам лучшего вуза страны, в рамках преподавания «Истории КПСС» практически ничего не рассказывали о Феврале 1917 г., кроме чистой хронологии и факта конца самодержавия. Временное правительство подавалось именно как «временное», которое вполне естественным способом снесли большевики. При этом Керенский бежал из Петрограда в женском платье.

Конечно, притягивала фигура Ленина – своей цельностью и подчеркнутым бытовым аскетизмом. На фоне жизни партхозноменклатуры 1970-х гг. это генерировало чувство классового возмущения, желания вернуться к «ленинским нормам». К этому у меня добавлялась неприязнь к «культу личности», хотя никто в моей семье не стал жертвой сталинского террора. Но я с большим интересом читал материалы XXII съезда, где все выступающие в красках рассказывали об ужасах 1937 г. и подобных годов советской истории. Поэтому я, несмотря на то, что когда Хрущева сняли, мне было всего 11 лет, отношу себя ментально к поколению «шестидесятников». Для них 1917 г. был символической датой – в него надо было вернуться, осудив длинный сталинский морок, и снова приступить к строительству самого справедливого и гуманного строя – социализма.

Для меня, как человека, родившегося и закончившего школу в приграничном Львове, был далеко не безразличен 1968 г. в Чехословакии и польские события, которые привели к появлению вполне себе левой польской «Солидарности». И там, и там первоначально развитие событий шло под лозунгом социализма «с человеческим лицом». Прародителем этого поветрия был все тот же Октябрь 1917 г.

Горбачевская гласность резко усилила фактологический интерес к русской революции. Появилась масса прежде закрытой литературы. И тут оказалось, что Февраль не менее интересен, чем Октябрь. 1917-й стал всплывать на поверхность как подводная лодка, долго лежавшая на грунте. Отмечу, прежде всего, Солженицына с его эпохальными полотнами. И у меня вдруг состоялся перелом – симпатии к Октябрю куда-то ушли и появился жадный интерес к Февралю.

И тут возникли новые вопросы. Почему отречение царя случилось так внезапно? Кто стоял за протестующими, вышедшими на улицы Петрограда? И как так получилось, что демократическая власть просуществовала всего несколько месяцев?

Не буду пересказывать здесь ответы, которые мне – историку-дилетанту – удалось сформулировать. В предлагаемой читателю книге это сделано на порядок профессиональнее и интереснее, хотя дискуссия продолжается до сих пор.

Для меня же горбачевская перестройка, благодаря гласности, стала временем, когда я сформировал свои политические принципы, которым стараюсь следовать и сейчас.

Это, прежде всего, отказ от сакрализации государства. Интересы личности выше интересов власти, которая должна работать в моих, а не собственных интересах. Ведь я эту власть содержу своими налогами и даю ей оценку на свободных, конкурентных выборах. Вот такая нехитрая логика была почерпнута мной из уроков 1917 г. К какой тогдашней политической силе я бы себя отнес? Задавая себе этот вопрос, я после долгих размышлений пришел к выводу, чтобы ближе всего мне меньшевики. Причем не как социалисты, которые берут свое начало от Интернационала Маркса и Энгельса, а как социал-демократы, признающие основополагающую роль частной собственности и отрицающие всякого рода диктатуру – «пролетариата», «олигархии» и т. п.

В этом казалось бы странном соединении политической жизни начала и конца XX века в моей голове нет никакого раздвоения личности. Просто в моем сознании реалии 1917 г. инстинктивно прикладывались к бурно меняющему миру конца 80-х. А тут я узнал о социал-демократах в Великобритании и Германии, французских и испанских социалистах – вполне системных партиях, которые, регулярно побеждая на выборах, не устраивают у себя Октябрь.

Этот политический выбор тем более ложился на мое профессиональное занятие социальной проблематикой. Ведь что произошло в Феврале? Заработали – и очень быстро – социальные лифты. Прежняя аристократия еще пыталась кое-как свои позиции сохранить – как известно, даже некоторые великие князья в первые дни после падения самодержавия нацепили на себя красные банты. Но это была уходящая натура. Даже если бы не случилось Октября с его «заводы – рабочим, землю – крестьянам» дворянский класс был бы обречен. Конечно, не на лишение прав и физическое уничтожение, но на отъем собственности – точно. В чеховском «Вишневом саде» этот процесс еще в 1903 г. был провидчески описан. На смену шли предприниматели – прежде всего мелкие, и рабочие. Сейчас трудно предположить, что в деталях решило бы разогнанное большевиками Учредительное собрание, но то, что Россия была бы провозглашена демократической республикой, в которой произошло бы массовое распределение собственности на средства производства в пользу широких народных масс – несомненно. Вспомним результаты выборов, которые прошли в декабре 1917 г.: эсеры («социалисты-революционеры») получили 40,4% голосов, большевики – 24,0%, эсеры Украины – 7,7%, кадеты – 4,7%, меньшевики – 2,6% голосов. Россия была тогда страной с очень левыми взглядами. Практически уверен, что тогда были бы провозглашены и широкие социальные права – на общедоступную бесплатную медицинскую помощь, бесплатное и всеобщее школьное образование, стали бы нормой страховые кассы взаимопомощи для компенсации ущерба при производственных травмах, для обеспечения пенсионных выплат и подобные вещи.

Большевики в Октябре попытались перехватить эту социальную часть программы победителей и даже переплюнуть ее, начав отмену денег и введя нормированную выдачу всех основных товаров. Но, как известно, это закончилось массовым голодом в стране и переходом к нэпу. А уж потом Сталин фактически отменил товарно-денежные отношения в ходе индустриализации и коллективизации 1930-х гг. И хотя все эти годы – и до сих пор – в сменяющих друг друга конституциях были провозглашены самые разнообразные социальные права человека, можно с сожалением констатировать, что их реализация на практике сильно отставала (и сейчас отстает) от красивых деклараций. Эта наша болезнь зародилась именно в 1917 г., перейдя почти сразу же в хроническую форму.

Но драматические события начала 1990-х гг., в которых мне довелось поучаствовать сначала в качестве начальника управления федерального Минтруда, а затем и заместителя министра социальной защиты населения, заместителя председателя Совета по социальной политике при Президенте Ельцине заставили меня еще раз пересмотреть мой взгляд на суть событий 1917 г.

Я понял, что самая эффективная социальная политика – это не только обеспечение государством минимальных гарантий своему населению. Абсолютизация такого подхода в конечном счете рождает (или поддерживает) патернализм, что бумерангом бьет по динамике экономического и политического развития страны. Дело в том, что люди резко снижают интенсивность собственных усилий по обеспечению своего благосостояния, перестают критически смотреть на собственную власть, рассматривая ее как неприкасаемого кормильца. Отсюда – и явно недостаточные масштабы низовой предпринимательской деятельности, и массовая потеря интереса к институту выборов. Результат сейчас – через 100 лет после 1917 г. – удручающий. Доля России (в сопоставимых границах) в мировой экономике ниже, чем в предвоенном 1913 г. И по уровню жизни мы в настоящее время отстаем от наиболее развитых стран Северной Америки и Европы не меньше, чем тогда. И, к сожалению, как утверждают все прогнозы (в т. ч. и официальные) в ближайшие 5, а то и 10 лет наш ВВП, если и будет расти, то медленнее, чем в среднем по миру.

Кроме социально ориентированного государства (чего нам сейчас сильно не хватает), нужны и самостоятельные усилия самих людей, берущих на себя ответственность за судьбу свою и своей семьи, а потом и всей страны. В этом смысле для меня самый ценный и востребованный опыт 1917 г. – всплеск гражданской, общественной и политической активности после Февраля.

Даже существование фактического двоевластия – Временное правительство и его комиссары на местах, губернские, городские и уездные думы, с одной стороны, и Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, с другой стороны – мне кажется меньшим из зол по сравнению с самодержавием и большевистской диктатурой. В рамках демократического процесса, прерванного разгоном Учредительного собрания, эта коллизия наверняка была бы решена в пользу легитимных процедур формирования и функционирования власти. Причем, судя по программе эсеров, Россия стала бы федеративным государством с большими полномочиями на местах…

И, наконец, последнее мое наблюдение. 1917 г. был и есть исторической датой в российской истории, уроки которого во многом не осмыслены до сих пор. 2017 г., так уж получается, может дать нам возможность сильно продвинуться в этом направлении – и в исследовательском, и в практическом плане. Будем оптимистами.

Автор - доктор экономических наук, профессор, член Комитета гражданских инициатив, главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН.