Фонд открытых знаний (Open Knowledge, OKF) опубликовал рейтинг территорий по открытости государственных данных за 2014 г. Hейтинг называется «Индекс открытых данных» (Open Data Index). В него в этом году вошло 97 территорий. В основном это государства, но туда также включались и территории, заявляющие о своей независимости, но официально таковыми не признанные. Индекс публикуется уже второй раз (впервые он был составлен в 2013 г., и туда вошло 60 территорий). Первое и второе места в Индексе получили, как и в прошлом году, Великобритания и Дания соответственно. Последние позиции достались Гаити, Мали и Гвинее. Россия с 33-й позиции в 2013 г. переместилась на 45-ю в 2014 г., сохранив при этом неизменным общий балл по открытости данных – 43%.

Рейтинг составляется путем независимой краудсорсинговой экспертизы. Рабочий процесс состоит в том, что представители государственных и гражданских организаций, а также эксперты по открытым данным оценивают пригодность и доступность определенных наборов данных в различных местах по всему миру. Результаты их работы затем оцениваются другими участниками процесса и проверяются экспертной командой, представленной местными рецензентов наборов данных. Оцениваются только данные по тем сферам, которые организаторы Индекса определили как ключевые. Их всего десять: расписание движения транспорта, государственный бюджет, государственные затраты, результаты выборов, реестры компаний, национальная карта, государственная статистика, законодательство, почтовые индексы и коды почтовых зон, выбросы загрязняющих отходов. Общая оценка выводится из соответствия девяти параметрам – начиная с наличия данных по соответствующей проблематике в принципе и заканчивая форматом их публикации и актуальностью по времени.

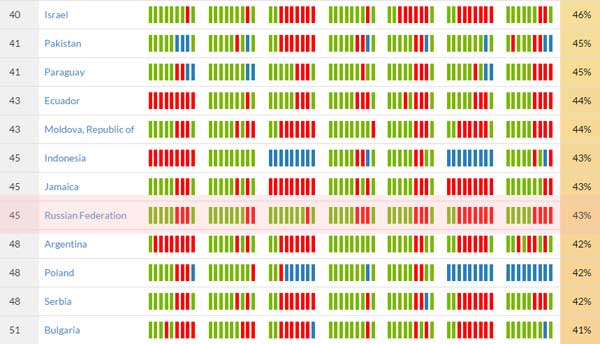

В целом рейтинг заметно разросся: в этом году к нему прибавились территории, которые прежде не участвовали вообще – либо из-за недостаточной открытости правительств, либо из-за отсутствия гражданского интереса к теме открытых данных (за счет которого собственно осуществляется сбор информации о национальных данных). Снижение позиции России на 12 пунктов при сохранении той же оценки, что и в 2013 г., обусловлено, прежде всего, тем, что в Индекс в этом году были включены 9 стран, получивших более высокие оценки по открытости, а именно: Парагвай, Пакистан, Грузия, Латвия, Косово, Турция, Чили, Уругвай и Колумбия (занявшая 12-е место). Также Россию обогнали 4 территории, которые прежде либо были на той же позиции, либо отставали: ЮАР, Ирландия, Венгрия и Тайвань. При этом 3 страны, наоборот, переместились в рейтинге ниже, хотя в прошлом году обгоняли Россию: Болгария, Хорватия и Сербия.

«Если некоторые страны, - прокомментировал глава НП «Инфокультура» Иван Бегтин, - активно развивались и много что проделали в течение всего этого времени (даже страны вроде Омана начали публиковать, например, свои статистические данные), то в России за это время ничего не изменилось, с точки зрения ключевых массивов данных, которые в индексе использовались. То есть в абсолютных значениях лучше не стало. В относительных значениях, конечно, стало хуже, то есть многие достигли большего».

В отличие от ряда других стран и территорий, где в некоторых категориях данные просто отсутствуют, у России данные в той или иной форме представлены во всех десяти категориях, хотя ни в одной из них оценка не достигает высшего балла. Хуже всего положение дел с геоданными (национальной картой и почтовыми индексами). Данные существуют, причем в цифровом формате, однако они недоступны пользователям. Также во многих случаях оценка снижается из-за того, что данные сильно рассредоточены: по многим направлениям нет единого портала, где можно было бы найти соответствующие данные, они разбросаны по сайтам разных ведомств, и искать их трудно. Еще одна проблема в том, что данные зачастую не представлены в машиночитаемом формате, что сильно ограничивает возможности их использования. Наконец, во всех категориях российских открытых данных отмечается отсутствие открытой лицензии, признаваемой на международном уровне.

«В содержательном плане, - комментирует Бегтин, - самая главная проблема – это национальная карта и почтовые индексы. Потом, в той методике, которую использует Open Knowledge, почтовые индексы должны быть привязаны к географическим координатам почтовых округов. С геоданными, если коротко, то у нас всё плохо. Там есть куча ограничений, в том числе законодательных (гостайна, ядерная сверхдерджава – советское наследие). У нас вообще много ограничений с геоинформацией, географов сажают и многое подобное. А что касается почтовых индексов, это просто вопрос качества работы и взаимодействия с Почтой России. То есть, видимо, сами они ничего раскрывать не хотят, а с ними никто по этой теме не работал».

В свою очередь, отсутствие открытых лицензий Бегтин относит скорее к области идеологии: «Имеются в виду, прежде всего, открытые лицензии, в первую очередь Creative Commons, которые у нас ни в одном из проанализированных источников не были внедрены. На самом деле свободные лицензии – это не только лицензии Creative Commons, но и другие,утвержденные Фондом открытых знаний. У нас, хотя во многих местах и публикуется информация с оговорками "это можно использовать", унификации нет. Например, даже на портале открытых данных Москвы висит пометка, что "все права защищены».

Рядом пометкой, правда, находится ссылка «условия использования», где указано, что данные «могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации в информационно–телекоммуникационной сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Перепечатка или ретрансляция данных возможна при условии ссылки на Портал открытых данных». «Но там, - поясняет Бегтин, - находятся требования, которые должны еще пройти международную экспертизу на соответствие стандартам открытости».

Проблема здесь отчасти вызвана сильной разрозненностью данных и тем, как организует процесс Минэкономразвития, которое собственно, занимается российским единым порталом данных. «Наш основной сайт открытых данных, Data.gov.ru, - говорит Бегтин, -это, в сущности, агрегатор. Там очень мало собственных данных. Там данные, которые они собрали с разных ресурсов. Сама идея очень нерациональна. Например, на сайте правительства Москвы нет разброса данных по тысяче ресурсов. Этот ресурс с самого начала делался на Data.mos.ru, и там публикуются данные, которые непосредственно вытаскиваются из государственных систем. А на федеральном уровне это делается очень разнонаправленно и, честно скажем, не очень качественно. Поэтому, конечно, пока и не надеемся, что там что-то сильно улучшится».

Что касается российских данных по транспорту, в Индексе они в основном представлены, в первую очередь, данными РЖД, хотя в машиночитаемом формате они не представлены. «В Open Knowledge, - объяснил Бегтин, - обсуждался вопрос о разбросанности данных по транспорту, но их, конечно, интересуют, в первую очередь, данные федеральные. Федеральные данные – это у нас РЖД. Но опять же, с РЖД никто не взаимодействовал. Проблема с доступностью именно транспортных данных есть во многих странах, в первую очередь там, где железными дорогами владеют коммерческие компании, которые не хотят раскрывать информацию. Но в России это ведь государственная компания, и, по идее, ничего секретного там нет – могли бы и опубликовать».

Отметим, что Индекс, созданный Фондом открытых знаний, представляет собой сильное обобщение, так как данные всех входящих в него стран оцениваются по одним и тем же немногочисленным параметрам, которые в могут не в равной мере точно отражать фактическое положение дел в том или ином государстве. Однако, по мнению Бегтина, «даже при всех ограничениях этого Индекса, он достаточно объективен и показателен. То, что у нас творится с открытыми данными в России, конечно, ужасно. Частично это связано с тем, что у нас всё пошло по очень бюрократизированному пути. Тех, кто публикует у нас эти данные, не интересует ни их качество, ни взаимодействие с разработчиками, ни повторное использование. Их интересуют исключительно какие-то формальные отчетные вопросы.

Существуют альтернативные подходы – например, тот, к которому прибегло правительство Москвы. Если бы в свое время у нас открытыми данными занялось не Минэкономразвития, а Минкомсвязи, то было бы больше шансов, потому что в этом случае мы могли бы лоббировать раскрытие данных ключевых государственных систем. Нам же нужна не массовость. Нам не нужно, чтобы тысячи ведомств раскрыли огромное количество бессмысленных массивов. Наша цель - чтобы были раскрыты ключевые данные. Например, Минобрнауки – по эффективности работы школ или Минэнерго – по смене тарифов и статистика по энергетике».