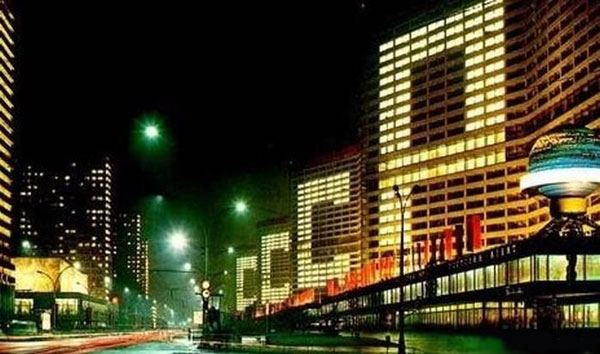

В конце апреля Аналитический центр Юрия Левады обратился к россиянам с простым вопросом об отношении к итогам деятельности самых заметных глав российского государства XX века. Первое место в ретроспективном рейтинге популярности занял Леонид Ильич Брежнев, оставив позади и мученическое смирение Николая II, и «сильную руку» Сталина.

Исходя из опубликованных результатов, 56% жителей России XXI века оценили эпоху застоя «положительно» или «скорее положительно». При этом показатели популярности Михаила Горбачева и Бориса Ельцина — олицетворений эпохи перемен — можно назвать, скорее «анти-рейтингом»: граждан, оценивших их деятельность негативно, оказалось в два раза больше, чем тех, кто отозвался о них положительно.

О том, что добрая половина населения страны вспоминает так называемый «период брежневского застоя» как «благословенные времена», известно давно. Но определенного смещения акцентов, которое продемонстрировал последний соцопрос, нельзя нее заметить. Эти изменения свидетельствуют о том, что изрядно надоевший постсоветский кухонно-политический спор о преимуществе «десницы православного государя» перед «железной рукой красного диктатора» практически завершен.

Вывод, к которому пришли 56% граждан страны, можно назвать вполне однозначным: чума на оба ваших дома. Россияне выбирают хоть какой-нибудь хлеб хоть с каким-нибудь маслом. И еще новый айфон в качестве отдаленной потребительской цели (вместо вожделенной «автомашины ”Жигули”»).

Шутки шутками, но лозунг «За стабильность!», насаждаемый пропагандой периода «развитого путинизма», похоже, и правда смог занять лидирующие позиции в умах россиян. Слово «застой», которое вскоре стало прочно ассоциироваться с этим лозунгом, первое время вызывало в Кремле некоторое смущение. Так, в ноябре 2010 года президент Дмитрий Медведев в своем видеоблоге признал, что «с определенного периода в нашей политической жизни стали появляться симптомы застоя» и «возникла угроза превращения стабильности в фактор стагнации».

Но уже через два года Владимир Путин, сменивший своего друга в кресле президента, отвечая на вопросы журналистов, однозначно дал понять, что от выбранных лозунгов он отказываться не собирается, и сравнение с эпохой Брежнева его не особенно пугает — действующая власть вполне может с этим уживаться. В качестве аргумента своей политической позиции президент привел пример Китая.

«Стабильный застой. Вы знаете, это всегда такое... очень эффектное сопоставление, но оно не имеет под собой серьезных оснований. Почему? Потому что обязательное, я хочу это подчеркнуть, я хочу, чтобы это все услышали, непременное условие развития – это стабильность. Ну о каком развитии может идти речь, если все трещит по швам в стране в политическом смысле, кто же будет вкладывать сюда деньги? Как бы там ни ругали политическую систему в Китае, а деньги туда идут и прежде всего, потому что там стабильно», - объяснил Путин свою позицию на встрече с журналистами в декабре 2012 года.

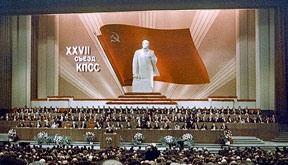

Строго говоря, «эпоха застоя» не ограничивается правлением Леонида Ильича Брежнева. Хронологически она простирается до самого XXVII съезда КПСС, на котором Горбачев и ввел в повседневный обиход слово «застой» и «застойные явления». Некоторые реплики, прозвучавшие в его речи четверть века назад, сегодня кажутся подозрительно актуальными.

«Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем решались. Инертность, застылость форм и методов управления, снижение динамизма в работе, нарастание бюрократизма — все это наносило немалый ущерб. В жизни общества начали проступать застойные явления», - с сожалением признал генсек 26 февраля 1986 года.

Общность «классического советского» и современного российского подхода к решению (а, точнее, к нежеланию искать решение) основных социально-политических проблем можно констатировать со всей очевидностью. Мнение о том, что современная Россия медленно, но верно возвращается к худшим традициям тотальной советской стагнации, звучат и из уст правозащитников.

23 мая ассоциация Amnesty International опубликовала новый доклад о мировой ситуации в сфере соблюдении прав человека в 2012 году. Шестистраничный раздел документа, посвященный России, открывается следующими словами: «Власть подавляла нарастающие мирные протесты. В стране были приняты новые законы, ограничивающие право на свободу выражения мнений, собраний и объединений. Не прекращалось притеснение правозащитников, журналистов, адвокатов».

В числе антидемократических мер, предпринятых российскими властями в минувшем году, эксперты организации отмечают и закон об НКО, и возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете, и создание «реестра запрещенных сайтов». Вспоминают они и репертуар главных телеканалов страны, которые «в прайм-тайм постоянно показывали передачи, призванные очернить тех, кто выступает с критикой в адрес правительства».

Неутешительные итоги 2012 года в одном из интервью подвела Анн Нердрум, координатор Amnesty International по России. «В прошлом году действительно произошли изменения. Но это изменения к худшему. Я уже давно занимаюсь Россией, а до этого – Советским Союзом. По-моему, был произошел огромный скачок назад как в смысле общей атмосферы, так и в смысле принятых совсем недавно законов. Правозащитники воспринимаются как враги народа, НКО должны регистрироваться как «иностранные агенты», то есть шпионы. Все это возвращает нас в советское время, когда все иностранное воспринималось как нечто абсолютно демоническое», - заключила она.

Действительно, сегодня становится уже трудно игнорировать тот факт, что совокупность принятых за год «охранительных законов» по потенциальному эффекту может сравниться с печально известной статьей 70 УК РСФСР — «Антисоветская агитация и пропаганда».

Создается впечатление, что власть реагирует на «социальный запрос» той части общества, которая соскучилась по эпохе Брежнева. Впрочем, если «синхронизация» реальной политической жизни страны с обозначенными общественными ожиданиями будет продолжаться такими же темпами, то сторонникам славных советских традиций скучать осталось совсем чуть-чуть.