Граждане доверяют церкви почти также, как и Путину. Однако они не хотят, чтобы Церковь лезла в политику, а власть была религиозной. Меж тем опыт последних лет демонстрирует, что церковные и светские власти действуют в абсолютно обратной логике. Это плохо и для власти, и для Церкви, и для страны вообще.

Многочисленные и широко обсуждающиеся скандалы вокруг Русской православной церкви, помимо прочих — частью крайне неприятных — моментов, дают еще и представление о том, что же такое Церковь в глазах той массы граждан, которые причисляют себя к православным.

Граждан этих очень много: по данным социологов порядка двух третей от всех россиян, а то и больше. Именно к ним обращена всяческая полемика по «делу Pussy Riot» и иные споры о «квартире и часах». Вопрос, впрочем, стоит ставить более широко. Какое место в жизни россиян вообще занимает Церковь? Если смотреть на рейтинги доверия общественным институтам, то выясняется, что церкви россияне доверяют едва ли не больше всего. Согласно прошлогодним данным «Левада-центра», церковь и религиозные организации занимали в рейтинге доверия третье место, после президента и премьера.

Причем на фоне проявившейся в прошлом году отрицательной динамики рейтингов доверия первых лиц (за год уровень доверия президента и премьера упал с 67 до 50 и 52 процентов соответственно) уровень доверия к церкви был относительно стабилен и сравнялся с тандемократами, составив 49 процентов. Годом ранее он составлял 55 процентов, за год до того — 50.

Однако о желаемой роли церкви в жизни мирян это мало что говорит. Зато результаты апрельского опроса той же социологической службы дают новую пищу для размышлений по этому поводу. Опрос, естественно, был посвящен как раз «панк-феминисткам», их акции и их аресту, но самое интересное не в них. А в той динамике, которая прослеживается в ответах граждан на вопросы о взаимоотношениях церкви и государства.

Итак: в 2005 году 16 процентов граждан определенно выступали за то, что церковь должна влиять на принятие государственных решений, а еще 26 полагали, что «скорее должна». Противной точки зрения («определенно не должна» и «скорее не должна») придерживались в общей сложности 51 процент. Но уже в 2007 году результат был иным: доля желающих участия церкви в политике (в смысле принятия государственных решений — это же политика) сократилась до 29 процентов против 42 двумя годами ранее, противников этого стало уже более 60 процентов. С тех пор картина радикально не изменилась: в 2012 году число противников участия церкви в делах государства стало уже 65 процентов, число сторонников незначительно сократилось до 26 процентов.

Еще одним важным обстоятельством, которое зафиксировали социологи, стал ровно обратный процесс. Спрос на «религиозность» политиков сократился в тот же период ровно таким же образом. Число считающих, что власть в той или иной степени должна руководствоваться религиозными убеждениями, сократилось с 43 процентов в 2005 году до 29 и 28 процентов в 2007 и 2012 годах. Доля противников такой точки зрения возросла с 46 процентов (2005 год) до 58 (2007 год) и 56 (2012 год). А вот отношение к религии за этот же период у опрошенных практически не изменилось. Стало быть, мы имеем дело не с секуляризацией или напротив клерикализацией общества, а именно с изменением отношения граждан к паре «Церковь-государство».

И это при том, что власти (как церковные, так и мирские) ровно в тот же период демонстрировали приверженность ровно к обратному (см. На пути к расколу). Уже в последние годы патриаршества Алексия Второго становилась все заметнее тяга РПЦ к политическим играм и участию в актуальных процессах. «Сейчас, как и 400 лет тому назад от нас вновь требуют, чтобы мы не "вмешивались в дела мирския". Нам говорят: не лезьте в общество со своей верой, со своей этикой, со своей культурой. Нам предлагают замкнуться в себе, якобы предостерегая от "обмирщения"... Каким должен быть ответ? Пример Патриарха Гермогена оставляет нам единственно возможный выбор. Этот выбор — гражданское действие, которого мы не должны избегать и бояться», — это актуальная позиция патриарха Кирилла.

Церковь де-факто добилась допуска к двум важнейшим общественным институтам, финансируемым государством и до того почти на сто процентов свободным от религиозной составляющей: это школа и армия. Это, разумеется, не вполне «политика» в глазах граждан (хотя это, конечно, именно она), но даже это свидетельствовало об усилившейся роли Церкви именно в генерации государственных решений.

Здесь можно долго поминать восстановления храмов, квазизаконную реституцию церковной собственности («квази» - потому как никакой иной реституции государство почему-то не допускает) и прочий налет как бы православия вплоть до обязательного ритуала посещения богослужений тандемократами и ежегодную трансляцию схождения Благодатного огня на ТВ.

Нельзя при этом сказать, что россияне в этом масштабном властном церковном проекте участия не принимают — еще как принимают. Пояс Пресвятой Богородицы, чьи гастроли устраивал Фонд Андрея Первозванного под руководством главы РЖД, помимо чиновной публики собрал и более трех миллионов «простых россиян» по всей России.

Но здесь, как кажется, и кроется объяснение. Граждане почитают политику за нечто не вполне достойное и не хотят, чтобы Церковь маралась. Ровно как и не хотят, чтобы госчиновники лезли своими не очень чистыми руками с сферу сакрального.

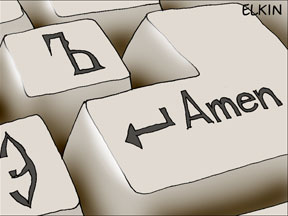

И то, что иерархи действуют и рассуждают в абсолютно противоположной логике — очень печально и тревожно. Когда протоиерей Всеволод Чаплин рассуждает о «партии православных» (см. Партия Чаплина - сила православная), он мыслит в категории политического. А паства от него хочет, чтобы он был более сосредоточен на делах духовных. И когда патриарх Кирилл открытым текстом агитирует за Путина перед выборами, он тоже идет поперек мнения населения. Для иерархов в таких обстоятельствах велик риск утраты доверия, которое неизбежно отразится и на доверии к Церкви вообще. Гражданам нужен эталон морали, а не филиал «Единой России» или министерство по духовности. Для страны в целом такая Церковь тоже важна — при отсутствии других негосударственных структур или механизмов-дублеров в «вертикально-интегрированной» госмашине.

Церковь в этом смысле выполняет функцию места, куда можно пойти, когда идти больше некуда. Потому и пояс Богородицы собрал три с хвостиком миллиона граждан, сутками стоявших в очередях ради одного прикосновения. Если православное начальство этого не понимает, то плохо может быть не только ему, но и всем нам.