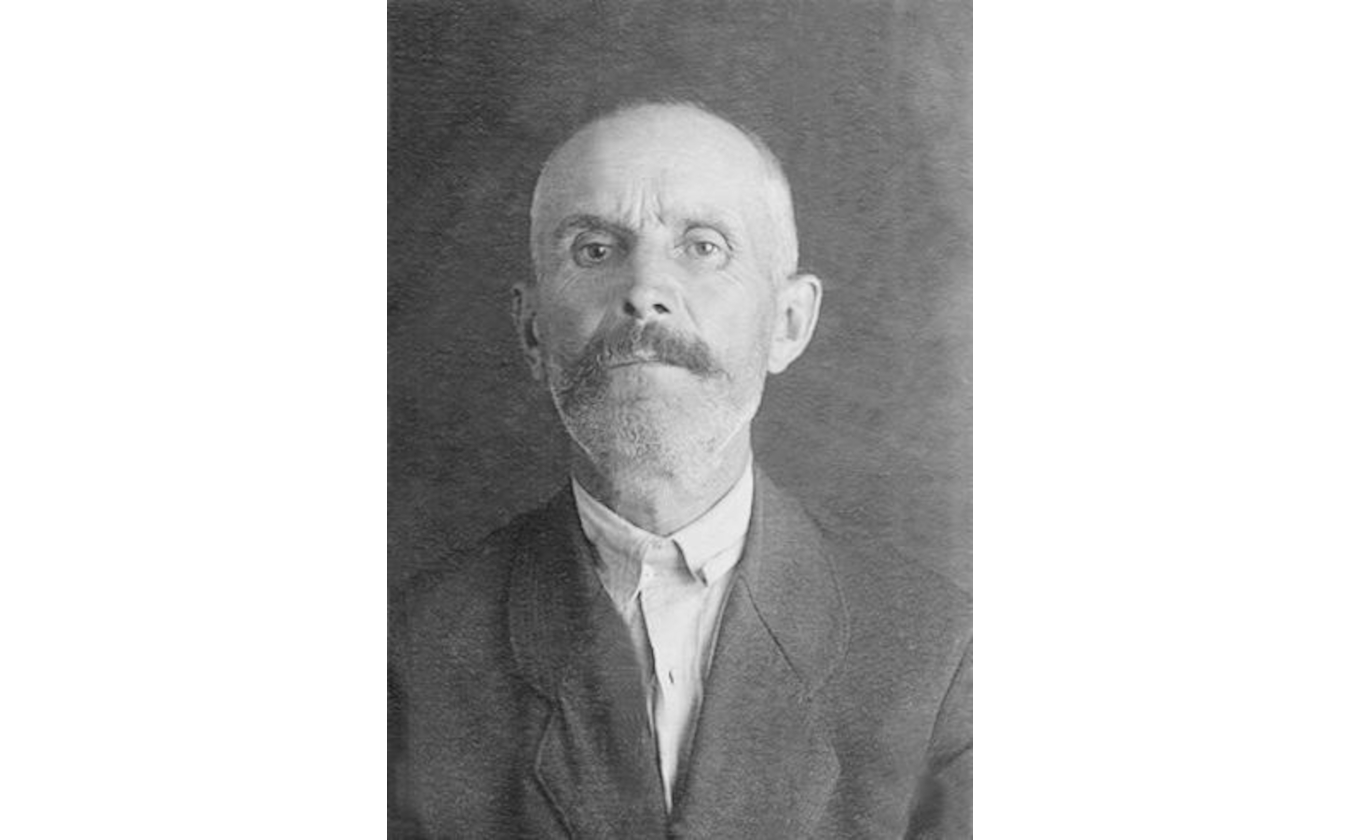

Дмитрий Вдовин родом из города Коломны Московской губернии, его отец был возчиком, а по другим данным — мелким тоговцем. Окончил четырёхклассное городское училище. В 21 год, в 1904 году, поступил в армию писарем, служил до 1906 года. Затем работал продавцом в лавке, принадлежащей его брату.

В 1910 году женился, у него было трое детей: Евгений (1911), Любовь (1912, по мужу — Лозовская), Всеволод (1918). С 1912 — владелец магазина посудно-москательных товаров. В 1918 году работал по найму агентом по снабжению в Коломенской артели кондитеров.

В 1919 — 1920 годах служил в Красной Армии переписчиком в запасном батальоне на Западном фронте. По демобилизации работал конторщиком в Коломенском уездном отделе здравоохранения.

С 1922 по 1928 год — староста Успенского кафедрального собора города Коломны, в 1928 — 1929 годах, после закрытия кафедрального собора, — член церковного совета коломенской церкви Святой Троицы на Репне. По воспоминаниям родственников, он был хорошим семьянином, благочестивым, добрым, мягким, отзывчивым человеком. Часто брал с собой детей на службу в Успенский собор, приводил их на клирос — хотел, чтобы они пели в церковном хоре.

В 1924 году стал совладельцем одной четвертой части магазина «Казаков и Вдовины», занимавшегося торговлей деревяными изделиями и посудой. Несмотря на незначительность собственных средств, в 1926 году как торговец был лишен избирательных прав. С 1927 года стал изготовлять и продавать сита и решета. В 1930 году пришлось оставить кустарный промысел и поступить на работу в государственную организацию. С 1931 года — рабочий лесопильного цеха Коломенского завода. С 1932 — паковщик цветного металлолома.

15 апреля 1935 года власти Коломны приказали всем лишенцам в десятидневный срок выехать за пределы Коломенского района, и с 25 апреля Дмитрий Вдовин поселился в городе Озеры Московской области. Он начал усиленно добиваться отмены несправедливого решения, и 9 марта 1936 года ВЦИК удовлетворил его ходатайство, и он вернулся домой. С 1935 по 1937 год работал агентом по снабжению при Озерском райпромкомбинате Московской области.

Был арестован 22 августа 1937 года. На допросе в коломенской тюрьме следователь предъявил ему обвинение в недовольстве советской властью, с чем арестованный не согласился. На следующий день следователь обвинил его в агитации против советской власти.

— Ну, скажите тогда, когда и где были случаи такой агитации? — спросил Дмитрий Вдовин.

— Ну как где? Ну, возможно, что и в Москве. Вы ведь снабженец — вероятно, будучи по делу в Москве, могли агитировать.

Дмитрий Вдовин протестовал, слыша такие надуманные обвинения.

Через два дня ночью следователь снова вызвал его на допрос:

— Дайте показания о вашей церковной деятельности!

— В 1928-1929 годах я состоял членом церковного совета. С 1929 года членом церковного совета я не состою, но остался приверженцем тихоновской ориентации до сегодняшнего дня.

— Вы арестованы как участник контрреволюционной церковно-монархической организации. Вы признаете это?

— Категорически отрицаю.

— Вы лжете перед следствием. Следствие располагает данными, изобличающими вас в участии в контрреволюции. Требуем от вас правдивого показания.

— Вторично утверждаю, что я членом контрреволюционной церковно-монархической организации никогда не состоял.

— Предлагаем вам прекратить запирательство и приступить к исчерпывающим показаниям о вашей контрреволюционной деятельности.

— Я еще раз утверждаю, что никакой контрреволюционной деятельности никогда и нигде не проводил.

28 августа следователь устроил очную ставку со священником Стефаном Можаевым, который на допросах оговорил себя, Дмитрия Вдовина и многих священнослужителей. На очной ставке он подтвердил, что весной 1937 года якобы завербовал Вдовина в контрреволюционную организацию.

— Обвиняемый Вдовин, вы подтверждаете показания Можаева Степана Сергеевича?

— Показания Можаева я категорически отрицаю, так как я никогда ему согласия в участии в контрреволюционной организации не давал.

И заметил лжесвидетелю, что как же это он так делает, или умирать не думает, на что тот сказал, что если бы Дмитрий Вдовин был на его месте, то поступил бы точно так же.

По окончании допросов в Коломне 1 сентября 1937 года был перевезен в Таганскую тюрьму в Москве, где следователь снова потребовал от него показаний о контрреволюционной деятельности, на что получил такой ответ:

«Я ни в какой контрреволюционной организации не состоял и виновным себя в этом не признаю».

9 октября 1937 года тройка НКВД приговорила Дмитрия Вдовина к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в Бамлаг, куда прибыл 16 ноября. Первое время работал на лесоповале. В феврале 1938 году из-за флегмоны ног был помещен в сангородок. В октябре в связи с поражением левой ноги и потерей трудоспособности его актировали как инвалида, и лагерное начальство назначило его экономистом в центральные мастерские при строительстве железной дороги.

30 января 1939 года он сообщил родным, что находится в Дальневосточном крае на станции Известковая (ныне — посёлок Известковый Облученского района Еврейской автономной области) в поселке Кульдур и работает в 53 колонне в пошивочной мастерской.

21 декабря 1939 года Дмитрий Вдовин написал родным:

«Благодарю за заботу обо мне и о моем здоровье, я чувствую себя пока хорошо для моего возраста... Хожу... уже без костылей, но с клюкой, то есть с палочкой. Ты пишешь, что я о ногах пишу скупо, — нет, я не скуплюсь, но не хотел бы писать о плохом, хотя и хорошего-то нет; вот скоро будет двадцать пять месяцев, как я выбыл от вас, и сколько еще пройдет, кто знает...».

23 января 1940 года он писал жене:

«Ты пишешь и просишь не поддаваться унынию. Напрасно ты это думаешь. Я сам отлично знаю, что тоской и печалью делу не поможешь, и я чувствую себя очень хорошо — духом бодр, хотя отчасти плоть немощна, но для моего возраста и того достаточно, что имею, то есть здоровья, и тем более, где я нахожусь, сама обстановка не дает повод к большому унынию, — конечно, не дома, сама должна понять, но все-таки коллектив людей на нашей колонне очень хороший — начальствующие люди симпатичные, ко мне относятся как те, так и другие очень внимательно, даже подчас думается, как будто бы я этого и недостоин, поэтому и нет основания очень-то убиваться; напрасно ты так думаешь и судишь по какой-то фразе из письма — конечно, не дома, ясно и понятно... Я вам писал даже не один раз, что посылок не шлите, также и денег: расходы большие, а нужды большой нет, — я обхожусь, а у вас без того расходы, тем более это дело связано с такими неудобствами по дальности. Читая строки твоего письма, я очень-очень рад за вас, что у детей наших дружба — это самая лучшая черта в жизни, и желаю им также и в дальнейшем держаться ближе к дружбе, зная, что дружная семья веселее переживает радости и легче переживает неприятности...»

26 января Дмитрий Вдовин отправил заявление верховному прокурору РСФСР — просил пересмотреть дело и освободить его из лагеря, но получил на это стандартный для тех лет ответ, что оснований для пересмотра дела нет.

В феврале 1940 г. жена Дмитрия Вдовина обратилась в НКВД с просьбой пересмотреть его дело. А 5 сентября 1940 года и сам Дмитрий Вдовин обратился к руководству НКВД с заявлением:

«Считаю предъявленные мне обвинения... голословными и ни на чем не основанными и ничем не доказанными... Я обращаюсь к Вам с просьбой поручить затребовать дело о моем аресте и постановление тройки опротестовать на предмет его отмены и освобождения меня от дальнейшего заключения».

Оба заявления остались без последствий.

Последнее письмо, полученное от Дмитрия Вдовина было отправлено им 28 мая 1941 года. Условия жизни заключенных с началом войны значительно ухудшились.

Скончался 23 апреля 1942 года в Средне-Бельском исправительно-трудовом лагере Амурской области от туберкулеза легких. Погребен в безвестной могиле.