Семен Антонов — крестьянский сын из села Шовского Шовской волости Лебедянского уезда Тамбовской губернии. О родителях своих он всегда говорил с особым благоговением, а об отце часто любил повторять: «Хотел бы я иметь такого старца, он никогда не раздражался, всегда был кроткий и ровный. Когда случится в доме беда, он остается покоен. После пожара ему говорили: «Ты, Иван Петрович, погорел», а он отвечает: «Бог даст, поправлюсь». Однажды мы шли мимо нашего поля, и я сказал ему: «Смотри, у нас воруют снопы», а он: «Э, сынок, Господь нам уродил хлеба, нам хватит, а кто ворует, — стало быть, у него нужда есть».

Со временем юноша стал просить родителей отпустить его в монастырь, он хотел принять постриг в Киево-Печерской лавре. Отец настоял на том, чтобы сын сначала поступил на воинскую службу и лишь после ее прохождения решил, кем ему быть. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге. По окончании военной службы пробыл дома лишь одну неделю и уехал на Афон.

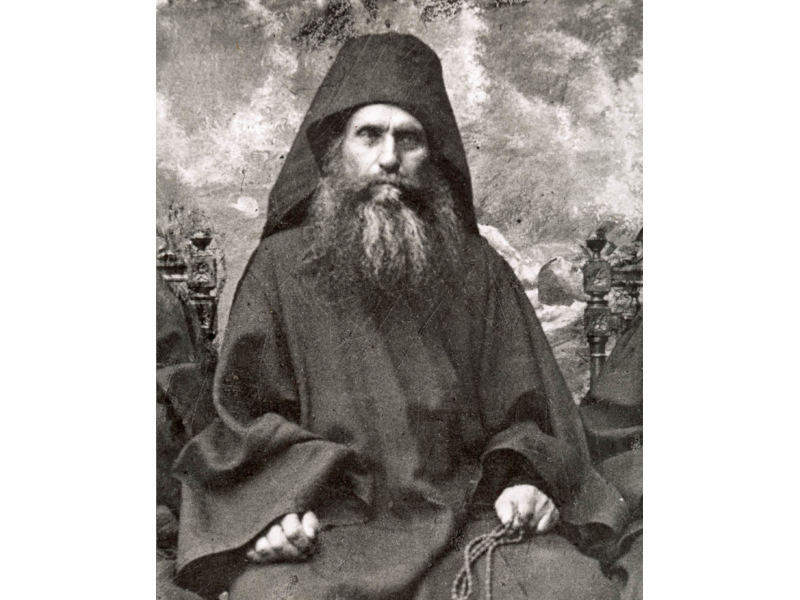

Осенью 1892 года 26-летний Семен Антонов прибыл русский монастырь святого великомученика Пантелеимона. Первым послушанием стала работа на мельнице.

В 1896 г. пострижен в монашество с именем Силуан.

В самом начале молитвенного подвига он пережил такого рода искушения, о которых можно прочесть в древних патериках и наблюдать их массовый характер в наши дни: искушение подмены, прельщение чудесными явлениями, дающими ложную духовность. Однажды ночью келия брата Симеона наполнилась страшным светом, пронизавшим даже тело его, так что он увидел свои внутренности. Помысел нашептывал ему: «Прими — это благодать», душа смутилась, и дух покаяния отступил от нее. Потом старец сокрушенно скажет, что «всю жизнь надо плакати о грехах своих — таков путь Господень», — и это есть подлинная православная духовность, в отличие от всех других «возводящих на небо» учений, питающих гордость человеческую.

В 1911 году пострижен в схиму с оставлением прежнего имени. Нес послушание монастырского эконома, заведовал мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет — торговой лавкой.

Своих учеников он не имел и в послушании у какого-либо определенного старца не находился. «Трудно жить без старца, — говорил он впоследствии. — Неопытная душа не разумеет воли Божией, и много скорбей перенесет она прежде, чем научится смирению». Сам он, подобно большинству монахов, воспитывался в атмосфере общей для иноков Афона духовной традиции, проводя, как того требовал многовековой уклад жизни в обители, дни в непрестанной Иисусовой молитве, длительных богослужениях в храме, постах и бдениях, частой исповеди и Причащении Святых Христовых Тайн, чтении духовных книг и труде.

Спал он сидя, один-два часа в сутки урывками по 15-20 минут, ночь отдавая Иисусовой молитве. В непрестанной борьбе прошло пятнадцать лет. И однажды ночью, когда, несмотря на все старания, чисто молиться не давалось, монаха Силуана охватило болезненное томление: столько лет предельных для человека усилий, и еще скрывается желанный Господь! Отец Силуан произнес в сердце своем: «Господи... что я должен делать, чтобы молиться Тебе чистым умом?.. чтобы смирилась моя душа?». И был ему ответ в сердце от Бога: держи ум твой во аде, и не отчаивайся.

Прожив сорок шесть лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор или к удалению в пустынь, считая, что без благоволения Божия они сами по себе являются лишь вспомогательными средствами, а не целью христианской жизни. Находясь среди людей, старец хранил ум и сердце от посторонних помыслов, очищал их от страстей для молитвенного предстояния Богу, утверждая, что это самый короткий путь ко спасению.

Он писал записки, опубликованные в 1952 г. его учеником архимандритом Софронием (Сахаровым).

Скончался 24 сентября 1938 г. во втором часу ночи, поболев перед смертью чуть больше недели. Был погребен в тот же день вечером в 4 часа.