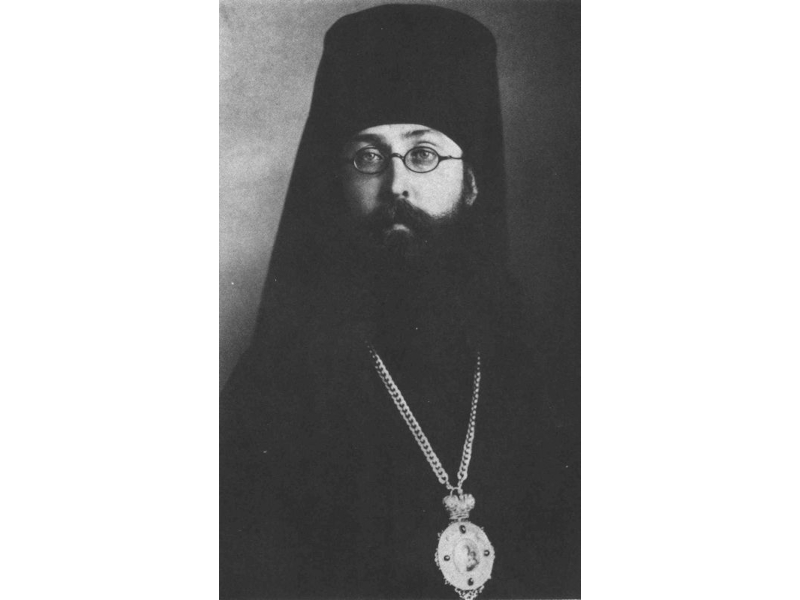

Александр Лебедев — сын священника из города Коломны Московской губернии. Закончил Коломенское духовное училище, ежегодно получал награды за учебу и примерное поведение. По окончании училища юноша поступил в местную Духовную семинарию, выделяясь и здесь своей серьезностью и способностями. Ректор семинарии назначил его уставщиком и канонистом до самого конца обучения. Выполнение этих обязанностей способствовало сближению Александра с благодатной силой богослужения, под влиянием которой вырастала его церковная настроенность.

В свободное от богослужения и учебы время он совершал дальние прогулки. Летом ежегодно ходил из Москвы в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, а из Коломны — в Голутвин монастырь и в Спасскую мужскую обитель Рязанской епархии.

В 1898 г. 20-летний Александр Лебедв окончил Духовную семинарию и стал готовиться к вступительным экзаменам в Московскую духовную академию. По благословению отца, Александр поступил в послушники в Бобренев Рождественский монастырь, где участвовал в чтении и пении во время всех богослужений.

Во время вступительных экзаменов в Московскую духовную академию он выполнил задание, но, считая себя недостаточно подготовленным, прервал испытания и вернулся в Коломну. Затем уехал в Казань и поступил послушником в Спасо-Преображенский мужской монастырь. Александр Лебедев был принят вольнослушателем в Казанскую духовную академию. В 1899 он успешно выдержал вступительные экзамены и стал студентом Академии, которую окончил в 1903 г. Святейший синод назначил его преподавателем гомилетики и литургики в Симбирскую духовную семинарию. Здесь он трудился четыре года, обучая будущих пастырей уставному богослужению и проповеди.

С переездом в Москву продолжилась его педагогическая деятельность. Он работал в Кадетском корпусе и в 3-й Московской гимназии, а позже — в Николаевском Сиротском институте. В 1918 г. Сиротский институт был преобразован в 165 Московскую трудовую школу, которую Александр Лебедев одно время возглавлял. В 1919 г. он заведовал почтовым сектором в Главном лесном комитете.

Рождественским постом, незадолго до великого праздника Рождества Христова, он был пострижен в монахи с именем Григорий епископом Варфоломеем (Ремовым) в Зосимовской пустыни Владимирской епархии. Первые месяцы послушания прошли под руководством старца Митрофана.

С переходом монаха Григория в Московский Даниловский монастырь его наставником стал епископ Феодор (Поздневский), управлявший в те годы монастырем. Здесь он прошел путь от иеродиакона до архимандрита. 19 ноября (2 декабря) 1923 г. святейший патриарх Тихон (Белавин) в Москве рукоположил архимандрита Григория во епископа Шлиссельбургского и Лодейнопольского, викария. Петроградской епархии. «В памяти современников остались знаменательные слова патриарха при назначении нового викария: «Посылаю вам жемчужину».

Одновременно епископ Григорий стал наместником Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Это было время особой активности врагов церкви — обновленцев. Епископ Григорий явился стойким защитником православия.

Как наместник Лавры, владыка Григорий прежде всего заботился о сохранении традиций монашеского благочестия. В эти годы он сближается с замечательным насельником обители — иеромонахом Варнавой Муравьевым.

К этому периоду архипастырства относятся дошедшие до нас проповеди епископа Григория (1924-27гг.). Главные темы — православно-церковной проповеднической традиции: христианская вера, любовь, духовно-молитвенная жизнь, борьба с грехом и покаяние, причащение Святых Христовых Тайн, благоговейное отношение к святыням и др. — владыка Григорий рассматривает с постоянным сознанием новых, весьма трудных и сложных условий, в которых находятся верующие, к которым обращено назидание. В слове в 14-ю неделю по Пятидесятнице, раскрывая духовный смысл притчи о званных на брачный пир, архипастырь наставлял: «Может, и вы, пренебрегши возвышенным зовом, предпочтете ему зов тела и страстей? Не избрали ли вы участь остаться с земной добычей, пренебрегая нужным и ценнейшим?.. Тогда с омерзением осудите себя и вздохните о Божьих чертогах, о пире любви, о свете и радости, о чистоте и блаженстве. И вспомните, что зов любви идет и теперь, и теперь вас ждет милосердие Отца: идите, чертоги открыты и все уже готово, трапеза обильна и сладость ее неизменна. Вы поспешите на зов любви! Сделайте, наконец, выбор, достойный призывающего вас Бога и не постыдный для вас самих! Торопитесь делать выбор, пока еще говорит в вас совесть, и вы различаете свет и тьму, добро и зло. Торопитесь обеспечить себе место на вечере Бога! И когда настанет час, вы насладитесь сладостью блаженной вечности в единстве любящего и радующегося Отца, торжествующего Сына и всенаполняющего Духа Святого на бесконечные веки веков. Аминь».

Открывая духовно-нравственную глубину евангельской притчи о талантах, Владыка Григорий говорит: «Теперь обратимся к нашей грустной земле. Что делается здесь? Как раскрываются Божии дары и как преумножаются данные Богом таланты? Разве не один ответ на эти вопросы: „Горе нам... Горе нам... Горе нам!“ Все извращено, все перетасовано до неузнаваемости, забыто и брошено Божие! Свои цели, свои пути... Кто помнит о Божиих талантах? Где взращивание их? Вместо торжества вечного идет жалкая гонка за пустым и обманным, и банкротством иллюзий кончается жизнь!»

По данным архива ФСБ, епископ Григорий в Петрограде был дважды арестован: первый раз в декабре 1924 г. как наместник лавры за неуплату налогов и продажу лаврской ризницы. На суде держался мужественно. Получил небольшой срок и был освобожден 17 апреля 1925 г. Второй раз епископа Григория арестовали 31 марта 1927 года по групповому делу Пастырского училища. По этому делу, прекращенному чекистами «за недостатком компрометирующего материала», владыка обвинялся по статье 58, часть 10 в создании некоего кружка. «Ревнителей истинного православия», члены которого якобы должны были организовывать протесты при закрытии властями церквей".

Владыка Григорий вышел на свободу 19 ноября 1927 г. во время уже возникших и постепенно нараставших споров вокруг послания (декларации) заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского)«. Епископ Шлиссельбургский Григорий не принял декларацию и за богослужением поминал только патриаршего местоблюстителя митрополита Петра.

Владыка Григорий придерживался принципа не ориентироваться на личности. Поэтому он, разделяя в целом позицию митрополита Иосифа (Петровых), не присоединялся к возглавляемой им группе епископов и священников. С митрополитом Сергием епископ Григорий стремился сохранять нормальные, непредвзятые отношения. Но принципиально несогласный с декларацией, скорбевший о тех разделениях, которые она внесла в жизнь церкви, он написал заместителю патриаршего местоблюстителя в начале 1928 г. искреннее письмо: «Обращаю к Вам свою сыновнюю просьбу. Мне очень тяжело, глубокочтимый Владыка, огорчить Вас отказом восприять Ваши советы. Наш вчерашний разговор был предметом моего тщательно продумывания, и я пришел к одному решению: настоящим я повергаю перед Вами просьбу освободить меня от несения обязанностей Вашего наместника по Св. Троицкой Алескандро-Невской лавре и снять с меня руководство Шлиссельбургским и Детскосельким викариатством с увольнением на покой. Четыре с половиной года пребывания на служении здесь, четыре с половиной года почти сплошных страданий, выучили меня ходить и определяться только состоянием по совести перед Лицем Божиим. И теперь моя совесть спокойна. Пусть меня судит Господь... Я покидаю Лавру, которой отдал свою душу, где было пролито столько слез, пережито столько горя, но где вместе с тем осязалась невидимая милосердная рука Божия, где молитвы были от сердца, где обвевало веянием непрестающего единения и любви, и где я отдыхал душой, сливаясь в молитве с сердцами своей паствы, так любящей лавру. Я покидаю горячо любимый мною клир, всегда воздававший мне не по заслугам — своею преданностью, любовью и послушанием... Пусть простят меня, я буду молить их об этом. Пусть все поймут, что я бессилен сделать что-либо другое. Вот почему покойна моя совесть. Пусть меня судит Господь».

Но митрополит Иосиф (Петровых) продолжал считать его своим. Уже после официального отделения от митрополита Сергия он благословил епископа Григория продолжать служение в Александро-Невской Лавре в качестве его (митрополита Иосифа) наместника.

В мае 1928 года он был назначен епископом Феодосийским, викарием Таврической епархии, но к месту назначения не поехал, остался на покое. Владыка Григорий уехал на родину, в Коломну, где много работал над богословскими трудами, среди которых центральное место занимает экзегетическое сочинение «Благовестие святого евангелиста Марка (Духовные размышления)». В одном из писем он называет эту работу «Евангельские образы».

В течение нескольких месяцев 1932 г. и начала 1933 года владыка Григорий провел в подмосковном поселке Жаворонки, но власти оказали давление на хозяйку дома, и ему было отказано в жилье.

Весной 1933 г. он поселяется в старинном городке Кашине. Время проходит в основном в богословских занятиях. Владыка заботливо окормляет духовных чад, которые приезжают к нему. Из сохранившихся его писем видно, каким духовно чутким, любящим и мудрым наставником был он для них. Он стремился вести их путем христианского подвига, неизбежность которого для всех учеников Христовых, в те годы, связана была прежде всего с жестокими гонениями на церковь: «Путь за Христом есть крест, есть непрерывный подвиг, есть безжалостное насилие над собой... Вывод будет один: не ищи от жизни роз, покоя, благодушного довольства и наслаждения. Христианство — подвиг... Всегда будет труд, напряженное принуждение себя, слезы и воздыхания... А потому полюби спасительную скорбь. Она — неизбежный путь к Богу, через нее очищение».

В Кашине Владыка Григорий посещал собор св. благоверной княгини Анны Кашинской, но служил, по-видимому, дома. При аресте его было изъято архиерейское облачение и большое количество свечей.

Епископ Григорий был арестован 16 апреля 1937 г. по ст. 58-10/11. Владыка обвинялся в том, что являлся руководителем фашистко-монархической организации в г. Кашине. На первом же допросе он отверг обвинение и виновным себя не признал. В течение апреля — мая он допрашивался трижды. Владыка никого не назвал. Ответы следователю были продуманы и не давали никаких поводов для обвинения. 10 мая 1937 года был последний допрос. Убедившись в твердости владыки, следователи больше его не вызывали.

13 сентября 1937 года епископ Григорий в числе 50 человек был приговорен тройкой Кашинского УНКВД к расстрелу. Через четыре дня, 17 сентября 1937 года, он был расстрелян.