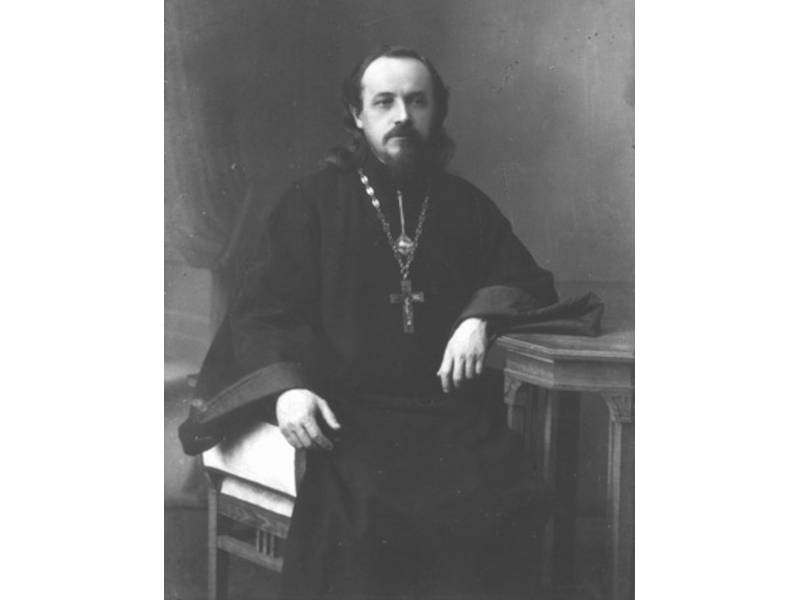

Константин Богословский — сын священника села Борисовского Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Родился с подвывихом бедра и всю жизнь сильно прихрамывал. Поэтому с самого начала родители направляли его путь по преподавательской стезе, в отличие от братьев, которых готовили к священству.

В 1885 году 14-летний Константин Богословский окончил Вологодское духовное училище, в 1891 году — Вологодскую духовную семинарию, в 1895 году — Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Удостоился права быть освобожденным от экзаменов при соискании степени магистра богословия. Женился. Рукоположен во священника.

С 1895 года — преподаватель Закона Божия и русского языка в Вологодском епархиальном женском училище. С 9 октября 1896 года — преподаватель русского и церковнославянского языка, чистописания, арифметики Усть-Сысольского духовного училища. В 1898 году в Харькове была издана его монография на основе кандидатской диссертации — «Государственное положение Римско-католической церкви от Екатерины Великой до настоящего времени».

С 1899 года — преподаватель на кафедре истории и обличения русского раскола Вологодской духовной семинарии. 5 июня 1907 года назначен смотрителем Устюжского духовного училища.

С 1915 года состоял товарищем председателя Великоустюжского епархиального комитета по оказанию помощи беженцам. В 1917 году был участником Всероссийского Собора духовенства и мирян в Москве. Вернувшись в город Великий Устюг, Константин Александрович принял участие в съезде духовенства и мирян Велико-Устюжского викариатства, на котором был избран почетным председателем.

Был участником Поместного собора 1917-1918 годов.

22 июля 1918 года был возведен в сан протоиерея епископом Вологодским Александром (Трапицыным).

По инициативе о. Константина на Чрезвычайном Епархиальном собрании духовенства и мирян была образована комиссия по выделению Великоустюжского викариатства в самостоятельную епархию, сам он стал председателем этой комиссии. В 1918 году епархия была образована. С 1918 года о.Константин являлся председателем Велико-Устюжского епархиального совета.

С 1920 года — клирик Великоустюжской Мироносицкой церкви. Одновременно работал архивариусом в Северо-Двинском губернском архиве.

В 1921 году был арестован вместе с архиепископом Великоустюжским Алексием (Бельковским) и двумя другими членами епархиального совета по обвинению в организации «незаконного» сбора средств на церковь. Архиепископ Алексий, следуя указу патриарха Тихона и постановлению Поместного Собора, благословил начать в епархии сбор в пользу Церкви деньгами и натуральными продуктами. Кроме того, был установлен сбор прошений и документов. Вскоре собранная сумма была направлена в Высшее Церковное Управление. Это привлекло внимание властей, их обвинили в «нарушении декрета Совнаркома об отделении Церкви от государства». 12 июня 1921 года они были приговорены к пяти годам лишения свободы. Осужденные были сразу же амнистированы и освобождены.

Был назначен настоятелем Успенского собора.

3 августа 1922 года был арестован в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей. Освобожден под подписку «при чтении проповедей среди прихожан Успенского собора не касаться вопросов, не относящихся к религии, как то политических, относительно изъятия церковных ценностей и т.п.»

В деле имеется справка, что «после отъезда в Москву прогрессивного протоиерея Ермолаева [обновленца] Богословский вступил в комитет прогрессивного духовенства, где также всячески тормозил работу и сводил таковую на нет». В заключительном постановлении сказано, что Богословский «тормозил исследование иконных риз... следствием чего было волнение среди устюжских граждан», обвиняемый «дал подписку не касаться в церковных проповедях политических вопросов... нарушил ее, нападая в проповедях на компартию... ведя антисоветскую пропаганду... В то же время он не прерывает связи с лицами препятствующими изъятию церковных ценностей и распространяющими ложные слухи... Допрошенный обвиняемый Богословский виновным себя ни в чем не признает. Такое его поведение указывает на сторонника „тихоновщины“ открыто ставшей на сторону контрреволюции»

30 марта 1923 года Комиссией НКВД по административным высылкам был признан виновным в контрреволюционной деятельности и приговорен к двум годам заключения. Наказание отбывал в Соловецком лагере особого назначения.

После освобождения в 1925 году некоторое время находился в Архангельске в административной ссылке. По воспоминаниям родных, этот прежде веселый, общительный человек, вернулся домой молчаливым и замкнутым. В 1925 году назначен настоятелем Вологодской Благовещенской церкви, в которой прослужил до закрытия. В 1930 году стал настоятелем Богородице-Рождественской церкви.

В 1930 году обвинялся в «контрреволюционной деятельности».

В мае 1937 года в местных газетах появилось сообщение, что постановлением Вологодского горсовета от 4 мая 1937 года Богородское кладбище, на котором находился храм Рождества Богородицы, закрывается в связи со строительством вторых железнодорожных путей и реконструкцией железнодорожного узла; погребения на нем прекращаются с 15 мая, останки будут перенесены на другие кладбища, и летом 1939 года кладбище должно быть уничтожено. Это сообщение взволновало прихожан храма и служивших в нем священников, которые увидели во всем этом всего лишь предлог для закрытия сначала кладбища, а затем и самого храма, так как прокладке параллельных железнодорожных путей кладбище нисколько не мешало. Более сотни жителей Вологды, чьи родственники были погребены на Богородском кладбище, подписали письмо во ВЦИК, в котором они поясняли, что строительство железнодорожных путей, в соответствии с приложенным ими к заявлению планом, не может служить причиной для закрытия кладбища. Эту инициативу власти расценили как «контрреволюцию».

26 июня 1937 года на всенощную под праздник Всех святых в храм Рождества Богородицы прибыл назначенный управляющим Вологодской епархией епископ Иоанн (Соколов). Духовенство Вологды было убеждено, что епископ Иоанн является секретным сотрудником НКВД. Настоятель храма протоиерей Константин Богословский, подойдя к архиерею, сказал: «Согласно каноническим правилам, мы вас архиереем не считаем». И отошел от владыки. Никто из стоявших в алтаре священников и членов причта не подошел к епископу взять благословение, всю службу он тихо простоял в алтаре, а затем незаметно покинул Вологду и поехал на новое место назначения в Архангельск.

2 июля 1937 года прот. Константин Богословский был арестован как "организатор и руководитель контрреволюционной церковно-монархической группы, антисоветская агитация... проводил активную контрреволюционную деятельность, распространял провокационные слухи, пропагандировал фашизм«.Проходил по групповому делу «Дело Богословского К.А. и др. Вологда, 1937 г.»

Из обвинительного заключения: «Богословский К.А, собирал сведения о закрытых церквях и репрессированных служителях культа, о чем информировал митрополита Сергия. По его инициативе была написана клеветническая в антисоветском духе жалоба во ВЦИК РСФСР о якобы незаконном закрытии Богородского кладбища. Зимой 1935 г. на квартире священника Подъякова среди духовенства агитировал: «В правительстве у нас сидят бывшие каторжане и не умеют управлять государством, а издавая нелепые законы, только мучают население». В октябре 1936 г. распространял к/р клеветнические измышления, агитировал: «Даже молодежь понимает весь обман Советской власти... Теперь все поняли, что колхозы дожили до голода, хлеб отдали государству, а самим есть нечего, хоть умирай».

Виновным себя не признал, постановление о предъявлении обвинения подписывать отказался. В период следствия содержался под стражей в Вологодской тюрьме.

19 сентября 1937 года тройкой при УНКВД СССР по Северной области был приговорен к расстрелу.

Расстрелян 2 октября 1937 года.