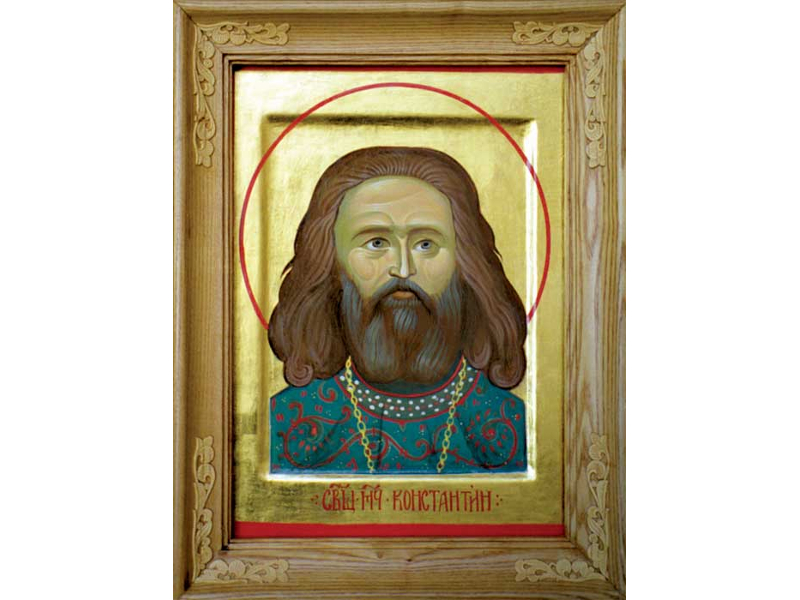

Константин Сухов — сын священника, пятый ребенок в семье. Мать Константина умерла после рождения шестого ребенка. Отец растил детей один. Трое его сыновей — Стефан, Константин и Александр — стали священниками.

18 июля 1887 года, по окончании Симбирской духовной семинарии, 21-летний Константин Сухов был определен псаломщиком к Сергиевской церкви села Ясашная Ташла Тереньгульского района Ульяновской области. Женился. В его семье родилось семеро детей, трое из них умерли от дифтерита в младенчестве, еще сын погиб 16-летним, во время революции, младший был расстрелян в 1937 г.

17 сентября 1888 года рукоположен во диакона епископом Симбирским Варсонофием (Охотиным). 25 сентября 1888 года рукоположен во священника тем же преосвященным. Служил в Иоанно-Богословском храме в селе Опалиха (ныне село Апалиха Майнского района Ульяновской области).

17 мая 1890 г. по собственному прошению был принят в клир Самарской епархии, определен настоятелем храма в с. Старо-Дворяновка Самарского уезда, заведующим и законоучителем местной церковно-приходской школы. 1 февраля 1896 г., «для пользы службы», был перемещен настоятелем Рождественского храма села Большая Царевщина Самарского уезда, заведующим и законоучителем местной церковно-приходской школы. Из «Летописи жизни села Царевщина», хранящейся в архиве Самарской области: «Отец Константин Сухов был всеми любим за его простоту в обращении и веселый характер: «С малым — мал с большим — большой».

1 декабря 1899 г., о. Константин, думая о здоровье оставшихся в живых малолетних детей, по собственному прошению был переведен в село Узморье Новоузенского уезда, который находился в заволжских степях и где был более сухой и здоровый климат. Вскоре в оставленном им Царевщинском приходе поднялось настоящее волнение: целая депутация царевщинских крестьян явилась к владыке Гурию (Буртасовскому) просить о возвращении о. Константина, снискавшего любовь паствы, на их приход. 26 марта 1900 г. владыка Гурий подписал указ о возвращении о. Константина на служение обратно в Царевщину. Через 4 месяца после возвращения в Царевщину самая младшая их дочь, маленькая Вера, тоже умерла. Осенью 1903 г. вл. Гурий, памятуя о давнем желании о. Константина сменить место жительства и нуждаясь в укреплении отдаленного прихода, предложил ему переехать в Бугуруслан. Паства на этот раз не препятствовала, смирилась с желанием семьи Суховых покинуть село, где она потеряла троих детей.

С 12 октября 1903 года — настоятель Бугурусланского Вознесенского собора, заведующий и законоучитель церковно-приходской школы при соборе. Преподавал также в школах окрестных деревень Васильевки и Ключевки. В 1908 г. он открыл в Бугуруслане (на свои деньги) еще одну школу, где преподавал Закон Божий. Помогал материально многим детям из бедных семей, чтобы они могли получить образование.

Сразу после своего назначения о. Константин стал представлять духовенство в городском земском собрании. С 1910 г. — депутат Бугурусланской думы. Был членом правления Бугурусланского духовного училища.

При наступлении революционных событий о. Константин с амвона и с думской трибуны разъяснял людям, чем грозят стране и народу отступничество от православной веры и измена императору. 25 февраля 1918 г. — в день празднования памяти свт. Алексия, митрополита Московского и всея Руси, — о. Константин возглавил крестный ход, который после обычного обхода храма направился прямо к зданию Революционного совета, где заседали большевики. Вскоре новые руководители-большевики, ограбив казну, бежали из города. Поздней осенью 1918 г., после поражения Чехословацкого корпуса территория Самарской области была захвачена Красной армией.

22 октября 1918 г., в воскресенье, передовые дивизии красного командира Гая, уже ворвались в Бугуруслан. Начались массовые расстрелы «врагов революции». О. Константина взяли в соборе во время литургии, когда у престола в алтаре он во всеуслышание поминал недавно расстрелянную в Екатеринбурге царскую семью и православное воинство, противостоящее безбожникам. Прихожан собралась, как обычно, полная церковь. Весь народ шел за карателями, выводившими о. Константина на улицу, умоляя не трогать батюшку. Невзирая на их мольбы, они отвели священника в полном облачении на берег реки Кинель и расстреляли на том самом месте, где обычно совершался крещенский молебен.

Тело мученика было брошено на месте расправы, и его забрали верующие. Боясь осквернения могилы, его похоронили тайно, местонахождение могилы так и осталось неизвестным. Предполагается, что останки его покоятся недалеко от Успенского храма на Старом кладбище Бугуруслана.