Василий Лебедев — сын псаломщика из села Старухино Беланинской волости Боровичского уезда Новгородской губернии, один из его младших братьев, иеромонах Арсений Лебедев, расстрелян в 1937 году. Отец их умер в 1880 году, когда Василию было семь лет.

В 1884 году окончил Боровичское духовное училище, куда был зачислен на казенный счет по крайней бедности семьи. Мать не имела материальной возможности помогать сыну, казенное содержание не всегда было достаточным, и здесь будущему священноиноку поневоле пришлось сурово поститься по сравнению со своими более обеспеченными товарищами. Утром перед занятиями ему зачастую приходилось ограничиваться куском хлеба и чашкой холодной воды и после этой скромной трапезы садиться за уроки. Эти обстоятельства не пробудили в его сердце зависти, но приучили к воздержанию, закалили волю и воспитали в нем чувство милосердия и сострадательность к людям.

В 1894 году окончил Новгородскую духовную семинарию. Большое влияние на семинариста оказал преподаватель по истории раскола, священник Дмитрий Сперовский, который, когда Василий учился в 5 классе, принял монашеский постриг. Все свободные часы Василий отдавал изучению старопечатной литературы. На выпускном экзамене его, как выдающегося ученика, в течение сорока пяти минут экзаменовал архиепископ Феогност (Лебедев), который нашел успехи Василия в области знания раскола настолько значительными, что благословил отправить его на лето в Москву к архимандриту Павлу (Прусскому), настоятелю Никольского единоверческого монастыря, с целью подготовки Василия к миссионерской деятельности. По возвращении в Новгород он сразу был назначен на должность помощника епархиального миссионера. В его ведении находились три уезда Новгородской губернии — Крестецкий, Валдайский и Демянский.

1 апреля 1895 году принял монашеский постриг с наречением имени Варсонофий в Сретенской церкви Антониева монастыря (на территории которого находилась семинария), 9 апреля там же рукоположен в сан иеродиакона, а 30 апреля — во иеромонаха. О. Варсонофия зачислили в братию Антониева монастыря, но свой монашеский подвиг он нес не столько в келье, сколько в гуще народа.

В том же 1895 года был назначен помощником на должность епархиального миссионера, а в 1896 году — епархиальным миссионером-проповедником Новгородской епархии. Участвовал во Всероссийских миссионерских съездах: в Казани (1897), Киеве (1908), Петербурге (1912).

В 1908 году в Новгороде были учреждены религиозно-нравственные чтения, которые стали проводиться регулярно в течение всего года два раза в месяц по воскресеньям, во время Великого поста — каждое воскресенье. Чтение состояло из двух бесед. Частыми участниками религиозно-нравственных чтений были епископ Тихвинский Андроник (Никольский), иеромонах Петр (Зверев) и епархиальный миссионер иеромонах Варсонофий.

В 1909 году был приглашен в Москву старообрядцами на 1 Поморский съезд. Результатом его многолетних миссионерских трудов был переход многих старообрядцев к единоверию. 10 февраля 1909 года был утвержден в должности епархиального миссионера-проповедника с возведением в сан архимандрита. С 1911 года стал наместником Казанского Спасо-Преображенского монастыря.

Благодаря усердным трудам архимандрита Варсонофия миссионерское дело в Новгородской епархии настолько расширилось, что потребовало постоянно действующих миссионерских курсов. В 1912 году такие курсы были проведены в Валдайском Иверском монастыре для духовенства Валдайского, Демянского и Крестецкого уездов, в городах — Новгороде, Тихвине, Боровичах и Череповце, на станции Малая Вишера. На курсы часть священников вызывалась в обязательном порядке, невызванные священнослужители, а также миряне могли участвовать в занятиях по своему желанию. В программу курсов входили сектоведение, расколоведение, теория и практика живой проповеди.

4 сентября 1912 года в Новгородской епархии состоялся первый миссионерский съезд, и с этого времени такие съезды стали для епархии постоянным явлением. Архимандрит Варсонофий был строителем многих единоверческих храмов, где после освещения совершал богослужение по древним книгам, что явилось действенной проповедью и призывом к старообрядцам присоединиться к православию. О. Варсонофий стал и одним из главных устроителей новой обители с необычным названием «Забудущие родители», как назывался скит на древнем кладбище в 30 верстах от Старухинского погоста в Боровичском уезде. Лесной скит впоследствии был преобразован в монастырь. В число насельников вошел младший брат о.Варсонофия — Арсений (Лебедев) (+ 1937).

Вот как описывает миссионерские труды и личность отца Варсонофия один из его современников: "К обращению уклоняющихся от спасительного пути были направлены его труды. С этой же целью он стремился и к расширению своего миссионерского опыта участием в миссионерских всероссийских съездах: Казанском в 1897 году, Киевском в 1908 году и единоверческом Петроградском в 1912 году. Отец Варсонофий вынесенные отсюда познания ценил не как средство одолеть противника в споре, а как средство с бóльшим умением и сильнее влиять и на старообрядцев, изводя их из тьмы неведения, и на колеблющихся православных, укрепляя их в вере отцов. Во имя евангельского совета миссионерам быть мудрым, как змея, и простым, подобно голубю, отец Варсонофий поревновал и сумел попасть даже на первый поморский старообрядческий всероссийский собор в Москве в 1909 году и вынес оттуда много полезного для своего дела.

Если по своему душевному складу отец Варсонофий с самого начала деятельности был достаточно близок и понятен народу, среди которого жил и работал, то с течением времени эта близость увеличилась, он сроднился с народом, научившись ценить и понимать душу народную. Нужно было слышать его рассказы по возвращении из миссионерских поездок: это было точное воспроизведение жизни с ее характерными штрихами, даже обычный разговорный язык отца Варсонофия получил оттенок народной речи, а в случае нужды, например на беседах, он научился говорить подлинным языком своих слушателей и даже слушательниц. В этом понимании души народной и любви к ней кроется секрет возраставшего уважения к миссионеру даже среди врагов Церкви. Прекрасно изучив чин единоверческого служения, его напевы и произношение, отец Варсонофий побеждал врагов их собственным оружием, привлекая на эти служения многих поклонников старой веры. Он никогда не позволял себе, подобно некоторым, не в меру ретивым миссионерам, издеваться над народным невежеством, так как среди тьмы народной способен был видеть жгучий интерес к вопросам веры и человеческого спасения. Поэтому он относился к беседам и собеседникам всегда серьезно и выработал тот способ ведения бесед, который создавал в слушателях чувства не злорадного торжества у одних и оскорбления и обиды у других, а сокрушение о заблуждении братьев у одних, желание возвратить их к свету познания Христова и сознание своей неправоты или, по крайней мере, сомнения в своей правоте у других. Так велось дело у него в течение всех 22 лет его миссионерства«.

В 1911 году о. Варсонофий был определен епископом Мамадышским, третьим викарием Казанской епархии. По его личному ходатайству назначение было отменено, хиротония не состоялось.

8 января 1917 года был хиротонисан во епископа Кирилловского, викария Новгородской епархии. Хиротонию возглавил архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий), которому сослужили шесть архиереев. До конца января владыка служил в храмах Новгорода, а потом уехал в Кириллов.

После революции епископ неустанно призывал народ к вере, к жизни в Церкви, звал народ, как детей, так и взрослых, учиться истинам веры в храме Божием, указывая на предосудительность изгнания Закона Божия из школ. Видя все ухудшающееся положение православных, он открыл в Кириллове Братство православных жен и мужей. Основные положения братства были таковы: «Братство Кирилло-Белозерского монастыря имеет целью: поднятие религиозного духа и нравственности среди народа; сохранение чистоты веры православной; охрану православных церковных святынь и церковного имущества как достояния всего православно верующего народа, в частности, охрану местной святыни — Кирилло-Белозерского монастыря.

Для осуществления этих целей Братство устраивает религиозно-нравственные чтения и беседы; заботится о религиозно-нравственном обучении и воспитании подрастающего поколения; употребляет согласно духу Евангелия все меры морального воздействия для заступления гонимой Церкви Христовой; занимается делами благотворительности; наблюдает за сохранностью старинных храмов, икон, церковной утвари и принимает меры против их порчи и истребления; оказывает поддержку сродным по цели организациям; привлекает в число своих членов истинных сынов святой Православной Церкви путем распространения своих идей, в целях согласованности».

14 сентября 1918 года был арестован красноармейцами по возвращении из поездки в Горицкий женский монастырь, где он осматривал местные древности. Причиной ареста послужила проповедь, произнесенная в Ильинской церкви Кирилловского уезда в день храмового праздника св.пророка Божия Илии.

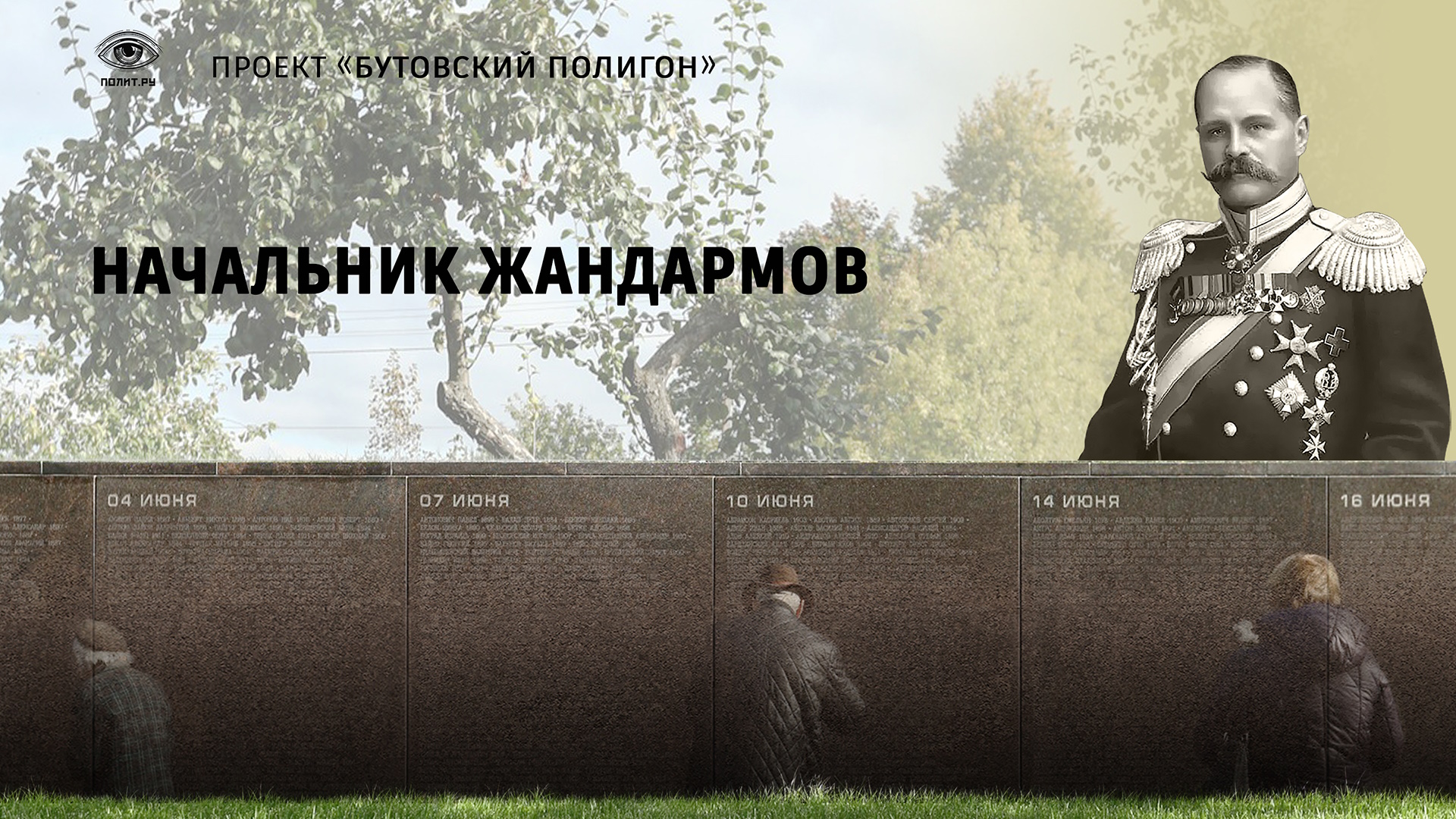

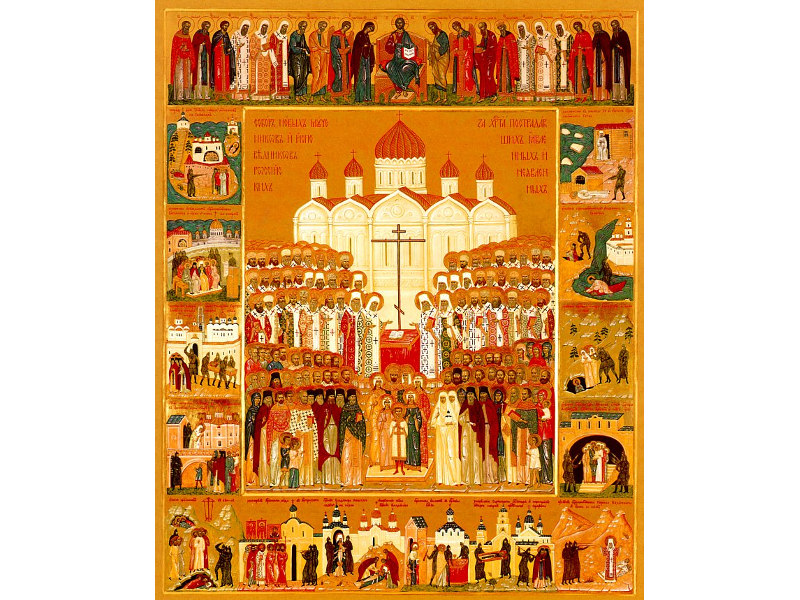

Был расстрелян 15 сентября 1918 года на учебном стрельбище в предместье г.Кириллова, на 2-й версте по старой горицкой дороге у горы Золотухи, неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря. Вместе с владыкой были расстреляны священник Иоанн Иванов, игумения Ферапонтова монастыря Серафима (Сулимова) и четыре мирянина — Николай Бурлаков, Анатолий Барашков, Михаил Трубников и Филипп Марышев.

Перед казнью, до тех пор пока владыка не закончил молитвы, красноармейцы не могли его расстрелять. Он шёл на расстрел, раскрыв руки крестом, в него не попала ни одна пуля. Тогда палачи в ярости бросились на священномученика и закололи его штыками.

Тела мучеников положили в общую яму, которую заставили вырыть купцов-заложников. Дважды монахи Кирилло-Белозерского монастыря получали от властей разрешение выкопать тело владыки и перезахоронить его отдельно в своем монастыре, но красноармейцы выстрелами прерывали работы. Тела казненных так и остались лежать в одной яме на месте расстрела.