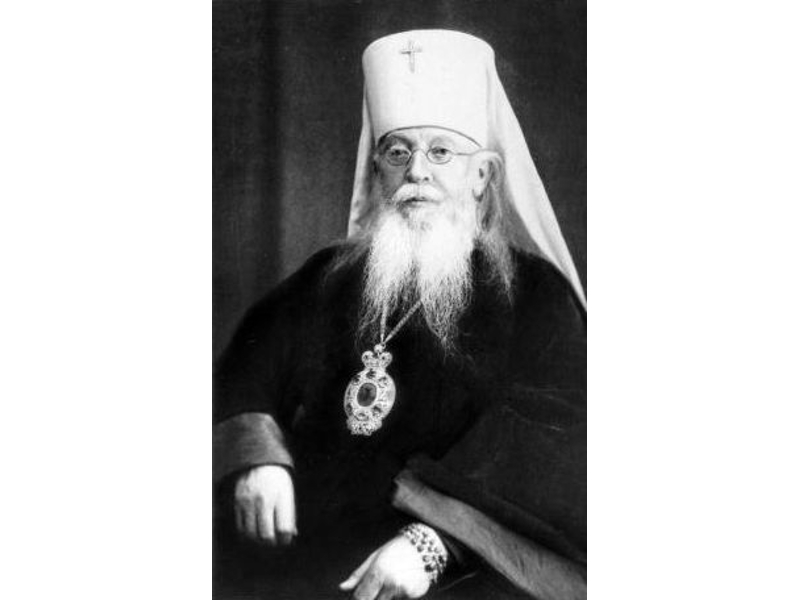

Александр Преображенский — сын священника села Мочилы Кормовской волости Веневского уезда Тульской губернии (ныне село Серебряно-Прудского района Московской области). О своих отроческих религиозных переживаниях святитель вспоминал так: «Я любил часто и подолгу оставаться на кладбище и здесь, среди могил и крестов, этих безмолвных, но красноречиво свидетельствующих знаков, что все персть, все пепел, все сень, со слезами на глазах молил Господа, чтобы Он, Милосердный, во время благопотребное сподобил меня быть служителем алтаря и приносить безкровную, умилостивительную Жертву за скончавших своё земное странствование».

В 1871 году 17-летний Александр Преображенский поступил в Тульскую духовную семинарию и здесь пережил первые серьёзные духовные искушения. Особенности обучения и воспитания не соответствовали полученным в семье традициям церковного благочестия. Александр стал подумывать о профессии врача, но постоянное общение с отцом помогло ему преодолеть эти искушения, и в 1877 году он поступает в Московскую духовную академию. Здесь он смог приобщиться к тому пастырскому подвижничеству, коим всегда славилась Троице-Сергиева лавра.

В 1881 году он успешно окончил Московскую духовную академию. За своё исследование на тему: «Шестоднев экзарха Болгарского. Опыт исследования языка и текста по списку 1263 года» он был удостоен степени кандидата богословия. В 1881 году был назначен на должность преподавателя латыни в Раненбургское духовное училище Рязанской епархии. 7 декабря 1882 года назначен помощником смотрителя Скопинского духовного училища той же епархии.

В том же 1882 году женился — но в следующем году потерял жену и новорожденного младенца почти одновременно.

7 марта 1885 года он принял монашеский постриг с именем в честь мученика IV века, ученика священномученика Климента Анкирского. Затем был рукоположен в сан иеромонаха. В 1886 году назначен инспектором Томской духовной семинарии с возведением в сан игумена. В 1888 году назначен ректором Иркутской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. 10 сентября 1889 года хиротонисан во епископа Киренского, викария Иркутской епархии. Хиротония была совершена в Иркутском Вознесенском монастыре. В 1893 году перемещен на Тобольскую и Сибирскую кафедру. В 1897 году назначен епископом Рижским и Митавским. В 1910 году перемещен на Виленскую и Литовскую кафедру. В 1904 году возведен в сан архиепископа.

Много сделал для улучшения жизни простых сельских батюшек, зная об их трудностях из собственного жизненного опыта: организовывал кассы взаимопомощи, открыл приюты для малолетних сирот из семей духовенства, расширил деятельность свечного завода епархии.

К ожидавшемуся в 1905 году Поместному собору святитель Агафангел составил по поручению Святейшего синода отзыв о разрешении актуальных проблем богослужебной жизни Русской православной церкви, где говорил о необходимости исправить грамматические и стилистические ошибки, которые с XVII века вкрались в богослужебные книги, а также упорядочить приходское богослужение в соответствии с древними уставами.

Немало занимался он и благотворительностью: на его средства содержалась столовая для бедных детей, много у него было и постоянных пансионеров. Современники свидетельствовали о нем: «Счастливая уравновешенность духа, мягкость и внимательность в общении, ровность и выдержанность характера, полное уважение к чужому мнению — вот те личные свойства Владыки, которые невольно вызывали к нему любовь всех соприкасавшихся с ним»

В 1913 году был назначен на Ярославскую и Ростовскую кафедру. Вскоре возводен в сан митрополита.

Летом 1914 года началась Первая мировая война. Владыка Агафангел организовывает госпитали, отправляет священников в действующую армию.

В 1917-1918 годах — член Предсоборного присутствия и затем — член Поместного собора. С 1918 года — член Высшего церковного управления и Священного синода при патриархе Тихоне.

12 мая 1922 года патриарх Тихон, будучи в заточении, категорически отверг требования группы обновленцев о передачи им полномочий на высшее церковное управление, передав митрополиту Агафангелу грамоту на право замещения: «Вследствии крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага Церкви поставить Ваше Высокопреосвященство во главе Церковного управления до созыва Собора».

3 июня 1922 года появляется так называемый «Меморандум трех» за подписью митрополита Сергия (Страгородскаго) и архиепископов Евдокима (Мещерского) и Серафима (Мещерякова), где предательски заявлялось, что обновленческое высшее церковное управление является «единственной канонически законной церковной властью». Все пастыри призывались считать распоряжения ВЦУ «законными и обязательными». 5 июня 1922 года митрополит Агафангел издал послание о своём вступлении во временное управление Русской православной церковью и призвал верующих хранить в чистоте устои церкви и остерегаться тех, кто пытается незаконно узурпировать церковную власть. За сопротивление обновленцам в их попытке захватить церковную власть святителя арестовали, и в конце 1922 года больной старец, после заключения в несколььких тюрьмах, отправился общим этапом с уголовными преступниками в трёхлетнюю ссылку в поселок Колпашев Нарымского края (Томская губерния).

В завещании патриарх Тихон назвал митрополита Агафангела вторым кандидатом на должность местоблюстителя патриаршего престола. Ко времени окончания ссылки владыки были арестованы два других патриарших местоблюстителя — священномученики митрополит Петр (Полянский) и митрополит Кирилл (Смирнов). Органы ГПУ пытались поставить у кормила церкви послушную группу епископов во главе с архиепископом Григорием (Яцковским). Однако митрополит Сергий (Страгородский), назначенный митрополитом Петром своим заместителем на время ссылки всех трёх патриарших местоблюстителей, запретил эту группу.

Евгений Тучков, начальник особого секретного отдела ОГПУ, пытался давить на митрополита Агафангела, срок ссылки которого истёк в конце 1925 года. В апреле 1926 года состоялась их встреча в Пермской тюрьме. Тучков предложил святителю принять высшую церковную власть. Целью Тучкова былло столкнуть иерархов при помощи интриг и дезинформации, чтобы спровоцировать множественные расколы в церкви и тем самым лишить ее законной иерархии. Владыка, конечно, не мог располагать в ссылке всеми текстами распоряжений митрополита Петра (Полянского), но помня предательское поведение митрополита Сергия в 1922 году, он из Перми в апреле 1926 года издал послание, в котором известил о вступлении в должность патриаршего местоблюстителя. Вернувшись из ссылки, он получил указ митрополита Петра (Полянского) воспринять местоблюстительство, однако митрополит Сергий, согласившись было освободить должность, по-видимому под давлением ГПУ, отказался отдать права местоблюстительства их законному владельцу.

Последующее переговоры, телеграммы и письма митрополита Сергия, изобилующие канонической казуистикой, могли только убедить мудрого и твёрдого, но прямого и простодушного владыку в том, что заместитель митрополита Петра — не тот человек, который способен объединить епископат и выстоять против нажима безбожной власти. Он понял, что митрополит Сергий начнёт борьбу, и в мае 1926 года послал такую телеграмму: «Продолжайте управлять церковью. Я воздержусь от всяких выступлений, распоряжение о поминовении митрополита Петра сделаю, так как предполагаю ради мира церковного отказаться от местоблюстительства».

Через несколько дней от митрополита Петра, находившегося в ссылке, пришло письмо, в котором он приветствует вступление митрополита Агафангела в должность местоблюстителя. Святитель снова призвал митрополита Сергия приехать в Москву, чтобы собрать архиереев и принять от него верховную власть. Но тот отказался приехать и опять затеял длительную переписку, в которой, в частности, говорит, что распоряжения митрополита Петра из тюрьмы «распоряжения или скорее советы лица безответственного».

Тогда митрополит Агафангел сообщил митрополиту Петру, что принять на себя обязанности местоблюстителя не сможет «ввиду преклонности лет и расстроенного здоровья». Будучи лишён властолюбивых устремлений, святитель предложил митрополиту Петру передать вместо себя местоблюстительство митрополиту Кириллу (Смирнову) или митрополиту Арсению (Стадницкому), не желая, чтобы верховная власть оставалась в руках митрополита Сергия. Видя пагубность, по его мнению, дальнейшей политики митрополита Сергия для церковной нравственности, особенно после издания им Декларации 1927 года, владыка выступил с исповедническим обращением от 24 января 1928 года, в котором вместе с частью архиереев (Ярославская оппозиция) отказался от административного подчинения митрополиту Сергию и заявил о переходе на самоуправление, предусмотренное указом патриарха Тихона от 20 ноября 1920 года. В ответном письме митрополит Сергий просил владыку сохранить с ним общение, грозя каноническими прещениями.

Вскоре с митрополитом Агафангелом случилось несколько сильнейших сердечных приступов, во время которых он всегда сначала прибегал к приобщению Святых Таин и только после этого принимал медицинскую помощь. 10 мая 1928 года, предчувствуя близость смерти, он призвал своих викарных архиереев — епископа Варлаама (Ряшенцева) и епископа Евгения (Кобранова), чтобы составить новое обращение к митрополиту, где сказать, что они не прерывают молитвенного общения с заместителем патриаршего местоблюстителя, не желая учинять никакого раскола, и всех обращающихся епископов, клириков и мирян направляют к митрополиту Сергию ради мира церковного. Тут же говорилось, что «распоряжения заместителя, смущающие нашу и народную религиозную совесть и, по нашему убеждению, нарушающее каноны, в силу создавшихся обстоятельств на месте, исполнять не могли и не можем». Таким образом, даже не принимая политики митрополита Сергия, владыка до конца жизни старался послужить делу церковного единения. Детская простота и душевная чистота подвижника делали его неспособным к расчётливой дипломатии и политической борьбе, необходимых, чтобы удержать в руках внешнюю административную власть.

Все эти переживания за Церковь Христову сильно подорвали здоровье владыки. Сердечные приступы участились и в середине сентября он слёг в постель. Перед кончиной святитель часто приобщался Святых Таин.

Скончался 16 октября 1928 года. Двенадцать ударов тридцати ярославских храмов возвестили о кончине святителя. Погребли владыку лишь на седьмой день в склепе под Леонтьевским храмом на Ярославском Леонтьевском кладбище. Лицо его было как в первый день после кончины: светло, бело, покойно, а от гроба веяло благоуханием.

Рака с мощами святителя Агафангела находится ныне в Казанском соборе Казанского монастыря г. Ярославля.