Очередная реформа пенсионной системы, предпринятая российскими властями, лишний раз свидетельствует, что создатели этой системы были крайне далеки от понимания реальных экономических процессов. Им казалось (а многим и до сих пор кажется), что достаточно взять и перенести на нашу почву чужие приемы, и все у нас расцветет. Не требуется большого ума, чтобы просто взять и скопировать иностранный образец только на том основании, что он хорошо работает и показывает прекрасные результаты. Да, может быть, он и работает, но только в совершенно других обстоятельствах или, как бы у нас сказали раньше, в других социально-экономических условиях.

В качестве примера подобного рода неудачных копирований можно привести внедрение еще в 1992 году прогрессивного налогообложения доходов физических лиц с обязательной подачей декларации о доходах, которое было просто списано с иностранных образцов. Но у нас другая страна, и наши работники и работодатели не имели ни малейшего желания платить подоходный налог по ставке большей, чем привычные 13%, и поэтому изыскивали массу способов обойти нелюбимую прогрессивку. Причем изыскивали так активно и изобретательно, что государство никаких дополнительных доходов от прогрессивного обложения не получало и, после осознания этого печального факта, спустя десять лет после внедрения, прогрессивку отменило и оставило обложение доходов только по линейной шкале.

В качестве еще одного примера неудачной копии, можно привести налог с продаж, дискуссия о введении которого недавно вспыхнула и, слава богу, тут же погасла. Понятно, что эта была еще одна попытка воспроизвести относительно удачный американский опыт, при полном игнорировании неудачного российского. Дело в том, что налог с продаж действовал на территории РФ с 1992 по 2004 год и был отменен в силу своей низкой эффективности.

Нежелание платить налоги со стороны как работников, так и работодателей (своего рода социальный консенсус), аналогичным образом сказалось и на пенсионной системе. И хотя для некоторого материального стимулирования единый социальный налог, за счет которого формировались доходы государственных страховых фондов, в том числе и пенсионного, во время реформы 2001 года был сделан регрессивным, большого успеха эта новация не имела. Поступления хотя и росли, но не в той степени, в какой росли обязательства по выплате пенсий. Поэтому бюджет Пенсионного фонда был постоянно дефицитным, и конца краю этого дефицита не было видно.

Недобор и ЕСН, и подоходного налога был вызван большой теневой занятостью и большой скрытой заработной платой. Как следствие этого недобора, происходило постоянно занижение объема собираемых страховых взносов, что создавало несоответствие между тарифами страховых взносов и обязательствами по выплате трудовой пенсии.

Тут надо отметить, что работники (и их работодатели), которые не афишируют своих заработков, в пенсиях особо и не нуждаются. При потере работоспособности (а, может быть, и гораздо раньше) они будут жить за счет накоплений, созданных за счет этой самой теневой заработной платы. Но даже если они никаких накоплений не создадут и будут получать пенсионные выплаты только из государственного Пенсионного фонда, предъявлять претензии по поводу маленького размера этих выплат будет некому (или только самому себе и своему работодателю) – официальная пенсия будет исходить из того, какая у застрахованного лица официальная заработная плата

Однако это соображение на экономические власти действовало очень слабо, так как в первую очередь им надо было решать вопрос с выплатами пенсий уже существующим пенсионерам. А вот с этим дела обстояли очень плохо, поэтому Пенсионный фонд или задерживал выплаты пенсий (иногда на несколько месяцев), или выплачивал их полностью, но только тогда, когда появлялась возможность получить внешнее финансирование. Но и в том, и в другом случае бюджет Пенсионного фонда был дефицитным.

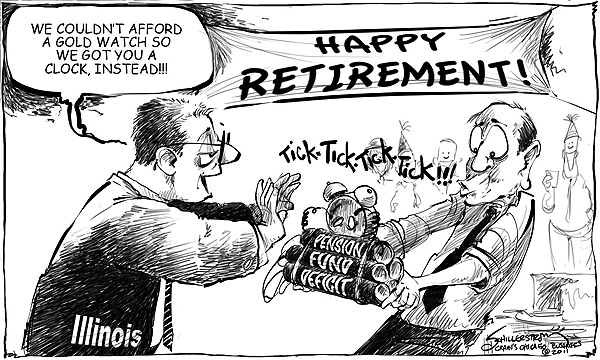

Хронический дефицит Пенсионного фонда порождал сразу две проблемы. Первая – он требовал ресурсов для своего покрытия. Вторая проблема, вытекала из первой. Отвлечение ресурсов, и так достаточно скудных, на решение пенсионных проблем, создавало и создает дополнительную нехватку ресурсов для общеэкономического развития. В последние несколько лет федеральный бюджет был вынужен выкладывать по одному триллиону рублей на покрытие дефицита Пенсионного фонда, хотя этот триллион мог быть использован на другие цели, в том числе и на стимулирование экономического роста. Но этого не происходит, что, естественно, не может не сказаться на темпах экономического роста.

При этом ирония ситуации заключается в том, что когда в уже далеком 2001 году проводилась реформа пенсионной системы и в качестве одного из ее новых элементов вводилась система накопительных счетов, то всеми лицами, причастными к реформе, говорилось, что вот благодаря этим накопительным счетам российская экономика получит так нужные ей длинные инвестиционные ресурсы, с помощью которых ее экономический рост значительно ускорится. А у граждан, то есть застрахованных лиц, при достижении пенсионного возраста, будет достаточно большой дополнительный доход.

Но вышло по-другому. Поскольку сбор поступлений в страховые фонды все время отставал от роста обязательств, то правительство было вынуждено постоянно извскивать средства для покрытия этого отставания. Как можно предположить, в какой-то момент ему это надоело делать, так как никаких реальных выходов из этого тупика не было видно: широко обсуждаемое предложение о повышении пенсионного возраста натолкнулось на вполне понятное сопротивление будущих пенсионеров, а введение повышенных тарифов страховых взносов вызвало бурный протест налогоплательщиков. И в том, и в другом случае властям пришлось отступить.

Правда, один выход все же был, но он состоял в отказе от основного элемента реформированной пенсионной системы – от накопительных счетов. То есть, страховые взносы не надо было бы больше расщеплять, как это делается сейчас, между страховой и накопительной частью, а целиком отправлять на финансирование страховой части. Тогда средств, поступающих в виде взносов в государственные страховые фонды, будет полностью хватать на выплату текущих пенсий, и дефицит ресурсов исчезнет сам по себе.

И хотя отказ от накопительного элемента пенсионной системы в сложившейся ситуации казался властям очевидным решением пенсионной проблемы, способы реализации этого решения были не совсем очевидными. В самом деле, нельзя было просто взять и сказать 75 миллионам граждан России, которым открыты накопительные счета, что вот мол, дорогие товарищи, хотели мы как лучше, но из этого в очередной раз ничего не получилось. Десять лет мы морочили вам голову, и говорили, какая прекрасная у вас начнется жизнь, когда вы достигнете пенсионного возраста. Как теперь стало ясно, ничего прекрасного у вас не будет, и вы станете такими же нищими пенсионерами, как и ваши предшественники, у которых не было накопительных счетов.

Вообще-то в обычных странах в подобных случаях Правительство должно подавать в отставку. Но наша страна не совсем обычная, и в ней происходящее политическим преступлением не считается. Поэтому, вместо отставки, Правительство начинает изобретать разного рода трюки, с помощью которых оно будет выбираться из сложившейся ситуации, не слишком сильно теряя свое лицо.

Именно таким трюком и можно считать появившуюся 25 декабря 2012 года «Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации», которую правильнее было бы назвать «Стратегией демонтажа пенсионной системы Российской Федерации». Не смотря на достаточно большое количество правильных предложений, например, о более высоком страховом тарифе для лиц с тяжелыми условиями труда, которые досрочно выходят на пенсию, и о страховых взносах и выплатах самозанятых лиц, в части накопительных счетов Стратегия фактически предполагает их аннулирование. Причем делается это руками самих владельцев счетов – в этом трюк и заключается, то есть Правительство здесь вроде бы не причем.

Стратегия предполагает, что владельцы накопительных счетов в течение 2013 года должны сделать выбор – перевести их в управление негосударственным пенсионным фондам (НПФ) или оставить их там, где они сейчас находятся, то есть во Внешэкономобанке. Если застрахованное лицо перевело накопительный счет в НПФ, то на него, как и раньше, будет зачисляться 6% страхового пенсионного взноса. А если застрахованное лицо оставит свой счет в ВЭБе, то есть останется т.н. «молчуном», то на его счет ежегодно будет зачисляться только 2% страхового пенсионного взноса. А сэкономленные 4% пойдут на финансирвоание выплат страховой части пенсии тех граждан, которые уже сейчас являются пенсионерами.

По отчетным данным Пенсионного фонда РФ на 31 марта 2012 года накопительные счета распределялись следующим образом: в ВЭБе находилось 58,5 млн. счетов, у частных управляющих компаний и НПФ – 16 млн. счетов. Таким образом, государственной управляющей компании по-прежнему доверяли 79% застрахованых лиц, а негосударственным – только 21%. Правда, в 2011 году свои счета в негосударственные компании перевели 4,5 млн. человек – это достаточно приличный результат, однако нетрудно догадаться, что если перевод средств и дальше будет продолжаться с такой же скоростью, то он займет больше 12 лет (это если все вновь открываемые накопительные счета будут сразу же переводиться в негосударственные компании; если же они будут открываться и оставаться в государственной компании, то процесс может затянуться на 20 и более лет или вовсе никогда не закончиться).

Поэтому государство и приняло соломоново решение – те, кто хотят держать свои средства в государственной компании, пусть держат их и дальше; но тогда они будут получать только 2% на накопительный счет, а не 6%. А если они хотят по-прежнему получать 6%, то тогда пусть переводят счета в негосударственную компанию. То есть владелец счета вроде бы будет получать те же деньги, что и раньше, однако его, практически принудительно, заставляют брать на себя риск, который он не хочет нести. И этот риск оценивается в 4% от его официального заработка.

Сейчас, конечно, трудно сказать, насколько наши сограждане окажутся восприимчивыми к риску. Но то, что государство ставит их перед трудным выбором – или брать на себя риск, или терять в своих будущих доходах – большой чести ему не делает.