Российскому правительству после введения санкций странами Европы и Северной Америки пришлось срочно заняться реанимацией отрасли, которая после развала Советского Союза оказалась настолько невостребованной, что практически исчезла. Теперь станкостроение, как и в советские времена, будет находиться в центре внимания.

Россия могла бы спокойно жить и дальше без собственной станкостроительной промышленности, если бы не два фактора. Во-первых санкции запретили поставлять в страну станки двойного назначения. Это не значит, что импорт из Европы перекрыт полностью, но проблемы, безусловно, возникнут. Во-вторых, обвал курса рубля привел к тому, что заграничное оборудование, даже если оно волшебным образом окажется в руках российских производителей бесплатно, станет своего рода «белым слоном» — покупка запчастей, обслуживание и ремонт также стоят денег, причем, учитывая обесценившийся рубль, огромных.

Характерно, что пострадавшими в результате оказались не только российские предприятия, но западные производители станков — они рассчитывали, что в ближайшее время смогут продать в Россию огромное количество станков. Дело в том, что на некоторых заводах изношенность станков достигает 80%, при этом российские производители станков выпускают все меньше и меньше продукции: по данным ассоциации «Станкоинструмент», которые приводит «Коммерсантъ», до кризиса 2008 года в России выпускалось около 8-10 тысяч станков в год, в 2009 году — производство сократилось до 3 тысяч штук, сейчас держится на уровне 4-4,5 тысяч.

Зависимость российских предприятий от импорта станков и комплектующих достигает 88%, причем ввозится самое сложное оборудование, отечественные заводы выпускают, главным образом, достаточно простые и относительно дешевые станки.

До недавнего времени внятной программы развития станкостроения в России просто не было — политики дежурно говорили о том, что отрасль нуждается в господдержке, но точно те же самые слова можно было употребить по отношению к любой отрасли российской экономики.

Однако в начале 2010-х годов государство пересмотрело свою политику. Во-первых, вышло постановление правительство, которое запрещает предприятиям оборонно-промышленного комплекса закупать за границей станки, которые могут быть произведены в России. Более того, правительственная программа технического перевооружения ОПК составлена таким образом, что объем заказов на производство станков у отечественных предприятий растет год от года, благодаря чему отечественная промышленность сможет наращивать выпуск постепенно, что хорошо с технологической точки зрения.

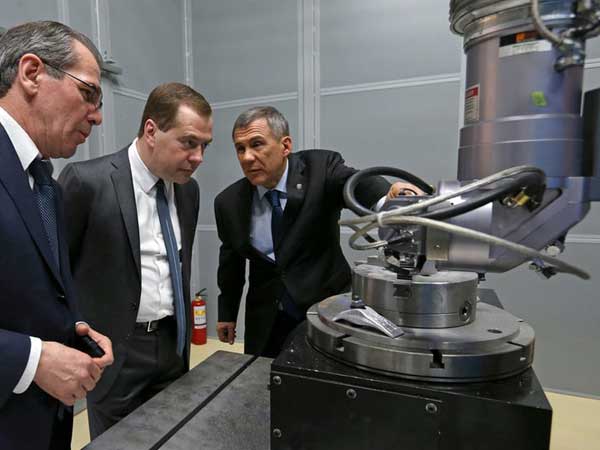

Премьер-министр Дмитрий Медведев в июле 2013 года на совещании о развитии станкостроительной промышленности заявил, что Россия «зависит от решений, которые принимаются в других странах». «В любой момент этот краник можно завернуть», — заметил премьер. Фактически так и произошло, ровно через год против России были введены серьезные санкции, в результате программа модернизации оказалась под вопросом не только на оборонных предприятиях, но и на многих машиностроительных заводах.

Отказались поставлять станки не только европейские и североамериканские компании, но и японская Mitsubishi, у нее сорвался контракт с концерном «Калашников». Учитывая, что на страны ЕС, США, Канаду, Швейцарию и Японию приходится почти три четверти импорта станков в Россию, уже в ближайшее время ситуация и правда может оказаться плачевной — ведь морально или даже физически устарели до 75% станков на территории России.

Конечно, можно вместо европейских и японских станков закупать оборудование в Китае, Южной Корее и на Тайване, однако упавший рубль никуда не делся, затраты на техническое перевооружение все равно будут баснословными.

В итоге станкостроение оказалась одной из немногих отраслей, которых Владимир Путин упомянул во время своего послания Федеральному собранию 4 декабря.

Способ спасения отечественного станкостроения, похоже, был выбран типичный для России: консолидация всех активов в руках государства. Еще в 2013 году в структуре «Ростеха» был создан «Станопром», однако основные производственные мощности все равно пока остаются в частных руках.

Осенью было принято постановление правительства, по которому в ближайшие два года государство выделит 5,5 млрд рублей на проекты «по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции». Субсидии в виде имущественного взноса получит «Ростех», который передаст все в капитал «Станкопрома». Деньги будут вложены не только в развитие собственных производств, но и в создание совместных предприятий с частными компаниями.

Изначально планировалось, что государство будет вкладываться в НИОКР, однако сейчас стало понятно, что такой путь является слишком долгим, так что правительство станет вкладывать деньги в модернизацию предприятий. Обсуждается также вариант, при котором «Станкопром» получит своего рода монополию — он будет аккумулировать все заказы российских предприятий на станки, чтобы потом распределить их между различными производителями. Предполагается, что такая деятельность позволит сэкономить за счет обобщения техзаданий.

Впрочем, надеяться на то, что уже в будущем году российские предприятия будут заказывать станки исключительно у отечественных производителей, пока не приходится. Сейчас доля импортной продукции в отрасли — более 90%, причем более 70% оборудования ввозится из стран, которые ввели против России те или иные санкции. Остается надеяться, что отечественная промышленность сможет прожить еще несколько лет на старом оборудовании.