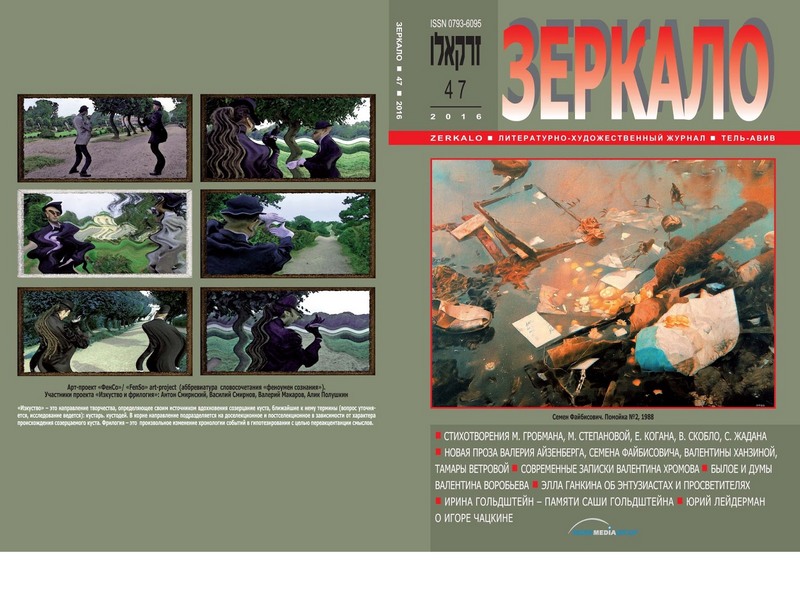

Вышел в свет 47-й номер литературно-художественного журнала «Зеркало». Его главный редактор Ирина Врубель-Голубкина по-прежнему удивляет тем, что для каждого выпуска находит новое сопряжение материалов, особый внутренний «сюжет».

Конечно, у каждого читателя «толстого» журнала свои вкусы, свое субъективное восприятие. Но каждому, кто заглядывает в «Зеркало», надо принимать правила игры. Главный редактор Ирина Врубель-Голубкина и его идейный вдохновитель – художник и поэт Михаил Гробман исповедуют эстетику Второго русского авангарда, по каковой причине ставят жесткий заслон банальной беллетристике и допотопной версификации.

Насколько актуальны сегодня открытия концептуалистов и других обновителей литературного языка на фоне кризиса, который, без сомнения, поразил русскую словесность и в ее духовной сердцевине, и в области стиля?

Мне привиделся в 47-м номере «Зеркала» многоголосый спор «архаистов и новаторов», к которому подключились хранители более разнообразных и вечных художественных ценностей. Это не теоретическая дискуссия, а взрывоопасное соседство журнальных текстов, заставляющее задуматься – уж извините за пафос – о судьбах русской культуры вообще и литературы в частности. В сущности, авангард –это не переворот в искусстве, а перекресток культур: в какой-то точке художники должны понять, что можно идти дальше по привычному пути в направлении... эпигонства и деградации или искать совершенно другие эстетические коды, адекватные меняющимся временам.

Если проза и в эпохи расцвета искусства, и в периоды упадка литературы может ухватиться за спасательные круги увлекательных историй и чужих характеров, то поэзия не может перестать быть прямым высказыванием. Когда высказывание было скомпрометировано маразмом большевистского политпросвета, продажностью членов Союза писателей, честные русские поэты начали стыдиться пафоса и той словесной роскоши, которая осталась в наследство от Серебряного века. Многие принципиально не печатались в советских издательствах и в периодике. Их стихи стали минималистскими, эмоции сменились злой иронией. В поэзию вошла цитатность – издевательский пинг-понг с перебрасыванием надоевших стилистических клише. Это был этап разрушения, ревизии поэтического инструментария, поисков новой выразительности. Не затягивается ли он сейчас, когда пишущий по-русски поэт не боится партийной критики, отлучения от кормушки и свободен в выборе тем и лексикона?

Поэзия «Зеркала» позволяет заглянуть в процесс художественного освоения сегодняшней реальности теми поэтами, которые не хотят возвращаться к почившей в бозе стилистике и продолжают искать альтернативу. Многим «новаторам» трудно отказаться от уже не требующих смелости шуточек о Ленине, Сталине или сатирического воспроизведения штампов соцреализма. Вот и Валерий Скобло по инерции еще предается ни к чему не обязывающей постмодернистской игре:

Герасим, горе для Му-Му,

Снимавший с бледнолицых скальпы,

Он бил татарина в Крыму,

Суворов с ним объехал Альпы.

Тем не менее сурово напоминает о себе окружающая действительность. О ней трудно писать в разухабисто-смеховой манере, и у Валерия Скобло получается почти публицистика. Это уже выход из замкнутого круга наработанных приемов, а поэтические прозрения придут позже:

В День народных торжеств и единства

я ни с кем не желаю единства.

Ровно столько и грязи, и свинства,

сколько в прочие всякие дни.

Нет желанья трусцой или маршем

никаким демонстрировать Маршем,

И желанием искренним нашим

будет: сгинули б разом они.

Если Евгений Коган в своих играх остается в рамках жеманной камерности («Моя королева»: «Королева надула воздушный шарик Чтобы улететь долой с глаз Но шарик лопнул, и королева упала Королева лежала Королева полдня лежала Королеве хотелось плакать» и т. д.), то Михаил Гробман, создавая любые формы, никогда не забывает о содержании. Оно у него неоднозначно, метафорично и оставляет простор для читательских интерпретаций:

Пришли тараканы большими рядами

И тотчас взялися за труд

Они обрубили своими рогами

И маленький кустик и прут

Они осушили поля и болота

И разную прочую дрянь

За шею повесили где-то кого-то

Живи мол и не хулигань

Вот там расселились младые марксисты

И видно – совсем уж не зря

Немного хвостатых немного когтистых

Но любит их наша земля

Мария Степанова относится к важнейшим именам современной российской поэзии. Ее «Поэму о Гробманах» отличают привычное мастерство, современное построение. Однако сам жанр уходит корнями в те памятные времена, когда советские художники-нонконформисты существовали в узких сообществах единомышленников и часто обращались к друзьям в своем творчестве. В своем послесловии поэт Леонил Шваб, прослеживая историко-эстетические связи, напоминает о поэме знаменитого Игоря Холина «Текстильщики», которая также была посвящена Гробманам, но сопоставление произведений, разделенных полувековой дистанцией, - опасный комплимент...

Образный язык украинского поэта Сергея Жадана (в «Зеркале» он представлен в великолепных переводах Аркадия Шпильского) отражает драматизм реальности, в которой существуют его соотечественники. Он впитал и генетически заданный лиризм украинской поэзии:

Из могил говорят умершие, с неба слышно святых.

Но даже в их отрешённости слышится плач горький.

И пусть мне больше некуда в этой жизни идти –

развороченная земля стережёт беглеца зорко.

Что в твоём сердце, страна, что в голове твоей?

Я даже не знаю, из каких цветов сшиваются наши стяги.

Бесы смотрят угрюмо, сгрудились вокруг плотней

и упрекают меня словами моей присяги.

Проза «Зеркала» точно отражает стремление наиболее чутких к стилю писателей отказаться от всяких кунштюков, украшательств и приблизиться к «голой» документальности, чтобы из этого беспристрастного нарратива постепенно родились новые герои и новые жанры. Разве что «Два рассказа о смерти» Тамары Ветровой – при безупречной литературной отделке - немного отдают несравненным Юрием Мамлеевым, любившим всяких покойников, упырей и прочую мистику.

Рассказы Валерия Айзенберга «Amazing trip» и «Резиденция» стилизованы под командировочные очерки, но создают запоминающуюся сдержанно-ироническую картину сегодняшнего культурного бытия северной столицы.

Конспективная повесть «Я по жизни шариком, шариком» Семена Файбисовича – гибрид классического «рассказа попутчика» и газетного журналистского расследования. Емкая форма потенциально способна вместить гораздо больше, чем криминальную биографию «нового русского».

«Соседи» Валентиной Ханзиной могли бы стать сценарием фильма. Повествование о разрушении властями старинного особняка, в котором жили люди очень разные, но одинаковые в неспособности побороться за свое будущее, можно воспринять как бытописательство, а можно высмотреть здесь и контуры трагической символики.

Метаморфозы искусства на сломе эпох легче понять в более широком культурно-историческом контексте. Элла Ганкина в статье «Энтузиасты и просветители» восстанавливает грандиозные деяния Якова Петровича Мексина, который создал в Москве уникальный Музей детской книги с библиотекой из 60 тысяч томов. Мексин стал жертвой репрессий 1930-х годов, память о нем стерта, его детище уничтожили. Какие-то посеянные им зерна проросли, но сегодняшняя безграмотность российских абитуриентов порождена не заимствованным у пиндосов ЕГЭ, а большевистским варварством.

О последней яростной схватке советского режима с ненавистной ему культурой рассказывает художник, активный деятель неофициального искусства 1960-х – 1970-х годов Валентин Воробьев. Его воспомнания «Кнут и пряник» написаны, как обычно, ярко и остроумно. Вот один из его концептуальных пассажей:

«Известный культуролог и «глыболист» Игорь Дудинский считает, что появление нонконформистов в начале семидесятых организовано самым высоким начальством, и не только кремлевским, но и хозяевами Уолл-стрита, по древнему плану – «кнут и пряник», что походит на правду, хотя и нет прямых улик. Советская пресса кнутом лупила тунеядцев от рисования, смешивая их с говном американского империализма, и тут же власти совали пряник – командировки на стройки коммунизма, золотые горы и загранпоездки».

Без сомнения, лучший материал номера – мемуары Валентина Хромова «Вулкан Парнас».

Хромов принадлежал к фантастической плеяде послевоенных поэтов, героически восстанавливавших уничтоженную идеологами-чекистами культуру. Его друзьями были Леонид Чертков, Андрей Сергеев, кумир поколения - гениальный Стась Красовицкий и многие другие блестящие личности. Ядро этой группы составляли инязовцы – редчайшие по тем временам знатоки языков, эрудиты, библиофилы. Они общались с Пастернаком, Асеевым, Крученыхом, Заболоцким. Они выискивали редчайшие издания 1920-х годов, знали русскую литературу лучше литературоведов советской выпечки, свободно цитировали даже второстепенных поэтов 18-го века!

Молодые поэты нигде не печатались, так как питали отвращение к примитивности «идейной» поэзии. Они стремились вернуть русскому стиху его звукопись, просодическое богатство, добивались технической виртуозности. Хромов писал целые поэмы-палиндромы, в которых каждая строка одинаково читалась слева направо и справа налево!

В сущности, эти интеллектуалы не противопоставляли себя власти, но она ненавидела их за непохожесть, самостоятельность, непредсказуемую широту литературных интересов. Их вызывали в КГБ, Черткова отправили в лагерь. Красовицкий бросил писать стихи и стал священником. Сергеев ушел в переводческую деятельность. Уникальное сообщество распалось к середине 1950-х годов. Ему не позволили восстановить преемственность русской культуры. Следующее поколение - андеграунд 1960-х - многое осваивало заново.

Одним из тех, кто гораздо позже, в 1990-е годы, синтезировал в своем творчестве всё накопленное русской и зарубежной культурой, был израильский писатель Александр Гольдштейн, один из ведущих авторов «Зеркала». Он ушел из жизни, не исчерпав своих огромных возможностей. В 47-м номере опубликована его статья «Воображаемый музей» о великом философе Николае Федорове.

10-летию со дня смерти Гольдштейна посвящено эссе Ирины Гольдштейн «О Саше». Вопреки распространенному мнению о рациональной основе творчества ее покойного мужа она высказывает замечательную мысль о том, что высочайшая культура не может не быть искусством, причем новаторским:

«Саша был, без сомнения, чудотворцем, сеявшим несметные чудеса и одним словесным касанием преображавшим предмет иль явленье, без него чахнувшие и угасавшие в мертвой трясине.

Он, мне всегда казалось, слагал параллельный общему незамутненный сновидческий коридор, и, значит, реальность не только в книгах пересотворял, делая ее удобоприемлемой, снисходительной, в отличие от той, что была нам навязана чьей-то насмешливой волей».

В заключение отвечу на практический вопрос, который часто задают: «А где найти этот журнал?». Бумажный вариант «Зеркала» действительно труднодоступен, но есть электронный: http://zerkalo-litart.com. Чтение, прямо скажем, не развлекательное. Но люди, любящие думать и узнавать новое, извлекут немалую пользу.

Источник: http://www.yacovshaus.com/2016/09/zerkalo47.html