В Amsterdame происходит второй, докучливо скрипучий поворот винта. Помимо горних, турбулентных зон и надежд на бокал вина существуют аэропортовские отхожие места. Там, не взирая на гендерные различия, размещаются писсуары. История создания подобного урыльника не является магистральной для следующего повествования. Однако в некоторой мере дает возможность очертить территорию, которую Мишель Серр назвал “между”, и где, по его мнению, действительно обретаются ангелы. Впрочем, известный всем урыльник исключен из рядов зрелищных искусств и существует для счастья иллюстрации огромной купюры на стене, где никого нет и немая латинская P “в конце” служит сомнительным десертом русскому языку.

Не уверен, но полагаю, что исключительно для восхищения моих глаз был создан кем-то писсуар амстердамского аэропорта, где в нескончаемо-терпеливый фаянс вписана (весьма пропорционально в манере Зевкиса) муха. Птица бы ее клевала.

Глава называется не Tromp l'oeil, но fly on the wall. Это про желание быть, но не быть среди всех, желание про быть невидимым, сгустком материи, понимая, что теряя очертания, телесность, вещественность, а следовательно предметность винтажных умозаключений ты попадаешь between. Можно было бы продолжить — o любви. Но я понимаю, ни муха, ни Гоголь тебе не свидетели.

Мерло-Понти в своей единственной доступной (по времени постижения собственного чтения) работе La prose du monde говорит, что музей позволяет увидеть стили (но возрази — разве аэропорт не музей?!), но при этом придает их подлинной ценности ложную значимость, отрывая от случайности, в гуще которой они родились. Вот эту самую “гущу” я бы перевел по другому. Но суть не в ней, а в нескончаемом напылении случайностей. В какой-то момент образующих вполне вразумительную структуру, наподобие морозных узоров на стекле, где каждый волен видеть много гитик или водить по ним пальцем.

Что позволяет думать о выставках, — одну -из назовем случайным собранием “не-академических” — работ Б. Смелова, как о раскрытой ладони, протянутой специалистам по гипсу и фаянсу. Именно случайность (но никоим образом не как бы бибихинские со-лучия). Если математически уронить стакан на юбку сидящей рядом или двинуть тотчас локтем в бешено дорогие очки соседу справа, либо, например, познакомиться с petit Boris’ом, а по-нашенски Пти-Борисом, попадая в историю каких-то родово-племенных отношений, где возникают стада, petit a, горы, наконец, Grand Борис и Zoom…Остановись, ибо здесь уже долина Дагестана им. лермонтовской петли. Правильно, я задумался о случайностях, не принимающих никакой формы в своих даже явных последовательностях.

Не удивительно, что его жизнь оказалось совершенно простым доказательством того, что вроде как знаем и знание чего вроде не покидает ни на секунду. Это, как если раскрыть любую книгу на любой странице или стать неграмотным навсегда и сначала.

Однако тут возможен разговор о тех, кто видит, как если бы мордой в торт и о других, для которых зрение есть некий стекловолоконный кабель, по которому струится то, что “тортом для других и сразу”, но при том, в этом же струении, принимая все возможные “шумы” (притоки, втекания) и чуть-чуть запаздывая — это и есть основание фотографии. И философии.

Вообще. Иными словами, другое устройство конституирования времени в машине, которая пьет вино, иногда не чистит зубы, восхищается Руо, к примеру, или постукивающими часами Буре.

Важен в оговариваемом случае не предмет отвечающий предмету, но это самое пропадание “чего-то” в процессе течения… Задолго до того как написать про свою маму (но много спустя после того, как Борис Смелов снял свою маму, неосязаемо сдвинув портрет с серебренной матрицы Жан Луи Сьеффа) Ролан Барт — не могу найти, где же? На какой полке… — написал статью об одной кинограмме Эзенштейна из “Ивана Грозного”. Это была очень важная статья, в которой Барт говорил, что осыпание царя золотом — известный фокус, думать не следует. Но, писал Барт (может быть, я ошибаюсь…) главное другое — то, что является возможным для рассмотрения путем сужения зрачка, а именно: почти размытое одутловатое, мучнистое лицо какого-то, по-видимому, “опричника” на сто-сорок-десятом плане. Это и есть центр действия и рождения возможности истины даже в картинке, которая, как известно имеет к ней весьма далекое отношение, изображая даже муху в клюве птицы.

Надо полагать Барт напал на след оплошности помрежа тех времен, нашей предвзятости или очередной халтуры памяти, поскольку мы остановили взгляд не в “мимо,” — но это, то что всегда не про это и есть центр, который смещен настолько, насколько может сместиться слово “галактика” при каком-нибудь случайном выражении, подобно “я люблю тебя” или “гильотина”.

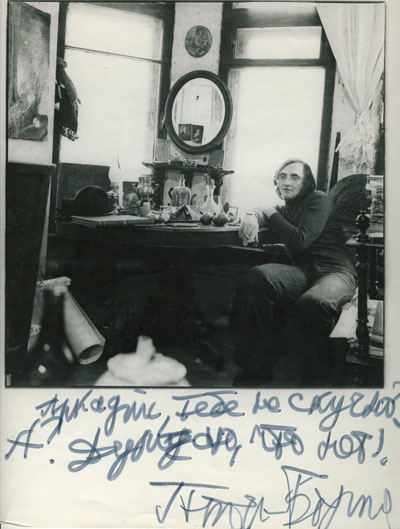

Выражение не стоит ломаного гроша. Оно бесценно. Между листами Бориса Смелова на стенах и его каждодневным едва ли не шутовским бытием в россказнях, пролегает это великое тавтологическое “между”, между Элизием, где возможно встретить приветную тень или праздновать встречу с милыми гробами и плохо выраженным оттиском глаз в пейзаже. Конечно, выставка “случайностей”, портретов, лиц, — поди докажи, что мое лицо не случайность в его контрпространстве.

Вот подобная фундаментально неустранимая вещь, словно позвоночник — а то бы все так и летали — собственной амбивалентности, двойственности, где прекрасное рождается из басен про петербург и майн-рида, а все остальное есть воздух, которым дышишь, поскольку человек, который не дышит — не может не дышать, не снимать фотографии.

Даже в придуманном им самим Элизиуме. Где ни сумасшедших домов, ни легких в медицинском понимании, поребриков для головы (в житейском плане на переходе), даже где грязи нет веры ни на пядь.

Когда я жил на Деревянной, я написал ему эти строки. Странное было лето. Тополиный пух горел всюду, даже на воде. Мы искали крыши, откуда “будет видно все сразу ”.

чашу спокойной пыли

выпить на крыше

прошуршит птица по склону

перо дыма качнется вправо

из рук выпадут два стекла

соединенные стальным ободком

и одно за другим

разойдутся на части

в глубине узкой как звук

счастье на крыше испить

меру полуденной пыли и

глянув вниз

вслед за звоном

отметить мгновение

когда два стекла

лягут на плиты

два раздробленных кристалла —

так тает стекло

так наступает полдень на крыше

в соседстве с блуждающей синевой

(1973)

Апрель,12, 2009 — Hotel Chatillon, Paris.

Фотографии – из архива А.Д.