Понятие, с которым не желает расставаться новейшая арт-критика, – это понятие ауры. Только не надо думать, что речь идет об особом настроении, создаваемом произведением, или же о намеке на парапсихологическую реальность. Новейшая арт-критика не желает принимать тезис о том, что аура, понимаемая как культурно-исторический способ восприятия произведений искусства, вытекающий из прежних практик ритуала, разрушается технической воспроизводимостью. Причем о самом существовании ауры мы узнаем в момент ее разрушения – до этого сакральная функция, которой были наделены художественные творения, казалась естественной и вечной. Но вот появляются средства, обладающие небывалой способностью репродуцирования – фотография, кинематограф, – и жизнь прежних оригинальных произведений, способ их бытования в культуре необратимо меняются.

Почему это так? Потому что меняется доминанта восприятия. Общее восприятие настраивается на равенство вещей, на сквозную однотипность. Именно эти характеристики и будут извлекаться восприятием даже из уникальных объектов. Если использовать традиционное понятие эстетики, то отныне она и будет заключаться в этом акте перцептивного освобождения объектов от их неповторимых оболочек, то есть, проще говоря, в разрушении ауры. Все это вещи известные.

Конечно, Вальтер Беньямин не оставил нам однозначного определения ауры. Но, смею предположить, это было бы излишним. Его знаменитое эссе не позволяет усомниться в том, что является центральной темой его рассуждений – новый способ восприятия, причем, и это важно подчеркнуть, не индивидуального, а коллективного. Индивидуальное восприятие как раз и моделируется аурой, которая при всей суггестивности этого термина у Беньямина, означает «уникальное ощущение дали»1, а проще говоря – дистанцию. Дистанция и определяет созерцательную практику, в том числе и в отношении сугубо эстетических объектов.

Перед картиной всегда стоит одинокий зритель, и картина, окруженная невидимым покровом, сотканным из любви и почитания стольких поколений зрителей, способна вернуть ему его взгляд (еще одно определение ауры по Беньямину). Таков любой церемониальный объект, сакральный или обмирщенный, главной чертой которого является недосягаемость. Беньямин связывает ауру с действием непроизвольной памяти. Данные этой памяти уникальны в том смысле, что память, пытающаяся их сохранить, не в состоянии этого сделать2. Похоже, что только дистанция – недосягаемость, принадлежность другому режиму воспоминаний о прошлом – и позволяет надеяться на их нечаянное возвращение.

Но именно техническая воспроизводимость уничтожает дистанцию, а камера, улавливая сходство, не в силах вернуть нам наш взгляд. Беньямин напрямую пишет о кризисе восприятия, признаком которого является исчезновение прекрасного (это понятие идет рука об руку с понятием подлинности и оригинальности, потесненным всеобщей циркуляцией копий). Однако он приветствует кино и фотографию, рассматривая их как демократические выразительные средства и видя в них необычайный освободительный потенциал.

Возникает вопрос: так зачем же держаться за ауру? Что, собственно, стоит за новомодными разговорами о том, что аура-де возродилась? В принципе всем этим можно было бы спокойно пренебречь, если бы, простите, не аура тех, кто не желает расстаться с понятием ауры. Особую приверженность ауре в контексте современного искусства демонстрирует вот уже не одно десятилетие Борис Гройс, испытанный гуру международной арт-сцены.

Приведу навскидку лишь три попытки возрождения понятия ауры, которые встречаются в его трудах. 1) Лишение оригинального искусства ауры приводит к тому, что таковой наделяется копия: это место «страдания» картины, ее отчуждения, ее разнообразных испытаний. Критика сакрального, отнимающая у последнего ауру, оборачивается наделением аурой самого критического языка. Ну и наконец: аура ускользает от того, кто за нее держится, и преследует того, кто ее отвергает («The Suffering Picture», 1992). 2) На более позднем этапе обсуждается ауратическая роль документации в искусстве. Художественная документация в понимании Гройса – это указание на саму жизнь как чистую активность. Практики документирования превращают искусственное в живое, а повторяющееся – соответственно в неповторимое.

Данный вывод основан на том, что различие между подлинником и копией является «чисто топологическим, контекстуальным» и что можно «ретерриториализировать копию». Гройс связывает это с мирским озарением современного зрителя, превращаемого во фланера, уважающего ауру вещей, не чем иным, как самой инсталляцией3. 3) Наконец, настоящий гимн инсталляции содержится в работе «Политика инсталляции». Здесь вновь заходит речь о том, что инсталляция – это масс-культурный аналог описанного Беньямином фланерства, а значит, место появления ауры как «профанного озарения». Изымая копию из анонимного обращения, инсталляция помещает ее в «здесь и сейчас» стабильного, закрытого контекста. И вообще, замечает Гройс, современное состояние культуры не может быть сведено к одной лишь «утрате ауры»: аура приходит и уходит, ведь ситуация в своей основе динамична.

Я не буду подробно останавливаться на претензиях, предъявляемых Гройсом к Беньямину. Они касаются а) зоны массового обращения копии, которая выдается Гройсом за гомогенную и универсальную, и б) самоидентичности копии в процессе ее циркуляции в современной культуре4. Скажу коротко: таких посылок у Беньямина не найти. Во-первых, уже на момент написания эссе он различал два принципиально разных типа эстетического производства – фашистский и социалистический. Отсюда и диаметрально противоположный характер решаемых эстетическими средствами задач. Во-вторых, копия никогда не наделяется у него независимым, читай онтологическим, статусом, поэтому о ее самоидентичности вообще нельзя говорить. Копия – это динамика самого процесса массового восприятия, выстраивающего свой собственный ритм и порядок вещей.

Возвращаясь к прозвучавшим ранее мотивам, ограничусь замечанием о том, что попытка поменять оригинал и копию местами, а главное – показать возможность такой перестановки, как если бы это был простой фокус, совершаемый ловкостью рук, такая попытка не снимает поставленной Беньямином проблемы. Аура не возрождается только оттого, что различие между оригиналом и копией провозглашается «контекстуальным», а это значит: достаточно на место оригинала поставить копию, как она будет выполнять ту же самую роль. Место оригинала необратимо опустело.

Его не заполнить и художественной документации, выступающей субститутом жизни.Если задуматься, то заменить жизнь документация не может. У документа, конечно, есть особое измерение достоверности, особенно если оно покоится на эффекте реальности, порождаемом техническими средствами. Но этот эффект не является ауратическим в том сугубо гносеологическом смысле, который закреплен за понятием ауры у Беньямина. Попытка Гройса «историзировать» Беньямина тоже не выдерживает критики, потому что вальяжно-безответственное заявление о том, что ауры приходят и уходят, или «топологическое» объяснение, меняющее оригинал и копию местами, – все это лишь комбинаторика, эффектное жонглирование фразами, а не попытка переосмыслить современную культуру с действительно новых позиций.

Переосмысление культуры с новых позиций означало бы радикализацию положения Беньямина об утрате ауры. Но тут у нас на пути встает другой авторитет – Джорджо Агамбен. Агамбен пеняет Беньямину за то, что тот-де «не осознал, что “исчезновение ауры”… ведет вовсе не к “освобождению предмета от культовой оболочки” и укоренению в политической практике, а к формированию новой “ауры”»5. Читателю, который мучительно хочет узнать, почему Беньямин оказался столь недальновиден, придется удовлетвориться следующим коротким объяснением. Во-первых, с помощью ауры предмет воссоздает свою подлинность до иного уровня, наделяясь новой ценностью, и, во-вторых, не забудем о влиянии на Беньямина французского писателя Леона Доде, из книги которого Беньямин и позаимствовал понятие ауры. Правда, там оно фигурирует под именем «ambiance», «атмосфера». Там же, надо заметить, содержатся и тонкие наблюдения об обонянии как чувстве, наиболее близком к ауре, а также интуиция о кино и фотографии как ее «переносчиках». Вот, собственно, все. Видимо, необходимо обратиться за помощью к самому забытому писателю.

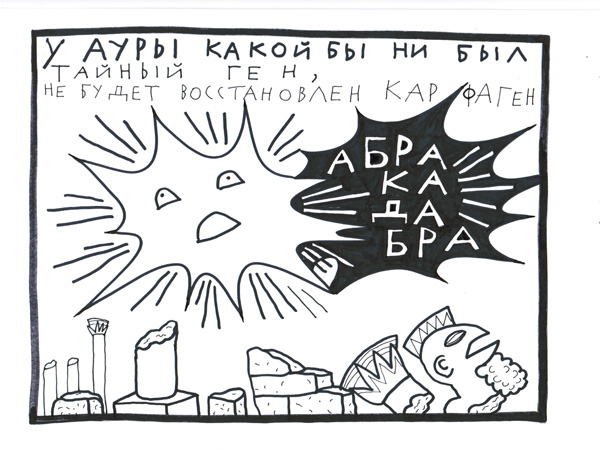

Конечно, можно многое сказать об источниках, повлиявших на Беньямина. Так, можно вспомнить Алоиза Ригля, чтением которого Беньямин тоже увлекался, и, в частности, близкое ему различение созерцательной дистанции и гаптической близости, предложенное австрийским ученым. Авангардные искусства, конечно, тяготеют ко второму: они отмечены явной тактильностью в отличие от классических форм. Можно вспомнить и мистические, а именно каббалистические, источники беньяминовской мысли и попытаться отыскать корни ауры там. Тогда на первый план выйдет «целем», буквально «образ, тень», но точно так же «астральное тело», а шире – разновидность визионерской встречи с самим собой через посредство самоотстранения6. Эти поиски, безусловно, очень полезны, помогая понять, из каких элементов складывался неортодоксальный исторический материализм Беньямина. Однако Карфаген должен быть разрушен: генеалогический подход не влияет на содержание самих высказанных теоретиком идей.

Так почему Гройсу и Агамбену настолько дорога аура, что они не хотят или не могут с ней распрощаться? По-видимому, дело в том, что их построения модны, но по-настоящему не современны. Поясню эту мысль. Вопреки своим рассуждениям о грядущем сообществе, Агамбен исповедует идею индивидуального спасения в конце времен. Именно поэтому фотография для него – не отпечаток новой коллективности, а «предсказание тела во славе»7, требование искупления. Именно поэтому аура – не гносеологическая, а бытийственная категория, своеобразная манера бытия. Как куратор Гройс зависит от фигуры зрителя, которого в интересах дела он готов величать как угодно – в единственном или множественном числе.

Но от этого не меняется сама практика экспонирования – все происходит под эгидой старого музея, главной персоной которого остается не фланер, а созерцатель (потребитель). Словом, за аурой скрывается классическая модель субъективности и соответствующий ей классический порядок представления. К тому же эсхатологии и прагматике аура придает дополнительный флер. А вот утрата ауры – это появление множества, которое действует, а не созерцает, которое творит новые конфигурации отношений поперек существующих форм.

Возьму себе в союзники итальянского исследователя Вирно. В своем интервью об искусстве он говорит: «Все сегодня сводится к тому, чтобы найти соотношение между высочайшей степенью всеобщности и высочайшей степенью сингулярности. То же и в области искусства: важно найти соотношение между наиболее общим и наиболее особенным. Искусство – это поиск уникальности без всякой ауры»8. Речь идет о сингулярности опыта, объединяющего сразу многих, и он, этот опыт, не имеет никакого отношения ни к ауре, ни к культу. Возможно, это возрождение того коллективного опыта, утрату которого в современную эпоху первым возвестил все тот же Беньямин. В любом случае таково начальное условие любого размышления, если мы стремимся мыслить современность и искусство, отвечающее ей. Приходится признать: аура и жизнь несовместимы.

Рисунки Георгия Литичевского

P.S. Статья также публикуется в 1-м номере журнала "Диалог искусств" ("ДИ") за 2013 год. Выражаю свою искреннюю признательность Лии Адашевской, редактору "ДИ", за эту инициативу. - Е.П.

1 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Его же. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избр. эссе / Предисл., сост., пер. и прим. С.А. Ромашко. М.: «Медиум», 1996. С. 24; Беньямин В. Краткая история фотографии // Там же. С. 81.

2 См.: Benjamin W. On Some Motifs in Baudelaire // Idem. Illuminations. Essays and Reflections / Ed. and with an Intro. by H. Arendt. New York: Schocken Books, 1968. P. 188.

3 Гройс Б. Искусство в эпоху биополитики / Пер. с англ. А. Матвеевой: http://biomediale.ncca-kaliningrad.ru/?blang=ru&author=groys

4 См.: Гройс Б. Политика инсталляции // Логос. 2010. № 4 (77). С. 109–121.

5 Агамбен Дж. Станцы. Слово и фантазм в культуре Запада / Пер. с ит. Б. Дубина: http://kinoart.ru/archive/1998/11/n11-article21

6 См., напр.: Hansen M.B. Benjamin’s Aura // Critical Inquiry. Winter 2008. Vol. 34. P. 336–375.

7 Agamben G. Profanations / Trans. J. Fort. New York: Zone Books, 2007. P. 27.

8 The Dismeasure of Art. An Interview with Paolo Virno: http://classic.skor.nl/article-4178-nl.html?lang=en