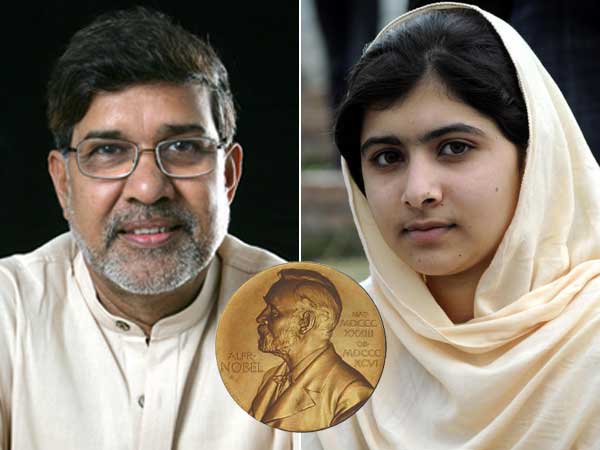

В 2014 г. нобелевская премия мира присуждена правозащитникам Кайлашу Сатьяртхи (Индия) и Малале Юсуфзай (Пакистан) за борьбу против угнетения детей и молодежи и за право всех детей на образование. По поводу этого решения последовала большая волна комментариев в СМИ и блогах. Среди высказанных мнений встречаются как восторженные, так и крайне скептические.

Одобрение

Марси Гамильтон (Marci Hamilton) на американском правозащитном ресурсе Verdict выразила мнение, что это такое присуждение премии мира очень правильно, особенно по сравнению с перспективой присудить ее папе римскому Франциску. Во-первых, мотивировкой награждения Юсуфзай и Сатьярхи была защита детей, а во-вторых, семнадцатилетняя Юсуфзай – сама еще фактически ребенок. «Уже сам тот факт, что ее сочли достойной этой глобальных масштабов премии, свидетельствует о том, что движение, направленное на защиту прав детей становится более зрелым. Еще недавно она была бы просто одной из тех, кого полагается «видеть, но не слышать» - и не только у себя на родине, но и в США».

Гамильтон подчеркивает, что такой выбор также позволил избежать совершенно обратного защите детей месседжа, который бы имел место, если бы премию получил Франциск (хотя незадолго до присуждения о нем говорили как о наиболее вероятном кандидате). Здесь Гамильтон отсылает к тому, что католическая церковь «на протяжении многих десятилетий, если не веков, была институциальным оплотом растления детей духовенством», а самого Франциска обвиняли в том, что он, в бытность свою кардиналом, выгораживал насильников из числа своих подчиненных. Иными словами, в сложившемся контексте награждение папы за миротворческую деятельность было бы крайне далеко от защиты детей, в то время как эта сфера, по мнению автора, давно нуждается в более пристальном внимании.

С большим одобрением о выборе нобелевского комитета отозвался политолог Салим Али (Saleem Ali) на австралийско-британском аналитическом ресурсе The Conversation. «Присуждение нобелевской премии мира 17-летней пакистанке Малале Юсуфзай и 60-летнему индийцу Кайлашу Сатьярхи – это историческое событие, которое несет в себе многосоставное послание политикам разных стран». Тот факт, что нобелевский комитет обратился к проблематике защиты детей, имел прецедент в 1965 г., когда премию получил детский фонд ООН ЮНИСЕФ. В этом случае символична, в первую очередь, национальная и религиозная принадлежность лауреатов, а также их возраст.

Значительная разница в возрасте «подчеркивает, что борьба за права детей – это удел любых поколений». Комбинация религиозной принадлежности и национальности говорит сама за себя: речь идет о проблеме конфликта между Индией и Пакистаном и, соответственно, между мусульманами и индуистами. Опять же, как таковой, этот жест представляется автору достойным. Однако, как показывает исторический опыт, символическое объединение противоборствующих сторон нобелевской премией мира к фактическому примирению не приводит. В качестве примера он приводит премию 1994 г., когда ее разделили между Ясиром Арафатом, Шимоном Пересом и Ицхаком Рабином. Иными словами, в плане миротворчества премия положительных результатов не дает. «Пожалуй, единственный толк от такой объединенной премии мира может быть в том, что это поспособствует медленному, но фундаментальному изменению правительственного отношения к региональным конфликтам... Кампания по перенаправлению государственных средств из военной сферы в область гуманитарного развития (борьбы с бедностью и защиты гражданских прав) может стать следующим шагом в деятельности лауреатов».

«Норвежский нобелевский комитет в Осло принял правильное решение, - прокомментировал аналитик Флориан Вайганд (Florian Weigand) на Deutche Welle. – Даже после того как киллер серьезно ранил юную активистку, после долгого лечения, она не стала запуганной и не испытывает желания отомстить. Она и есть тот самый идеальный посол мира, которого представлял себе Альфред Нобель. Приняв это решение, комитет восстановил свою репутацию после сомнительных решений в последние годы, в том числе присуждения премии президенту США Бараку Обаме, а также абстрактным безликим организациям вроде Евросоюза или Организации по запрещению химического оружия». Опять же, мировым лидерам был отправлен отчетливый мессадж, подчеркивающий важность региональных конфликтов и гуманитарного кризиса.

Критика

Были также комментаторы, которые выступили с критикой этого решения. При этом претензии здесь не к лауреатам, а к тому контексту, в котором решение было принято, и подтекстам, которые оно содержит. «Прекрасная новость, - пишет автор в блоге Middle East Revised, - и да, она почти могла бы означать, что нобелевская премия мира снова обрела смысл, который был сомнителен, после того как в 2009 г. был награжден Барак Обама "за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничеству между народами"». Между тем, если присмотреться, премия в этом году сопровождается замалчиванием, граничащим с лицемерием.

Прежде всего, мотивировкой премии стало поощрение усилий, направленных на помощь детям в неблагополучных странах. Однако нигде не говорится о том, что эти страны своим неблагополучием во многом обязаны западной политике (нельзя говорить о благополучии в стране, над которой постоянно летают истребители).

Опять же, один из мессаджей награждения состоит в том, что нобелевский комитет не обходит своим вниманием даже самых юных деятелей, происходящих из самых экзотических стран и не обладающих никакими формальными регалиями. Однако «если бы Малала была убита ударом авиации [а не ранена местным убийцей], британские СМИ никогда бы не узнали ее имени», - цитирует автор высказывание из твиттера британского общественно-политического деятеля Джорджа Галлоуэя. Между тем, случай с Малалой Юсуфзай примечателен еще и тем, что он по своей структуре очень хорошо вписывается в классический западный нарратив, где белый человек (в данном случае британские медики) спасает бедную девочку-дикарку. «Проблема в том, что там тысячи таких Малал, созданию которых поспособствовал Запад своими бесконечными войнами, оккупациями, интервенциями, авиаударами и т.д.». Здесь также приводится ссылка на шоу сатирика Джона Оливера (John Oliver) на HBO, где он рассуждает о том, как мало граждане США осведомлены о военных кампаниях, которые проводят их правители за рубежом.

«Конечно, мы должны отдать должное усилиям тех, кто старается улучшить мир, - заключает автор, - но когда это делается таким плоским и расчетливым образом, перегруженным тайными приоритетами и тоннами лицемерия, я просто не могу этому радоваться».

Сходную критику высказала мыслительница Саба Фатима (Saba Fatima), которая, в частности, пристально занимается проблемами отношений между мусульманскими народами, а также отношениями между США и мусульманскими странами. Она тоже подчеркивает, что само по себе награждение Юсуфзай и Сатьярхи было для многих радостным событием. «При этом очень мало кто знает и обсуждает те обстоятельства, благодаря которым Малала и ее семья выжили». Здесь есть аутентичная сторона и есть сторона внешнего «западного» наблюдателя. Первое состоит в том, что действительно, Малала Юсуфзай при поддержке своего отца, возводящего свою позицию к исламским ценностям, с раннего возраста боролась за признание права детей, в первую очередь девочек, на образование. При этом она сталкивалась с сопротивлением, угрозами и в конце концов была серьезно ранена.

Внешняя сторона состоит в том, что Запад в ее лице обнаружил «правильную» мусульманку, которая вписывается в западные представления о том, как должно быть (не говоря уже об уже упоминавшейся выше истории про дикую девочку, которую спасли от ее варварских соотечественников). Этот образ стал превозноситься западными СМИ, что послужило источником конспирологических теорий, будто Юсуфзай – ставленница Запада. Из множества гибнущих в Пакистане женщин любых возрастов почему-то выделили именно Юсуфзай. Рефлексия западной аудитории при этом минимальна: «люди негодуют по поводу угнетения прав женщин со стороны "Талибана" в северных областях Пакистана, но нет никаких размышлений (не говоря уже о негодовании) по поводу случаев, когда те же самые женщины гибнут от авиаударов».

«В Пакистане, - продолжает автор, - много убежденных и усердных филантропов, которые опираются на свою религию и культуру; один из них – Абдул Саттар Эдхи. За последние шестьдесят лет он открыл огромное количество приютов для женщин и детей, проводит программы трудового обучения для женщин и сирот, организовал пункты, где можно оставлять младенцев, рожденных вследствие нежелательной беременности, устроил бесплатную медицинскую службу в городе, где правительственная здравоохранительная стратегия неэффективна и создал множество других помогающих институтов. Тем не менее, его история, как и истории многих других смелых и энергичных пакистанцев Западом не признаны. Это только подкрепляет заявления некоторых идеологов о том, что такие истории не признаются, потому что они не соответствуют западной империалистической повестке, оправдывающей американское насилие в стране».

Более общая критика

Наконец, есть авторы, выступившие с обобщающими комментариями по поводу нобелевской премии мира как таковой. Во-первых, комментирует Дейв Гэмбл (Dave Gamble) на ресурсе Skeptical Science, это всегда политическое решение, которое часто идет вразрез с личными политическими взглядами многих людей. Во-вторых, в отличие от прочих номинаций, где достижения кандидатов обсуждают эксперты в соответствующей области, решение о том, кто получит премию мира, принимает нобелевский комитет, который в данном случае почему-то оказался экспертом. При этом имели место многочисленные противоречия здравому смыслу, граничащие со злоупотреблением.

Среди них Генри Киссенджер (1973), который получил премию за прекращения огня во Вьетнаме, «притом что в тот момент обе стороны все еще бомбили друг друга»; Ясир Арафат/Шимон Перес/Ицхак Рабин (1994); Барак Обама (2009); Евросоюз (2013). Также автор отмечает, что, например, Махатма Ганди премию так и не получил.

В этом году решение было вроде бы и ничего по сравнению с упомянутыми, но, опять же, в Пакистане оно выглядело сомнительным. «Вот девочка, которая в силу юного возраста еще даже не получила удостоверение личности, которая солидаризируется с главным врагом Пакистана и без зазрения совести позорит свою страну. Она притворилась раненой, чтобы помочь Западу распространять свою шовинистскую деятельность под видом универсальной ценности образования», - цитирует Гэмбл мусульманского блогера, проживающего в Северной Америке и, по мнению автора, транслирующего расхожее отношение к происходящему. И уж конечно, нобелевская премия обеспечила теме достаточно медийного внимания, чтобы заниматься правозащитной деятельностью в Пакистане стало еще труднее, чем раньше. Иными словами, от нобелевской премии мира, помимо демагогии, вероятен и непосредственный вред.

Комментатор P.J O'Rourke из издания Daily Beast дополнил вышеприведенный список скандальных премий мира Вудро Вильсоном (1919 г.) – «за превращение Центральной Европы в злобное месиво». Также он вспоминает случай присуждения нобелевской премии мира Анвару Садату и Менахему Бегину (1978 г.) «за то, что они "уладили" отношения между арабами и Израилем». В этот раз награду получили «храбрые и стойкие жертвы жестокости», но если задача премии мира в том, чтобы поддерживать именно эти качества, то возникает вопрос, почему эту премию не получили в 1946 г. люди, оставшиеся в живых после концлагерей. Между тем, заявленная цель премии мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, состоит в том, чтобы награждать тех, кто «за минувший год больше всего сделал для укрепления братских отношений между нациями». По факту из 128 премий, присужденных начиная с 1901 г., всего 6 или 7, по мнению автора, отвечали исходным критериям.

Автор, со своей стороны, предлагает создать нобелевскую премию войны. «В конце концов, бывают достойные и приличные войны». Опять же, каждый год война где-нибудь да ведется, то есть нобелевский комитет без работы не останется. Тут можно было бы присудить награду Джорджу Оруэллу, Уинстону Черчиллю, Шарлю де Голлю и т.д. Наконец, и война часто оказываются куда более действенной в плане установления мира, чем результаты того, за что дают премию мира. Например, после гражданской войны в США между северными и южными штатами в стране воцарились мир и согласие, а после Второй мировой войны наступила такая европейская солидарность, что «Германия дает взаймы Франции, чтобы та заплатила Греции, чтобы та, в свою очередь, заплатила Германии».