Когдав ноябре 2008 г. Барак Обама был избран на пост президента Соединенных Штатов,его постоянно сравнивали с Франклином Рузвельтом, представляя его лидером, которыйвоспользуется доставшимся ему в наследство финансовым и экономическим кризисом,чтобы изменить американскую политику. Казалось, был самый подходящий момент,чтобы одновременно задействовать и личное обаяние Обамы, и остроумныйполитический расчет, который сформулировал глава президентской администрацииРам Эмануэль: «Правило первое: никогда не давайте кризису пройти впустую. Онвсегда несет в себе большие возможности». Даже тогда мне казалось, что разумнеесравнивать его с Линдоном Джонсоном. Джонсон пришел к власти во времяочевидного государственного кризиса, после того, как убили Джона Кеннеди вноябре 1963 г. Проведя 11 месяцев Белом доме, бывший вице-президент был избранна пост президента с пропорционально самым большим количеством голосов избирателейза всю американскую историю.

Квесне 1965 г. разразился конфликт по поводу десегрегации на Юге; одновременно сэтим Джонсон начал делать первые роковые шаги к более масштабному вовлечениюАмерики в войну во Вьетнаме. Правление Джонсона взяло такой курс, что кдвижению в первоначальном направлении уже нельзя было вернуться. В марте 1968г. Джонсон заявил, что он не будет выставлять свою кандидатуру на президентскихвыборах того года, и тем самым (как мы видим в исторической перспективе) открылдорогу Ричарду Никсону, с которого начался сорокалетний период республиканскогодоминирования (за исключением двух эпизодов, когда к власти приходилонеэффективное демократическое руководство (таковыми автор, вероятно, считаетправление Джимми Картера и Билла Клинтона – «Полит.ру»)).

Втечение почти двух лет правление Джонсона было сконцентрированным ирешительным: в рамках реформы здравоохранения он подписал два акта, создавпрограммы Medicare (для людей преклонного возраста) и Medicaid (для бедных); два историческихзаконопроекта о гражданских правах (Акт о гражданских правах 1964 г. и Закон обизбирательных правах 1965 г.); предпринял ряд весьма прогрессивных мер позащите окружающей среды; подписал десятки законопроектов, касающихсяобразования: тогда, впервые в истории США, удалось сохранить за федеральнымправительством значительную роль в управлении начальной и средней школой.

Учитываянынешние затруднения Обамы и мою прежде высказанную точку зрения, что его имеетсмысл сравнивать с Линдоном Джонсоном, следует более детально сравнить условия,в которых действовали эти два президента.

Выдающаясяпредвыборная кампания Барака Обамы говорила о том, что если ему удастся попастьв Белый дом, он предложит целый комплекс смелых законодательных проектов. К настоящемумоменту он провел у власти чуть больше половины того срока, в течение которогоЛиндон Джонсон проявлял свою незаурядную креативность. Пока что попытки Обамысклонить Конгресс к тому, чтобы он принял его проекты, были малоэффективны. ЕгоДемократическая партия сейчас рискует понести значительные потери на выборах вКонгресс, которые состоятся в ноябре 2010 г.

Существуетмножество способов показать расхождение между обещаниями и фактами. Вот три изних.

Во-первых,Обама обещал реабилитировать репутацию США на международной арене и показать,что страна выступает против пыток и за честные судебные процессы в соответствиис установленной практикой и с соблюдением правопорядка. О таком намеренииговорило обещание закрыть в течение года тюрьму Гуантанамо. Но она всё ещеоткрыта; администрация выразила готовность рассмотреть дело Халида ШейхаМухаммеда (предполагаемого организатора атаки 11 сентября) в соответствии сзаконодательством США, но это звучит неубедительно, а ЦРУ, видимо, большезаботится о соблюдении морали, чем о правах человека.

Во-вторых,Обама во время кампании выражал сомнения по поводу правомерности войны вАфганистане. На практике его новая стратегия только усиливает там военноеучастие США и распространяет его еще и на Пакистан (хотя и под предлогом того,что это часть плана, который должен привести в итоге к выводу вооруженных сил).Что касается прочих областей внешней политики, президент не смог наладитьотношения с Ираном, а на Копенгагенском саммите Китай выразил ему явноепрезрение (см. Барак Обама: имперский президент,постамериканский мир) (к настоящему моменту Китай и Индия присоединилиськ разработанному в Копенгагене документу – «Полит.ру»).

В-третьих,в числе амбициозных внутриполитических проектов Обамы были планы уменьшитьзависимость Америки от импортной энергии и усилить ограничения на выбросыпарниковых газов. Его план по продаже квот на выброс вредных газов не сокращаетобщее количество выбросов и не предлагает компаниям гарантированно выгодныхперспектив.

Менееоднозначная ситуация сложилась вокруг двух главных внутриполитическихприоритетов, но и здесь нельзя говорить о каких-либо выдающихся успехах.Во-первых, Обаме удалось склонить Конгресс к принятию большого пакета мер постимулированию экономики, и это позволило восстановить функционирование секторафинансовых услуг; но он не настаивает на том, чтобы он работал на общество,выдавая кредиты частным лицам и малому бизнесу. Уровень безработицы остается угрожающевысоким. Во-вторых, его нынешние планы по реформированию системыздравоохранения сохранили лишь тень былого размаха, но даже в таком виде ихпринятие зависит от того, как удастся согласовать парламентские решения (статьябыла написана до принятия Конгрессом законопроекта о реформе медицинскогострахования – «Полит.ру»). Вашингтону еще только предстоит проверитьэффективность этой схемы.

Выводнеизбежен. При всей своей честности и талантливости, личном обаянии и блестящемкрасноречии, Обама оказался неудачным президентом — по крайней мере, нанастоящий момент. Пожалуй, итоговое заключение можно сформулировать так: этотчеловек, который искренне хотел объединить американцев, установитьсотрудничество с республиканскими оппонентами, найти компромиссную золотуюсередину, – не учел, что в нынешней ситуации политические разногласия междуамериканскими партиями обострились сильнее, чем когда-либо.

Многиебы сказали, что в этом резюме есть преувеличения и что Обама, возможно, ещеисполнит некоторые из своих предвыборных обещаний и достигнет некоторых изпоставленных им целей. Но я не соглашусь с тем, что моя оценка несправедлива:этот вердикт можно было бы сформулировать (а иногда так и делают) в гораздоболее резких выражениях.

Смыслсравнения с Линдоном Джонсоном отнюдь не в том, чтобы опорочить Барака Обаму иуж тем более не в том, чтобы лишний раз поговорить о недостатках Джонсона. Ононужно для того, чтобы выявить, каким образом изменилась (причем, к худшему)жизнь американской общественности за время господства консерваторов.

Можносказать, что Джонсону повезло: он воспользовался «окном возможностей», котороеобразовалось благодаря общенациональному стремлению к урегулированию ситуациипосле убийства Кеннеди. Верно и то, что некоторыми (не всеми) законодательнымидостижениями Джонсон обязан тем инициативам, которые выдвинул Кеннеди передсмертью. Но для того чтобы провести через Конгресс такое огромное количествозаконопроектов, особенно два великих акта о гражданских правах, потребовалисьполитические способности самого Джонсона – его опыт в законодательной сфере,знание Конгресса и его представителей, а также сила личности.

Нобыли и другие важные моменты в жизни американского общества, благодаря которымДжонсону удалось добиться успеха. В числе этих факторов взгляды того времени, атакже настроение и тон институтов внутри страны – не в последнюю очередь, СМИ.

Вгоды холодной войны, особенно после позорного развенчания сенатора ДжозефаМаккарти в 1954 г., в общественной жизни США установилось господство«либерального консенсуса», как я это назвал в своей работе (см. America In Our Time: From WorldWar II to Nixon – What Happened and Why (Америка в наше время: от Второй мировой войны до Никсона. Что и почему произошло) [1976; Princeton University Press, 2005]).Вопреки распространенной среди консерваторов точке зрения, это не значит, чтоАмерика оказалась под влиянием либеральной элиты, безразличной к нуждам ичувствам «простых» американцев; это значит, что общество и в особенностиКонгресс руководствовались всеобъемлющим, пусть и неписаным правилом:политические стороны отчасти принимают позицию оппонентов.

Такимобразом, большинство либералов (которых также можно назвать социал-демократамии сторонниками прогресса) разделяли консервативную антикоммунистическуюидеологию своей эпохи. Это в равной мере касалось и профсоюзов, и администрацииКеннеди. В то же время, большинство консерваторов принимали, хоть зачастую инеохотно, основополагающие принципы Нового курса Рузвельта. Это относится и кбольшинству республиканцев Конгресса, и к влиятельным фигурам и мыслителям всфере делового управления и юриспруденции.

Вгоды правления Кеннеди и Джонсона было немало «отклонений» как слева, так исправа: в числе левых – лидеры профсоюзов, лидеры чернокожих и интеллектуалы, асреди консерваторов – старые сторонники Тафта и новые сторонники Голдуотера. Номожно, не погрешив против истины, утверждать, что в то время существовал некийлиберальный консенсус в американском общественном сознании. В целом, американцыприняли социал-демократическое правительство и смешанную экономику вовнутренней политике и сосредоточились на сдерживании коммунизма во внешнейполитике.

Начинаяс 1968 г., всё изменилось, и тот мир, в котором Линдон Джонсон мог доминироватьна политической арене, исчез в «могильном сумраке урн и склепов»[1].

До1965 г. обе партии, главенствовавшие в американской политике, представлялисобой коалиции на основе специфики идеологических и демографических позиций.Разногласия между ними начались в 1860-е гг.: гражданская война, эмансипациярабов, реконструкция Юга и завершение войны. Эти события легли в основу расколамежду американскими политическими партиями, но нельзя сказать, что это былаполемика именно между левыми и правыми.

Сприходом Ричарда Никсона к власти (1968-1974 гг.), а особенно при РональдеРейгане (1980-1989 гг.), конфликт между партиями стал таким жеидеологизированным, как в Европе: это был конфликт между имущими и неимущими.Опорным моментом для такого изменения послужили события 1960-х гг.: борьба загражданские права, война во Вьетнаме, начало феминистического движения илибертинизм.

Вто же время возникло еще одно, менее заметное, но столь же влиятельноенаправление в мышлении. В 1950 г. видный либеральный интеллектуал ЛайонелТриллинг писал, что в Америке нет консервативных идей как таковых:«Консервативные и реакционные импульсы не воплощаются в идеях, если не считатьотдельных исключений, в частности церковных; эти импульсы выражаются только вдействиях или в тех несдержанных движениях мысли, которые только притворяютсяидеями». Даже два десятилетия спустя Ричард Никсон еще мог заявить, что онкейнсианец (в тон Милтону Фридману, который сказал, что «мы все теперькейнсианцы»).

Отдаваядолжное Фридману, отметим, что он на этом не остановился и сказал, что, сдругой стороны, не осталось ни одного кейнсианца. В 1967 г. этотмонетарист-первопроходец, будучи президентом Американской экономическойассоциации, своими выступлениями способствовал воплощению этой мысли в жизнь. Впоследующие десятилетия кейнсианские идеи неизменно терпели поражение – и внаучной сфере, и во влиятельных институтах (таких, как Федеральный резерв иСовет экономических консультантов), и, наконец, на Уолл-стрит и в средекорпоративного руководства.

Вконце XX в. большой переворот в интеллектуальной истории США продолжался:консервативные идеи дошли вначале до юридических факультетов, а в конце концови до Верховного суда. Прежде в суде господствовало либеральное большинство,которое следовало доктрине социального активизма, унаследованной от ОливераУэнделла Холмса и Луиса Брандейса; теперь в суде стало устанавливаться болееили менее постоянное (в соотношении 5:4) превосходство правых. Особеннопоказателен следующий пример: в 1974 г. по делу Бакли против Валео быловынесено судебное решение, гласившее, что политическая реклама – эторазновидность свободы слова, и поэтому на нее распространяется действие первойпоправки к конституции. В результате прекратились всякие попытки реформироватьсистему финансирования предвыборных кампаний.

Пожалуй,еще большее значение в масштабном сдвиге Америки вправо имело изменение обликасредств массовой информации. Всегда было преувеличением говорить о некоемлиберальном медийном истеблишменте; возможно, журналисты в большинстве своем ибыли либералами, но их начальство было в основном консервативным. Когда-то СМИпридерживались «либерального консенсуса»; но в течение последних 50 лет в нихбыла заметна постоянная тенденция к большему разнообразию, а затем к большейконсервативности.

Этатенденция отмечена несколькими вехами. В 1955 г. Уильям Бакли открыл журнал “National Review”и тем самым уничтожил либеральную монополию в интеллектуальных СМИ. В 1972 г.Роберт Бартли возглавил редакционную страницу “WallStreet Journal”(в котором он до того работал с 1964 г.) и превратил ее в двигатель массированнойконсервативной пропаганды. В период между серединой 1980-х и серединой 1990-хнью-йоркский либеральный тон трех главных сетей телевещания постепенноразбавлялся: вначале появилось кабельное телевидение (хотя CNN, первая компания – со штабом в Атланте, начавшаякабельное вещание, была относительно либеральна); затем появилась компания Fox News,которая принадлежала Руперту Мэрдоку и находилась под контролем Роджера Эйлса,политтехнолога при Ричарде Никсоне.

Врезультате этого общественного и интеллектуального развития (или деградации)идеологический климат США в корне изменился. Эта разница позволяет нам понять,почему Линдон Джонсон смог, будучи президентом, подписать огромное количестволиберальных законопроектов, которые довершили, а в каком-то смысле и превзошлидостижения его эталона — Теодора Рузвельта, а гораздо более умеренные реформыБарака Обамы безнадежно завязли в болоте идеологической поляризации ивозобновившихся популистских высказываний.

ПрезидентОбама оказался у власти, потому что пообещал изменить Америку. Но страна ужеизменилась. Пора прекратить обсуждение индивидуальных особенностей и частныхнеудач президента и задуматься над тем, что произошло с общественным образоммыслей и климатом политических СМИ в Америке.

[1]“urns andsepulchres ofmortality” – цитата из выступления английского судьисэра Рэнальфа Крю (Sir Ranulph Crewe,1558–1646).

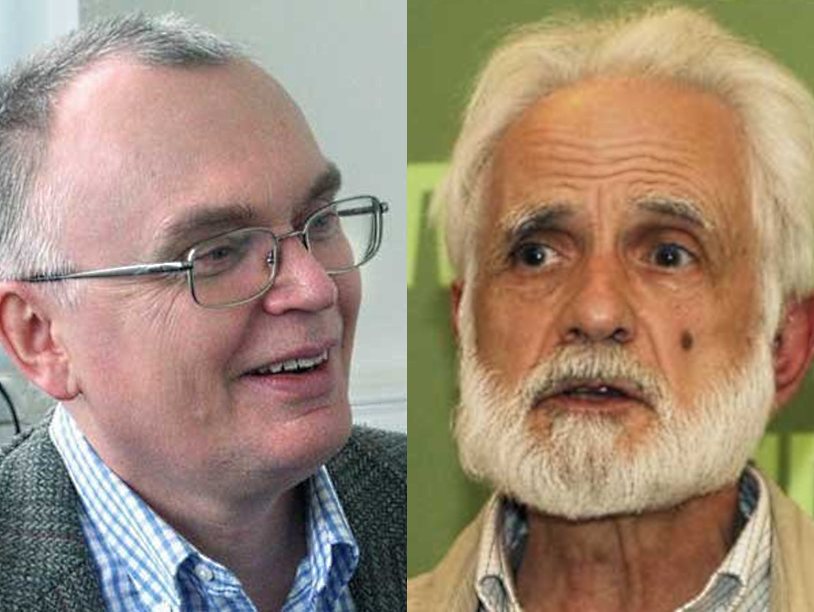

Годфри Ходжсонбыл директором программы Фонда Рейтер в Оксфорде, а до этого – корреспондентомжурнала “Observer” в США и редактором “Independent” за рубежом. Последняя книгаГодфри Ходжсона – The Myth of AmericanExceptionalism(«Миф об исключительности Америки»), YaleUniversity Press, 2009. Он также автор книг: The World Turned Right Side Up: ahistory of the conservative ascendancy in America («Мир повернулся направо: история господстваконсерваторов в Америке»), Houghton Mifflin, 1996; The Gentleman from New York:Senator Daniel Patrick Moynihan (Джентльмениз Нью-Йорка: Сенатор Дэниел Патрик Мойнихэн), Houghton Mifflin, 2000; More Equal Than Others: America from Nixon to theNew Century(«Равнее всех прочих: Америка от Никсонадо нового столетия»), Princeton University Press, 2006, A Great and Godly Adventure: ThePilgrims and the Myth of the First Thanksgiving («Великий и божественный опыт: Паломники имиф о первом Дне благодарения»). PublicAffairs, 2007.