В воскресенье 16 ноября в лектории МУЗЕЯ МОСКВЫ на Зубовском бульваре продолжился Фестиваль публичных лекций #ЗНАТЬ. В течение семи выходных можно будет услышать лекции представителей самых разных областей знания.

Организаторами цикла являются информационно-аналитический канал «Полит.ру» и Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Правительства Москвы.

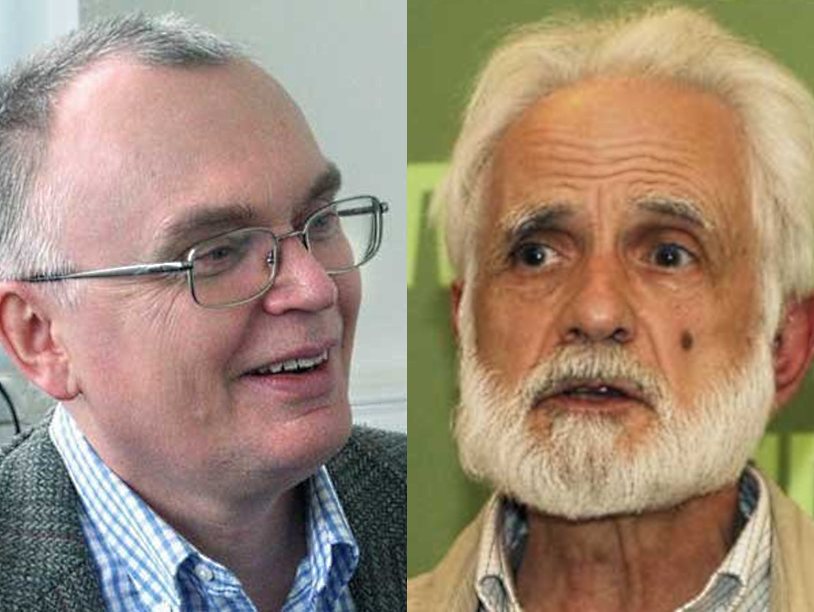

В этот раз с рассказами о своих областях науки выступили палеонтолог К. Ю. Еськов, социолог А. Ф. Филиппов и историк-японовед А. Н. Мещеряков.

Делает ли природа скачки

В первой из лекций палеонтолог Кирилл Юрьевич Еськов рассказал, как теория эволюции справилась с одним из самых серьезных затруднений в своей истории. Это затруднение ей преподнесли данные палеонтологов. Дело в том, что в эпоху появления эволюционной теории и в течение долгих лет ее существования ученые исходили из представления о постепенном характере накапливания изменений у живых организмов. В явном виде этот принцип сформулировал геолог Чарльз Лайель, полемизировавший с теорией катастроф Жоржа Кювье и сказавший: «Природа не делает скачков».

Тут и возникла проблема. Если природа не делает скачков и темп эволюции равномерен, то почему в палеонтологических находках присутствует так мало. Нельзя сказать, что их нет совсем, но их куда меньше, чем должно бы. Начиная с самого Дарвина эволюционисты в ответ ссылались на неполноту палеонтологических данных: многое не сохранилось, многого не нашли. Но чем дальше, тем менее убедительным казался такой ответ.

Эта проблема продержалась до рубежа 1960-х – 1970-х годов, когда усовершенствованные методы датирования помогли ученым. В это время научились использовать радиоуглеродный метод для определения возраста частичек вулканического пепла, которые присутствуют в осадочных породах. Это помогло, сначала на отдельных примерах, показать, что действительно в истории разных групп животных были периоды длительной стабильности, которые потом сменялись краткими периодами интенсивных изменений, бурного видообразования. Позже из новых видов сохранялись лишь некоторые, и вновь начинался стабильный период. Стоить уточнить, что периоды изменений были краткими с геологической точки зрения. Они длились не годы и не века, а десять миллионов лет и более. Но все равно темпы эволюции оказались неравномерными: природа делала скачки.

Ученые нашли и объяснения периодам быстрых изменений. Дело в том, что обычно темпы эволюционных изменений в природе ниже, чем теоретически должны были быть по данным популяционной генетики. Происходит это потому, что каждый вид существует не изолированно, а в системе связей с другими видами. Эти связи тормозят изменения, так как «новшества», которыми в результате мутаций обзаводятся особи одного вида, не подходят для устоявшихся взаимоотношений с другими видами.

И лишь когда такая система дает сбой, один вид начинает изменяться быстрее, это в свою очередь вносит еще больший дисбаланс в систему, привычные отношения разваливаются, и начинается эволюция других входящих в нее видов. Именно в такие моменты природа пробует различные варианты: возникает много разных форм, из которых в дальнейшем сохранятся только некоторые. Эта концепция получила название теории прерывистого равновесия. Ее создатели – палеонтологи Нильс Элдридж и Стивен Гулд. К. Ю. Еськов привел пример подобного события в эволюционной истории – взрывное развитие покрытосеменных растений на рубеже нижнего и верхнего мелового периода.

На портале «Полит.ру» можно найти также стенограмму лекции Кирилла Еськова «Палеонтология и макроэволюция», фрагмент радиопередачи с его участием и интервью «Полет мысли в рамках связной картины».

Философия и социология действия

Выступление Александра Фридриховича Филиппова было посвящено философии и социологии действия. Философия действия – давняя область философского знания, существующая со времен Аристотеля. Она известна также под названием, которое кажется странным для непосвященных, «практическая философия» (от греческого слова πράξις, означающего «действие»). Действия человека как предмет анализа от философии унаследовала и социология, которая возникла в начале XIX века, противопоставляя себя философии. Одновременно с позитивистской социологией Огюста Конта возникли и другие исследовательские проекты, которые стремились объяснять происходящие в обществе процессы. Среди них наиболее известны политическая экономия и социализм как способ исследования и совокупность воззрений на природу человека и прогресс.

Лектор познакомил слушателей с классификаций действий, созданной классиком социологии Максом Вебером. Она основана на степени рациональности поведения. Вебер выделял целерациональные действия (наиболее рациональные), ценностно-рациональные, которые основаны на вере в ценность самого действия вне зависимости от его результата, традиционные и аффективные. При дальнейшем развитии социологии А. Ф. Филиппов отметил ее склонность изучать действия человека, совершаемые им под действием внешних факторов, которых он может и не осознавать. Социология, в целом признавая рациональность человека, предпочитает рассматривать его как конформиста, воспроизводящего привычные стандарты, не замечая их. С одной стороны, это во многих отношениях очень полезно. Но из внимания социологии деятельности по этой причине выпадает значительная часть действий человека, поэтому в современных условиях социология, если не обратит внимания и на эту сферу, может проиграть конкурентную борьбу другим «проектам», занимающимся описанием процессов в социуме.

Очерк истории социологических идей А. Ф. Филиппов сопроводил и рассказами о некоторых событиях, происходивших в ходе развития науки. Например, известно, что два исследователя, которых по праву считают одними из создателей современной социологии: француз Эмиль Дюркгейм и немец Макс Вебер – никогда не ссылались на работы друг друга. В одном из трудов Дюркгейма есть ссылка на M. Weber, но относится она не к книгам немецкого социолога, к сочинению его жены, Марианны Вебер, опубликовавшей ряд книг по проблеме женщин.

Читатели могут ознакомиться со стенограммами двух лекций, прочитанных Александром Филипповым ранее в рамках публичных лекций «Полит.ру»: «Где живет политика?» и «Дискурсы о государстве».

Япония большая и маленькая

Предыдущая книга историка Александра Николаевича Мещерякова «Стать японцем» была посвящена эволюции взглядов японцев на собственное тело. Сейчас выходит его новая книга: «Terra Nipponica: среда обитания и среда воображения», посвященная истории представлений японцев о своей стране. О ней он рассказал в своей лекции.

Среда обитания может быть описана конкретными сведениями: площадь, рельеф, средняя температура, количество осадков – все, что изучает физическая география. Эти характеристики Японии за ее историю если и изменились, то крайне незначительно. Особенно в сравнении с тем, как менялись взгляды японцев на свою страну. Как показал Александры Мещеряков, эти оценки не раз полярно изменялись.

В VIII веке в Японии формируется сильное централизованное государство. Оно становится способным на масштабные проекты, например, по стране прокладываются государственные дороги. В японском обществе царят оптимистические взгляды. Страна кажется японцам большой, богатой, климат ее – прекрасным. В XII веке начинается упадок, постепенно наступает эпоха раздробленности и междоусобных войн отдельных княжеств. И взгляды меняются: Япония теперь кажется ее жителям маленькой, острова «размером с просяное зернышко», расположенные на окраине мира.

В XVII веке Япония вновь объединена, наступает эпоха сёгуната, созданного Токугавой Иэясу и просуществовавшего до второй половины XIX века. Эпоха мира благотворна: за век население страны возрастает с 12 до 32 миллионов человек (в Российской империи в то же время живет 15-15 млн.). Страна вновь оценивается положительно. Она обильна ресурсами, железа много (в данном случае неважен реальный объем японских месторождений железа, важна именно оценка их изобильности или скудности). Страна не большая и не маленькая, а средняя, что представляется лучшим вариантом. В маленьких странах всего слишком мало, поэтому так невозможно создать государство: эти примеры японцам известны благодаря островам Тихого океана. Но и слишком большое государство – это плохо. Им трудно управлять, обычаи людей, живущих в разных его частях, слишком сильно различаются, часто возникают смуты, и смена династии происходит часто.

В эпоху сёгуната Япония вела политику сознательно изоляции от внешнего мира. Но ее пришлось прервать в середине XIX века под давлением европейцев и американцев. После столкновения с западной цивилизацией этого у японцев возникает комплекс неполноценности как по отношению к собственной культуре, так и по отношению к природе своей страны, она вновь оценивается как маленькая и бедная.

Начинается эпоха интенсивной модернизации. На рубеже XIX – XX веков японская армия одерживает победы в войнах с Китаем и Россией, у страны появляются колонии. И взгляды на окружающую среду вновь становятся оптимистичными. Именно в эту эпоху появляются сочинения о красоте японской природы.

Постепенно Япония начинает претендовать на лидерство в азиатско-тихоокеанском регионе и создание колониальной империи, охватывающей обширный круг земель. Но после поражения во Второй мировой, эти мечты прекращаются и вновь возникает комплекс неполноценности с соответствующими воззрениями и на японскую географию.

Наконец, возможность новой положительной оценки своей страны японцам обеспечили усилия по экономическому развитию, которые к началу 60-х привели к «Японскому экономическому чуду».

Ранее Полит.ру публиковал интервью с А. Н. Мещеряковым «Модернизация и целеполагание в Японии», стенограмма прочитанной ученым публичной лекции «Тело японца: от патернализации к национализации», а также его очерки «Тело обнаженное и тело одетое: японский вариант» и «Открытие Японии и реформа японского тела (вторая половина XIX — начало XX вв.)».