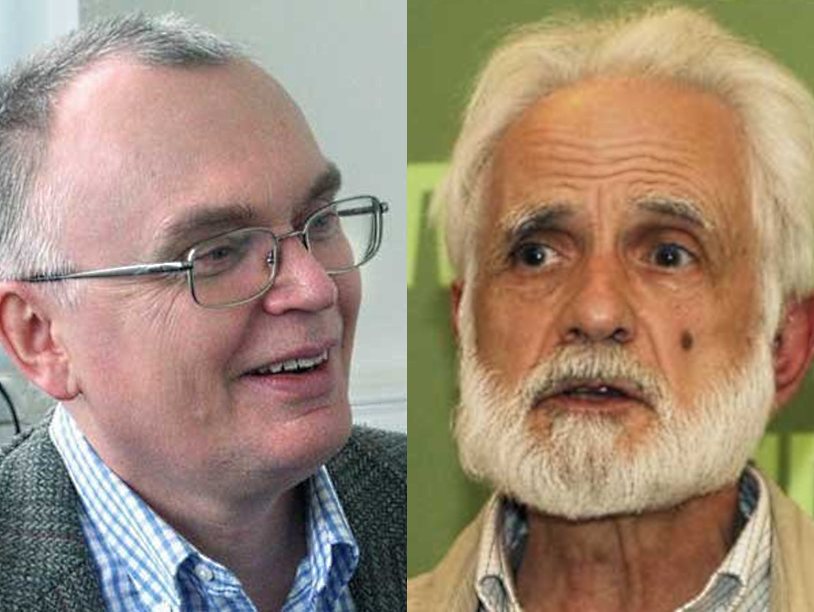

Анатолий Кузичев: И вновь Борис Долгин, Дмитрий Ицкович и АнатолийКузичев в студии «Вести FM». Я напомню, что это совместный проект радиостанции«Вести FM» и информационно-аналитического портала «Полит.ру». Наш гость - вновьДаниил Александров, известный социолог, замдиректора по науке, профессорфилиала ГУ - «Высшая школа экономики» в Питере, профессор Европейскогоуниверситета в Санкт-Петербурге, директор Фонда поддержки социальных исследований«Хамовники». Борис, прошу вас, определите тему сегодняшней нашей беседы.

Борис Долгин: Она будет сильно отличаться от прошлой нашей темы – опроисхождении науки; сегодня мы будем говорить о такой острой проблеме, какмиграция, аккультурация мигрантов, основываясь на материале о детях иммигрантов.

Дмитрий Ицкович: И сразу же первый вопрос: почему дети иммигрантов– отдельная тема?

Даниил Александров: Это просто. Те, кто приезжает сюда работать илиуезжает работать, например, в Европу, не обязательно должны быть низкоквалифицированными.Это могут быть и высококвалифицированные люди. Например, наши учёные уезжают изРоссии на работу. Это иммигранты первого поколения, которые в относительновзрослом состоянии меняют место жительства, и они знают, что их ждёт другаястрана, другая культура, их ждут трудности. Они готовы встречать риски и менятьобраз жизни. Люди уезжают в другую страну; если здесь они не готовы былибраться за чёрную работу, то там они готовы на всё. Они приехали по своемувыбору - и потому готовы на всё. Дети приезжают не сами, дети – этонасильственные иммигранты. Это касается и детей, которые родились послепереезда.

Д.И.: Это можно объяснить довольно просто. Идёт ребёнок по улице, иего обзывают. Он не может относиться к этому «обзывательству» как к справедливому.И как он его объясняет? Я живу в другой стране, не в своей. Есть где-то страна,где меня не обзывали бы.

Д.А.: Но при этом одновременно есть и такое ощущение, что это егострана. Он же здесь родился или приехал сюда ещё совсем маленьким. Если ребенокприехал до пяти-семи лет, то он становится местным жителем, не будет от нихотличаться по языку.

А.К.: А язык – это главное отличие?

Д.А.: Да, не считая внешности, конечно. Язык стоит на втором месте.Если человек говорит так же, как вы, то вы его воспринимаете как своего. Этоверно для афроамериканских кварталов Америки. Дети – это не добровольная иммиграция,и потому социальные проблемы ими воспринимается очень остро. Они такие жеместные жители, как и мы с вами.

Д.И.: Но у них период на адаптацию совершенно иной.

Д.А.: Они именно в этом смысле местные жители. Они будут как-тодискриминироваться, как-то будут сегрегированны, так как в обществе всегдапроисходят процессы этнической, расовой сегрегации, без этого практически небывает. Дети из семьи иммигрантов идут не во все школы, они живут не во всехрайонах - это как раз то, что мы изучали. Можно предположить, что многиесоциальные напряжения, возникающие у молодёжи…

Д.И.: Маленькое дополнение. Знаменитые беспорядки современной эпохи- это феномен как раз не иммигрантов, а детей иммигрантов. Это не приехавшиетурки бушевали, это были их дети.

Б.Д.: Скорее даже не турки, а арабы.

Д.И.: Это не так важно.

Д.А.: Моя любимая история, которую рассказали мои коллеги, - о том,что происходило некоторое время назад, не знаю как сейчас. Это анализ результатаопроса детей образованных эмигрантов, приехавших из России в Израиль. Там былстатистически очень большой процент детей, которые отказывались получать высшееобразование. Объяснение было только одно: «Если наше образование здесь никак неценится, то зачем я его вообще буду получать?» Они становятся какими-тосвободными художниками, свободными работниками, в массе своей заняты навременных работах. Мои коллеги посмеивались и говорили: «Судя по всему, увнуков иммигрантов будет очень большой процент учёных». Так как дети этих детейбудут воспитываться интеллигентными бабушками, вышедшими на пенсию,иммигрировавшими много лет назад.

А.К.: Понятно.

Д.И.: Образование воспринимается как большая ценность.

Д.А.: У разных поколений иммигрантов разные проблемы, государство иобщество должны с пониманием к этому относиться. Одно дело – приехавшие исейчас работающие, другое – дети, которые приехали в 16 лет, дети, которые здесьродились или приехали до семи лет, а третье – выросшие внуки. Это разные люди,с разными амбициями, притязаниями и обидами, возникающие из-за того, что ихпритязания и желания не могут быть встречены положительно.

Д.И.: И это очень важная вещь с той точки зрения, что это ненаучная, а обывательская ситуация. У нас есть демографические проблемы встране, ну - есть и есть. В принципе, позиция государства заключается в том,что нужно радоваться тому, что есть дети иммигрантов….

А.К.: Это экономическая проблема.

Д.И.: Да, есть самые разные проблемы. Мы должны были бы радоватьсялюдям, которые уже были агрегированы в нашу страну. Уже всё в порядке: ониучились в нашей школе, они прекрасно владеют языком, а с ними оказываетсяпроблем больше, чем с их родителями, которые на русском говорили с трудом.

Д.А.: Я не думаю, что с ними проблем больше. Просто они другие.

Б.Д.: Да, и с ними надо по–другому работать.

Д.А.: Есть мнение, что нужно привозить сюда трудовых мигрантов на полгода,без семей и селить их в рабочие городки. Они будут работать, восполнятьнедостаток рабочей силы, потому что нам не нужны социальные проблемы с ихсемьями и т.д. Это абсолютно ошибочная точка зрения, по моему убеждению и по моемуисследовательскому опыту. На самом деле, тогда мы получаем малоуправляемую,плотно замкнутую среду. Эти люди – временные, они не заинтересованы в том,чтобы сверяться с нормами местной жизни. Нам нужно больше людей, которыеприезжают к нам с семьями и детьми, так как дети и школа – это основнойинститут социального укоренения, интеграции иммигрантов в общество. Детиприехавших сюда людей идут в детские сады и школы, эти люди сюда приехалинадолго и всерьёз, они начинают здесь осваиваться, ассимилироваться, и школа -это главный институт интеграции и ассимиляции не только для детей, но и длявзрослых.

Б.Д.: Язык всё равно отличается, даже во втором поколении…

Д.И.: Это просто принципиально другая языковая ситуация, котораяможет быть, вообще-то, и позитивной. В Болгарии в советские времени лучше училиязыки, потому что изначально были мультилингвальными, выросли сразу вмногоязычной среде.

Д.А.: Язык зависит от социальной среды. Существуют семьи, гдеговорят на родном языке, семьи, где говорят на родном и русском, и семьи, гдеговорят только на русском. Даже если у родителей есть трудности с языком, оникак бы учат язык через детей. Есть даже статистика, которая говорит о том, чтодети, живущие в семьях, где говорят только на русском, по гуманитарнымпредметам учатся лучше, чем если в семье говорят на родном языке. А вот наалгебре и геометрии это никак не сказывается. Дети маленькие очень быстро учатязык, очень быстро теряют акцент. Известно, что акцент никогда не теряется после13-14 лет, т.е. если вы начали учить язык после 14 лет, то акцент останется,никуда не уйдёт.

А.К.: Я вот всё сижу и думаю по поводу вашей модели - она оченьлогична. Если мигранты будут жить в неких городках без семей, вы считаете, чтотак будет хуже. А для населения это и есть раздражающий фактор. Пока мы знаем,что они здесь живут временно, это одно, а когда они начинают сюда везти всехсвоих детей и жён, это совершенно другое.

Б.Д.: А так ли это? Когда это нечто, растворённое в большой среде,– это одна история, а когда мы сталкиваемся…

Д.И.: Это уровень абстракции, исследование и посвящено тому, каклюди себя чувствуют.

Д.А.: Давайте разобьём эту тему на два вопроса. Первый вопрос:какая ситуация представляется более опасной с точки зрения нарушения разногорода общественных норм? Потому что если 18-летние парни приехали на заработкина три месяца, их поселили вместе, составив однородную группу, - получитсявеселая криминальная среда. Это особенность социального поведения однороднойгруппы, поселённой в определённые условия.

Д.И.: Простой армейский пример. Достаточно надеть на людей форму, иэто будет уже другая среда.

Д.А.: Это нужно понимать. Нам кажется, что это проблема иноэтничныхгрупп, приехавших к нам сюда, а на самом деле часто это связано с тем, что мысоздаём какие-то искусственные социальные группы, в которых теряется обычнаянормативность. Кажется, что если это молодёжь, и к тому же временная, то она будетдержаться за работу, будет жить отдельно в общежитиях – и все тогда будетхорошо. Действительно, такой эффект есть. У нас в городах существует этническаясегрегация, которая совмещена с сегрегацией социальной. Мы обнаружили простую вещь – детимигрантов из разных стран у нас концентрируются в небольшом количестве школ. Вспециализированных школах с уклоном в английский или математику, в лицеях игимназиях – их очень мало, а в обычных школах их довольно много. 12-15% - этонормальная доля в средних школах. Как говорит один из учителей в этой школе: «Понимаете, мы же всегда обслуживали такую категорию людей. Всегда приезжалисюда мигранты на заводы работать. Только раньше их называли лимитчиками, и ониприезжали из российских районов. А сейчас они приезжают не только из российскихрайонов. В нашу школу не ходили дети директоров, начальников цехов - наша школавсегда была рабочей школой. Сейчас мы имеем школу, в которую ходят дети бедныхи трудных городских слоёв, и сюда же попадают дети мигрантов».

А.К.: Возникает дополнительная опасность, когда мигрантов селят втакие общежития: возникает концентрированная среда, и в школе детей мигрантовоказывается, условно говоря, 50%. Это создаёт проблемы.

Д.А.: Пока такое происходит только в тех школах, где это делаетсясознательно, то есть в школе создаётся национальный компонент. Русские родители,записывая своего ребёнка в школу, часто спрашивают: есть ли в школе нерусскоязычные дети, т.е. дети, у которых русский не родной. И если таких детеймного, то своего ребёнка туда не будут отдавать. Мы опрашивали родителей, какуюшколу они бы предпочли. Обычно сначала говорят, что это не важно, а потомвсё-таки проговариваются, особенно если их не спрашивают в лоб. Полезно в этомсмысле наблюдать за тем, как родители разговаривают с учителями на дне открытыхдверей.

Родители детей-мигрантов тожеэтим интересуются, но по-другому: они хотят, чтобы в школе не было очень многодетей одной этнической группы. Они ищут школы, в которых учится 10% детеймигрантов, и отдают туда своих детей, чтобы дети хорошо говорили по-русски.Родители очень ориентированы на образование детей, и дети тоже ориентированы наобразование. Мы были поражены тем, как много детей мигрантов хотят продолжатьобразование после школы. Они хотят продолжить дело родителей. В качествепрофессии они предпочитают силовые структуры или медицину, т.е. хотят иметькакую-то власть. Девочки, так же как и мальчики, готовы идти работать. Эта темаважная. Пока непонятно, что будет дальше, будут ли девушки работать или сидетьдома. Если семьи городские, то преобладает ориентация на то, чтобы женщины работали,если семьи деревенские - чтобы не работали. Один из самых сильных факторов, определяющих мобильностьребёнка, – образование и профессия матери. Мать важнее в этом отношении, чемотец, для всех этнических групп и всех стран, в которых это изучалось. Потомучто это передаётся в раннем детстве. Мы продолжим это исследование, потому чтотема очень важная, нужно за этим следить, этим действительно надо заниматься.Появляются новые идентичности. Например, есть армяне и азербайджанцы, они объединяютсяи говорят: мы кавказцы, мы другие. ПредставителиЦентральной Азии и азербайджанцы говорят, что они мусульмане. И таких примеровмного. Эти идентичности формируются исходя из того, какой контингент сложился вшколе, в общем, случайным образом. С этим тоже надо работать.

А.К.: Спасибо вам за интересную беседу. А мы встретимся снова черезнеделю. Сегодняшнюю беседу хочется закончить чем-то возвышенно-толерантным. Мыже гораздо ближе друг к другу, чем это может показаться. Наши соотечественники,рассказывая о своём отдыхе, говорят: был на отличном курорте, там вообщерусских нет. Всё. Мы прощаемся на неделю, до встречи.