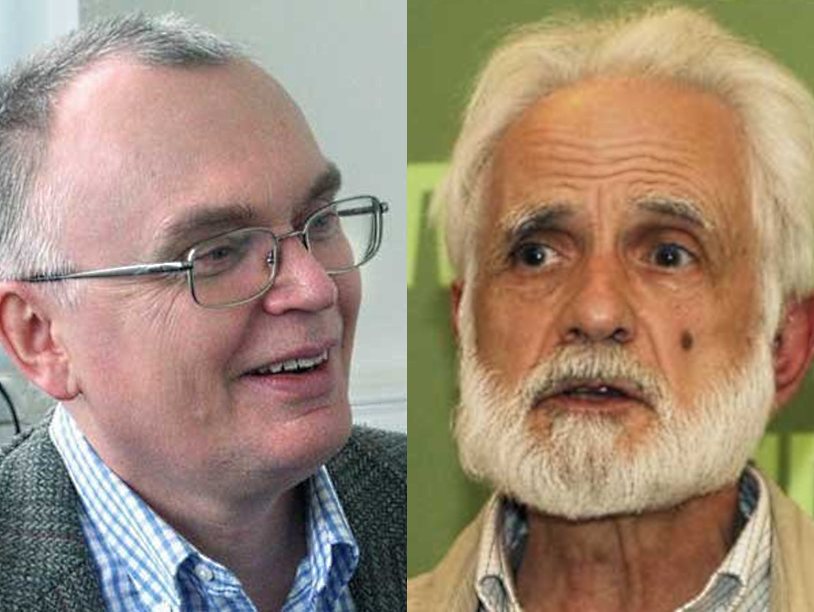

Известный российский ученый и общественный деятель, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, член Бюро РДП "Яблоко", Виктор Леонидович Шейнис о том, что объединяет российских демократов сильнее, чем разъединяет.

Мощная индустрия современных средств (дез)информации внушает публике, что демократические и либеральные партии и организации – не более чем призраки, достойные то ли язвительного поношения, то ли снисходительного осмеяния. Не стала исключением и конференция демократов в начале апреля 2008 г. Большинство периодических изданий, в том числе и тех, которые обычно освещают события объективно, поместили корреспонденции, описывающие исключительно расхождения в выступлениях ораторов. Вердикт авторов был категоричным: очередная попытка объединения демократов провалилась.

Я не переоцениваю конференцию – её значение можно будет оценить лишь в контексте будущих действий демократов. Нет у меня уверенности и в том, что достигнутое на ней необратимо, хотя очень хотел бы в это верить. И все-таки конференция менее всего заслужила уничижительную оценку. Конечно, если кто-то рассчитывал, что на её выходе страна получит объединенную демократическую партию или организованное движение, то такие ожидания и не могли оправдаться. Но подобная задача не ставилась и не могла ставиться ни организаторами, ни участниками конференции. Уже одно то, что люди из разных сегментов современного российского демократического континуума встретились, посмотрели друг другу в глаза, не увидели в них подозрительности и враждебности и сопоставили свои подходы (конечно же, различные, но какими они еще могли быть после всего пережитого?) – несомненное достижение.

Политические организации демократов переживают нелегкие времена: они вытеснены на периферию политической жизни, удалены из федерального и большинства региональных представительных органов, отрезаны от телевидения и других действительно массовых средств информации, лишены надежных источников финансирования и проигрывают почти все процессы в «басманном» судопроизводстве. Объективные и субъективные процессы размывают социальную базу демократических организаций.

Смогут ли российские демократы объединиться, вернуть своих сторонников, разочаровавшихся в общественной деятельности и ушедших из политики, преодолеть широко распространившиеся настроения апатии и безнадежности, вновь обрести доверие и влияние в обществе? Что для этого нужно сделать?

Расхождения между демократами, выливавшиеся подчас в недостойную перебранку, люди, наблюдающие это со стороны, склонны объяснять несговорчивостью, амбициями лидеров. В этом есть доля истины. Но в действительности дело обстоит хуже: несовместимы не только лидеры, но и значительная часть активистов демократических партий, глубоко убежденных в том, что возделываемая ими политическая делянка – самая (или даже единственная) истинно демократическая.

В основе разъединения демократов лежат причины достаточно глубокие – разное видение путей преобразования общества и накопившиеся наслоения споров последних 15–20 лет. И то, и другое – отражение социальной и психологической разнородности их базы. Преодолеть все это одним махом, по щучьему веленью (под давлением тревожных тенденций в развитии страны) и по хотенью объединителей невозможно – слишком велики различия. Что возможно – поняв, что процесс этот длительный, сложный и многоэтапный, обозначить вектор и договориться о первых шагах. В известной мере, это было сделано на конференции демократов в Санкт-Петербурге.

Прежде всего, необходимо не то чтобы забыть – это невозможно, – но перевернуть страницу, содержащую перечень «взаимных болей, бед и обид». Отрешиться от манеры большевиков, озабоченных собственной идейной непогрешимостью и не прощавших отклонения тем, кто политически стоял к ним ближе всех. Озлобленность то и дело вспыхивающих споров удручает. Надо решительно уходить от этого. Оставить будущим историкам обсуждение, как следовало проводить либерализацию цен и приватизацию, должны ли были демократы идти в исполнительную власть, когда их туда приглашали, как надо было отвечать на вызов, брошенный чеченскими сепаратистами, кто и как противился объединению и т.д. Проблемы эти полностью или частично ушли в прошлое. Перед обществом – иные проблемы, значительно серьезнее тех, которые ставил двор Бориса Ельцина и приближенные к нему олигархи в 90-е годы, опасности намного более грозные. Выяснение исторической правоты и неправоты участников тех событий разобщает демократов перед лицом новых вызовов. В Санкт-Петербурге был заключен своего рода пакт о ненападении, об отказе от недружественной публичной полемики. Удержится ли это? Не знаю. Но без этого возрождение демократического движения, восстановление его связей с обществом будет заблокировано.

Это тем более справедливо, так как пристальный анализ программных документов демократических партий и организаций показывает высокую степень совпадения базовых положений и подходов. И оценка установившегося в России авторитарно-полицейского режима, при котором на политической сцене доминируют силы имперской, государственно-монополистической, националистической ориентации. И осознание крайне опасного тупика, в который ведут эти силы страну. И представление об общем векторе движения, который отстаивают демократы: возвращение России на свободный, демократический, европейский путь развития. И какими должны стать первые шаги на этом пути – составляющие политической реформы. И признание того, что в деятельности демократов должны сочетаться различные методы работы: как контакты с властями по определенному кругу вопросов, так и различные формы гражданского сопротивления при непременном условии – использовании исключительно мирных, ненасильственных средств. И убеждение в том, что у демократов нет и не может быть ничего общего с экстремистами разного рода: сталинистами, националистами, державниками, как бы оппозиционны ни были они нынешней власти. Список таких совпадений не закрыт.

Сформировать платформу согласия по всем этим вопросам на петербургской конференции оказалось не очень сложно. И зафиксировать принципиальный вывод: то, что объединяет демократов, неизмеримо важнее того, что их разъединяет.

Что же все-таки разъединяет? Прежде всего – представления о сложившейся ныне общественной ситуации в стране, стратегии, тактике и организации демократического движения. На мой взгляд, некоторые убежденные противники существующего режима недооценивают его укорененность в обществе. То, что выборы в нашей стране заменены имитацией избирательных процедур, что они менее свободны и справедливы, чем выборы, которые проводил распадавшийся коммунистический режим в 1989 и 1990 гг., – очевидно. Изувеченное в последние годы избирательное законодательство и практика, нарушающая даже такое законодательство, позволяют властям поднимать «контрольные цифры» голосований на недосягаемую высоту. Но представление, будто бы, не будь фальсификаций и манипуляций, назначенцы власти сейчас проиграли бы выборы, иллюзорно.

Почему это так, для чего власти нужен сверхнормативный запас прочности при голосованиях, зачем оппозиционные партии лишают полученных голосов, а на политическую арену выталкивают жалкие фигурки назначенных «демократов» – об это надо вести отдельный разговор. Но вещи надо видеть такими, каковы они есть. Наша власть в глазах большинства населения вполне легитимна. Власть в основе своей такова, каков сегодня народ. Демократы – в меньшинстве. Штурм властных бастионов в повестке дня не стоит. Сегодня надо укрепляться в этом меньшинстве, организовывать его и расширять, разъяснять положение вещей всему обществу. Настанут иные времена, когда тупик, в который катится страна, станет очевиден, и возникнет иная социально-политическая ситуация. И тогда можно будет передать сбереженную палочку эстафеты новым силам. Демократы не должны впадать в отчаяние из-за того, что они не видят быстрых всходов от семян, которые бросают в почву. Лишь бы семена были хороши.

Из неверной оценки ситуации вытекает преувеличенное представление о возможностях внесистемной оппозиции в данное время и в данном месте. Ссылаются, например, на успех беспартийной польской «Солидарности», усадившей коммунистическое правительство за круглый стол и заставившей его приступить к мирному демонтажу режима. Нимало не преуменьшая значение общественной самоорганизации, уличных акций, иных внесистемных действий, не следует забывать о колоссальных отличиях Польши 80-х годов от сегодняшней России. Режим в Польше был вконец дискредитирован, церковь не рептильна, а в профсоюз «Солидарность», превратившийся в мощную политическую силу, вступили 10 млн. поляков. Ничего подобного у нас нет даже в проекте.

Не могут демократы и отказаться от действий «по правилам, установленным режимом». «Правила» – это наша Конституция, как бы к ней ни относиться, законы. Каким образом их можно поменять? В принципе отказаться от участия в выборах вместо того, чтобы в каждом случае решать этот вопрос ситуативно? Но ведь никакая «народная ассамблея» парламент не заменит и «правила» не поколеблет. Борьба за парламентское представительство демократов, хотя она и кажется подчас безнадежной, должна быть дополнена, но не может быть замещена иными формами социальной активности. Парламентская трибуна, инфраструктура, участие в законотворческой деятельности даже фракции меньшинства – важные инструменты политической мобилизации сторонников. Я уж не говорю о том, что партии, которые в течение определенного срока в выборах не участвуют, по действующему закону автоматически прекращают свое существование.

Радикальные противники режима не видят в том особой беды: они предлагают начать новый этап с нуля, распустив существующие демократические партии, будто бы выработавшие свой ресурс, и учредив на их месте массовое движение, в котором будут погашены нынешние разногласия и соперничество. Это непрактично и неосуществимо. Актив, составляющий ядро демократических партий, ценит свои традиции, свои организации, наработанный политический капитал. Он не согласится на возврат от более высоких форм политической организации к низшей, на растворение в аморфном движении, параметры деятельности которого ограничены нашим законодательством и эффективность которого – в отличие от «Демократической России» начала 90-х годов, действовавшей в иных условиях, – проблематична. Не поймут такой шаг и сторонники демократических партий, избиратели, которые остались им верны. На деле подобная операция привела бы не к преобразованию еще сохранившихся демократических организаций, а к их распаду: так всегда получалось, когда разрушали «до основанья».

Вероятно, в не очень отдаленном будущем в порядок дня будет вновь поставлен вопрос об объединении демократов в одну партию. Но этот шаг надо тщательно готовить. Прежде всего, встанет вопрос о временной перспективе этого процесса. Партии, как известно, создаются в первую очередь для участия в выборах. Время, упущенное перед выборами 2007–2008 гг., уже не вернуть, а время для разбега в следующем избирательном цикле надо использовать толково. Форсировать процесс объединения демократических партий сверху нельзя и не надо: слишком много накопилось недоброго в их отношениях. Санкт-Петербургская конференция, на мой взгляд, подошла к делу разумно. Была сформирована координационная группа, в состав которой вошли члены «Яблока», СПС, ОГФ, известные правозащитники. Группа не наделена никакими руководящими полномочиями. Ее назначение – помочь проведению совместных конференций различных демократических партий и организаций в регионах. На них предстоит обсудить собственно повестку демократического движения и избрать делегатов на съезд. Вопрос о темпе и характере продвижения, о задачах, которые будет решать съезд, в значительной мере остается открытым.

Изложу свою точку зрения. В течение какого-то времени необходимо сохранять существующие демократические организации как узнаваемые центры консолидации их сторонников, а также налаживать, институционализировать отношения между ними. Создавать сетевые структуры, развивать кросспартийные связи. В регионах, а не только в центре. На низовом уровне, а не только между вождями. Выращивать молодое поколение лидеров, не отягощенных прежними спорами и ошибками. Преодолевать отчуждение, наводить мосты, изобретать разнообразные мягкие формы ассоциации. Закреплять связи совместными действиями в защиту интересов граждан.

Все это должно стать предметом открытой, свободной, взаимоуважительной дискуссии. Коли будет четко сформулирована и одобрена цель, а в совместных действиях будут притираться друг к другу не только руководящие органы, но и региональные и местные организации разных партий, станут вырисовываться конкретные формы объединительного процесса, при которых никто не сочтет себя поглощенным и уязвленным. И если всё это будет сделано, то когда общество вновь предъявит спрос на свободу и демократию, не придется начинать всё с нуля, как в 1980–1990-х годах.

Сокращенный вариант этого текста опубликован в «Независимой газете» 17.04.2008.