Несколько недель назад я был на ужине в Бухаресте, организованном небольшим правоцентристским исследовательским центром, на котором возникла дискуссия о продолжающемся в западных университетах засилье интеллектуального отрицания в нескольких уже привычных формах: постмодернизм, Мишель Фуко, американский феминизм, а иногда – несколько бюрократизованные версии того же самого в работах Юргена Хабермаса, Ульриха Бека и Энтони Гидденса.

Большинство присутствующих провели некоторое время в западных университетах, и все были обеспокоены программами обучения, которые им пришлось там видеть. На их взгляд, западные университетские программы, похоже, ничем не примечательны, кроме разрушения того порядка и тех авторитетов, которые лежат в основе нашей иудео-христианской культуры. И все же этого оказывается достаточно: для академической легитимности больше ничего не требуется, и работы по Хабермасу или Гидденсу, даже если это заумная «вода», гарантируют автору признание среди тех, кто будет читать его только ради «бунтарского» или постмодернистского посыла.

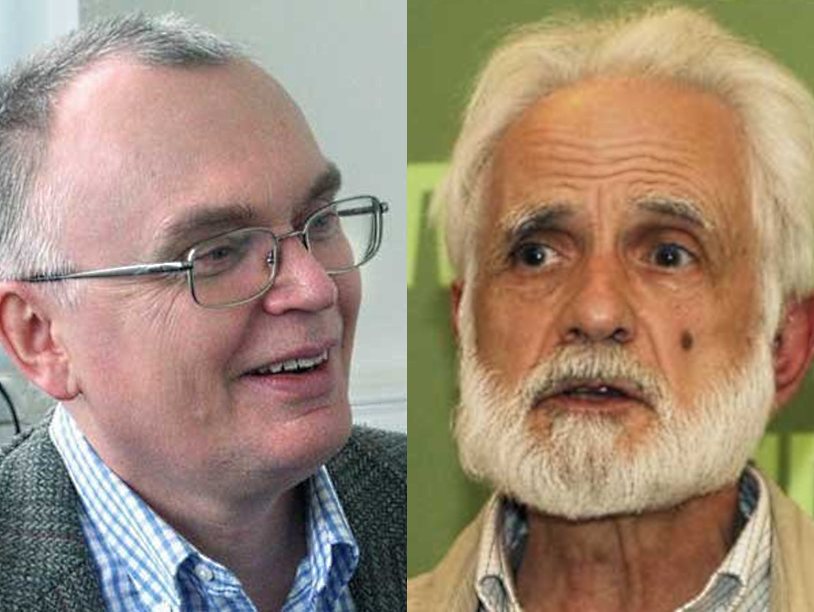

Кто-то положил на стол первый том «Основных течений марксизма» (Main Currents of Marxism), который в тот день впервые вышел в свет на румынском, и предложил обсудить его. У всех сразу возник вопрос: «Как ему это сошло с рук?» Как Лешек Колаковский не только смог открыто подвергнуть марксизм и родственные ему направления такой разрушительной критике, но и не нанес при этом никакого ущерба своей чрезвычайно успешной академической карьере в западных университетах, стал членом колледжа Олл Соулз Оксфордского университета, получил «грант для гениев» фонда Макартура, который обычно получают выдающиеся левые, премию Джона Клюге в размере 1 миллионa долларов за вклад в развитие гуманитарных наук? Он собрал множество почетных наград и премий, а затем ушел на пенсию – с комфортом жить в Оксфорде и писать книги на темы, которые в либеральных научных кругах обычно считаются маргинальными, если не шокирующими, – о религиозных потребностях человека, концепции божественного и необходимости антипросвещения для определения границ нашего духовного дома.

Я не смог ответить на этот вопрос. Ведь меня тоже всегда озадачивал нестандартный путь Колаковского. Он покинул Польшу в 1968 году как один из участников того же исхода интеллектуалов, к которому позже примкнул Влодзимеж Брус – чья неизменная приверженность марксизму, за отсутствием каких-либо других рекомендаций для английского интеллектуального истэблишмента, способствовала его длительной карьере в Оксфорде. В отличие от Бруса, который пережил лишь один короткий момент дурной славы, и то за чужой счет, когда в конце 1990-х его жену пытались экстрадировать в Польшу, чтобы судить за ее предполагаемые преступления при сталинистском режиме, Колаковский шел от успеха к успеху.

Великое исследование

«Основные течения марксизма» начали выходить на английском в 1978 году и не сильно повлияли на учебную программу в Лондонском университете, где я преподавал, и где студенты философского факультета имели возможность изучать марксизм. Официальное мнение о книге сводилось к тому, что это – пример маргинального континентального багажа, оставшегося от мировоззрения XIX века. Колаковский, согласно этому мнению, не смог увидеть реальный научный потенциал марксистского видения, а в его работе слишком много книжной полемики, чтобы она заслуживала особого внимания.

Однако в других местах влияние «Основных течений» начало сказываться. Было невозможно отмахнуться от нее как от обычной антикоммунистической диатрибы: Колаковский сам в свое время был марксистом, вступил в коммунистическую партию в период послевоенной реконструкции и в течение некоторого времени разделял иллюзии многих поляков, что коммунизм является единственной светской альтернативой фашизму – единственным способом организации современного общества, в котором люди не будут порабощать друг друга, и возможно будет обеспечить какую-то социальную справедливость. Он отошел от коммунизма, как многие его соотечественники, скорее с чувством разочарования, чем презрения, и прочитал огромное количество марксистской литературы с целью написать самое полное из существующих исследований марксизма, которое находит корни марксистских идей в направлениях западной мысли, проявившихся уже в «Эннеадах» Плотина.

Самым впечатляющим, на мой взгляд, является третий том работы, в котором Колаковский обращается к послевоенным формам интеллектуального марксизма, повлиявшим на западные учебные программы, - формам, которые были настоящей причиной изменений, так поразивших моих румынских коллег. Колаковский относится к таким фигурам, как Антонио Грамши , Дьердь Лукач, Луи Альтюссер и Теодор Адорно с достаточным уважением, чтобы его критика воспринималась серьезно, а также проницательно указывает на связь между французскими структуралистскими и постструктуралистскими направлениями 1960-х и тем, как марксистский взгляд на вещи закрепился во французской интеллектуальной жизни.

В книге есть одна большая лакуна – не упоминается Мишель Фуко, хотя это он подобрал знамя, брошенное Жан-Поль Сартром. Сам я считаю, что вся прелесть Фуко – в том, как он увековечил марксистский взгляд на вещи в неповерхностной обертке. Он сделал то, что Маркс пытался сделать в «Немецкой идеологии», - оценку «буржуазного» общества и его институтов, которая сняла маску и обнаружила лежащие в его основе механизмы. Однако если не обращать внимания на эту лакуну, исследование Колаковским послевоенного марксизма лучше, чем любая другая известная мне работа, объясняет упадок гуманитарных наук в западных университетах.

Человеческий секрет

В конце жизни Колаковский демонстрировал растущий интерес к католическому наследию, в рамках которого он был воспитан. Из его поздних работ трудно заключить, какова была его позиция по поводу существования Бога, воскресения Христа и мелких деталей вроде непорочного зачатия и девственного рождения. Тем не менее, он с огромным уважением пишет не только о тех, кто верит в подобные вещи, но и о понятиях, которые они используют для организации своего опыта и понимания мира. В частности, он подчеркивал, какой большой утратой, по его мнению, является исчезновение понятия божественного из сознания западных интеллектуалов. «С исчезновением божественного, - писал он, - возникает одна из самых опасных иллюзий нашей цивилизации – иллюзия, что нет пределов тем изменениям, которые может претерпеть человеческая жизнь, что общество - «в принципе» нечто бесконечно гибкое и изменяемое, и что отрицать эту гибкость и способность к совершенствованию значит отрицать полную автономию человека, а значит, самого человека».

Его все больше беспокоила потребность, как он ее видел, заполнить «вакуум в форме Бога» в системе вещей, который оставило Просвещение, и который марксизм пытался заполнить идеологией равенства – идеологией, которая оставила ее последователей с разбитыми иллюзиями о социальном мире и с неспособностью найти смысл в чем-либо, кроме политического активизма и погони за властью. Он защищал капитализм в том же духе, в каком Уинстон Черчилль защищал демократию – как наименее плохую систему из возможных.

«Капитализм, - писал он в 1995 году, - развился спонтанно и естественно из распространения коммерции. Никто не планировал его, и он не нуждался во всеобъемлющей идеологии, в то время как социализм был идеологической конструкцией. В конечном счете, капитализм – это человеческая природа в действии – в смысле, если не сдерживать человеческую жадность – в то время как социализм – это попытка узаконить и навязать братство. Сейчас кажется очевидным, что общество, в котором жадность является главным мотивом человеческих поступков, при всех его печальных и отвратительных аспектах, все же несравненно лучше общества, основанного на навязанном братстве, будь то национальный или интернациональный социализм».

Как показывает цитата, Колаковский до конца жизни оставался под влиянием своей прежней приверженности марксизму. То, что он видел жадность как единственный мотив, движущий капитализм, забывая о таких прекрасных идеях, как договорное обязательство, ответственность и господство закона, показывает, какой глубокий след в его сознании оставило пренебрежение марксизмом такими вещами как не более чем «надстройкой».

Те, кто знал Колаковского, будут помнить его необыкновенную живость, несмотря на постоянные проблемы со здоровьем. Я встречал его, по большей части, на конференциях и академических мероприятиях. Поражало его чувство юмора и скромность, с которой он излагал свои идеи. Он легко относился к собственному статусу и, вплоть до своей смерти 17 июля 2009 года в возрасте 82 лет, демонстрировал удивительную способность всегда с интересом и пониманием воспринимать мнения других.

Возможно, в этом и был его секрет, этим и объясняется то, что ему «все сошло с рук», - тем, что он никогда не вторгался на территорию чужого мнения как опасный оппонент, но всегда как скептический друг. Когда он деликатно вступал в дискуссию, не выли аварийные сирены; и даже если после нее от традиционных мнений ничего не оставалось, никто не чувствовал себя задетым или побежденным в деле всей своей жизни, хотя те же доводы, высказанные кем-то другим, вызвали бы сильное возмущение.

Роджер Скратон – писатель, философ и комментатор, профессор Института психологических исследований. Среди его последних книг: Gentle Regrets: Thoughts From a Life («Легкие сожаления: Мысли из жизни»),Continuum, 2005; News from Somewhere: On Settling («Новости откуда-то: О стабилизации»), Continuum, 2006; Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged («Культурные итоги: Вера и чувство в осажденном мире»), Encounter Books, 2007; A Dictionary of Political Thought («Словарь политической мысли» ), Palgrave Macmillan, 3-е издание, 2007; Beauty («Красота»), Oxford University Press, 2009; Understanding Music: Philosophy and Interpretation («Понимание музыки: Философия и интерпретация"),Continuum, 2009; и I Drink Therefore I Am: A Philosopher's Guide to Wine («Я пью, следовательно, я существую: Винный гид философа»), Continuum, 2009. Вебсайт автора здесь