«Стамбульские обязательства». Речь идет не о турецкой свадьбе. И не об ирландской сбившейся с пути соул группе. И не название фильма про шпионов, в котором Мэтт Деймон изгоняет иностранных оккупантов с бывших советских территорий — хотя это уже ближе к теме.

Некоторое время назад в Афинах завершилось XVII заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Оно прошло ровно через десять лет после того, как во время саммита ОБСЕ (тогда председательство в ОБСЕ перешло к Турции) были приняты (или не приняты; или сначала приняты, а потом потеряли силу) эти «обязательства». В сущности, стамбульские обязательства отражают связь между двумя событиями: выводом российских войск и вооружений из Молдавии и Грузии (о чем, собственно, шла речь в «обязательствах») и ратификацией странами НАТО адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который, среди прочего, должен был теперь распространяться на вооружения, размещенные на российских «флангах» - в странах, не существовавших во время ратификации первоначального ДОВСЕ.

Афинский саммит тоже не увенчался ни окончательной политической декларацией, ни каким-либо консенсусом о положении Молдавии среди 56 государств-участников ОБСЕ.

Отчасти это объясняется тем, что Россия, по ее утверждению, уже давно исполнила все возможные обязательства, выведя оговоренные в ДОВСЕ вооружения из бывших советских республик. Кроме того, Москва получила удобный предлог в 2002 г., во время встречи министерского совета ОБСЕ в Порту (это была последняя ежегодная встреча организации, на которой нужно было прийти к консенсусу). Там говорили о том, что для вывода российских вооружений «требуются все необходимые условия». Видимо, в течение последних семи лет какие-то трудноуловимые условия неизменно отсутствовали, и, соответственно, у НАТО отсутствовало желание ратифицировать адаптированный ДОВСЕ.

Итак, около 20 000 тонн советского вооружения стареют на базе в селе Колбасна в Приднестровье под надзором российских военных, в то время как статус-кво самого Приднестровья находится под надзором трехчастного «миротворческого» контингента, делегированного Россией, Приднестровьем и Молдавией. Кишинев — сейчас его представлял новый министр иностранных дел Юрий Лянкэ — в который раз потребовал, чтобы Россия прекратила свое военное присутствие в конституционно нейтральной Молдавии и чтобы «миротворцев» заменили на международных наблюдателей. Это прискорбное, но неизбежное театральное представление будет повторяться на каждом заседании министерского совета ОБСЕ, по крайней мере в обозримом будущем, - как будет повторяться и политический «день сурка», то есть процесс урегулирования в формате «5+2». Как бы ни раздражала такая практика, она представляется наилучшим вариантом.

По крайней мере, пока не изменится ситуация.

Молдавия годами развивала риторику европейской интеграции, но при этом никто всерьез не брался за трудные систематические реформы, а это единственный способ расположить к себе уже уставший от экспансии Брюссель, чтобы он рассмотрел перспективу членства Молдавии. Напрасно эксперты доказывали, что Молдавия может ускорить процесс и одновременно выйти из тупиковой ситуации с Приднестровьем, если она станет преуспевающий и привлекательной страной — и для своего народа, и для людей, живущих по другую сторону Днестра, и для привередливых европейских бюрократов — тем самым, получив шанс на вступление в обозримом будущем.

Сейчас молдавский Альянс за европейскую интеграцию старается соответствовать своему названию и действительно предпринимает шаги к сближению с Европой. Это движение только усилится, если Мариана Лупу станет президентом, несмотря на то, что он поддерживает контакт с Кремлем и выдвигает инициативы взаимодействия с партией власти, «Единой Россией». Новое молдавское правительство осознало, что ему необходимо выполнить свою «домашнюю работу», как выразился Лянкэ, и создать современную страну с благоприятным для инвестирования климатом, соблюдением правопорядка, независимой судебной системой, уважением к правам человека и свободной прессой.

Несколько обнадеживают слова премьер-министра Владимира Филата, который недвусмысленно заявил, что ключ к прекращению приднестровского конфликта находится «в Кишиневе и что решение вопроса напрямую связано с тем, какие условия жизни, права и свободы получат граждане, живущие по другую стороны Днестра... трудно добиться чего-либо от жителей Приднестровья, не показав им отчетливую и привлекательную альтернативу». Даже исполняющий обязанности президента Михай Гимпу, который настроен против России, придерживается той же риторики: «Демократизация Молдавии станет привлекательной моделью для жителей <Приднестровского> региона, и благодаря этому возрастет доверие между жителями обоих берегов Днестра». Это внушает надежду, но только время покажет, сможет ли новая команда действовать в соответствии со своей риторикой и делать это более убедительно, чем ее предшественники.

Сейчас Молдавия начала решительно сближаться с новой областью Евросоюза, которая находится сразу за рекой Прут; неизвестно, как это скажется на урегулировании отношений с Приднестровьем. Молдавские коммунисты годами занимались бичеванием Румынии, новые власти снова начали судорожные заигрывания Кишинева с Бухарестом. Пожалуй, главным событием здесь стало ноябрьское подписание Конвенции о малом трафике на границе. По оценкам, благодаря этой конвенции, более миллиона молдаван (фактически, четверть населения), проживающих в пределах 50 километров от общей границы, получат право безвизового въезда на территорию Румынии, тоже в пределах 50 километров. Конечно, безвизовый въезд — это одна из заветных целей, к которым стремятся сторонники вступления в ЕС, и это соглашение стало для Молдавии очень важным шагом, особенно с учетом того, что территория безвизового въезда может с легкостью распространиться на всю Румынию, если дело пойдет гладко.

Одновременно с этим румынский президент Траян Бэсеску устранил еще одно затруднение в продолжающейся паспортной войне между Россией, Украиной и Румынией; цель войны в том, чтобы собрать к себе как можно больше молдаван. Прямолинейный Бэсеску модифицировал румынский закон о гражданстве так, чтобы упростить и ускорить процессы натурализации для большой категории молдаван. Был установлен пятимесячный срок ожидания перед получением паспорта; по словам Бэсеску, благодаря этому люди «почувствуют, что родина их не оставила». В настоящий момент Румыния рассматривает около миллиона молдавских заявлений на гражданство. На фоне этой цифры 150 000 российских паспортов, выданные жителям Приднестровья, выглядят скромно, хотя процент подавших заявления в Приднестровье и в Молдавии примерно одинаковый. Украина — третья сторона в этом состязании — заметно отстает: на ее долю приходится порядка 100 000 паспортов, выданных жителям по обоим берегам Днестра. Так же большое количество россиян претендует на гражданство Евросоюза

Наряду с этим быстро и последовательно предпринимались более частные шаги к сближению. Румыния выступает за включение Молдавии в группу западнобалканских государств, которые гораздо лучше подготовлены к вступлению в ЕС, чем бесспорно постсоветская Молдавия. Румыния также предложила новому правительству в Кишиневе 35 млн. долларов, чтобы помочь ему справиться с экономическим кризисом и сократить бюджетный дефицит. Молдавское правительство одним из первых официальных актов отменило закон двухгодичной давности, который запрещал определенным категориям государственных служащих (в том числе политикам) иметь двойное гражданство (примерно у пятой части молдавского парламента, состоящего из 101 человека, румынские паспорта).

Возобновляя дружбу, соседи, разделенные Прутом, не упускают ни малейших деталей: новое руководство в Кишиневе только что сменило обозначение языка на всех правительственных сайтах с «молдавского» (советский конструкт, который разрабатывали годами, чтобы создать бессарабским вассалам новую идентичность) на «румынский». При этом в конституции страны язык всё еще называется «молдавским». Другой пример: раньше за въезд в Румынию взималась значительная сумма — 120 евро. Теперь это отменили, а Бухарест пообещал открыть в Молдавии еще пару консульств.

В свете всех этих событий становятся возможными подвижки в застарелой проблеме с политическими договорами и договорами о границе между Молдавией и Румынией. Что касается последнего документа, его ратификация, в частности, вызовет всплеск беспокойства со стороны России, которая опасается, что Румыния попытается взять реванш, изменив юридические установления в отношении молдавской западной границы. Это также позволит устранить одно из (многочисленных) препятствий на пути к полноценным переговорам с Приднестровьем: следует помнить, как на левом берегу возросли подозрения против Румынии, после того как Бухарест обвинили в причастности к волнениям после апрельских выборов в Молдавии.

Все эти действия едва ли могут гарантировать Молдавии место за европейским столом, но они могут подтолкнуть Россию к размораживанию переговоров по приднестровскому урегулированию, пока ситуация не «ухудшилась» - по возможности, с какой-нибудь точки между планом Козака (2003 г.) и молдавским «пакетным» предложением (2007 г.). Москва прекрасно понимает демографические тенденции правобережной Молдавии: молодые тяготеют к Западу, а не к Востоку, а представителей старшего поколения, с ностальгией вспоминающих советские времена, с каждым годом неумолимо становится всё меньше. Кремль хорошо умеет модифицировать и подстраивать под себя те процессы, которые он не может остановить. Здесь особенно важно время, потому что радикалы в Молдавии набирают силу и призывают вообще отказаться от Приднестровья, а затем, сбросив бремя своего исторического багажа, ускорить сближение с Европой. Конечно, эта крайняя позиция слишком прямолинейна и не встретит поддержки ни в одной столице, в том числе и в Кишиневе; но в ней явно недооценивается тот факт, что способность Москвы использовать Приднестровье в качестве рычага давления на всю Молдавию может в какой-то момент достигнуть (или уже достигла) своей высшей точки.

В итоге, существует всего пять сценариев выхода из почти двадцатипятилетнего приднестровского тупика, и все они зависят от того, где именно (в геополитическом смысле) окажется эта спорная территория.

Во-первых, два берега могут воссоединиться с сохранением молдавской территориальной целостности и суверенности, но у Приднестровья при этом будет особый статус. Такова официальная позиция всех значимых игроков — и эта позиция верна как юридически, так и практически.

Во-вторых, этот регион может как-то добиться своей долгожданной и не раз провозглашенной независимости. Не говоря даже о препятствии в виде международного признания, Приднестровье едва ли окажется жизнеспособным и самодостаточным государством. Одна только его задолженность «Газпрому» приближается к 2 миллиардам долларов; кроме того, регион постоянно надеется на политическую, военную и финансовую поддержку Москвы.

В-третьих, обстоятельства в будущем могут сложиться так, что Приднестровье станет частью Российской Федерации. Тирасполь сам заявляет, что для него этот исход был бы желательным; он уже энергично обсуждает с Россией законодательные стороны такой перспективы; но при таком сценарии у Москвы возникнут колоссальные проблемы в сфере логистики и политики: едва ли России нужен еще один Калининград, отделенный от нее Украиной и находящийся далеко на юге.

В-четвертых, ту же самую территорию может забрать себе находящаяся по соседству Украина, но это в равной мере бесполезно, неудобно и маловероятно, учитывая проблемы Киева в Крыму, Закарпатье и окрестностях.

Наконец, нынешний относительно безболезненный и бесконфликтный статус-кво может продолжаться и впредь; периодически будут возникать инсценированные провокации, праведное негодование, топанье ногами, но не будет нужды в том, чтобы некие игроки — крупные или малые – решили, что именно нужно делать с Приднестровьем.

Бывший «министр иностранных дел» Приднестровья однажды сказал мне: «Если бы Молдавия была как Швейцария, мы бы сразу же решили к ней присоединиться». Чтобы выполнить стамбульские обязательства и мирно разрешить конфликт, Молдавии нужно — постепенно и осторожно, делами, а не пустыми словами, - убедить жителей левого берега в том, что именно она предлагает их детям наилучшее будущее. Процесс начался. Теперь необходима систематическая работа по проведению настоящих реформ, чтобы добиться результатов прежде, чем состоится очередной саммит ОБСЕ, который в 2010 году предлагают провести в Астане.

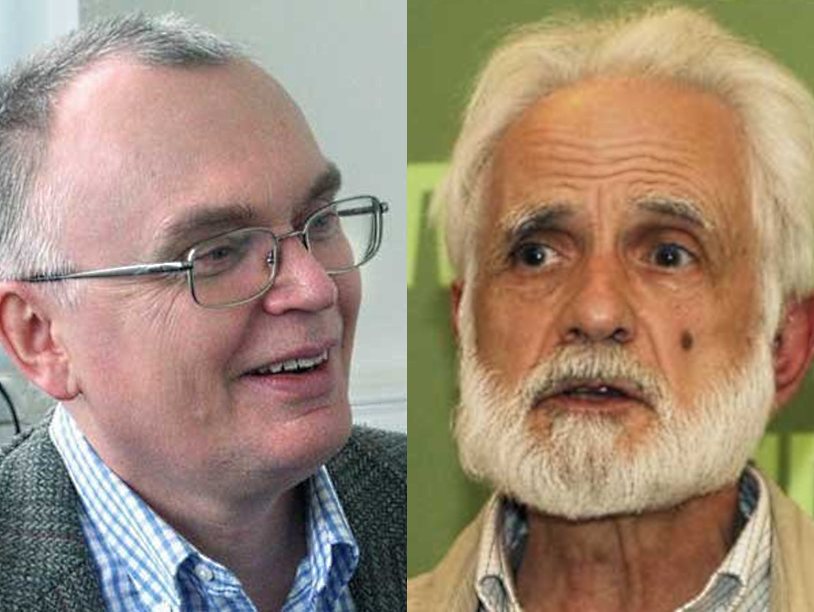

Луис О’Нил был послом ОБСЕ и возглавлял миссию в Молдавии с 2006 по 2008 гг. Юрист. При Колине Пауэлле работал как представитель Белого дома в Управлении госдепартамента США по делам России.