Несмотря на то, что история лысенковщины, начиная с конца 1960-х гг., оказалась в фокусе историко-научных и науковедческих исследований, серьезные исторические работы гораздо легче найти за рубежом, чем в России [1]. После волны остро критических публикаций эпохи перестройки, приуроченных к столетнему юбилею Н.И. Вавилова (1887–1943) и сороковой годовщине августовской сессии, темы, связанные с лысенковщиной, отступили из широкой печати в специализированные малотиражные историко-научные издания.

В современной публицистике почти не чувствуется влияния серьезной работы, проделанной историками науки как в отношении поиска архивных материалов, так и в отношении анализа и осмысления ситуации. Однако меня больше беспокоит, что в большинстве публицистических текстов, будь то анти-лысенковского, про-лысенковского или «примирительного» характера, и в многочисленных обсуждениях на форумах Интернета прослеживается влияние двух глубоко укоренившихся ложных представлений о природе науки. Во-первых, наука все еще воспринимается (в том числе, научным обывателем) преимущественно как совокупность теоретических высказываний. Во-вторых, история науки все еще излагается в стиле «историй про королей и героев».

В результате начисто забывают, что наука — это прежде всего сложный ансамбль практик, лишь одной из которых будет навык формулирования теоретических тезисов. А также, что в производство знаний вовлечено гораздо больше людей, чем кажется на первый взгляд. В частности, в «большой науке» XX века счет идет на сотни и тысячи, особенно когда речь заходит о целой научной отрасли в масштабах всей страны.

Разрыв между историко-научными и науковедческими работами с одной стороны - и публицистикой с другой не может быть ликвидирован одной заметкой, но важно сделать хотя бы несколько шагов в этом направлении. Это представляется тем более своевременным, что на волне парадоксального сочувствия Сталину появляются публикации, авторы которых пытаются воскресить надежно, казалось бы, похороненные представления о Лысенко как о великом советском ученом и организаторе науки. Особенно много их в последнее время, что связано с двойным «юбилеем» Лысенко и августовской сессии. За примерами далеко ходить не надо: достаточно обратиться к материалам обширных дискуссий в маргинальных сталинистских изданиях типа «Дуэли», на прокоммунистических форумах Интернета, или кстатьям и книгам так называемого «Сигизмунда Миронина». Занятно, что в их писаниях следы знакомства с историко-научной аналитикой заметны гораздо более, чем в статьях иных критиков лысенковщины. В частности, особой популярностью пользуется соображение о том, что ученые не были пассивными «жертвами режима». Сначала они-де выстроили дом «сталинской науки» со своими правилами игры, потом, начав играть по этим правилам, стали вовлекать партийное руководство в решение внутринаучных вопросов, за что и поплатились. Читатель, знакомый с литературой по вопросу, без труда узнает в этом карикатуру на работы Н.Л. Кременцова.

Rather than a purely intellectual accomplishment,

science is viewed as a set of activities in which people engage.

J. Golinski, Making natural knowledge. Cambridge Univ. Press, 1998: p. 9.

Начнем с двух проблем, связанных с представлением о науке как (преимущественно) совокупности теоретических высказываний.

Наука, усеченная до совокупности теоретических высказываний, особенно когда их пытаются переформулировать «попроще» при популярном изложении, совершенно выхолащивается, превращаясь в нечто глубоко тривиальное. В результате все, что мы имеем на выходе, — пустые слова против пустых слов. Приобретенные признаки наследуются — не наследуются. Гены неизменны — все в организме подвержено изменению в процессе обмена веществ.

Что пропадает из виду при таком ракурсе? Даже если пока оставить в стороне другие более сложные высказывания, входящие в комплекс с этими емкими лозунгами, то за бортом остается слишком многое. В первую очередь, вся иная научная деятельность — методически организованные наблюдения и сбор образцов, разработка и постановка экспериментов, статистическая обработка и интерпретация результатов экспериментов и наблюдений, рутинные навыки чтения и написания научных текстов и изготовления иных артефактов (показаний самописцев, фотографий, рисунков). Наконец, целый комплекс практик, способствующих трансляции знаний, благодаря которой они, будучи произведенными локально, в одной конкретной лаборатории, получают шанс стать общезначимыми. Это — та невидимая обывателю часть научной жизни, без которой наука, тем не менее, совершенно немыслима. Именно благодаря наличию этих циклов деятельности ученый легко отличим, например, от школьного учителя, даже если оба они формулируют иногда «одни и те же» теоретические положения.

То, что какие-то научные «факты» и «теории» воспринимаются в научном сообществе как легитимные репрезентации «природы», основано на признании легитимности процедур, позволивших нам «добыть факты» и сформулировать «от имени» природы какие-то обобщения. Если эксперимент поставлен без учета требований конкурирующих теорий, выбор между которыми предстоит осуществить по его результатам, если в эксперименте отсутствует контроль или он неадекватен (например, под «экспериментальные» поля отводятся лучшие участки пашни, а под «контроль» — какие придется), если экспериментатор отказывается от статистической обработки результатов за пределами подсчета сумм и средних, то в норме к результатам таких экспериментов относятся с недоверием. Что говорить о тех случаях, когда наблюдается прямая подтасовка данных (например, урожай с контрольных делянок просто не собран)? [2] Когда подобного рода практики производства знаний получают широкое распространение и насаждаются как легитимные, то наука оказывается в беде.

Эта система строгих требований сложилась не сразу, но к середине 1930-х гг., когда натиск Лысенко стал ощутимым, все они были если и не общепринятыми, то достаточно распространенными. По крайней мере, именно за их несоблюдение и самого Лысенко, и его сотрудников критиковали уже их современники [3].

Однако Лысенко пошел гораздо дальше примитивной научной недобросовестности. Возглавив сначала Селекционно-генетический институт в Одессе, а затем лично и при помощи своих сторонников получив контроль надо многими другими научно-исследовательскими учреждениями, начав издавать свой собственный научный журнал («Яровизация», а затем — «Агробиология») и поддержав движение хат-лабораторий, он создал мощную сеть производства «научных» текстов, которые для неискушенного читателя выглядели вполне респектабельно, но к которым не могло быть никакого доверия ни с нашей нынешней точки зрения, ни с точки зрения ученых того времени [4]. Через эту «школу» псевдонаучной деятельности, исправно функционировавшую в течение почти трех десятилетий, прошли — без преувеличения — многие тысячи людей, о чем еще пойдет речь ниже.

Вернемся к неизбежным упрощениям при пересказе концепций ученых прошлого. Их желательно не делать чрезмерными. Вслед за Витгенштейном современные науковеды полагают, что значение слов и выражений определяется контекстом употребления. Именно поэтому изолированные короткие фразы, вроде «приобретенные признаки наследуются», «вегетативная гибридизация, несомненно, существует» или «гены расположены, как четки на нити», оказываются слишком неопределенными.

Если добавить к этому пренебрежение прочими научными практиками, о котором я говорил выше, то мы и получим на выходе сопоставление почти на равных между приобретшими неположенную им респектабельность лысенковцами (на недобросовестность при получении «данных» мы глаза уже закрыли) и изрядно поглупевшими классическими генетиками: их довольно сложные и осторожные рассуждения, основанные на трудоемких эмпирических исследованиях, сведены к нелепой короткой формуле.

Хорошим лекарством от этого будет чтение работ в оригинале, где все высказывания находятся в обширном аутентичном контексте. Многое можно найти в Интернете (включая факсимильные издания классиков генетики, работы И.В. Мичурина, работы самого Т.Д. Лысенко и лысенковцев). И, разумеется, все, от русских переводов работ Г. Менделя и Т.Х. Моргана, до брошюры Т.Д. Лысенко о том, как сажать картофель верхушками клубней, доступно в библиотеках [5]. Возможно не каждый, подобно историкам науки, готов тратить на это драгоценное рабочее время, но литература такого рода вполне годится для чтения на сон грядущий. Вместе с тем, это было бы крайне полезно еще и потому, что классическая генетика и селекция 1930-х гг. во многом воспринимаются через призму лысенковской критики, которую многие легковерно принимают за чистую монету. Парадоксально, но это так.

Если обратиться к оригинальным работам лысенковцев, то сразу станет заметно, что «Мичуринская агробиология» шла в своих утверждениях и отрицаниях много дальше признания «наследования приобретенных признаков». Даже если забыть обо всех прочих отрицаниях и утверждениях (вроде отрицания гормонов и вирусов растений или признания того, что клетки одних видов спонтанно возникают в теле организмов других видов), то все равно придется признать, что речь шла о конкретных механизмах, пусть и очерченных очень общо. Я прочел далеко не все работы лысенковцев 1930-х — 1960-х гг., но готов поспорить, что во всех писаниях Лысенко со товарищи не получится найти упоминания о других конкретных довольно тонких молекулярных механизмах, которые упоминаются в работах «примирителей», пытающихся встать «над схваткой».

Классическая генетика, в свою очередь, не была так наивна, как кому-то кажется сейчас. Уже в работах 1930-х годов можно найти не только признание изменчивости генов (мутации), но и сомнения в неделимости гена, довольно сложные представления о неоднозначной связи между генотипом и фенотипом, концептуализованные как варьирующее проявление мутаций (пенетрантность и экспрессивность), полимерия, плейотропия, эффекты взаимодействия генов. И уж, во всяком случае, генетика тридцатых была много ближе к современной биологии в отношении исследовательских практик. Технологии разведения стандартизованных модельных живых организмов, строгое планирование экспериментов, статистическая обработка их результатов — именно эта суровая прагматика науки, а не безответственная болтовня лысенковцев позволила двинуться дальше — от классической генетики к современным представлениям. Это произошло, не в последнюю очередь, потому, что проблемы поиска внехромосомных наследственных факторов и адаптивных перестроек генетического аппарата никогда (включая первые десятилетия XX века) не были табуированы в рамках научного мейнстрима. Однако получить убедительные ответы на возникавшие вопросы можно было лишь в ходе кропотливой экспериментальной работы.

Более широкое знакомство с литературой 1920-х — 1930-х гг. дает возможность оценить и масштаб работ по теоретическим основам и практике селекции и растениеводства. Повторяя вслед за Лысенко тезис об отрыве теории от практики, характерном для «морганистов», мы совершаем предательство по отношению к сотням сотрудников институтов и опытных станций, честно работавших над решением важных практических задач начиная с дореволюционного времени. Одним из важнейших в практическом отношении результатов этой работы стало создание к началу 1930-х гг. единой системы государственного сортоиспытания и упорядочение семеноводства. Логика повседневной рутинной деятельности этой системы позволила практической селекции выстоять и в годы господства Лысенко: конкурсное сортоиспытание на десятках опытных станций трудно уговорить или обмануть.

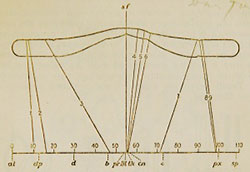

Шла трудоемкая работа по районированию: сорта высевались на станциях, расположенных в разных регионах, и сопоставлялись между собой в течение ряда лет в самых разных отношениях: по урожайности, зимостойкости, засухоустойчивости, качеству зерна и т.д. Сорта, наиболее урожайные в одном регионе, уступали первенство сортам-конкурентам в других. Например, в засушливых местностях приходилось жертвовать урожайностью, поскольку на первый план выходила проблема засухоустойчивости. Пусть невысокий, но более стабильный урожай был важнее взлетов и падений. В других районах важнее были скороспелость или зимостойкость. По результатам этой работы издавались первые сводные каталоги районированных сортов с рекомендациями, основанными на многолетней статистике. Параллельно разворачивалась работа над новыми сортами и улучшением старых местных и товарных сортов, выведенных и распространявшихся торговыми фирмами еще в XIX веке. Переход к чистолинейным сортам позволял повысить среднюю урожайность.

Были изданы десятки, если не сотни работ, посвященных самым разным вопросам, от организации опытного дела, до основанных на многолетних опытах конкретных рекомендаций по возделыванию различных сельскохозяйственных культур и ведению сельского хозяйства в разных регионах СССР. Венцом этих трудов стали коллективные монографии «Теоретические основы селекции растений» (1935–1937) и многотомная «Культурная флора СССР» (издание начато в 1935). Глядя на работы, подобные «Теоретическим основам...» или «Районированию сортов зерновых культур» (Л., изд-во ВИР, 1935), трудно поверить тем, кто говорит, что Лысенко только сейчас выглядит неучем и лжеученым, а при тогдашнем уровне развития науки его якобы невозможно было отличить от остальных. Можно было, теперь я в этом уверен. Последняя работа Лысенко, которая была выполнена на более или менее приемлемом научном уровне на обширном эмпирическом материале с относительно корректной статистической обработкой («Влияние термического фактора на продолжительность фаз развития растений. Опыт со злаками и хлопчатником»), вышла в 1928 г., еще в пору работы на Ганджийской станции. В этой работе Лысенко шел по следам Г.С. Зайцева, уже проделавшего аналогичное исследование на хлопчатнике, и под чутким руководством специалиста по статистической обработке опытных данных Н.Ф. Деревицкого. Ни одна из его последующих работ уже не могла встать в ряд с трудами его конкурентов. Сельскохозяйственная наука шла полным ходом мимо Лысенко и, если бы не особые обстоятельства, ему вряд ли удалось бы запрыгнуть в этот набирающий ход поезд и добраться до рычагов управления.

Мне кажется, что ясного понимания этих двух вещей (значения всего комплекса научных практик и необходимости контекстуализации тривиальных теоретических положений) и недостает, прежде всего, авторам «примирительных» текстов, пытающихся доказать, что современное развитие молекулярной биологии дает возможность снять противоречие между «морганистами» и агробиологами и объяснить некоторые явления (вроде «вегетативной гибридизации»), на существовании которых настаивали лысенковцы. На мой взгляд, противостояние между добросовестной научной работой и халтурой никакими новыми открытиями и концептуальными сдвигами разрешено быть не может, и я с интересом выслушал бы разумные аргументы против этого тезиса.

This is a tightly regimented organization, with many cells

capable of operating completely independent of central leadership...

Fight Club, screenplay by Jim Uhls

/ David Fincher based on a novel by Chuck Palahniuk

Рассматривая историю противостояния между «генетиками» и «агробиологами» в стиле «историй про королей и героев» (или, говоря более прозаическим языком, как мелкую склоку в узком кругу лидеров научных направлений) мы сталкиваемся, по меньшей мере, с двумя опасностями. Во-первых, рискуем совершенно неверно представить себе сущность и масштабы процесса. Во-вторых, скатиться в интерпретации на привычную дорожку «теории заговора», связанной, прежде всего, с недооценкой способности каждого, даже самого «маленького» и «незаметного» участника событий к agency — не вполне или вовсе непредсказуемому действию, которое может оказать заметное влияние на ход исторического процесса.

Готовых данных о силах, участвовавших в столкновении между представителями «мичуринской агробиологии» и «морганистами», взять неоткуда, поскольку опубликованные данные о составе и численности научных работников конца 1920-х — 1930-х гг. не могут дать полной картины. Однако нет никаких сомнений в том, что в него были вовлечены тысячи людей по всей стране.

Приблизительное представление о масштабах может дать изучение главного печатного органа лысенковцев. Журнал «Яровизация» издавался с 1935 по май 1941 гг., после войны в 1946 г. возродился под другим, более общим названием, «Агробиология», а в 1965 г издание было прекращено. Все эти годы журнал полностью контролировался лысенковцами. Сам Лысенко оставался его бессменным главным редактором, а его ближайшие соратники исполняли обязанности заместителей и секретарей редакции (из наиболее известных можно назвать И.И. Презента, И.Е. Глущенко, И.С. Варунцяна, Ф.А. Дворянкина, И. А. Халифмана). Когда в 1954 г. на смену триумвирату редактор — заместитель — секретарь пришла редколлегия, то и она была сформировна из одних лишь лысенковцев. «Яровизация» и «Агробиология», как и свойственно научным журналам, были одним из важнейших факторов консолидации социальной сети агробиологов, многие из которых публиковались в журнале и читали его.

Неполный список авторов статей «Яровизации» насчитывает около четырехсот человек, «Агробиологии» — более двух тысяч [6]. Не все они были представителями «мичуринской агробиологии» в узком смысле. Изредка в этих журналах публиковались статьи и фрагменты книг «классиков», переводы (как авторизованные, так и неавторизованные) иностранных статей, в порядке полемики — отдельные статьи «морганистов», речи И. В. Сталина по вопросам, не имеющим прямого отношения к биологии, и официальные документы, а в «Агробиологии», к тому же, — довольно много статей по почвенной микробиологии, но эти категории материалов не составляли большинства [7].

Размер читательской аудитории оценить гораздо сложнее, но зато можно проследить за динамикой тиражей и ситуацией с подпиской. Начав с 5, тираж быстро поднялся до 12-13, а в «победном» 1939 г., когда Лысенко стал академиком АН СССР, подскочил до 20 тыс. Это, однако, был уже явный перебор — если в предыдущих номерах на последних страницах печатали извинения перед теми, кому журнала не хватило, то теперь появились объявления о распродаже лишних экземпляров. Уже к концу года тираж вновь упал до 13-14 тыс., что, видимо, отвечало реальным запросам. Послевоенные тиражи колебались преимущественно в пределах 8-12 тыс.

Дело, однако, не ограничивалось теми, кто был способен писать статьи или хотя бы письма в редакцию, и даже теми, кто читал журнал. Масштабы вовлечения «простых» колхозников как через уже упоминавшуюся систему хат-лабораторий, так и помимо нее, поражают воображение. Например, в рамках программы по «обновлению» сортов самоопылителей путем принудительного перекрестного оплодотворения только непосредственно через «подготовку» в одесском институте прошло более пяти тысяч человек. Реальные объемы движения на местах неизвестны (и не вполне ясно, можно ли будет получить когда-нибудь хотя бы приблизительно реалистичные оценки), но требования предоставить не то 500, не то 800 тысяч то пинцетов, то ножниц [8], необходимых для обеспечения кампании по кастрации злаков, красноречиво говорили о размахе планов.

При том, что характерной особенностью многих нововведений Лысенко были значительные дополнительные затраты ручного труда (в качестве примеров, помимо массовой кастрации самоопылителей, можно привести яровизацию всего и вся, чеканку хлопчатника и летние посадки картофеля вместе с методом хранения картофеля в траншеях), можно было не сомневаться, что тысячи колхозников регулярно вовлекались в обслуживание этих малоосмысленных мероприятий и получали соответствующие инструкции именем народного академика.

Нередко упоминаемые рядом с Лысенко О.Б. Лепешинская и Г.М. Бошьян не идут с ним ни в какое сравнение, даже при том, что разногласия между Лепешинской и научной цитологией дали повод для организации своей сессии, подобной августовской сессии ВАСХНИЛ. Такого впечатляющего размаха псевдонаучная (и — добавлю — псевдотехнологическая) деятельность не приобретала, пожалуй, более ни в одной отрасли советского научного хозяйства.

Журнал и массовые кампании в колхозах, основанные на системе хат-лабораторий, были важной составляющей механизмов мобилизации «народных масс» на поддержку лысенковских начинаний, будь то массовые «эксперименты» по подтверждению очередной теоретической новации или травля научных противников и личных врагов. Многие из этих людей готовы были с энтузиазмом действовать сообразно распространенным практикам того времени: искать вредителей, троцкистско-бухаринских предателей, иностранных шпионов, членов потаенных партий и террористических организаций. Намеки лишь канализировали это постоянно беспокойное хаотическое движение.

Печальным примером результатов работы этой системы может быть гибель лидеров советской агронауки — Н.И. Вавилова и Н.М. Тулайкова. Первые доносы на них были написаны, а дела заведены задолго до того, как влияние Лысенко стало хоть сколько-нибудь заметным. Оба они попали в поле зрения ОГПУ еще в связи с делом мифической «Трудовой крестьянской партии». Однако есть основания полагать, что делу Вавилова был дан полный ход лишь летом 1939 г. после завизированного Лысенко обращения Презента к Молотову. Аресту Тулайкова предшествовали: сначала — намек в статье Лысенко в газете «Социалистическое земледелие» (критика идей Тулайкова без упоминания его имени), потом — статья соратника Лысенко, В. Н. Столетова, в «Правде», уже адресно направленная против Тулайкова, перепечатка этой статьи местными саратовскими изданиями, собрание коллектива тулайковского института, осуждение его теорий как вредительских, отчеты об этом в прессе.

Важно понимать и другое: соратники Лысенко никуда не делись и после того, как в 1965 г. сам Лысенко окончательно лишился своих доминирующих позиций. Они продолжали работать (по крайней мере, публикации некоторых можно обнаружить еще в 1980-е гг.), подавляющее большинство — в тех же должностях, что и при Лысенко, и практики их научной работы вряд ли изменились к лучшему.

ЦК партии рассмотрел мой доклад и одобрил его.

Т.Д. Лысенко, заключительное слово на сессии ВАСХНИЛ, 7 августа 1948 г.

История подготовки сессии ВАСХНИЛ 1948 г., ее проведение и последствия дают богатый материал для демонстрации другого аспекта функционирования «большой» науки в современном обществе — значительной протяженности и сложности социальных сетей, стоящих за процессом производства научных знаний, и специфического характера интеграции их с силовыми структурами.

Благодаря усилиям историков науки события 1947–1948 гг. реконструированы по неделям, а местами — по дням и часам. Компактное и богатое деталями изложение можно найти в упоминавшихся работах Н.Л. Кременцова (главы в монографии «Наука и кризисы»), и здесь я позволю себе напомнить только то, что имеет непосредственное отношение к настоящей статье. Непосредственным толчком к организации сессии стало принятое на уровне ЦК решение заменить привычную к этому моменту рутинную процедуру принятия постановления «О положении в биологической науке» [9] грандиозным публичным зрелищем. Сессия должна было продемонстрировать научному сообществу позицию ЦК по широкому кругу вопросов и ввести в обращение новые идеологемы для организации еще более масштабной пропагандистской кампании.

В ней воедино сошлись интересы самых разных групп и личностей. «Агробиологов», возглавляемых Лысенко, с довоенных времен мечтавших об установлении монополии в науке и образовании. Партаппаратчиков, стремившихся вернуть контроль за разными сферами государственной жизни, ослабший в годы Войны. Одному только Сталину это давало возможность одновременно решить целый ряд проблем: (1) Одернуть «зарвавшегося» Ю.А. Жданова, позволившего себе выражать «личное мнение» по поводу «Мичуринской агробиологии», которое могло быть принято за «мнение ЦК». (2) Показать, что ЦК является главным авторитетом в любых научных вопросах. (3) Запустить механизм «критики и самокритики», который дал бы возможность ученым самим эффективно «воспитывать» и пожирать друг друга без особых трудозатрат со стороны партийного руководства. (4) Наконец, решить важную идеологическую задачу размежевания со вчерашними союзниками, а ныне — противниками в новой, Холодной войне [10].

В ходе сессии, при всей ее срежиссированности (внезапность созыва, выверенный состав участников, тщательно проработанный и согласованный со Сталиным текст основного доклада, отредактированные Лысенко доклады его ближайших сподвижников), гонимые «морганисты» проявили свою долю способности к agency. Выступление Б.М. Завадовского 4 августа, в котором он открыто усомнился в том, что Лысенко представляет точку зрения ЦК, стало, в каком то смысле, поворотным моментом сессии. Оно было воспринято гораздо острее, чем прозвучавшее двумя днями раньше, вечером 2 августа, выступление чудом прорвавшегося на заседание И.А. Рапопорта, в котором он пытался доказать большую практическую значимость генетики и ее соответствие идеям материалистической философии. О «непонятливости» научного сообщества немедленно было сообщено по инстанциям: сидевший в зале Шепилов доложил обо всем Маленкову, который тут же занялся расследованием источников вольнодумства Б.М. Завадовского. Маленков установил, что в первый же день сессии Завадовский говорил с Ю.А. Ждановым по телефону и вынес из этого разговора неверные представления о сути происходящего. В результате Лысенко вынужден был еще раз встречаться со Сталиным вечером 6 августа для правки итогового сообщения, а в заключительный день сессии пришлось принимать чрезвычайные меры.

Утром 7 августа в «Правде» было опубликовано написанное еще за три недели до того по другому поводу покаянное письмо Ю.А. Жданова, а Лысенко начал свое заключительное выступление намеком, который уже трудно было не заметить: «Меня в одной из записок спрашивают, каково отношение ЦК партии к моему докладу? Я отвечаю: ЦК партии рассмотрел мой доклад и одобрил его». Эта кажущаяся импровизация была прямо продиктована Лысенко Сталиным накануне вечером [11]. Надо ли удивляться тому, что после этого некоторые «морганисты», присутствовавшие на сессии, все поняли и перешли к покаянию?

Августовская сессия была лишь началом беспрецедентной пропагандистской кампании «за торжество мичуринской агробиологии»: широкое освещение сессии в «Правде», публикация речей Лысенко отдельной брошюрой, издание в трехнедельный срок стенографического отчета сессии, серия постановлений ЦК, реакция самых разных министерств и ведомств (наиболее радикальная — в возглавляемом С. В. Кафтановым Министерстве высшего образования, приведшая к ликвидации и реорганизации всех кафедр генетики по всей стране, массовым увольнениям специалистов, изъятию из обращения — вплоть до изъятия из библиотек — учебников по самым разным биологическим дисциплинам).

Сессии ВАСХНИЛ суждено было стать вторым «показательным процессом» после «дела КР», [12] который послужил сигналом и примером для организации аналогичных кампаний в самых разных областях науки. Сессии, аналогичные августовской, были много эффективнее в отношении «наведения порядка» в науке, чем распространившиеся с лета 1947 г. «суды чести». Они позволяли мобилизовать и дисциплинировать научное сообщество много эффективнее, и последствия их были много более разрушительны. Механизм был прост: поиск «отца-основателя», идентификация врагов, выделение инициативной группы по подготовке и проведению сессии, оргвыводы. На несколько лет страна погрузилась в атмосферу «охоты на ведьм». Под удар попали не только генетика и эволюционная биология, но и — в скорейшем времени — цитология и гистология, физиология человека, а затем уже — и науки, не имевшие никакого отношения к биологии, в которых свои «мичуринцы» пытались урвать кусок кадровых и финансовых ресурсов. Справедливости ради следует отметить, что ученые не были пассивными жертвами не только потому, что многие охотно включились в охоту на ведьм, но и потому, что многие, используя по необходимости навязанную риторику, пытались спасти все, что можно. Однако это уже другая история.

Картина, встающая перед нашими глазами благодаря усилиям историков науки, лишена моральных оценок. Однако пользуясь форматом публицистической, а не научной статьи, я все же позволю себе сделать еще пару замечаний морализаторского плана.

Современным апологетам Лысенко кажется, что аккуратная историческая реконструкция позволяет почти полностью оправдать его. За конкретными безобразиями во многих случаях стояли какие-то другие люди, а структурные условия бытования сталинской науки с ее жесткой иерархией и тенденциями к монополизации и изоляции от мирового научного сообщества и вовсе начали формироваться в ту пору, когда Лысенко занимал довольно скромное положение и не мог внести значительного вклада в формирование научной политики. Это не вполне верно хотя бы потому, что Лысенко и сам был органичной частью этой системы. Да, он не писал доносов, но его визы стоят на других документах. Например, на письме Презента Молотову с призывом обуздать «распоясавшихся» генетиков и на документе, утверждающем состав комиссии, которая должна была подвести «научную» базу под тезис о вредительстве Н. И. Вавилова. Однако самое важное для нас — не в том, что с Лысенко удалось снять часть ответственности за все безобразие сталинской науки, самое важное — в том, что эта ответственность тяжелым грузом ложится на плечи каждого, в том числе, каждого из нас. Неправедная власть держится не на безумных тиранах, а на их не в меру послушных подданных.

Это тем более актуально, что не словом, так делом остатки сталинской и лысенковской науки все еще с нами. Ей платит щедрую дань каждый, кто принимает участие в подковерном распиле научного бюджета, в который уже раз голосует за «незаменимого» заведующего кафедрой, прикладывает усилия к поддержанию местного институтского журнала, в котором можно тискать статейки «по знакомству» или пишет «теоретическую» статью, основанную на одних лишь досужих измышлениях, без серьезной предварительной эмпирической работы и анализа современной литературы. И если мы не привыкнем к другим практикам научной жизни и не пересилим институциональную инерцию советской науки, разрушив наиболее характерные особенности ее организации, лысенковщина как ее органическая составляющая останется с нами навсегда.

Сокращенная версия текста была напечатана в газете «Троицкий вариант», вып. 10N (830)

Примечания

[1] Отчасти это связано с длительным негласным запретом на критику лысенковщины в СССР. Даже монографии многих российских авторов впервые увидели свет за границей. Из работ, легко доступных в России, следует отметить прежде всего обстоятельнейшую фактографическую сводку В. Сойфера (Власть и наука: История разгрома коммунистами генетики в СССР. 4-е изд., перераб. и доп. Вашингтон, 2001), написанную с обширным привлечением публицистики описываемого периода, архивных материалов и интервью. Из теоретически нагруженных публикаций наиболее важны работы Н.Л. Кременцова — его статья «Принцип конкурентного исключения» (На переломе. Советская биология в 20-х-30-х годах. Вып. 1. СПб., 1997, с. 107-164), гл. 16. Советская наука и война (Наука и кризисы: Историко-сравнительные очерки / Колчинский Э.И. (ред.). СПб: Дмитрий Буланин, 2003. С. 783-817) и гл. 17. Советская наука и холодная война (там же, с. 830-907), монография «В поисках лекарства против рака: Дело «КР» (М.: РХГИ, 2004) и А.Б. Кожевникова «Игры сталинской демократии и идеологические дискуссии в советской науке: 1947-1952 гг.» (Вопросы истории естествознания и техники. 1997, № 4. С. 26-58). В них же интересующиеся могут найти обширную библиографию.

[2] Случаи прямых подтасовок описаны, например, в детальной монографии В. Сойфера со слов еще живых на момент работы над книгой свидетелей.

[3] См., например, остро-критическую статью П.Н. Константинова, П.И. Лисицына и Дончо Костова «Несколько слов о работах Одесского Института селекции и генетики» (Яровизация. 1936, № 5 (8): 15-29). По этой же — методической — линии позже строили критику у зарубежные биологи (см., например, Sonneborn T.M. Heredity, Environment, and Politics // Science, 1950. 111 (2890): 529-539)

[4] Хаты-лаборатории, появившиеся в колхозах на волне стахановского движения, по мысли Лысенко должны были заменить собой сеть экспериментальных станций, которую он был не в состоянии полностью контролировать даже на пике своей карьеры. Колхозникам выдавались задания (например, по яровизации посевного материала или по принудительному перекрестному опылению самоопылителей), после сбора урожая они должны были ответить на вопросы анкеты и отослать ее в Селекционно-генетический институт в Одессе. Это позволило «вывести» эксперименты с экспериментальных делянок на колхозные поля. Дело однако шло негладко: даже если оставить в стороне вопросы методики постановки опытов на местах, возврат анкет был далеко не полным. Надо ли объяснять, что эта система производства знаний, мягко говоря, не соответствовала требованиям, предъявляемым к экспериментальной работе? Тем не менее, именно на этом основании и покоилось здание натяжек и фальсификаций, позволявших говорить о большой практической ценности лысенковских нововведений.

[5] Брошюра о посадке картофеля верхушками клубней, вышедшая в годы войны и неоднократно переиздававшаяся в разных городах, была одной из самых издаваемых работ Т.Д. Лысенко (по данным В. Сойфера, помимо многочисленных изданий брошюры тексты на эту тему публиковали многие газеты). В ней он популяризировал способ посадки картофеля, описанный еще в дореволюционных учебниках по земледелию. Успех метода был связан с тем, что почки, из которых развиваются побеги, сосредоточены в «верхней» половине клубня. Это позволяло, несмотря на то, что «нижняя» половина клубней срезана для употребления в пищу, получать урожай близкий к тому, что давали бы целые клубни. Результаты экспериментов по сопоставлению эффективности посадки картофеля разными способами (крупными и мелкими клубнями, «верхними», «нижними» и «правыми»/«левыми» половинками) были подробно изложены, например, на нескольких страницах учебника частного земледелия Д.Н. Прянишникова, выдержавшего до и после революции восемь изданий, и могли бы быть известны любому мало-мальски образованному агроному.

[6] Из подсчета исключены авторы фрагментов писем в редакцию, публиковавшихся в журнале.

[7] В конце 1940-х — 1960-е гг. лысенковцы взялись за «творческое осмысление» достижений молекулярной биологии. На волне этой активности появились, например, переводы статьи О.Т. Эвери, К.М. Мак-Леода и М. Мак-Карти о роли ДНК в трансформации пневмококков, ряда текстов Э. Чаргаффа и — совсем забавно — критическая рецензия Шарлотты Ауэрбах на английское издание «Радиационной генетики» Н.П. Дубинина.

[8] Технология кастрации менялась: от пинцетов перешли к ножницам, потом — снова к пинцетам, однако — с ножницами ли, с пинцетами — все довольно быстро закончилось. Цифры предполагаемого вовлечения колхозников в выступлении Лысенко на сессии ВАСХНИЛ 1936 г. менялись от одного издания речи к другому.

[9] Первоначальные версии постановления назывались, соответственно «О мичуринском направлении в советской биологической науке» и «О положении в советской биологической науке» см. Кременцов 2003: 863-864.

[10] За неделю до сессии как раз произошло очередное обострение: 24 июня 1948 г. началась блокада Западного Берлина. Именно в направлении размежевания с «Западом» и утверждения представлений о советской науке как самой передовой в мире Сталин и редактировал текст доклада Лысенко. Поэтому он тщательно вычеркивал все аллюзии на «наднациональную» классовую борьбу: эпитеты «буржуазная» в отношении генетики он заменил на «реакционная» и «лженаучная» (аналогично были удалены все эпитеты «пролетарская» и «советская» в отношении агробиологии, местами замененные на «научная») (Кременцов, 2003: 876-879).

[11] Кременцов, 2003: 869-871. Фрагмент речи Б.М. Завадовского отсутствует в опубликованной версии стенографического отчета сессии, но сохранился в архивных материалах. Принципиальные для интерпретации этих событий архивные документы (черновики выступлений Лысенко с правками Сталина) были обнаружены В.Д. Есаковым.

[12] История с передачей в США книги Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскина о биотерапии злокачественных опухолей.