Экономический кризис по-российски – это

когда размер глиста больше размера желудка

Российский народный фольклор

Время от времени отечественная элита начинает вести себя экономически иррационально. К образцам такого поведения относятся не только хорошо известные образцы «демонстративного расточительного поведения» российских олигархов, как будто иллюстрирующих страницы старой книги Т. Веблена[1], но и уже подзабытые ныне советские проекты «большой мелиорации», строительства новых заводов, для работы на которых уже не хватало рабочих рук, и многое другое.

Последние несколько лет российского развития удивительным образом напоминают 1970-1982 гг., так называемый «период застоя». Тогда основной проблемой являлся переход от «преимущественно экстенсивных» к «преимущественно интенсивным» методам хозяйствования. Сейчас – «отказ от сырьевой ориентации и переход к инновационному развитию экономики». И тогда, и сейчас понимание необходимости структурных изменений присутствовало как среди экономистов, так и среди политической элиты; во всяком случае, трудно назвать сколько-нибудь авторитетных учёных и политических деятелей (включая членов ЦК КПСС), которые открыто отрицали бы указанную необходимость. Однако реальных сдвигов не происходило, как, впрочем, их не происходит – по большому счёту –и сейчас.

Мне представляются несостоятельными конспирологические версии неудач структурной перестройки как 70-х годов, так и настоящего времени. К ним, в частности, относятся и «геронтократический маразм» старой советской элиты, и «засилье силовиков» элиты нынешней. Я склонен полагать, что «старики в ЦК», как и нынешний «дуумвират», были искренне заинтересованы в сохранении и развитии страны. Об этом свидетельствуют многочисленные законодательные акты, направленные на внедрение новых технологий, создание условий для предпринимательства и финансирование различных инновационных программ.

Трудность инновационного развития связана с тем, что любая инновация представляет собой перераспределение власти – и в качестве таковой влечёт за собой не только экономические, но и социальные, политические последствия. В связи с этим «чисто экономический» анализ, в общем случае игнорирующий указанные последствия, приводит к выводам об «экономически иррациональном» поведении. Напротив, социологический или политологический анализ, рассматривающий динамику социальных конфликтов, редко увязывает их с инновациями (яркий пример – марксизм, игнорировавший проблему отсутствия мотивации к экономическим инновациям у «передового класса» при социализме, на что, в частности, указывали Ф. фон Хайек и Л. фон Мизес).

Данная работа представляет собой попытку системного социально-экономического анализа основных причин неудач структурных реформ. В первой части рассматриваются необходимые понятия и определения, вводится основная гипотеза работы. Последующие части посвящены сравнительному анализу механизмов инновационного развития и попыток структурных изменений в 70-е годы прошлого века и в нынешнее время.

Вслед за М. Вебером[2] под властью здесь понимаются отношения господства-подчинения между людьми. Типов власти может быть много, в частности, в качестве таковых можно рассматривать классическое деление Аристотеля-Платона на монархию и тиранию, аристократию и олигархию, демократию и охлократию. Соответственно, под политикой понимается деятельность по перераспределению власти в рассматриваемом социуме.

Однако определение политики через «деятельность» является недостаточным: в таком случае большую часть любых действий человека или группы можно будет рассматривать как «политическую». Необходимый критерий отнесения к политическому предоставляет К. Шмитт: «Специфически политическое различение, к которому можно свести политические действия и мотивы, – это различение друга и врага…Поскольку это различение невыводимо из иных критериев, такое различение применительно к политическому аналогично относительно самостоятельным критериям других противоположностей: доброму и злому в моральном, прекрасному и безобразному в эстетическом и т. д. Во всяком случае оно самостоятельно не в том смысле, что здесь есть подлинно новая предметная область, но в том, что его нельзя ни обосновать посредством какой-либо одной из иных указанных противоположностей или же ряда их, ни свести к ним. Если противоположность доброго и злого просто, без дальнейших оговорок не тождественна противоположности прекрасного и безобразного или полезного и вредного и ее непозволительно непосредственно редуцировать к таковым, то тем более непозволительно спутывать или смешивать с одной из этих противоположностей противоположность друга и врага. Смысл различения друга и врага состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения, ассоциации или диссоциации; это различение может существовать теоретически и практически независимо от того, используются ли одновременно все эти моральные, эстетические, экономические или иные различения. Не нужно, чтобы политический враг был морально зол, не нужно, чтобы он был эстетически безобразен, не должен он непременно оказаться хозяйственным конкурентом, а может быть, даже окажется и выгодно вести с ним дела. Он есть именно иной, чужой, и для существа его довольно и того, что он в особенно интенсивном смысле есть нечто иное и чуждое, так что в экстремальном случае возможны конфликты с ним, которые не могут быть разрешены ни предпринятым заранее установлением всеобщих норм, ни приговором "непричастного" и потому "беспристрастного" третьего»[3].

Разделение на «друга – врага» можно также рассматривать через понятие лояльности определённым ценностям, вокруг которых происходит объединение противостоящих друг другу социальных групп. Собственно, утверждение определённых ценностей через перераспределение власти и представляет собой содержание политики, международной, экономической, экологической или национальной. В то же время сами отношения господства-подчинения основываются на владении различными видами социального капитала, а именно:

Ø экономического (имущественный статус – богатство, доход);

Ø политического (иерархический статус, возможности влияния);

Ø культурного (символический статус, трансляция образцов для подражания).

Стоит отметить, что в условиях монархии (тирании) и экономическое, и политическое, и культурное господство концентрируется в рамках одной семьи (рода), что предопределяет и механизм селекции элиты; в условиях аристократии (олигархии) такая концентрация наблюдается в рамках нескольких семей (родов). И лишь демократия предполагает существенную дифференциацию власти: высокий символический статус писателя, артиста, ученого, журналиста относительно редко совпадает с высоким имущественным статусом – и практически никогда с иерархическим, административным. Демократия формально основана на равенстве людей и, соответственно, равенстве положения социальных групп, в то время как само понятие власти, господства-подчинения предполагает неравенство. В условиях демократического устройства общества легального, официального неравенства не должно быть, во всяком случае, оно не может быть признано справедливым, легитимизировано.

Отсутствие внешнего неравенства в демократическом устройстве власти часто приводит к тому, что оно представляется неким идеалом, «концом истории». По мнению М. Кантора, возникает неверная оппозиция «демократия – тоталитаризм»[4]. Так, в рамках приведённой классификации демократия может противопоставляться монархии и аристократии, но не тоталитаризму; механизм распределения и воспроизводства власти может быть либеральным, тоталитарным или авторитарным, но от этого он не перестаёт быть демократическим. Отсюда возникает родство понятий «элита» и «номенклатура» для разных типов демократического устройства – большая часть и той, и другой появляется на свет не в результате прямых выборов, но в результате некоего «рекрутирования».

Действительно, как показывает авторитетный американский политолог Ф. Закария, демократическое устройство может быть и нелиберальным[5]. Для того, чтобы перейти к либеральной демократии, общество должно пройти через стадию конституционного либерализма и быть достаточно богатым, в противном случае демократия становится весьма неустойчивой. Более того, и в случае богатых и свободных стран дальнейший процесс «демократизации демократии», переход к референдумам и другим формам прямого народного правления также может подрывать основы либерализма.

Тем не менее, ретроспективный анализ процессов дифференциации (и диффузии) власти выходит далеко за рамки данной работы, они имеют значение лишь постольку, поскольку позволяют сделать вывод, что между «социалистической» и «капиталистической» демократией в политическом смысле нет принципиальных различий. Однако экономическое устройство различается принципиально: в случае СССР имели место директивное планирование, централизованное ценообразование, государственная собственность на средства производства, практически полностью централизованная банковская система, монополия внешней торговли. Механизм экономического развития реализовывался через административное перераспределение хозяйственных ресурсов, кредит при этом не играл существенной роли (в смысле теоретического различения социализма и капитализма, предложенного Й. Шумпетером[6]). Напротив, в современной России имеется свобода ценообразования, прогнозирование, а не планирование основных макроэкономических показателей, частная собственность на средства производства, децентрализованная банковская система, свобода внешней торговли. Эти важнейшие экономические различия наряду со сходством проблем российской экономики с ситуацией в народном хозяйстве СССР в семидесятые годы прошлого века демонстрируют ошибочность вульгарного экономического детерминизма. Однако если влияние одних и тех же политических и социальных факторов может приводить к одинаковым экономическим последствиям в разных экономических системах, то каков механизм такого влияния? Очевидно, что изолированное исследование данных факторов в экономике и социологии делает невозможной саму постановку последнего вопроса.

Дело в том, что для экономиста субъекты обмена равноправны и однородны, в то время как для социолога субъекты социальных коммуникаций изначально неравны и разнородны. Другими словами, экономисты рассматривают рынки, а социологи – иерархии. Иерархический обмен (административный рынок) – обмен изначально неэквивалентный, между неравноправными и разнородными субъектами: субъект, имеющий более низкий социальный статус, обмениваясь теми или иными ценностями с субъектом более высокого статуса, отдаёт заведомо больше, чем получает – и на этом держится система статусов. Другими словами, субъект более высокого статуса получает ренту, связанную с его социальным положением. Экономическая специфика механизма такого неэквивалентного обмена в случае взаимодействия между относительно изолированными локальными рынками рассматривалась в другой работе[7].

Высокая концентрация социального капитала в условиях монархического или аристократического устройства власти приводит к тому, что неэквивалентность обмена выступает ярко, наглядно: неравенство статусов узаконено юридически и легитимизировано символически (у дворян и короля – «голубая кровь», они «благородные», в отличие от «подлого» крестьянского, «смердящего» сословия). Напротив, демократия, формально уравнивающая граждан в правах, предполагает совсем другую логику. Так, здесь налоги собираются не для обеспечения жизни привилегированных слоёв общества, но для удовлетворения общественных потребностей (происходит эквивалентный обмен налогов на блага). При этом значительно расширяется понятие коррупции – если раньше под этим феноменом понималось только изъятие дополнительной ренты (поборов и взяток) служащими монарха, каковыми были чиновники, судьи и военные, то теперь под это понятие попадает любое получение дохода, не соответствующее формальному статусу социального субъекта. Новыми коррупционерами становятся учителя и врачи, банкиры и работники культуры, строители и ученые; даже журналисты, печатающие заказные статьи («джинсу»).

Борьба с коррупцией становится основным лозунгом новой российской капиталистической демократии, точно так же, как для социалистической демократии главным врагом были спекулянты и «дефицит» – так называемая система блата (неформальных связей). Это явления симметричные: система блата позволяла получать ренту людям, не имевшим на это право в соответствии со своим социальным статусом, как и нынешним «коррупционерам». А поскольку в эту систему было так или иначе вовлечено всё социалистическое общество, казалось, что победить это явление можно только одновременно с ликвидацией социализма. Но вот уже и экономические основы страны другие, нет дефицита товаров, вокруг которого – как считали советские экономисты и социологи – строилась система блата, однако отношения остались те же, только теперь они называются коррупцией. С. Кордонский, заметивший и описавший этот феномен, сделал неожиданный вывод: дефицит товаров сменился дефицитом денег, а поскольку деньги теперь раздаёт государство, причём на тех же основаниях – в соответствии с социальным статусом, – на которых при социализме оно раздавало товары, постольку в СССР – России сохраняется прежняя, распределительная экономика; к капитализму перейти не удалось. И не удастся – в дальнейшем будут только чередоваться циклы репрессий и депрессий в ресурсном государстве[8].

Столь радикальный вывод, предполагающий полную особость «российского пути», а заодно отрицающий наличие у экономической теории собственного предмета исследования, очевидно, неверен. Достаточно указать на присутствие системы статусов и коррупции в западных странах, чтобы убедиться в некорректности приговора С. Кордонского российскому социуму. Однако данное замечание не отменяет важности сделанного этим выдающимся социологом наблюдения о природе коррупции в нынешнем российском гражданском обществе.

Следует различать, по-видимому, как минимум два «чистых типа» поведения экономических субъектов. Ориентацию на занятие статуса, дающего право на получение определённого стабильного дохода, непосредственно не зависящего от напряжённости трудовых усилий или предпринимательской деятельности субъекта, можно охарактеризовать как рентоориентированное поведение. Преимущественно такие субъекты оказываются в центре социологического анализа. Напротив, ориентация на увеличение дохода путём увеличения интенсивности труда или предпринимательских усилий является производительным поведением, и рассматривается экономистами как основной мотив деятельности людей.

Чем выше удельный вес субъектов с рентоориентированным поведением в некотором социуме, тем большую ценность здесь приобретает стабильность, воспроизводство одних и тех же типов ценностей и стереотипов поведения и коммуникаций. Инновации требуют перераспределения ресурсов, а, следовательно – власти, и в конечном счёте ломают сложившиеся коммуникации и подрывают статусы. Причём, в отличие от «экстенсивного типа производства» или «сырьевой ориентации», угрожающей ухудшением положения страны в целом и одновременно – никому конкретно, любая инновация всегда грозит тому или иному меньшинству, статусу той или иной конкретной социальной группы. То, что абстрактное большинство или общество в целом получит от инноваций общую выгоду, вряд ли может служить для меньшинства убедительным аргументом для отказа от своих преимуществ. В связи с этим между высокостатусными социальными группами возникает консенсус по поводу сохранения и расширенного воспроизводства как структуры власти, так и структуры экономики. Именно этот фактор оказывается основным и для возникновения «застоя», и для сохранения «сырьевой ориентации» экономики.

Как уже говорилось, инновации приводят к перераспределению ресурсов, но их первоначальное распределение представляет собой не что иное, как структуру рассмотренного выше социального капитала. Непосредственное получение ренты связано в основном с экономическим и политическим капиталом, связь символического капитала с получением ренты является противоречивой. Легко представить себе нищего талантливого инженера, ученого, художника, писателя; гораздо труднее сделать это в отношении директора завода, академика, министра культуры, главного редактора популярного СМИ; более того, связь последних статусов с наличием профессиональных талантов представляется неочевидной.

В связи с этим производительное поведение является относительно нейтральным по отношению к ценностям стабильности и элитного консенсуса. Тем не менее, если субъекты с рентоориентированным поведением являются врагами инноваций, вызывающих перераспределение политического и экономического капитала, то субъекты с производительным поведением постоянно генерируют инновации, связанные с производством символического капитала и его перераспределением. Эти субъекты не являются прямыми антагонистами, однако между ними существует важная асимметрия. Чем выше удельный вес субъектов с производительным поведением в рассматриваемом социуме, тем острее конкуренция за символический капитал, тем больше – при прочих равных условиях – будет предприниматься технологических, продуктовых и бизнес-инноваций. Последнее будет приводить к постоянному структурному обновлению социума, что, естественно, не отменяет ни существования системы статусов, ни общего стремления к стабильности, задаваемого самим фактом наличия рентоориентированных социальных субъектов.

Однако что определяет выбор между двумя типами поведения? Можно ли добиться увеличения удельного веса производительного поведения, осуществляя меры государственной политики, или этот удельный вес задаётся экзогенно, уже сделанным когда-то выбором важнейших культурных и этических ценностей (например, доминирующими религиями – православием и исламом в российском случае)?

Основная гипотеза данной работы состоит в том, что сами по себе политические и экономические институты не могут гарантировать инновационное развитие. Напротив, важнейшими факторами, предопределяющими последнее (или его отсутствие), являются формы образования и науки, включая их связи с бизнесом и «государством» (под последним здесь понимаются официальные, легально оформленные институты власти).

Спецификой советского механизма разработки и внедрения инноваций, связанных с использованием НИОКР, является довольно жёсткое разделение «науки», «образования», «государства» и «производства (бизнеса)». В сущности, эти сферы оказывались замкнутыми сами на себя, причём в каждой из них формировалась собственная система социальных статусов. Важно, что символический, компетентностный капитал в этом случае оказывался равносильным капиталу политическому, административному – мнение директора института по какому-либо техническому, содержательному вопросу автоматически становилось более авторитетным, нежели мнение высококвалифицированного специалиста в данной области. Это – естественное следствие советской организации коммуникаций: заказчик, имеющий высокий политический статус, будет вести диалог с субъектами, имеющий такой же статус (на ступень выше или ниже), но не с субъектами, находящимися намного ниже (хотя бывали и существенные исключения). То же самое и в западной системе: коммуникации возникают между людьми примерно одного статуса, но в результате отсутствия «государства» во взаимоотношениях «науки» и «бизнеса» возможности рентоориентированного поведения резко уменьшаются.

Политическое руководство в лице ЦК КПСС и избранного Верховного Совета СССР определяло общие приоритеты социально-экономического развития и соответствующей технической политики, Кабинет министров, в составе которого находился и Госплан СССР, конкретизировал эти приоритеты в виде плановых заданий. Последние охватывали всё – от моделей новых мини-юбок до космических аппаратов и атомных реакторов. Далее эти задания приходили в отраслевые министерства, которые передавали требования к разрабатываемым продуктам и технологиям в отраслевые конструкторские бюро, а они, наряду с отраслевыми научно-исследовательскими институтами, и создавали новую продукцию. После этого новые технологии и образцы отрабатывались на избранных предприятиях, где существовало опытное производство, после чего инновации распространялись на всю отрасль (запускались в серию или ставились на поток). Академия наук при этом выполняла роль центра, который осуществлял фундаментальные исследования, и была наиболее далека от механизма социалистического воспроизводства. Этим отчасти объясняется традиционная оппозиционность этой организации к исполнительной власти.

Такой механизм предполагал выполнение нескольких неявных условий:

1. Собственность на новые технологии и продукты принадлежала государству в целом. Изобретатель и организация, в которой он работал, не обладали правом получения дохода от эксплуатации инновации.

2. Соблюдалось жёсткое “разделение труда” между конструкторскими бюро, научно-исследовательскими институтами и предприятиями, располагающими опытными производствами. Фактически никто из них не мог претендовать на то, что в аналогичных случаях называется “ноу-хау”. Координацию всей деятельности по созданию инновации осуществляло министерство.

3. Разработка инновации осуществлялась не в расчёте на конечного потребителя, а в ответ на требования, предъявляемые министерствами, правительством и – в конечном счёте – политическим руководством. Инновация, таким образом, должна была отвечать представлениям о том, “что и как должно быть” с точки зрения вышестоящей инстанции, а не потребителя. Интересы последнего учитывались здесь только косвенно.

С точки зрения финансового механизма – это бюджетное финансирование. С точки зрения менеджмента – власть здесь централизована на уровне министерства, остальные участники процесса передают права контроля за своими действиями “наверх”. Наконец, в качестве стратегической коммуникации здесь действует ориентация на потребности руководства, что делало возможным, в частности, появление в СССР таких “учёных”, как Т.Д. Лысенко.

Кроме того, здесь имел место и “чистый” административный торг, связанный с проблемой внедрения инноваций в массовое производство. Фактически руководитель советского предприятия становился перед дилеммой – освоение нового вида продукции и внедрение новой технологии при одновременном неизбежном временном снижении объёмов производства. У социалистических предприятий при их напряжённых планах отсутствовали свободные резервные мощности и рабочая сила, так что внедрение новинок требовало остановку производства и фактическую реструктуризацию предприятия. Это сопровождалось снижением фонда оплаты труда, затратами на переквалификацию работников и освоение новой технологии. Как показывает практика социалистического хозяйствования, во многих случаях указанные издержки были слишком велики, так что внедрение новинок хозяйственными руководителями саботировалось.

Ещё одна важнейшая особенность этой схемы – отсутствие в ней вузов, университетов. В СССР, как и в нынешней России, готовили универсального специалиста, который после распределения мог попасть на производство, в НИИ, остаться преподавать, пойти «по партийной линии». Вузовская наука существовала благодаря отдельным личностям, которые вели так называемую «хоздоговорную работу», связи между вузами и производством возникали случайно, зависели от особенностей этих конкретных личностей и не были устойчивыми, институциональными. Поэтому статус «доцента, кандидата наук» или «профессора, доктора наук», позволяющий получать относительно высокий доход на преподавательской работе, не имел к НИОКР непосредственного отношения, означая, по сути, лишь определённые квалификационные требования. Инновации собственно в преподавании, как, например, чтение авторских курсов, организация семинаров для преподавателей и аспирантов, связанных с обсуждением актуальных проблем в той или иной сфере, требовали существенных затрат, но не приносили никакого дополнительного дохода. В капиталистической России эта ситуация только усугубилась. Постепенно российское образование превратилось в сферу, где производительное поведение является редчайшим исключением, в то время как рентоориентированное – правилом. И этому отнюдь не мешает крайне низкая стоимостная оценка преподавательского труда; напротив, она демонстрирует, что при отсутствии обратных связей между напряжённостью деятельности и доходом рентоориентированное поведение становится доминирующим институтом вне зависимости от объёма осваиваемых, или, выражаясь современным деловым жаргоном, «распиливаемых» финансовых средств.

Этот механизм в целом хорошо известен, хотя и варьируется от страны к стране; в частности, удельный вес венчурного финансирования высок в США и очень низок в странах ЕС[9].

Фирмы, действующие в рыночной среде, сами разрабатывают и осуществляют инновации, вдобавок они финансируют часть исследований в лабораториях университетских центров, для того чтобы иметь доступ к последним достижениям фундаментальной науки. Кроме того, побочной деятельностью университетских лабораторий является учреждение венчурных фирм, где вкладом со стороны исследователей являются права собственности на полученные ими новые знания.

Данная схема с точки зрения менеджмента является децентрализованной, с точки зрения финансирования она гораздо более приближена к непосредственному потребителю. Соответственно, проблемы внедрения здесь не возникает – менеджеры фирм вынуждены быть новаторами.

В западной системе образования и науки невозможно существование «авторских» научных школ: при уходе учёного с поста, аналогичного российскому заведующему кафедрой (лабораторией), начальника отделения или директора института, в конкурсе на данную должность не могут участвовать работники данной научной или образовательной организации. Тем самым существенно снижается требование личной лояльности и, тем самым, возможности рентоориентированного поведения. Аналогично работают и прямые коммуникации между лабораториями фирмы и лабораториями университетского центра: наличие жёсткой конкуренции не позволяет исследователю «выгородить для себя» какой-то раздел научной дисциплины и, пользуясь своими прошлыми заслугами, «не пускать» туда никого, кто не был бы лоялен к нему лично, не давая финансировать разработки своих оппонентов.

Однако указанные факторы, влияющие на выбор субъектом производительного поведения, являются лишь важными «частностями». К последним можно отнести и «импакт-фактор», и бонусы от продаж лицензий на основе авторского патента, и гранты на подготовку и издание авторских пособий. Главным же является, по-видимому, общий консенсус по поводу ценности символического капитала, который был навязан «интеллектуалами» политической и экономической элите. Результатом этого является ценность резюме, т.е. «кредитной истории» каждого специалиста, на основе которого определяется его так называемая «позиция». От последней зависит доход «интеллектуала». Это приводит к ценности «имени», которая в свою очередь формирует имидж, символический капитал той организации, в которой работает данный интеллектуал. Данное обстоятельство справедливо и для фирмы, газеты, адвокатской конторы, аудиторско-консалтинговой организации, и для университета. В результате за один и тот же час прочитанной лекции два профессора получат разную зарплату не только в зависимости от личной симпатии к ним декана или ректора, но и по более прозрачным причинам, связанным с их резюме – и качеством работы. В российской же системе образования и науки действует, по-видимому, только первое основание – лояльность. Впрочем, последнее распространяется, естественно, и на российское общество в целом, включая сюда мир бизнеса, СМИ, юридических услуг или услуг здравоохранения…

Советская система организации НИОКР приносила определённые позитивные результаты – достаточно указать на достижения в области обороноспособности страны. Однако в девяностые годы предприятия как опытного, так и массового производства приватизировались в первую очередь – считалось, что они являются самостоятельными центрами прибыли. НИИ и КБ оставались в государственной собственности и потом приватизировались отдельно; причём их приватизация никак не была связана с тем кругом предприятий, для которых они раньше разрабатывали проекты технологических инноваций. Прежняя цепочка: фундаментальные исследования – НИОКР – опытная эксплуатация – массовое производство – была разрушена, у российской науки, в сущности, не оказалось потребителя. То обстоятельство, что российские социалистические предприятия занимались только процессингом, не имея собственных служб маркетинга, стратегического планирования, НИОКР, было проигнорировано.

Государственное финансирование НИОКР резко сократилось, но на смену этому финансовому потоку не пришли альтернативные потоки со стороны теперь уже частных фирм. Это было обусловлено не только общим тяжёлым финансовым положением российских предприятий в девяностые годы и относительно естественным сокращением затрат на оборонные разработки. Главной причиной было то, что, несмотря на все реформы, советская схема механизма разработки и внедрения инноваций не претерпела особых изменений. Так, приватизация никак не учитывала права тех исследователей и учёных, которые вложили свою жизнь в эксплуатируемые отечественными предприятиями технологии и оборудование. В отличие от искусства и литературы, где хоть как-то соблюдались (и соблюдаются) авторские права, у большинства отечественных разработок «нет авторов», соответственно, не было и механизма получения патентных и лицензионных платежей. Новые собственники получили “ноу-хау” бесплатно, и до сих пор большинство отечественных технологий, применяемых на предприятиях, не имеет своей стоимостной оценки. Вопрос о правах собственности на технические новинки возникает и получает своё разрешение только в условиях приобретения зарубежных разработок. Западные патентоообладатели имеют стоимостную оценку своих “нематериальных активов”; при продаже лицензии в Россию в контракте специально оговариваются права собственника технологии. В России, даже при наличии заказа на НИОКР со стороны фирм частного сектора, в большинстве случаев частные собственники не понимают необходимости оформления прав собственности на интеллектуальный продукт в явной форме. НИОКР и другие работы ведутся как разовые, и по истечении срока договора заказчик считает, что права на эксплуатацию интеллектуальной собственности полностью принадлежат ему. При этом указанные права не получают никакой стоимостной оценки и не находят отражения в финансовых документах.

Нет оснований полагать, что данный механизм появится в России эволюционным, естественным путём. Практика предыдущих пятнадцати лет показала, что процессы, в которых участвует несколько контрагентов, создающих сложную продукцию, в отечественных условиях становятся слишком рискованными (а цикл “фундаментальная наука – НИОКР – единичное производство – массовое производство” является сложным процессом, связанным с долгосрочными инвестициями как частного, так и общественного сектора). Эти риски переносятся за рубеж. Естественно, что страны, сумевшие минимизировать неопределённость реализации процесса создания технологических инноваций, получают ренту при международном торговом обмене, в то время как Россия, теперь уже на международном уровне, оказывается в положении «коррупционера», время от времени используя «пиратские» технологии и продукты. Более того, ориентация на преимущественный экспорт технологий как раз и способствует укреплению и воспроизводству образцов рентоориентированного поведения и сохранению «сырьевой ориентации».

Возвращаясь к сравнительному анализу ситуации семидесятых годов в СССР и нулевых – в России, можно констатировать, что иррациональное экономическое поведение элиты объясняется вполне рациональной социальной логикой. Так, строительство новых заводов в годы застоя при ощутимом дефиците рабочей силы было связано с необходимостью создания новых «элитных» рабочих мест: реконструкция прежних заводов такого эффекта не создавала. Решение новых научных проблем требовало создания новых НИИ: старые организации в то же время не закрывались – нельзя было «обижать заслуженных людей». Проекты по переустройству природы, как и атомный, и космический проекты – всё это двигалось в логике расширенного воспроизводства одной и той же социальной структуры, позволяя избегать сколько-нибудь существенных конфликтов внутри элиты, демонстрировавшей в основном рентоориентированное поведение.

То же самое можно наблюдать и в России начала ХХI века – увеличившиеся финансовые поступления расходовались по направлениям, воспроизводящим и укрепляющим сложившуюся социальную структуру, несмотря на критику и призывы к инновациям.

Такое объяснение может рассматриваться как одна из версий – и тогда, и сейчас существовало и существует множество дополнительных факторов, влиявших на ситуацию, и исключённых из рассмотрения логикой настоящей работы. Поэтому гораздо больший интерес представляют альтернативные варианты действий социальных акторов, рассматриваемые на основе предложенного объяснения. Рассмотрение таких альтернатив и анализ вероятности их реализации как раз и позволяют проверить как правдоподобие, так и обоснованность предлагаемого объяснения.

Сложности экономического положения восьмидесятых годов в СССР неоднократно анализировались и в экономической, и в социологической литературе. Основной причиной данного положения, исходя из применяемой здесь логики, являлся консенсус рентоориентированных элит; изменения ситуации можно было добиться только на пути его разрушения. Как это можно было сделать?

1. Коммунистическая элита, обладая большим политическим и экономическим капиталом, к восьмидесятым годам практически потеряла символический капитал: ценности марксизма-ленинизма были мало популярны не только в среде творческой, но и технической интеллигенции. Сформировался и действовал как литературно-художественный, так и научный – в первую очередь, в общественных дисциплинах – андеграунд[10]. Поэтому «гласность», возвращение к «ленинским нормам» были мероприятиями, результатом которых стала быстрая и полная делегитимация власти, всех официальных политических статусов. В бывшем «бесклассовом» обществе появились искренние и бескомпромиссные враги. В этих условиях элитные группы, потерявшие политический капитал, постарались сохранить капитал экономический, что выразилось в размене «власти на собственность», в ходе которого не раз доходило и до вооружённых столкновений. Именно этот сценарий и был реализован под названием «перестройки» и последовавших «радикальных экономических реформ».

Необходимо отметить две важных особенности данного сценария:

Ø делегитимация власти не прошла бесследно и для бывшего «андеграунда». В процессе политического противостояния как отдельные личности, так и целые социальные группы должны были занять определённую позицию, что, как правило, приводило к уничтожению их символического капитала. Если раньше учитель или профессор были «носителями и хранителями» знания, то теперь это «бюджетники», «продавцы дипломов». Такая метаморфоза была особенно заметна в провинции, где, как правило, складывались структуры власти, близкие к олигархическим, с высокой концентрацией политического, экономического и символического капитала в «ограниченном кругу». Поскольку учёные, врачи, актёры, журналисты активно принимали участие в этих процессах, их компетентность стала приравниваться к компетентности политика; а в этой системе статусов президент автоматически компетентней, чем депутат или губернатор, губернатор крупной области компетентней губернатора небольшого субъекта Федерации, последний компетентней мэра большого города, и т.д. Сейчас уже практически не возникает ситуаций, когда «общественность прислушивалась» бы к мнению «специалистов», выходя на митинги или обсуждая публикации, как это было в восьмидесятые годы. Так что, забегая вперёд, отметим, что вариант с «гласностью» можно было использовать только один раз;

Ø бурные процессы девяностых практически не изменили механизма взаимодействия «образования», «науки», «власти» и «бизнеса» в России. Эти сферы оказались по-прежнему разделены: государственная власть «даёт заказ» и определяет приоритеты НИОКР, которыми отчасти пользуется бизнес. Точно так же образование готовит «универсальных специалистов», для которых диплом о высшем образовании служит пропуском в более высокую социальную страту, но отнюдь не является свидетельством их компетентности для конкретного работодателя. Образование обслуживает запросы домохозяйств, а не фирм; а приоритеты деятельности вузов, как и стандарты образования, определяет государство.

2. Другим вариантом разрушения «элитного консенсуса» были как раз структурные реформы, что потребовало бы закрытия части предприятий, ликвидации едва ли не половины научных организаций (по данным Центрального статистического управления, в 1984 г. в СССР насчитывалось 1,5 млн. научных работников, что составляло четверть научных работников всего мира), сокращения и пересмотра структуры Вооруженных сил и оборонного комплекса. Это, естественно, на первых порах привело бы к снижению уровня жизни советских людей. Однако общественные издержки при этом были бы намного ниже по сравнению с реализованным вариантом «перестройки» (в терминах А. Зиновьева – «катастройки»).

Но реализация такого варианта требовала наличия большого политического и экономического капитала, который оказался бы в распоряжении социальных групп, ориентированных преимущественно на производительное поведение. Такого рода группы были среди научной и технической интеллигенции, отчасти – среди хозяйственных руководителей. Размеры их капитала были слишком малы и несопоставимы с возможностями господства рентоориентированных групп. Напротив, символический капитал, которым распоряжался андеграунд, был намного больше, чем у деятелей официоза. Именно поэтому в России был реализован первый вариант, а в Китае, где андеграунд был гораздо менее влиятелен и рентоориентированные группы после смерти Мао Цзэ Дуна не смогли оформить консенсус, были предприняты структурные реформы.

Вариант структурных реформ не укладывался в догматическую коммунистическую идеологию и не мог быть предъявлен для «всенародного обсуждения». Попытка его реализации вызвала бы сопротивление не только высокостатусных рентоориентированных групп, но и того же влиятельного андеграунда, для которого было бы очевидно, что «коммунисты опять усилили свои издевательства над народом». Образовался бы неожиданный альянс высокостатусных деятелей контрэлиты и политических маргиналов, подобный тем неожиданным соглашениям, которые наблюдаются между национал-большевиками и бывшими «правыми» членами правительства и Государственной Думы в России в «нулевые годы».

Раскол и враждебность российского общества в девяностые годы были исключительно высоки, думается, что справедливо называть это время, в противоположность периодам застоя и перестройки, периодом «холодной гражданской войны». Это справедливо уже хотя бы на том основании, что часть социальных групп называла правящую элиту не иначе, как «оккупационным режимом», а в официальной риторике оппозиции присвоили имя «коммуно-фашистов». Поэтому перед новым президентом, занявшим свой пост в конце девяностых годов, стояли три важнейших задачи:

a) консолидация господствующего класса, преодоление раскола, угрожавшего самому существованию страны;

b) внутренняя легитимация сложившегося общественно-политического устройства;

c) внешняя легитимация нового российского государства и правящей элиты в мировой элите.

Первые две задачи были успешно решены; третья – нет. Последнее естественно, так как за период девяностых годов Россия в мировой иерархии постепенно приобретала статус колонии. Претензии национальной элиты на контроль за ресурсами на территории, получившей такой статус, и не могли найти понимание у международных акторов, привыкших в девяностые, что у России более нет собственного политического капитала, а стороны-участники холодной гражданской войны являются зависимыми от них субъектами.

Экономическое развитие, основанное на экспорте сырья, требует изъятия и распределения природной ренты со стороны государства. Это обстоятельство, наряду с необходимостью консолидации господствующего класса, обусловили дело «ЮКОСа». Распределение финансовых средств между основными экономическими акторами не может не учитывать их статуса и лояльности к сложившемуся порядку, что сильно стимулирует рентоориентированное поведение. В результате уже к середине нулевых годов сложился очередной элитный консенсус, подчинявшийся тем же закономерностям социальной эволюции, что и консенсус элит семидесятых, несмотря на отсутствие коммунистической идеологии, андеграунда и социалистической экономики. Он воспроизводит ту же самую социальную структуру и реализует только те проекты, которые не влекут за собой структурных изменений. Рассмотрим один небольшой, но важный пример.

Строительный цикл (или цикл Кузнеца) связан с обновлением жилищ и инвестициями в гражданское строительство. Его «мотором» является отношение годового дохода домохозяйства и стоимости единицы жилья. Если стоимость единицы жилья находится в пределах 2,5 – 4 годовых доходов домохозяйства, то это отношение предполагается «нормальным», ниже 2,5 – рынок недвижимости вял, строительный комплекс переживает кризис, больше 4-4,5 – на рынке недвижимости «надулся» спекулятивный пузырь. Длительность строительного цикла 16-20 лет.

Начало строительного бума в России, датируемое концом 90-х годов, характеризовалось примерным равенством стоимости одного кв. м среднемесячной зарплате для жителей крупных городов. В 2008 г. разрыв между первым и вторым составлял уже 3,5-4,5 раза, сейчас он снижается, вызывая по цепочке проблемы во всём строительном комплексе.

Учитывая наличие данного цикла, государство может проводить как проциклическую, так и антициклическую политику. Проциклическая увеличивает размах колебаний цикла, а заодно и ущерб для населения, строителей, банковского сектора; антициклическая – наоборот. Антициклическая политика предполагает стимулирование предложения на повышающей волне цикла, что требует наращивания строительных мощностей, перехода к передовым строительным технологиям – всё это увеличивает объём предложения, сдерживая рост цен на жильё. На фазе спада антициклическая политика предлагает увеличение ипотечного кредитования под низкий процент, смягчая падение цен.

Российское правительство делало всё наоборот, проводя проциклическую политику. И это – если не рассматривать конспирологическую версию о глупости и некомпетентности российских чиновников – объясняется именно социальной логикой: в росте цен были заинтересованы влиятельные социальные группы: строители, муниципальные и региональные чиновники, выделявшие землю под застройку, финансовые структуры, «осваивавшие» ипотечные средства, риэлторы. Все они демонстрировали исключительно рентоориентированное поведение. Что же до строительных технологий, то Россия как отставала, так и отстаёт в их применении от передовых стран. То же самое – и в отношении производительности труда строителей, которая ниже, чем в странах Запада, в разы.

Освоение ренты происходит не только в отраслях, прямо или косвенно связанных с затратами бюджетных средств. В российской периодике, так же как и в телевизионных репортажах, много раз звучали сюжеты о том, что в процессе движения «от поля до прилавка» цена сельхозпродукции возрастает в пять раз и более. То же самое можно сказать и о торговле одеждой – средняя реальная, а не проходящая «по бухгалтерии», наценка в магазинах составляет 250%, при этом бОльшая часть сезонных коллекций остаётся нераспроданной[11]. И рост количества магазинов отнюдь не приводит ни к снижению наценки, ни к снижению цен.

О том же самом свидетельствует и сравнение цен на потребительские товары в российских и западных крупных городах: по большей части они сопоставимы, в ряде случаев в России цены оказываются выше (при том, что доходы российского населения значительно ниже, чем на Западе). В условиях рыночной экономики это означает, что российские цены никак не связаны ни с издержками производства, ни с производительностью труда, и включают в себя большой удельный вес ренты.

Казалось бы, экономический кризис, который привёл к падению спроса, должен был бы заставить отечественный бизнес снижать цены, оптимизировать затраты, внедрять новые технологии. К сожалению, в условиях элитного консенсуса ничего подобного не происходит. Рентоориентированное поведение сродни монополистическому: цены продолжают расти (хотя и медленнее, чем в условиях подъёма), и одновременно статистика в 2008-2009 гг. зафиксировала рост безработицы. Это классическая стагфляция, и средством лечения от неё могут быть только структурные реформы. Однако российский бизнес продолжает сокращать производство и занятость, одновременно требуя – и получая – поддержку от государства. Все надеются пересидеть плохие времена, а впоследствии, по мере выхода мировой экономики на траекторию роста и увеличения поступлений от экспорта сырья, вернуться к прежней модели развития. Вполне возможно, что так оно и будет, но из каждого следующего кризиса, которые непременно будут повторяться в силу цикличности капиталистического развития, России будет выходить всё труднее.

По моему мнению, сложившаяся ситуация, в принципе, осознаётся всеми основными российскими политическими субъектами. Любопытно, что консенсус в отношении раздела ренты сопровождается консенсусом в отношении необходимости общего изменения ситуации. В связи с этим, в общем-то, нет вечного российского вопроса о том, что делать, но есть вопрос о том, как делать. Именно в последнем случае интересы влиятельных конкретных меньшинств, получающих ренту, преобладают над интересами общества. В связи с этим коротко рассмотрим один из ключевых обсуждаемых сюжетов структурных реформ – сценарии реформы науки и высшего образования. Выделим два гипотетических варианта – эволюционный и радикальный и рассмотрим их в свете выполнения двух условий:

a) инновационного развития, получения возможностей для генерирования инноваций;

b) вероятности реализации.

«Эволюционный» | «Радикальный» |

1. Сохранение Академии наук, отраслевых НИИ (Государственных федеральных научных центров – ГФНЦ) и отдельно функционирующих федеральных, региональных университетов и частных вузов | 1. Ликвидация РАН и ГФНЦ как самостоятельных юридических лиц, объединение их с вузами. Создание саморегулируемых организаций на основе бывших секций РАН по профилям соответствующих научных дисциплин. Превращение РАН из «хозяйствующего субъекта» в «общественную организацию» |

2. Сохранение ВАК РФ | 2. Ликвидация ВАК РФ, разрешение вузам присваивать учёные степени и звания соискателям; с указанием в дипломе, в каком вузе была защищена диссертация, профессором какого именно вуза является данный учёный |

3. Создание трёхуровневой системы государственных вузов, сохранение для неё бюджетного финансирования, усиление контроля за расходованием бюджетных и внебюджетных средств вузами и НИИ, запрет на совместное использование государственной собственности в коммерческих целях, на приобретение оборудования и материалов вне конкурса (современный ФЗ-94) и т.д. Одновременно с этим – сохранение (и увеличение) бюджетного финансирования вузов и НИИ. | 3. Сохранение ограниченного числа федеральных приоритетных вузов. Приватизация большинства государственных вузов. Ликвидация основной части бюджетного финансирования, переход к системе грантов. Создание попечительских советов вузов, состоящих из представителей государства, бизнеса и науки, определяющих размеры финансирования, цены на образование, приоритетные направления деятельности вузов. Предоставление вузам свободы хозяйственной деятельности, передача контроля за расходованием средств попечительским советам |

4. Разработка федеральных государственных образовательных стандартов и ужесточение контроля за их соблюдением | 4. Рекомендательные федеральные стандарты, включающие в себя минимальные обязательные требования. Одновременно с этим – добровольная сертификация качества образовательного процесса, по результатам которой университетский центр может быть включён в ассоциацию вузов со взаимно признаваемыми дипломами |

5. Предоставление налоговых вычетов студентам, получающим образование на коммерческой основе | 5. Предоставление разовых образовательных кредитов[12] по результатам промежуточного тестирования и итоговой сдачи ЕГЭ |

В России в настоящее время реализуется первый вариант. Любопытно, что в его рамках предполагается постепенно перейти и к образовательным кредитам (образовательным ваучерам). Однако при сохранении прежней институциональной среды подобные экономические новации, очевидно, не дадут сколь-нибудь существенного результата с точки зрения повышения качества образования и инноваций.

Несмотря на призывы к инновациям, и образовательным учреждениям, и научным центрам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Понадобились специальные решения президента в 2009 году для того, чтобы вузы могли учреждать малые научные предприятия, однако возможности для их развития крайне ограничены. В сущности, это имитация структурных реформ, а не реформы; очевидно, что их связь с инновационным развитием минимальна.

Тем не менее, первый вариант имеет перед вторым существенные преимущества: он сохраняет сложившиеся социальные структуры образования и науки и не создаёт врагов. Механизмы получения и дележа ренты, под которыми участники процесса, собственно, и понимают «науку» и «образование», в этом случае остаются неизменными, несмотря на переходы к двухуровневому образованию, введение ЕГЭ и т.п. Но предоставление вузам и НИИ самостоятельности, уход коммуникации наука – образование – бизнес из-под прямого контроля и регулирования государства для этих групп означают ликвидацию их статуса, их смысла существования. С другой стороны, сторонников у второго варианта среди статусных социальных групп нет. В связи с этим он не только не может быть реализован, он даже не может стать предметом общественного обсуждения. В этом смысле ситуация полностью повторяет семидесятые-восьмидесятые годы: «совершенствование хозяйственного механизма», внедрение очередных моделей хозрасчёта, прочие имитационные мероприятия… общество предпочитает паллиативы альтернативам.

Й. Шумпетер называл процесс внедрения инноваций «созидательным разрушением» применительно к экономике. Однако применительно к социальной структуре этот процесс можно назвать процессом постоянного воспроизводства и ликвидации новых врагов. Боязнь этого процесса в конечном счёте приводит не только к застою, но и последующей степени крайнего социального отчуждения – холодной (или горячей) гражданской войне, где прежние социальные статусы вообще перестают иметь какое-либо значение.

Сущностью либерализма является отстаивание приоритета прав личности над правами и интересами государства. В этом отношении, как показывает К. Шмитт, он лишён собственного политического содержания: «для либерала доброта человека не более чем аргумент, с помощью которого государство ставится на службу "обществу"; таким образом, это означает только, что "общество" имеет свой порядок в себе самом, а государство есть лишь его недоверчиво контролируемый, скованный жестко определенными границами подданный… само собой разумеется, что его отрицание государства и политического, его нейтрализации, деполитизации и декларации свободы равным образом имеют политический смысл и в определенной ситуации полемически направляются против определенного государства и его политической власти. Только это, собственно, не теория государства и не политическая идея. Правда, либерализм не подверг государство радикальному отрицанию, но, с другой стороны, и не обнаружил никакой позитивной теории государства и никакой собственной государственной реформы, но только попытался связать политическое исходя из этического и подчинить его экономическому; он создал учение о разделении и взаимном уравновешении "властей", т. е. систему помех и контроля государства, которую нельзя охарактеризовать как теорию государства или как политический конструктивный принцип…

В качестве исторической реальности либерализм столь же мало избег политического, как и любое значительное историческое движение, и даже его нейтрализация и деполитизация, касающаяся образования, хозяйства и т. д., имеют политический смысл. Либералы всех стран вели политику, как и другие люди, и вступали в коалиции также и с нелиберальными элементами и идеями, оказываясь национал-либералами, социал-либералами, свободно-консервативными, либеральными католиками и т. д. В особенности же они связали себя с совершенно нелиберальными, по существу своему политическими и даже ведущими к тотальному государству силами демократии. Вопрос, однако, состоит в том, можно ли из чистого и последовательного понятия индивидуалистического либерализма получить специфически политическую идею. На это следует ответить: нет. Ибо отрицание политического, которое содержится во всяком последовательном индивидуализме, может быть, и приводит к политической практике недоверия всем мыслимым политическим силам и формам государства, но никогда не дает подлинно позитивной теории государства и политики…»[13].

Если продлить эту логику приоритета персонального над групповым, политическим, то легко получить естественный вывод о необходимости сохранения сложившейся социальной структуры. Устранение государства из экономических процессов в российской рыночной экономике означает лишь дополнительное усиление групп, обладающих экономическим капиталом – и, соответственно, закрепление сложившегося механизма извлечения и распределения ренты, а, следовательно, и «сырьевой ориентации» России в международном разделении труда. К сожалению, российский либерализм как политическое течение оказался наиболее связан с высокостатусными социальными группами, ориентированными как на получение ренты, так и на расточительное потребление. Поэтому, казалось бы, естественная критика политики государственных субъектов «справа» оказывается связана не с отстаиванием интересов маловлиятельных производительных групп, располагающих незначительными остатками символического капитала, но с крупным бизнесом, заинтересованным в собственном усилении и отстаивании статус-кво.

В свою очередь, российские политические субъекты, связанные с социалистической идеей, тем более рассматривают государство в первую очередь как механизм распределения. Они отстаивают интересы гораздо менее статусных, однако в силу объективных причин не менее рентоориентированных социальных групп, таких, как пенсионеры, студенты, военнослужащие, безработные. Любопытно, что – в этом смыкаются российские «правые» и «левые» - государство должно поддерживать ещё и малый и средний бизнес, являясь тем самым его спонсором. Государственная помощь – это ещё одно перераспределение ренты; однако в публичном обсуждении отсутствует вопрос – за счёт кого, каких именно групп необходимо помогать малому и среднему бизнесу?

Таким образом, любая крупная реальная инновация, задевающая интересы основных политических игроков, не находит даже поля для обсуждения. Поскольку в России теперь больше нет настоящих политических врагов – все заинтересованы в «развитии», т.е. продолжении дележа ренты, – постольку это требует согласования интересов всех участников процесса. Именно поэтому многочисленные продолжающиеся реформы и государственные программы являются по сути имитационными. В их основу положены «правильные» идеи о необходимости инновационного пути развития, но не более того, поскольку реальные структурные реформы не просто игнорируют часть интересов, но наносят вред положению отдельных социальных субъектов. Поэтому программы и законы принимаются, реализуются… и ничего не меняется. Да и не должно измениться. В этом суть бессознательного российской «инновационной экономики».

Впервые работа была опубликована в журнале «Общество и экономика» (2009. №9)

[1] Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.

[2] М. Вебер. Политика как призвание и профессия. Избранные произведения, М., 1990.

[3] Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992№1. См. также: URL: www.politizdat.ru/fragment/43/

[4] Кантор М. Медленные челюсти демократии. М.: Астрель, 2008.

[5] См.: «Обсуждать подобные проблемы – не значит утверждать, что демократия дурна сама по себе… [но] Говорить на эту тему – значит немедленно вызвать в свой адрес критику: вы не в ладах со временем. Опасение заработать клеймо противника демократии принуждает нас замалчивать проблемы, сопутствующие всё большей демократизации жизни. Все исходят из установки, будто демократия в принципе не может вызывать проблем…» (Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М.: Ладомир, 2004. С. 5).

[6] Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Прогресс, 1995.

[7] Ореховский П. Фактор пространства в трансакционном анализе //Общество и экономика. 2008. №6.

[8] Кордонский С.Г. Ресурсное государство: от депрессий к репрессиям. М.: REGNUM, 2007.

[9] Кэмпбелл К. Венчурный бизнес: новые подходы. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 17-18.

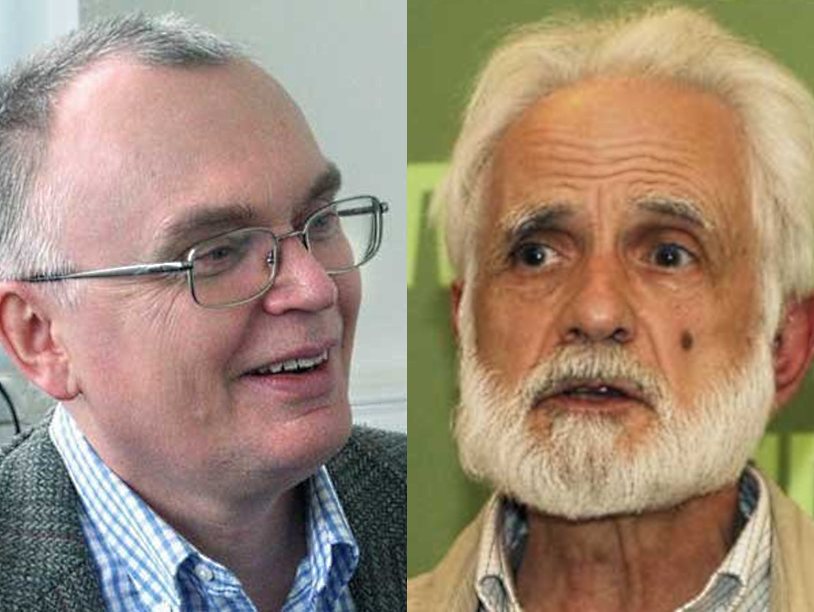

[10] Более подробно см. интервью с писателем Е. Поповым и литературным критиком, главным редактором журнала «Континент» И. Виноградовым. См. http://lab.obninsk.ru/public/pokolenie/6-2.php; http://lab.obninsk.ru/public/pokolenie/6-3.php.

[11] По данным, приводимым журналом «Эксперт», из европейского экспорта одежды в Россию ежегодно продаётся менее 20% общего объёма (Эксперт. 2009. №24. 22-28 июня. С. 31).

[12] Таким кредитом можно воспользоваться только один раз; при отчислении и последующем восстановлении в вузе студент оплачивает полную стоимость обучения из своего кармана.

[13]К. Шмитт. Понятие политического//Вопросы социологии. 1992. №1. См. также www.politizdat.ru/fragment/43/