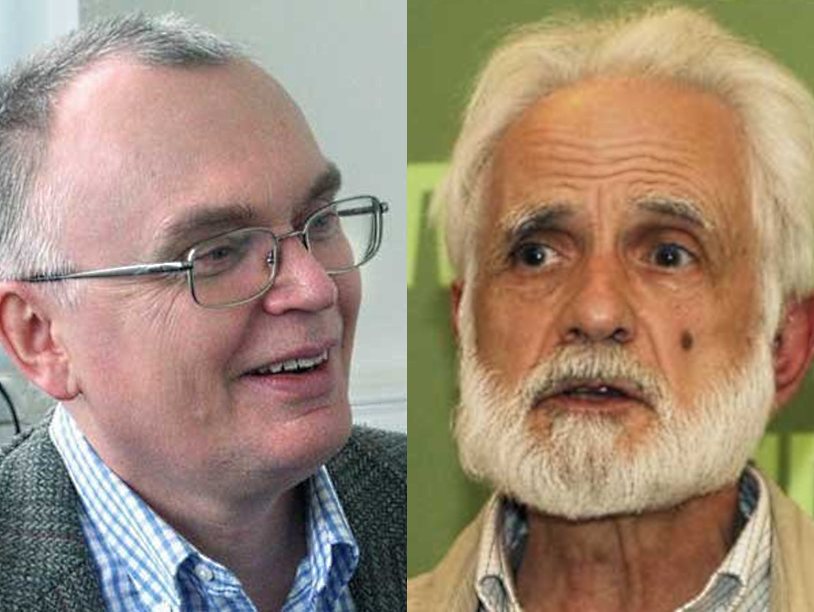

Все более актуальной становится проблематика исторической памяти ипопыток построения государственной исторической политики в России и другихпостсоветских (и шире – постсоциалистических) странах. Начав обсуждение этойтемы еще весной 2008 года, мы продолжаем говорить о ней с ведущими российскимии зарубежными учеными и экспертами. Мы публикуем беседу с известным историкомкультуры, филологом, гуманитарным мыслителем, профессором РГГУ и Оксфорда Андреем Леонидовичем Зориным. 8 октября Андрей Леонидович выступает в рамках цикла "Публичные лекции ""Полит. ру" с лекцией на тему "Гуманитарное образование в трех национальных образовательных системах".

Борис Долгин: Сейчас обострилась проблема исторической памяти,исторической политики в государственном и негосударственном варианте. Может лиеё не быть?

Андрей Зорин: Может ли не быть исторической политики илиисторической памяти?

Б.Д.: Исторической политики.

А.З.: Я отвечу на этот вопрос очень резко: нет, не может, так жекак мы не можем представить себе общество, где не совершается преступлений. Вовсяком случае, ни в одном типе известных нам обществ пока такого не было. Вместес тем, я абсолютно убеждён, что историческая политика является злом – и чем ееменьше, тем лучше. Свести её к нулю, вероятно, не удастся никогда, но важно боротьсяс ней и ограничивать ее влияние на общество, насколько это возможно. Это как спреступностью. Было бы крайним прекраснодушием считать, что можно создатьобщество, в котором её нет, но это не значит, что к ней можно относитьсяравнодушно или рассматривать её как неизбежное зло. Преступности, как мы знаем,– где-то больше, где-то меньше. Иногда она падает, иногда растёт – и для людей,живущих в обществе, это имеет огромное значение.

Б.Д.:: Понятно. Как мы знаем, создана президентская Комиссия поборьбе с фальсификациями истории, наносящими ущерб интересам РоссийскойФедерации. Что вы думаете о ее названии? Пока о названии, поскольку трудноотнестись к ее деятельности, которая еще не началась, ну и еще к самомузамыслу.

А.З.: Вы совершенно правы. Я достаточно отрицательно отношусь ковсем трём вещам. Это можно было бы назвать плохой шуткой, если бы это не былобы лингвистической, да и политической реальностью: из названия комиссиивытекает, что, по их мнению, бывает фальсификация в пользу интересов РоссийскойФедерации, и тогда, в принципе, правомерно её поощрять.

Б.Д.:: По-моему, в том, что возможна фальсификация в пользу, –сомнений быть не может.

А.З.: Не представляю себе ничего подобного.

Б.Д.:: Фальсификации в неких политических интересах в историихорошо известны.

А.З.: В интересах каких-то корпоративных групп, элитных политическихгрупп – безусловно. Но чтобы говорить о фальсификации истории в интересах или вущерб Российской Федерации в целом, надо договориться, в чём состоят эти интересы,а на этот счет возможны очень разные точки зрения. Вот если б мне сказали, чторечь идёт о, я не знаю, фальсификации истории в ущерб или в пользу интересовчленов этой комиссии или ещё каких-то государственных институций – я быпрекрасно понял.

Б.Д.:: Наверное, речь идет не о Российской Федерации как стране, ао Российской Федерации как о государстве.

А.З.: Но государство - это институт, созданный народом страны длявыполнения тех или иных функций.

Б.Д.:: Это в нормативном варианте, а в реалистическом - это нередкоструктура, создающая под себя страну.

А.З.: Мы очень далеко уходим от вопросов деятельности комиссии,обсуждая государство. Я бы сказал так: у тех или иных государственных деятелейили государственных служащих есть какие-то интересы. Вероятно, историю можнофальсифицировать в ущерб или в пользу их интересам, но причем тут интересы РоссийскойФедерации как государства, гражданином которого я являюсь, – мне абсолютнонеясно.

При этом мне,к сожалению, кажется, что крайняя неопределённость полномочий, статуса ифункций комиссии отражает определённую политическую логику, состоящую в том,что при необходимости все это можно изменить как угодно. Как многие нашигосударственные установления, комиссия может оказаться практически безвредной идо поры до времени не использоваться. А при каком-то повороте ее могут вытащитьс какой-то зловещей целью. В принципе, такого рода инициатива меня пугает, хотяпока ничего чрезвычайного действительно не произошло. Но, может быть, властиуслышали резкую реакцию на все это и поэтому пока несколько притормозили работукомиссии.

Б.Д.:: Вы говорите, что не можете себе представить какие-тофальсификации, противоречащие интересам страны или даже государства в целом,если не говорить о конкретных правящих группах. А вот представим себе нефальсификации, а просто некоторую аргументацию, в соответствии с которой,скажем, под вопрос ставятся границы страны, их международно-юридическаяобоснованность или какие-то права страны. Это не фальсификация, а такая ситуация,когда что-то будто бы противоречит интересам РФ.

А.З.: Вы, знаете, мне случилось уже об этом говорить на «Полит.ру».Это вызвало бурную дискуссию, но я не поменял свою точку зрения, а потому позволюсебе повториться. По-моему, в Латинской Америке в эпоху военных переворотов былтакой лозунг: «Уберите армию в казармы!» А я бы выдвинул лозунг: «Уберитеисториков на кафедры». С моей точки зрения, никакая аргументация историческогохарактера не может и ни при каких обстоятельствах не должна быть аргументом прирешении политических вопросов. Для меня это совершенно очевидно. Другой вопрос,если речь идет о правовом документе. Если подписан международный договор, а кто-тоутверждает, что этот договор не подписан, или предлагает нам фальшивку вместодоговора, который не был подписан, – это не фальсификация истории, это уголовноепреступление – подделка документов, имеющих юридическую силу. А историческаяаргументация вообще, с моей точки, зрения никаких правовых последствий иметь недолжна.

Б.Д.:: Это очень важный тезис. Понятно, что такого рода вопросымогут и будут возникать.

А.З.: Скажем, какое население когда жило на этой территории, комуона принадлежала, был ли договор двухсотлетней давности грабительским (или неграбительским): все это, увы, для вопросов о границах, территориальнойпринадлежности и пр. не может иметь никакого значения. Для решения такихвопросов существует международное право и правовые процедуры. К ним и только кним, на мой взгляд, нужно апеллировать.

Б.Д.:: К действующим юридическим документам.

А.З.: Да. В этих рамках и должны решаться международные конфликты.А апелляция к истории как аргументу в политических спорах разрушает историю какобласть знания и еще сильней разрушает нашу способность понимать историю иделать из неё полезные выводы на будущее. Такое использование историиобращается к самому дурному, что есть в человеческой душе. Не случайно изисториков получаются такие ужасные политики.

Б.Д.:: Хорошо, но ведь принципиально существует проблемафальсификации источников. Такие, в общем, сугубо научные проблемы, которыедальше могут использоваться и не историками. Классический случай – какая-нибудь«Велесова книга», которая фальсифицирована, и это предмет источниковедения и пр.,она вполне активно будет использоваться идеологами

А.З.: Это очень хороший пример. Прежде всего, мы ведь не обсуждаемс вами вопрос подлинности «Велесовой книги» - каждый знает, что это фальшивка.

Б.Д.:: К сожалению, не каждый. Существуют учебники, которые «незнают».

А.З.: Да, это так. Скажу по-другому: вменяемым людям понятно, что этофальшивка, и каждый, кто хочет в этом добросовестно разобраться, имеет простуювозможность это сделать. Повторю, хорошо известно, что это фальшивка. И это, намой взгляд, чрезвычайно сильный аргумент в пользу того, что я говорю. Как мнепредставляется, страстей было бы намного меньше, если бы мы заведомо знали, чтовопросы подлинности того или иного документа вообще не имеют никакого актуального значения.Что вопрос: «Где жили славяне или когда возник этот этнос?» – совершенно нерелевантендля решения практических проблем. Что присутствие на той или иной территорииданного этноса или культурной группы ни при каких обстоятельствах не может бытьаргументом ни в каком политическом споре. Вот тогда, я надеюсь, и пафоса, ижелания фальсифицировать и доказывать недоказуемое немножко бы убавилось.Конечно, всё равно бы все это происходило. Уже столетия нам доказывают, что Шекспирне писал своих пьес, и эти давно похороненные наукой гипотезы по-прежнему пользуютсяширокой популярностью. И список идей такого рода бесконечен.

Б.Д.:: Но это обычно не имеет прямой утилитарной составляющей.

А.З.: Не имеет, просто у людей есть охота заниматься ерундой. Ноэто, по крайней мере, социально безопасно, в отличие от дискуссий вокругпредметов типа «Велесовой книги»…

Б.Д.:: И нынешних разысканий Михаила Задорнова…

А.З.: Да-да! Их нельзя прекратить, но нужно стараться, чтобы этобыло эксцентрическим занятием научных шарлатанов, а не предметом актуальнойполемики о сегодняшних проблемах. Вот это я и имею в виду под лозунгом «вернутьисториков на кафедры».

Б.Д.:: А как должны вести себя в таких дискуссиях: с одной стороны,профессионалы; с другой, условно скажем, администраторы от науки и образования;а с третьей – государство? Иными словами, должна ли создаваться какая-тосистема, блокирующая выпуск заведомо исторически недостоверных трудов? Или здесьпомогут только соответствующие штампы Министерства образования? Или что-тодругое? Где здесь проблема?

А.З.: На мой взгляд, проблема совершенно ясная: ничего блокироватьне следует. Любой шарлатан, фальсификатор и демагог имеет право печатать своибессмысленные сочинения.

Б.Д.:: И зарабатывать на них деньги.

А.З.: И зарабатывать на нихденьги.

Б.Д.:: И распространять сколь угодно широко?

А.З.: Да, сколь угодношироко. Штамп Министерства образования – это другой вопрос, за это отвечаетгосударство. И за школьные программы отвечает государство. По крайней мере,пока образование является государственным, этого допускать нельзя ни при какихусловиях. Здесь должны быть совершенно жёсткие ограничения. И еще должно бытьпрофессиональное сообщество, в идеале имеющее механизмы собственного «санитарногоконтроля».

Люди, имеющие какие-то, скольугодно бредовые позиции имеют полное и легальное право их отстаивать. Но они недолжны занимать места на университетских кафедрах, быть принятыми вопределённых профессиональных сообществах, получать определённые трибуны. А еслиМихаилу Задорнову нравится нести свою ахинею – пускай несёт. Эволюция МихаилаЗадорнова, вообще говоря, чрезвычайно занимательна. Интересно было бы написатьработу, сравнивая его юмористические тексты 1980 - начала 1990-ых гг. и егонынешнюю квазилингвистическую публицистику.

Б.Д.:: Но нельзя отрицать, что сейчас он вновь достиг вершинкомизма.

А.З.: Да-да, значительно больших, чем раньше, но мне кажется, чтонормально функционирующее научное сообщество должно без государственноговмешательства иметь механизмы самоочистки, блокирования псевдонаучных гипотез.А вот о детях должно заботиться государство.

Б.Д.:: Должна быть какая-то санитария внутри уважающих себяиздательств, уважающих себя книжных магазинов.

А.З.: Разумеется.

Б.Д.:: А как это может быть устроено?

А.З.: Вы знаете, какое же количество исторической лабуды печатаетсяи публикуется на Западе, исторического треша – очень много! Но в университетскихкнижных магазинах этого не продают. Если хочешь – покупай в другом месте и читайна здоровье на любую тему. Всё что угодно - о Наполеоне, о Гитлере – наваломвсего. Но есть профессиональные сообщества, и они организуют себя такимобразом, что там это не может функционировать.

Б.Д.:: Как вы относитесь к системам ограничений, аналогичныхнаказанию за отрицание Холокоста или, как у нас, за восхваление фашизма или,скажем, за восхваление сталинизма или отрицание его преступлений? Имеют лисмысл государственные ограничительные меры такого рода? К каким эффектам ониприводят?

А.З.: Это очень сложный вопрос, поскольку речь идёт о гигантскихжертвах, о пролитой крови и о тех, кто готов цинично или фанатично отрицать этижертвы и, по сути, глумиться над их памятью. Я знаю про существующие на Западеуголовные преследования за отрицание Холокоста, понимаю эмоциональные основанияи логику таких мер Тем не менее, я немогу считать их ни разумными, ни эффективными, потому что в конечном счёте ониспособствуют распространению подобных человеконенавистнических высказваний.Отрицателей Холокоста становится больше, а не меньше – это логика всякогозапретного плода, как отрицание. Кроме того, у многих народов, социальных группесть в анамнезе свои чудовищные трагедии, и все стремятся криминализовать ихотрицание. В результате или эти законы не будут действовать, или мы станем свидетелямиразрастания количества и размаха дел такого рода.

Другое дело, ясчитаю, что государственная политика не может быть безразличной к подобноймерзости. Я не призываю запрещать издание книг и публичные выступления, восхваляющиеСталина или отрицающие преступления сталинизма. Но мне кажется, государствообязано однозначно определить свое отношение к такого рода позициям. И должен существовать консенсус политическихэлит и мыслящей части общества: человек, находящийся в зоне общественноговнимания, не имеет права оправдывать массовые убийства. В частности, это должнобыть абсолютно несовместимо с определёнными профессиями. Я против уголовныхрепрессий даже за самые человеконенавистнические высказывания, но пресловутый«запрет на профессию», существовавший в Германии, кажется мне вещьюосмысленной. Человека, считающего, что Гитлер, Сталин или Пол Пот не быликровавыми палачами, не надо сажать скамью подсудимых, но он не должен работатьшкольным учителем.

Конечно, видеале (как я уже говорил) это должно быть результатом не законодательныхзапретов, а самоорганизации общества. Большинство не должно голосовать за такихлюдей, научное и политическое сообщество должно их отторгать и так далее. Адальше пускай говорят что хотят. Вот как мне это представляется.

Б.Д.:: Это идеальная ситуация. А как может быть организован переходот реальной ситуации к идеальной? От ситуации, когда часть политической элиты,в разных формах с разными оттенками, но вполне готова принимать или отрицатьрепрессии, а часть общества это вполне поддерживает. Мы знаем, что возникновениеотносительного консенсуса такого рода в политическом мейнстриме, условно,Германии, всё-таки не было результатом естественного процесса. Это былорезультатом, в том числе, политики идентификации.

А.З.: Но эта политика не выражалась в уголовных репрессиях. Этобыла политика государственной пропаганды, карьерных ограничений и огромногоколичества незафиксированных, но подразумеваемых конвенций. Понимаете, у наспринято на бытовом уровне понятие политической корректности использовать в негативномсмысле, ругательно. Мы всё время про Америку, про западное общество говорим:вот, у них политическая корректность, какой ужас. Конечно, часто это доводитсядо идиотизма, и до идиотизма можно довести всё что угодно, но в целом этоудивительный механизм, при котором удалось табуировать целый класс людоедских ичеловеконенавистнических заявлений, не прибегая к механизмам уголовнойрепрессии. Это очень важный, на мой взгляд, нравственный и политический выход,понимаете?

Б.Д.:: Понимаю, и всё-таки - как может осуществляться переход вситуации, когда в политической элите нет консенсуса по этому вопросу? Нет,соответственно, и однозначной позиции государства.

А.З.: Если нет консенсуса в политической элите, то смешно ожидать,что эта политическая элита установит юридические нормы, что бы то ни былозапрещающие. Если политические лидеры не хотят даже определенно высказыватьсяпо этим вопросам - потому ли, что считают это политически нецелесообразным, илипотому что вообще думают иначе, – о каких механизмах перехода тогда вообщеимеет смысл говорить?

Б.Д.:: Скорее, легко ожидать, что эта политическая элита установитюридические нормы, что-то запрещающие. И тогда вопрос: что именно запрещающие?

А.З.: И еще один вопрос, связанный с деятельностью комиссии пофальсификации истории. Я думаю, ссылки на международный опыт правовыхюридических санкций за отрицание тех или иных исторических фактов (внезависимости от того, правильной или неправильной в принципе мы считаетм такуюпрактику) должны учитывать то, что требования ввести подобные законодательныеограничения все без исключения связаны только с фактами массового уничтожениялюдей, будь-то Холокост, геноцид армян, голодомор и так далее. Отрицание этихсобытий, непризнание факта массовых убийств есть издевательство над памятьюжертв. Дальше, действительно, вопрос – нужно ли прекращать это издевательствоправовыми путями или моральным давлением. Совершенно другое дело, когда эта практика распространяется на другие аспектыисторического процесса, и тем более на такое великое событие, как победа ввойне. Запрещать обсуждать победу с любых точек зрения - значит приравнивать еек поражению.

Это капитулянтская позиция.Требовать запрещать дискуссии на эту тему значит ощущать себя и свою странужертвами истории. Не победителями, не деятелями, не активной стороной, а тольконевинными жертвами. Само возникновение этой проблематики, само возникновениетаких настроений свидетельствует о том, что наше общественное сознание потерялоспособность гордиться собственной историей, а может только её травматическипрятать от обсуждения и видеть в ней только череду жертв и унижений. Попыткаблокировать таким образом разговоры о войне, пусть самые неприятные или даже выглядящие кощунственно, – это и есть приравниваниепобеды к поражению. Это очень тягостная, на мой взгляд, вещь.

Б.Д.:: Это очень понятная вещь, и важная. Есть ещё один вопрос:дело в том, что травма исторического сознания в России – она ведь во многом,кажется, была спровоцирована, скажем так, активной исторической политикой. Скажемтак, ситуация, когда окружающие нас страны, в прошлом братья по лагерю (неважно, внутри Союза или вне его) в некоторый момент стали целиком снимать ссебя ответственность. Во всяком случае, основная часть политической иинтеллектуальной элиты ответственность за происходившее там перекладывает наСоветский Союз, а далее - на Россию. Это понятно было бы, если речь шла остранах Балтии. Тут отдельный, очень сложный вопрос, потому что ихприсоединение было по сути насильственной процедурой. Но точно так же произошлои с другими бывшими республиками Советского Союза, где ситуация была иной. Также произошло с бывшими восточноевропейскими странами, где, с одной стороны, социализмподдерживался штыками советских войск, но с другой, и собственными движениямитоже.

А.З.: Ну да, разумеется, во многих восточноевропейских странах одновремя была большая общественная поддержка переустройства на коммунистическихначалах, хотя она очень быстро кончилась, уже с конца 1940-ых годов. На первомэтапе подобная поддержка была, хотя, безусловно, без Ялтинского раздела мира ибез советской оккупации эти планы не имели бы шансов реализоваться, и в этомсмысле разница между странами Балтии и другими восточноевропейскимигосударствами не кажется мне особо решающей. Разница в том, что аннексиябалтийских республик, как, кстати, и части Польши, была результатом сговора сГитлером, а превращение стран Восточной Европы в сателлитов СССР - договорённостис союзниками по Второй Мировой войне. Балтийские страны были инкорпорированы в СССР,а Восточная Европа обладала формальной квазинезависимостью, имелись какие-томелкие послабления. Хотя ведь и Прибалтика тоже имела какие-то мелкиепослабления в сравнении с другими советскими республиками. Но в принципе,конечно, желание многих освободившихся государств спихнуть все проблемы своейистории вовне – оно очень велико. Я недавно был в Будапеште в музееисторической памяти - там в экспозиции есть фашистская оккупация икоммунистическая оккупация, а самих венгров вроде как вообще не было.

Б.Д.:: Не было как активной силы

А.З.: Да. Национальная, историческая политика этих стран направленана то, чтоб представить их жертвами истории. Со всех сторон их все время мучилии разрывали на части, а они собственной исторической роли никакой не играли, абыли только жертвами злых исторических сил. Интерсно, что в России многиепытаются взять эту модель за образец.

Б.Д.:: Не получилось ли так, что эта историческая политика сталаотчасти ответом, реакцией на историческую политику окружающих стран, которыевсе заявили: «Это не мы - это они». А что должна была ответить Россия, на когоперевалить? И есть, конечно, классический ответ - инородцы. Как жить вситуации, когда все кругом – Украина, Грузия и пр. - говорят: «Мы былиоккупированы большевиками»?

А.З.: Ситуация мне не кажется неразрешимой. При наличии разума идоброй воли ее можно решить. Есть в истории и в политике неразрешимые проблемы,когда можно только что-то смягчить, облегчить и так далее. А есть проблемыразрешимые. В этом случае я не вижу большой сложности.

Живой пример из последних – этоистория с голодомором. Все, что я могу сказать по этому поводу, общеизвестно ина оригинальность не претендует. Наша пропаганда, отвечая украинской пропаганде,тысячу раз повторяет одно и то же: это не было направлено специально противукраинцев, не носило этнического характера, это была общая политика, от которойпострадали все. Вероятней всего, так оно и было, я склонен принять эту версию. Ноесли бы этой «общей политике»: деятельности советского режима и его карательныхорганов, уничтожению крестьянства, массовым убийствам и террору - были бы даны соответствующие политическиеоценки – у людей, желающих свалить голодомор на Россию, было бы очень мало шансов.А если мы всё время занимаемся частичной полуреабилитацией палачей, тогда оченьлегко сказать: да, вы присоединяетесь к этой политике, вы её продолжение, вы отнеё не отказались и не отмежевались. И это довольно сильный аргумент для тех,кто обвиняет Россию в голодоморе. Все это настолько тривиально, что даженеудобно еще раз повторять.

По-моему, это вполне простаялогика и я, честно говоря, здесь большой сложности не вижу. А вставать впозицию «нет – мы, нет – вы», и считать, что бороться с антироссийскиминастроениями в Польше можно отрицанием Катынского расстрела, – тогда, конечно…Если мы таким способом собираемся бороться с фальсификацией истории и сантироссийскими настроениями в Польше, тогда мы достигнем выдающихся успехов.

Б.Д.:: А какой, на ваш взгляд, должна была быть позиция, скажемтак, честных, ответственных, совестливых интеллектуалов в ситуации, когда существуетвойна исторических политик? Что это должно быть: принципиальное отрицание этойвойны, содействие собственному государству в борьбе с той историческойполитикой? Что?

А.З.: Отвечая на ваш первый вопрос, я сказал, что я в целом думаю про историческуюполитику. Поэтому я считаю, что политика совестливого интеллектуала по обестороны баррикад может быть только одна: чума на оба ваши дома. Это единственноответственная политика. Я сразу хотел бы оговориться – я не имею в виду страны,народы, я имею в виду только людей, занимающихся исторической политикой, толькоидеологов исторической политики разных стран. Те самые оба дома, на которыечума. Никому другому я этого не желаю.

У меня естьдруг, замечательный румынский историк. Его имя – Зорин Антохи, имя - полный омониммоей фамилии. И он как-то сказал (я очень люблю эту цитату, как-то ее ужеприводил): «Цивилизованная страна – это та, где есть значительная доляантинационалистически настроенной интеллигенции». По-моему, это замечательноеопределение. Ответственный интеллектуал должен бороться за цивилизованностьсобственной страны, если он дорожит её судьбой, её будущим и репутацией.

Конечно,Россия в этом смысле страна очень цивилизованная, хотя порой складываетсявпечаление, что в последнее время эта цивилизованность находится под большойугрозой. Я не очень хорошо представляю интеллектуальную ситуацию во всех постсоветскихи восточноевропейских странах, где очень сильна историческая политика. Но яточно знаю, например, что на Украине такие люди есть, в Польше они есть, и такдалее. Составляют ли они большинство – не уверен, не думаю. Но они есть, и их количествоотнюдь не пренебрежимо мало. Можно вести разумный диалог, можно вестипрофессиональный диалог - он отчасти и ведется специалистами, в том числе и на «Полит.ру». Я лично знаю людей с обеих сторон,ответственных интеллектуалов, которые много лет заняты организацией армяно-турецкогодиалога. Эта деятельность не пользуется особой популярностью ни в той, ни вдругой стране. Тем не менее, они упорно и плодотворно работают. Так что существуетпозиция ответственного интеллектуала, и есть немало людей, занимающих иотстаивающих эту позицию.