Мы давно знаем, что показатели смертности в России высоки. Однако причины смертей не менее важны, чем их количество. Процессы, происходящие здесь, демографы называют "маргинализацией смерти". Если в дореформенной России в качестве причин доминировали самоубийства и дорожно-транспортные происшествия, то после реформ на первое место вышли насилие и алкоголь. Главное же в процессе "маргинализации" - увеличилось количество смертей от отдельных причин.

Для страны с таким социально-экономическим потенциалом, как у России, смертность у нас крайне высока [1]. Она продолжает расти, и надежды на самопроизвольное прекращение этого процесса иллюзорны. Более того, ухудшаются не только количественные показатели. Период реформ, реально начавшийся с середины 80-х годов, привнес качественные сдвиги в картину российской смертности. Эти сдвиги можно обозначить общим понятием — произошла маргинализация российской смертности. Ее признаками являются:

Деградацию структуры причин смерти можно проследить на примере двух наиболее массовых классов причин — травм и болезней системы кровообращения. Рассмотрим вначале вопрос о травмах.

На первый взгляд, современные уровни смертности от травм довольно близки к тем, какие можно было бы ожидать исходя из трендов советского периода (рис. 1). В зависимости от характера описания динамики смертности от внешних причин в дореформенный период (1965-1984 годы) ее уровни могли бы составить в 2002 году 313-398 на 100 тысяч мужчин и 72-95 на 100 тысяч женщин. Фактические уровни смертности в том же году достигли соответственно 376 и 90 на 100 тысяч, т.е. укладывались в границы прогнозного диапазона. Иными словами, в количественном отношении, несмотря на запредельные уровни российской смертности от травм, в реформенный период ничего экстраординарного не произошло.

Но при этом структура причин травматической смертности изменилась кардинально. На протяжении всего дореформенного периода среди причин травматической смертности доминировали самоубийства и дорожно-транспортные происшествия. Они не только устойчиво занимали первое-второе места, но с существенным отрывом опережали все остальные причины, что в целом соответствовало вполне цивилизованной структуре внешних причин смерти. На протяжении двадцатилетнего периода с 1965 по 1984 год, несмотря на рост травматической смертности как в целом, так и от отдельных причин, эта ситуация практически не изменилась. Современное же положение характеризуется выходом на первые места смертности, связанной с насилием и алкоголем, и в целом сближением уровней смертности от отдельных причин (рис. 2).

При этом имеются основания полагать, что реальные уровни насильственной смертности в России значительно превышают официально зарегистрированные уровни смертности от убийств, часть которых маскируется в рубрике «повреждения с неопределенными намерениями», согласно Международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти десятого пересмотра (МКБ-10) или «повреждения (без уточнений)», согласно МКБ-9. Начиная с 1985 года, темпы роста смертности от повреждений без уточнений опережают темпы роста смертности от убийств, а на российских территориях с минимальными уровнями смертности от убийств, зачастую фиксируются максимальные уровни смертности от повреждений (без уточнений) [2].

Предположение о существенном недоучете смертности от убийств подтверждается анализом обстоятельств смерти от убийств и повреждений без уточнений, а также всех других несчастных случаев по медицинским свидетельствам о смерти в Кировской области в 2003 году.

В основном убийства в Кировской области осуществляются 4 способами: нападение с применением острого предмета, нападение с применением тупого предмета, нападение путем применения физической силы и нападение неуточненным способом; в 2003 году этими 4 способами было совершено убийство 88,6% мужчин и 84% женщин в Кировской области. Основное число погибших были в трудоспособном возрасте (табл. 1).

| Способ нападения | 0-19 | 20-39 | 40-59 | 60+ | Итого |

| Мужчины | |||||

| Путем повешения, удушения, удавления | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 |

| Путем применения огнестрельного оружия | 9 | 5 | 14 | ||

| С применением дыма, огня и пламени | 1 | 1 | |||

| С применением острого предмета | 4 | 43 | 63 | 9 | 119 |

| С применением тупого предмета | 18 | 36 | 5 | 59 | |

| Путем наезда транспортного средства | 1 | 1 | |||

| Путем применения физической силы | 1 | 8 | 16 | 3 | 28 |

| Неуточненным способом | 5 | 12 | 3 | 20 | |

| Итого | 6 | 89 | 138 | 22 | 255 |

| Женщины | |||||

| Путем повешения, удушения, удавления | 1 | 5 | 5 | 11 | |

| Путем применения огнестрельного оружия | 1 | 3 | 1 | 5 | |

| С применением дыма, огня и пламени | 1 | 1 | 2 | ||

| С применением острого предмета | 4 | 12 | 12 | 8 | 36 |

| С применением тупого предмета | 1 | 8 | 12 | 16 | 37 |

| Путем наезда транспортного средства | 1 | 1 | |||

| Путем применения физической силы | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 |

| Неуточненным способом | 3 | 2 | 6 | 11 | |

| Итого | 8 | 34 | 36 | 41 | 119 |

Нельзя не заметить, что перечисление основных способов убийства совпадает с основными способами нанесения повреждений (без уточнений): исключение составляют только воздействия дымом огнем и пламенем, доля которых в повреждениях (без уточнений), в отличие от убийств, была достаточно высока; большинство же умерших от повреждений (без уточнений) погибли вследствие контакта с тупым предметом и неуточненных повреждений с неопределенными намерениями, от этих 2 причин погибло более 60% всех умерших от повреждений (без уточнений). Более того, нападение неуточненным способом заставляет вспомнить еще одну причину травматической смерти — другие несчастные случаи, а именно — под воздействием неуточненного фактора, от которого погибло 22% мужчин и 24,2% женщин, умерших от других несчастных случаев.

Второе обстоятельство, которое необходимо учитывать, оценивая категорию причины смерти (насильственная или нет) — это клиническая картина смерти. Для этого был сопоставлен способ убийства и локализация травмы, приведшей к смерти. Из табл. 2 видно, что и в мужской и в женской популяции, независимо от способа убийства, умирали в основном от травм головы: от этого вида травм умерло 74,6% мужчин и 59,5% женщин, убитых с применением тупого предмета, 67,9% мужчин и 81,3% женщин, убитых с применением физической силы, и 70% мужчин и 72,7% женщин, убитых неуточненным способом. Смерти от травм других локализаций были, в общем-то, единичными. Принципиально такой же была внутренняя картина повреждений (без уточнений): во всяком случае, 81% мужчин и 68,8% женщин, погибших вследствие контакта с тупым предметом с неопределенными намерениями, и 87,4% мужчин и 70,2% женщин, погибших вследствие неуточненных повреждений с неопределенными намерениями, умерло именно от травм головы. Травмы других локализаций также являются единичными.

Более того, такая же картина выявлена при анализе смертей от других несчастных случаев: от травм головы умерло 62,5% и 59,1% женщин, умерших вследствие воздействия неуточненного фактора.

| Локализация травмы | Тупой предмет | Физии- ческая сила | Неуточ-ненный способ | Итого |

| Мужчины | ||||

| Асфиксия | 1 | 1 | ||

| Другие травмы с вовлечением нескольких областей тела | 3 | 1 | 4 | |

| Инородное тело в другом или нескольких отделах дыхательных путей | 1 | 1 | ||

| Инородное тело в заднем проходе и прямой кишке | 1 | 1 | ||

| Множественные переломы ребер | 2 | 2 | 4 | |

| Сочетанные травмы органов грудной клетки, брюшной полости и таза | 4 | 1 | 5 | |

| Травма шеи | 1 | 1 | ||

| Травмы головы | 44 | 19 | 14 | 77 |

| Травмы органов брюшной полости | 2 | 5 | 3 | 10 |

| Травмы сердца и легких | 1 | 1 | ||

| Травмы сосудов | 2 | 2 | ||

| Итого | 59 | 28 | 20 | 107 |

| Женщины | ||||

| Асфиксия | 1 | 1 | ||

| Др.травмы с вовлечением нескольких областей тела | 6 | 1 | 1 | 8 |

| Множественные переломы ребер | 2 | 2 | ||

| Размозжение наружных половых органов | 1 | 1 | ||

| Сочетанные травмы органов грудной клетки, брюшной полости и таза | 1 | 1 | ||

| Травмы головы | 22 | 13 | 8 | 43 |

| Травмы грудной клетки | 1 | 1 | 2 | |

| Травмы органов брюшной полости | 2 | 1 | 1 | 4 |

| Травмы сердца и легких | 1 | 1 | ||

| Травмы сосудов | 1 | 1 | ||

| Итого | 37 | 16 | 11 | 64 |

Таким образом, как обстоятельства смерти, так и клиническая картина смертей от повреждений без уточнений и других несчастных случаев не исключает вероятности того, что часть из них может быть насильственной. К этому же предположению подталкивает необъяснимо быстрый рост смертности от повреждений без уточнений с конца 1990-х годов (рис. 3). Попытаемся хотя бы приблизительно оценить, насколько велика часть этих предположительно насильственных, но отнесенных к неуточненным смертей.

В рубрике «повреждения (без уточнений)» к категории насильственных отнесем все случаи смерти вследствие применения огнестрельного оружия, контактов как с тупым, так и с острым предметом, а также неуточненные повреждения с неопределенными намерениями. Что касается всех других несчастных случаев, то, на наш взгляд, нельзя исключать насильственную смерть и в случае воздействия неизвестного фактора. Наши оценки представлены в табл. 3.

| Причины | 0-19 | 20-39 | 40-59 | 60+ | Всего |

| Мужчины | |||||

| Убийства | 6 | 89 | 138 | 22 | 255 |

| Повреждения (без уточнений) | 4 | 43 | 134 | 35 | 216 |

| Все другие несчастные случаи | 1 | 17 | 41 | 13 | 72 |

| Всего | 11 | 149 | 313 | 70 | 543 |

| Женщины | |||||

| Убийства | 8 | 34 | 36 | 41 | 119 |

| Повреждения (без уточнений) | 8 | 34 | 22 | 64 | |

| Все другие несчастные случаи | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 |

| Всего | 12 | 46 | 76 | 71 | 205 |

Таким образом, с высокой степенью вероятности можно предположить, что реальный уровень насильственных смертей в Кировской области в 2003 г. вдвое превышал официальную статистику.

| Причина смерти | 0-19 | 20-39 | 40-59 | 60+ | Всего |

| Мужчины | |||||

| Травмы и отравления | 122 | 930 | 2098 | 705 | 3855 |

| В том числе убийства | 6 | 89 | 138 | 22 | 255 |

| Насильственные смерти (оценка) | 11 | 149 | 313 | 70 | 543 |

| Доля убийств (%) | 4,9 | 9,6 | 6,6 | 3,1 | 6,6 |

| Доля насильственных смертей (%) | 9,0 | 16,0 | 14,9 | 9,9 | 14,1 |

| Женщины | |||||

| Травмы и отравления | 63 | 168 | 496 | 451 | 1178 |

| В том числе убийства | 8 | 34 | 36 | 41 | 119 |

| Насильственные смерти (оценка) | 12 | 46 | 76 | 71 | 205 |

| Доля убийств (%) | 12,7 | 20,2 | 7,3 | 9,1 | 10,1 |

| Доля насильственных смертей (%) | 19,0 | 27,4 | 15,3 | 15,7 | 17,4 |

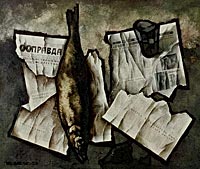

Как объяснить, что, хотя доминирующая доля повреждений (без уточнений) и по типу повреждений, и по характеру травм является, по всей вероятности, убийствами, намерения наносившего эти повреждения так и остаются неуточненными и почему доля таких «неуточненных» повреждений быстро растет? Скорее всего, дело в том, что никто всерьез не ставит перед собой задачу в них разобраться, поскольку речь идет о смерти маргинальных и слабо социально адаптированных лиц, чья смерть глубоко безразлична как обществу, так и близким, — можно не сомневаться, что, если бы дело касалось тех, кто в классической литературе именовался «чистой публикой», близкие выяснили хотя бы конкретную причину смерти и вряд ли удовлетворились бы абсолютно неопределенным диагнозом.

Проведенный нами анализ социального портрета «молодой» смертности показал, что в числе умерших от повреждений (без уточнений) не было ни одного человека из тех, кого мы относим к социально адаптированному населению. Все смерти от повреждений (без уточнений) были сконцентрированы именно в маргинальных и социально слабо адаптированных группах.

К сожалению, статистика правоохранительных органов для нас остается недоступной, и мы не можем сказать, открывается ли уголовное дело после результатов вскрытия, и, если оно открывается, сопоставить статистику нераскрытых дел с данными по случаю смерти вследствие «неуточненных повреждений с неопределенными намерениями».

Тем не менее знакомство с фактами усиливает впечатление, что к настоящему времени сложилась своеобразная группа риска смерти от внешних причин, которая определяется, прежде всего, масштабами социального дна. Если бы речь шла обо всем населении, то вряд ли для социально адаптированной популяции лидирующими причинами смерти могли стать отравления алкоголем или насилие. Более того, локализация травматической смертности среди социально дезадаптированных групп населения привела к тому, что конкретные причины смерти внутри класса травм и отравлений утрачивают свою значимость. Если представитель социального дна не умер от отравления алкоголем, он сохраняет практически равные шансы быть убитым, оказаться жертвой ДТП или погибнуть другим невыясненным способом.

Но не только на примере травм и отравлений можно проследить эффект маргинализации смертности. Он проявляется и в случае вполне цивилизованных болезней системы кровообращения. Если говорить в целом о динамике смертности от болезней системы кровообращения, то ее фактические уровни 2002 года (1095-648 на 100 тысяч соответственно мужчин и женщин) также укладываются в прогнозный диапазон исходя из трендов дореформенного периода 1965-1984 годов: 996-1229 для мужчин и 631-743 для женщин (рис. 4). Таким образом, как и в отношении травм, период реформ, на первый взгляд, не привнес ничего нового в динамику смертности от болезней системы кровообращения.

Однако роль патологии сердечно-сосудистой системы в сокращении продолжительности жизни связана не только с ростом числа людей, умирающих от этой патологии, но и с ее омоложением, темпы которого возросли в период реформ в связи с опережающим увеличением смертности в трудоспособных возрастах, особенно молодых.

Значимую роль в этих возрастах играет группа «других болезней сердца» [3], вклад которых в сравнении с основными причинами: ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными болезнями, — возрос в наибольшей степени в реформенный период, в результате чего к 2002 году они стали составлять 40,3-42,4% в структуре кардиологической смертности 20-39-летних, соответственно мужчин и женщин (против 17,4-20,3% в 1985 году) и 17,0-17,1% среди 40-59-летних (против 5,5-5,2% в 1985 году). Анализ индивидуальных свидетельств о смерти в одной из российских областей с высокими уровнями смертности от болезней системы кровообращения, в том числе в молодых возрастах, показал, что «другие болезни сердца» в значительной мере определяются алкогольными кардиомиопатиями [4]. Среди умерших от «других болезней сердца» в возрастах старше 20 лет алкогольные кардиомиопатии составляют от 70 до 95% в зависимости от пола и возраста. Каковы же должны быть масштабы потребления алкоголя, чтобы спровоцировать серьезные кардиологические проблемы и смерти от них в молодых и средних возрастах? Позволим себе предположить, что подобные стереотипы потребления алкоголя присущи социально неадаптированным, маргинальным слоям общества.

Какова вообще достоверность наших знаний об истинных уровнях смертности от отдельных причин? В поисках ответа на этот вопрос имеет смысл обратиться к анализу такого класса причин смерти как «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках». Интерес к этому классу обусловлен несколькими моментами.

Один из них заключается в том, что смертность от причин, входящих в этот класс, выросла в постсоветский период максимальными темпами на фоне всех других причин смерти, в результате чего доля неточно обозначенных состояний увеличилась с 0,8% до 4% в мужской и с 0,8% до 5,5% в женской популяциях. Их ранг передвинулся соответственно с 9-10 места в структуре причин смерти в 1985 году до 5-4 — в 2002 году. В ряде российских территорий (Воронежской, Курганской, Калининградской, Самарской и других областях), где отмечаются максимальные уровни смертности от неточно обозначенных состояний, они занимают второе после болезней системы кровообращения место, заметно опережая травмы. Рост смертности от неточно обозначенных состояний в несколько раз отмечается во всех возрастных группах российского населения, при этом темпы роста смертности от этих причин значительно опережали рост общей смертности в этих группах (рис. 5).

Следующее обстоятельство заключается в том, что согласно МКБ — и настоящего, и предыдущего пересмотров, — в этот класс входят 13 блоков, 12 из которых включают огромное число симптомов и отклонений от нормы, касающихся всех сфер жизнедеятельности, однако большинство случаев смерти от неточно обозначенных состояний концентрируются в одном блоке «Неточно обозначенные и другие причины смерти», куда входят такие, например, причины, как «мгновенная смерть», «смерть без свидетелей» (обнаружение трупа при обстоятельствах, не позволяющих установить причину смерти), а также «неизвестная причина смерти», т.е. те причины, которые в российских реалиях 90-х годов, заставляют вспомнить в первую очередь о насильственной смертности, особенно в молодых и трудоспособных возрастах, когда общая смертность определяется травмами и отравлениями.

Анализ индивидуальных свидетельств о смерти на одной из российских территорий показал, каким образом стал возможен беспрецедентный рост смертности от неизвестных причин в реформенный период, если только не допустить массовую дисквалификацию судебно-медицинских экспертов. Итак, оказалось, что основная масса умерших от неточно обозначенных состояний во всех возрастах были обнаружены в состоянии разложения — дома, на природе, в реке, а также в местах весьма экзотических — например, в теплотрассе или в водосточной трубе [5]. По сути, это означает, что речь идет в основном о случаях смерти людей, утративших социальные контакты и связи, вследствие чего их исчезновение никого не обеспокоило. Нельзя исключить, что часть подобных случаев определяется криминальными разборками, но их жертвами, как правило, также вряд ли можно отнести к социально адаптированным слоям населения.

Таким образом, можно со значительной долей уверенности утверждать, что под маской класса «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках» скрывается смертность маргинальных групп населения от преимущественно неестественных и насильственных причин. Темпы роста смертности от причин данного класса в реформенный период дают представление о том, каковы масштабы и скорость увеличения таких групп.

Еще одна проблема, которая также свидетельствует о маргинализации смертности, — формирование специфического социального портрета умерших в возрастах максимального риска.

К сожалению, после введения в действие в 1997 году Федерального закона «Об актах гражданского состояния», мы лишены возможности надежно судить об образовательном и профессиональном статусе умерших, поскольку эти признаки, наряду с некоторыми другими, были по непонятным причинам изъяты из программы регистрации смерти. Нельзя не отметить удивительного совпадения событий: к концу 90-х годов, когда сложилась существенная дифференциация российского населения по уровню жизни, а, следовательно, по всему комплексу условий, определяющих состояние здоровья и причины смерти, возникла необходимость пересмотра программы статистического учета смертности, приведшая к потере информации, значимость которой кратно возросла в сравнении с советским периодом. Таким образом, в настоящее время судить о социальном портрете умерших можно только на основании дополнительной разработки свидетельств о смерти.

По материалам такой разработки в Кировской области [6] оказалось, что среди умерших в трудоспособных возрастах, особенно молодых, от всех основных причин смерти преобладают лица с образованием, как правило, не выше среднего и профессиями, не требующим высокой квалификации: кочегар, вальщик леса, механизатор, слесарь, доярка, санитар и т.п., довольно большую категорию составляют безработные. Лица с высшим образованием и соответствующим профессиональным статусом (учитель, адвокат, начальник участка, бухгалтер, заведующий клубом и т.д.) встречаются среди умерших в этих возрастах очень редко. Таким образом, смертность населения в молодых возрастах практически полностью обусловлена маргинальными и слабо социально адаптированных слоями населения: в мужской популяции доля этого контингента превышает 90% (52,4% — безработные, 38,4% — рабочие), в женской — 80% (соответственно 55,2% и 28%) среди всех умерших в возрастной группе 16-39 лет (рис. 6).

Наш анализ, который говорит о том, что омоложение смертности происходит в основном за счет маргинальных слоев, опирается на абсолютные показатели. К сожалению, мы не имели возможности рассчитать показатели интенсивные, позволяющие проводить строго доказанные сопоставления, т.к. не располагали данными о численности основных социальных групп. Однако, даже не обладая необходимой статистической информацией, трудно предположить, что 40% населения в возрасте 16-39 лет были рабочими, тем более трудно себе представить, что более половины его были безработными.

Что касается причин смерти, то смертность маргинальных слоев характеризуется нозологической гетерогенностью с высокой долей экзогенных, а также не типичных для этих возрастов и предотвратимых при современном уровне развития здравоохранения причин (35-51% среди мужчин и женщин соответственно). Основное место среди них занимают смерти от болезней системы кровообращения, которые в основной массе случаев произошли в состоянии алкогольного опьянения или были диагностированы как алкогольная кардиомиопатия. Для социально адаптированного населения вероятность умереть от соматических причин в этих возрастах минимальна (19-34% всех случаев среди мужчин и женщин соответственно).

Для всего населения молодых трудоспособных возрастов основной вклад в смертность вносят травмы, но в социально адаптированных слоях они определяются самоубийствами и ДТП, в маргинальных же слоях травматическая смертность отличается гораздо большим разнообразием, и значительный вклад в нее (23,6-18,8% всех случаев смерти от травм среди мужчин и женщин соответственно) вносят случайные отравления алкоголем и повреждения без уточнений, т.е. те причины, которые среди социально адаптированных групп не встречались ни разу.

Обобщая приведенные результаты, можно констатировать, что в настоящее время у нас сформировалось два достаточно специфичных типа смертности, с характерными для каждого уровнями, возрастными особенностями и причинами смерти. Нельзя сказать, что социальная дифференциация смертности отсутствовала в дореформенный советский период, но масштабы ее были совершенно иными, и она, по-видимому, не выступала в качестве столь значимого фактора особенностей российской смертности (хотя, справедливости ради, надо сказать, что серьезных исследований этого вопроса в то время не было).

С учетом полученных результатов по-новому можно взглянуть и на механизмы роста российской смертности в период реформ. К сожалению, мы не можем точно оценить, в какой мере выросла смертность среди социально адаптированных слоев населения, но представляется, что не эти группы определили наблюдаемые тенденции. Основным источником роста смертности и деградации структуры ее причин с возрастанием компонента экзогенных и внешних причин стало увеличение численности и расширение состава маргинальных групп населения, с одной стороны, и рост преимущественно среди них рисков смертности от предотвратимых причин, — с другой.

Примечания

[1] Подробнее об этом: Здоровье населения России в социальном контексте 90-х годов: проблемы и перспективы. / Под ред. В.И. Стародубова, Ю.В. Михайловой, А.Е. Ивановой. М.: Медицина. 2003.

[2] Подробнее об этом: Семенова В.Г., Гаврилова Н.С., Евдокушкина Г.Н., Гаврилов Л.А. Качество медико-статистических данных как проблема современного российского здравоохранения. // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. М., 2004. № 2. С. 11-19; В.Г. Семенова, Н.С. Гаврилова, Е.А. Варавикова, Л.А. Гаврилов, Г.Н. Евдокушкина Рост насильственной смертности в России как следствие экономического кризиса // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. — 2000. № 4. С. 1-10.

[3] Прочие болезни сердца в соответствии с МКБ-9.

[4] Подробнее об этом: Шарова Е.А., Дубровина Е.В. Источники роста смертности от болезней системы кровообращения в молодых и трудоспособных возрастах // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. М., 2004, № 5. С. 7-11.

[5] Семенова В.Г., Гаврилова Н.С., Евдокушкина Г.Н., Гаврилов Л.А. Качество медико-статистических данных как проблема современного российского здравоохранения // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. М., 2004, № 2. С. 11-19; Семенова В.Г., Дубровина Е.В., Гаврилова Н.С., Евдокушкина Г.Н., Гаврилов Л.А. О проблемах травматической смертности в России (на примере Кировской области) // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. М., 2004, № 3. С. 3-10.

[6] По материалам Е.В. Дубровиной