Современные мегаполисы испытывают сильнейшее давление миграции, растущего культурного разнообразия, этнической перемешанности и социальной разнородности населения. Москва не является исключением. Важнейшую тенденцию в изменении состава населения Москвы можно определить как усложнение его социальной и этнической структуры. Если опираться на экспертные оценки, а также первые публикации данных переписи 2002 года [2], то за период, прошедший с переписи 1989 года, доля русского населения столицы сократилась на 5-7%. Это заметная величина, но она мало меняет «русскую физиономию» города. Доля русских по-прежнему велика и составляет 85%. А если перестать относить к категории этнических меньшинств украинцев и белорусов, а также детей от межэтнических браков, имеющих смешанную идентичность, то доля москвичей, считающих себя русскими, окажется еще выше (табл. 1).

| Этнические группы* | Данные переписей (%) | ||||||||

| 1912 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | Оценка на основе данных ЗАГС | 2002*** | |

| Русские | 95,3 | 87,5 | 87,4 | 89,5 | 89,3 | 90,2 | 89,7 | 83-85 | 84,82 |

| Украинцы | 0,2 | 0,8 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,45 |

| Татары | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,6 |

| Евреи | 0,4 | 6,5 | 6,0 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 0,7 | 0,76 |

| Белорусы | …** | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,56 |

| Армяне | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,19 |

| Азербайджанцы | - | - | - | - | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 0,92 |

| Грузины | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 1,0 | |

| Народы С. Кавказа | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,5 | |

| Народы Поволжья | - | - | - | - | - | - | 0,8 | ||

Дополнительную информацию об изменении этнического состава населения Москвы дают данные записей актов гражданского состояния о рождениях и смертях. Кроме необходимой для подобных свидетельств информации, в документах российских ЗАГСов вплоть до 1998 года указывалась национальность, которую затем заменило указание гражданства. Данный источник информации имеет свои недостатки и преимущества. Конечно, этническая структура умерших и родившихся (точнее их родителей), не совсем идентична этнической структуре населения в целом. Однако сравнение «пространственных отпечатков» этих крайних точек жизненного пути способно проявить наиболее существенные сдвиги в этническом составе населения районов Москвы. Этнический состав умерших отражает реликтовые межэтнические пропорции, характерные для предшествующего исторического этапа, а новорожденных соответствует текущему моменту. Есть и другое преимущество — данные учета смертности и рождаемости — это наиболее полный учет реального населения Москвы. Случаи рождения и смерти регистрируются независимо от прописки, легального или нелегального проживания в городе.

Сокращение относительного числа русских не несет в себе ничего драматического. Скорее удивительным является тот факт, что в столице многонационального государства на протяжении всего ХХ столетия доля русских была выше, чем в населении России. Сейчас эти цифры сближаются, а в будущем следует ожидать, что Москва как центр экономической, политической и культурной жизни России должна пережить этно-культурную трансформацию и стать действительно многонациональной.

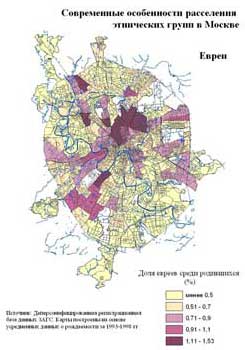

За последние годы перемены коснулись практически всех этнических групп. Наиболее стабильной на протяжении последнего времени оставались доли украинцев и белорусов. Некоторое сокращение численности этих народов в составе постоянного населения столицы компенсируется мигрантами. Значительно сократилось абсолютное и относительное число евреев, в результате массового выезда, а также немцев и представителей народов Прибалтики.

Одновременно сильно выросла численность выходцев с Кавказа, вызвав соответствующую реакцию московского населения: совокупная доля представителей различных народов Кавказа в Москве превысила 4,5%, т.е. выросла в пять раз. Это превратило кавказцев в наиболее заметную группу, примерно равноценную по численности украинцам с белорусами и более представительную, чем татары, ставшие давно привычными для русских.

Если говорить о причинах сдвигов, произошедших в этническом составе Москвы, то их три: рождаемость, миграция и смена идентичности. Что касается рождаемости, то влияние этого фактора в наименьшей степени определяется мифической «плодовитостью» представителей этнических меньшинств. Показатели рождаемости для москвичей всех национальностей сравнимы. Идеалом является двухдетная семья. Даже если среди национальных меньшинств многодетные семьи встречаются чаще, чем у русских, это не дает оснований предполагать «вспышек» рождаемости у татар, армян или азербайджанцев, нарушающих нормальный эволюционный ход демографических процессов.

Влияние рождаемости на изменение этнического состава населения Москвы связано с относительной многочисленностью молодых поколений в возрастной структуре этнических групп. Так, в 1989 году на долю лиц, находившихся в репродуктивном возрасте и повлиявших на ситуацию с рождаемостью в следующем десятилетии, среди евреев приходилось 15,8%, среди русских — 29,3%, а среди татар — 35,6%. Естественно, что это отражается и на этнических пропорциях новорожденных москвичей.

Процессы размывания идентичности повлияли на «обрусение» некоторых районов Москвы. Подтверждением данного предположения служат результаты исследования, проведенного после переписи 1989 года; оно показало, что расхождение между самоидентификацией и официальной регистрацией наблюдалось, по крайней мере, у 15% населения Москвы [3]. В значительной степени смене идентичности способствует изменение образа жизни и укоренение в Москве, когда человек начинает себя ощущать в первую очередь москвичом, а уж затем представителем какой-либо национальности. Помогает этому процессу и утрата «языка предков».

Сравнение показателей, отражающих вариацию доли русских по районам города и доли лиц, считающих русский родным языком, показало заметное превышение второго индикатора над первым, особенно характерное для западных и восточных окраин Москвы. Неудивительно, что именно здесь подросла доля москвичей, считающих себя русскими.

Третьей и наиболее влиятельной причиной, определившей изменение межэтнических пропорций в Москве, является миграция. Львиная доля (более 70%) в миграционном потоке принадлежит российскому межрегиональному обмену населением. Более трети мигрантов (33,2%), оседающих в Москве на временное или постоянное проживание, поставляет Центральный район, причем 45,2% из них — это жители Московской области. Вторым по значимости регионом России является Северный Кавказ, на долю которого приходится 15,1%. Среди мигрантов-россиян преобладают русские — 72,6%, затем с большим отрывом следуют украинцы — 5,0% и армяне — 4,4%, на долю татар, белорусов, евреев, грузин и азербайджанцев приходится примерно по одному проценту.

Миграция из стран СНГ и Балтии составляет около трети чистого миграционного прироста. Основными поставщиками населения являются Украина и страны Закавказья, затем с большим отставанием следуют Казахстан и Средняя Азия. В потоке из бывших братских республик также преобладают русские (36,7%), а уж затем следуют украинцы — 16,9%, армяне — 15,5%, азербайджанцы — 7,8%, грузины — 7,1%, белорусы — 2,6%, евреи — 1,3% и татары — 1,0%.

Мигранты из дальнего зарубежья, согласно переписи 2002 года, составляют в Москве немногим более 7% и образуют достаточно заметную группу. Наиболее многочисленными являются выходцы из Афганистана, Китая, Турции, Вьетнама, Ирана, Пакистана, Индии, Нигерии, бывших соцстран и Югославии.

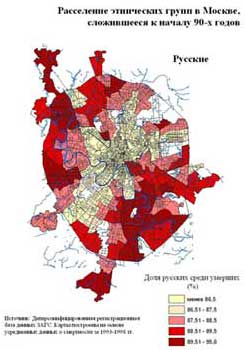

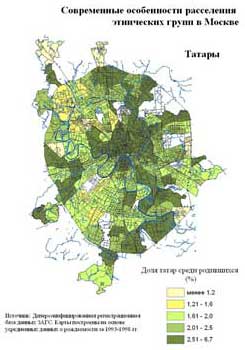

Наиболее многонациональными (а следовательно — нерусскими) районами советской Москвы были центр и территории, нанизанные на главные магистрали города, выполняющие фасадные функции (рис. 1). Украинцы были наилучшим образом представлены в западном секторе города, евреи — в центре, на юго-западе и северо-западе, а татары, преимущественно, на юге, юго-востоке и севере столицы, при сохранении традиционных ареалов компактного расселения в Замоскворечье, Марьиной Роще и районе Мещанских улиц. Однако проявляющиеся пространственные предпочтения не имели никакого отношения к этнической сегрегации. География расселения этнических меньшинств в Москве была детерминирована социально-профессиональными различиями и уровнем образования.

| РУССКИЕ | УКРАИНЦЫ |

увеличить |  увеличить |

| ТАТАРЫ | ЕВРЕИ |

увеличить |  увеличить |

Согласно переписи 1989 года, лиц, имеющих высшее образование, среди русских в Москве приходилось 255 человек на тысячу в возрасте старше 15 лет, среди украинцев — 332, армян — 487, евреев — 604, а татар — только 147. Лиц, занятых умственным трудом, среди русских в Москве было 54,9% взрослого населения, среди украинцев — 61,4%, евреев — 85,3%, а татар — 36,0%. К этому стоит добавить и различия в социально-профессиональной структуре населения. Так, среди русских, украинцев и евреев преобладали служащие — 54,3%, 61,2%, 84,5% соответственно, а татары имели преимущественно рабочие специальности — 64,3%.

В слое партийно-государственной элиты наблюдался заметный перевес украинцев — 1,2%. Русские и евреи делили второе место — среди них на долю руководителей высших эшелонов власти приходилось по 0,7%, а среди татар — только 0,3% [4].

Показатели уровня образования и социально-профессионального статуса выявляли различия не только между этническими группами, но и между жилыми кварталами города. Население, обладающее более высоким уровнем образования, и как следствие социальным статусом, проживало преимущественно в районах, вытянутых вдоль Ленинского и Ленинградского проспектов, а также в центре, с прилегающими к нему территориями вдоль основных магистралей. Партийно-хозяйственная элита концентрировалась в западном секторе города, вдоль традиционно «правительственной трассы» — Кутузовского проспекта. Доля евреев, известных своей социальной мобильностью, оказалась несколько выше не только в центре, но и в районах строительства кооперативного жилья — инновативного проекта советского времени. Татар, напротив, было больше в преимущественно рабочих районах Москвы, где активно строилось ведомственное жилье индустриальных гигантов, привлекавших рабочих «по лимиту».

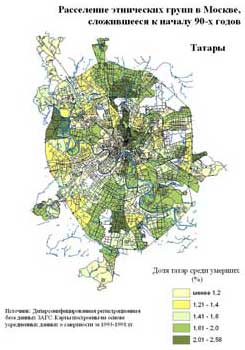

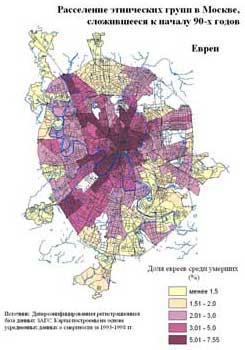

Этнический ландшафт современной Москвы значительно переменился (рис. 2). Произошло относительное «обрусение» западных и восточных окраин столицы. Возросла этническая неоднородность центра и юго-западного сектора Москвы. Резче обозначился контраст с прилегающими районами, отличающимися относительной гомогенностью национального состава. Наконец, значительно изменился этнический состав населения южного и юго-восточного секторов города, где в большинстве районов совокупная доля меньшинств, выросла с 5% до 15%. Похожие процессы затронули и северные окраины столицы, а также ближние пригороды.

| РУССКИЕ | УКРАИНЦЫ |

увеличить |  увеличить |

| ТАТАРЫ | АРМЯНЕ |

увеличить |  увеличить |

| АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ | ЕВРЕИ |

увеличить |  увеличить |

Как и в советское время, уровень образования и социальный статус продолжают оказывать сильное влияние на выбор места проживания. Опрос 3500 москвичей [5], проживающих в разных районах города, показал, что устойчивые различия в социально-профессиональной структуре этнических групп, сохраняют свое значение (табл. 2).

| Русские | Укра- инцы | Грузи- ны | Азер- бай- джанцы | Армя- не | Тата- ры | Евреи | Всего по выбор- ке | |

| Доля группы (%) в выборке: | 87,1 | 2,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,5 |

| Образование | ||||||||

| Высшее | 38,23 | 41,24 | 48,57 | 24,30 | 52,94 | 23,40 | 66,67 | 39,00 |

| Незаконченное высшее | 8,91 | 8,25 | 5,35 | 7,60 | 5,88 | 10,64 | 5,88 | 8,75 |

| Среднее специальное | 26,26 | 31,96 | 17,39 | 18,30 | 14,71 | 25,53 | 19,61 | 26,11 |

| Среднее | 19,55 | 13,40 | 28,70 | 34,60 | 20,59 | 25,53 | 1,96 | 19,15 |

| Неполное среднее | 7,05 | 5,15 | 15,20 | 5,88 | 14,89 | 5,88 | 6,98 | |

| Характер трудовой деятельности | ||||||||

| Предприниматель | 8,14 | 12,28 | 29,41 | 42,30 | 35,29 | 7,60 | 6,45 | 8,65 |

| Работник умственного труда: учитель, врач, журналист, писатель | 22,80 | 22,81 | 41,18 | 12,10 | 29,41 | 16,13 | 54,84 | 23,52 |

| Руководитель, менеджер | 4,55 | 7,02 | 11,76 | 6,20 | 5,88 | 9,68 | 6,45 | 4,89 |

| Инженерно-технический специалист | 19,69 | 22,81 | 5,88 | 5,70 | 11,76 | 25,81 | 12,90 | 19,39 |

| Рабочий | 29,62 | 17,54 | 5,88 | 32,26 | 12,90 | 28,46 | ||

| Военнослужащий или работник правоохра- нительных органов | 3,77 | 1,75 | 3,49 | |||||

| Другое | 11,43 | 15,79 | 11,76 | 15,60 | 11,76 | 8,50 | 6,45 | 11,60 |

| Самооценка доходов семьи | ||||||||

| Можем купить все, что нужно | 10,55 | 10,31 | 8,70 | 16,67 | 17,27 | 6,25 | 12,00 | 10,8 |

| Можем купить все, кроме предметов длительного пользования | 32,61 | 34,02 | 56,52 | 16,67 | 52,42 | 35,42 | 48,00 | 33,0 |

| У нас хватает денег только на еду | 45,92 | 44,33 | 34,78 | 50,00 | 24,24 | 47,92 | 32,00 | 45,4 |

| Нам не хватает денег даже на еду | 6,91 | 7,22 | 16,67 | 3,03 | 2,08 | 6,00 | 6,7 | |

| Самооценка материального положения семьи | ||||||||

| Очень хорошее | 0,53 | 2,04 | 1,96 | 0,6 | ||||

| Хорошее | 9,91 | 11,22 | 29,17 | 24,24 | 12,50 | 11,76 | 10,4 | |

| Среднее | 55,24 | 46,94 | 54,17 | 83,33 | 63,64 | 66,67 | 62,75 | 55,2 |

| Довольно плохое | 27,12 | 37,76 | 12,50 | 16,67 | 12,12 | 16,67 | 19,61 | 26,9 |

| Очень плохое | 7,20 | 2,04 | 4,17 | 4,17 | 3,92 | 6,8 | ||

Выходцы с Кавказа составляют плохо сбалансированную в экономическом отношении группу, характеризующуюся сильным разбросом доходов. Уровень материальных возможностей у грузин, армян, азербайджанцев и татар несколько ниже, чем у русских, украинцев или евреев, а самооценка доходов, напротив, завышена (с подобной ситуацией мы столкнулись и в случае декларируемого уровня образования). Так, половине азербайджанцев «денег хватает только на еду» и при этом 83,3% характеризует свое материальное положение как среднее. В случае высокодоходных групп ситуация предстает в отраженном виде. Среди грузин, азербайджанцев и армян 8,7%, 16,7% и 17,3% сказали, что могут удовлетворить все свои разумные материальные потребности. Однако сравнение собственного уровня жизни с условными московскими стандартами не позволило никому из них оценить его высшим баллом: все азербайджанцы, более трети армян и половина грузин из этой группы назвали материальное положение своих семей «средним»!

Если сопоставить карту расселения этнических меньшинств в Москве, показатели уровня образования, социально-профессиональной структуры и уровня жизни населения разных районов, то многое в территориальных предпочтениях этических групп станет объяснимо. Такие районы как Арбат, Тропарево-Никулино, Тверской, Обручевский выделяются повышенной долей гуманитарной интеллигенции, которой много среди армян, грузин, украинцев и евреев. А вот Кунцево, Люблино, Капотня, Северное Медведково, Метрогородок, Можайский и др. являются скорее рабочими кварталами, и здесь проживает много представителей специальностей, распространенных среди татар или азербайджанцев.

Еще нагляднее пример с предпринимателями, к которым относит себя не столько элита, сколько класс мелких коммерсантов, обслуживающих торговлю и малый бизнес. Степень успешности их предпринимательской деятельности прямо отражается на домашнем адресе, поскольку переезд в престижные районы означает подъем по социальной лестнице. Околорыночное предпринимательство, изобильное благодаря азербайджанцам, оседает на рабочих окраинах. Сфера услуг, в которой занято больше украинцев, татар и грузин, смещается к центру, а наиболее доходный бизнес выбирает районы, имеющие символическую значимость еще с тех времен, когда их облюбовала советская партийно-хозяйственная элита.

Если говорить о сдвигах произошедших в расселении каждой из этнических групп, то, в результате двукратного сокращения численности евреев, с карты столицы почти стерся ареал, обозначавший предпочтительные для них районы.

Рассыпалась и пространственная мозаика, складывавшаяся из районов проживания украинцев. Сегодня они расселены гораздо более дисперсно, растворяясь в основной массе населения. Несколько повышенная доля украинцев наблюдается лишь в центре, как это было и прежде, а также на окраинах города, особенно в его «загородных» зонах, что соответствует положению украинцев в Москве как дешевой рабочей силы.

Татары заметно расширили свое представительство в городе, хотя современная картина унаследовала черты прежней. Значительно больше стало татар в центре, что соответствует росту социального статуса этой группы, однако, как и раньше, татары проживают преимущественно в рабочих кварталах Москвы.

Армяне — наиболее городской и образованный народ из числа этнических меньшинств, проживающих в Москве, постепенно осваивают кварталы, покинутые евреями и предпочитаемые московской интеллигенцией.

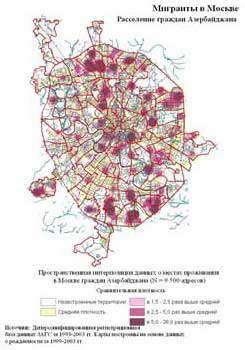

Азербайджанцы, догоняющие по численности армян, представляют в своей массе иную социальную страту, менее избирательную по отношению к окружению, потому так и отличаются выбираемые ими адреса. Больше всего азербайджанцев на южной периферии столицы. Среди центральных районов выделяются Хамовники.

За постсоветское десятилетие этническая составляющая миграционного потока в Москву претерпела существенные структурные изменения, коснувшиеся, прежде всего, социально-профессиональных характеристик. Интеллектуальные, экономические и политические элиты из бывших союзных республик больше не определяют лицо этнической миграции. Главное место принадлежит экономическим мигрантам, готовым терпеть лишения и притеснения, ради выживания, адаптации на новом месте или материальной поддержки оставшейся на родине семьи. Очевидно, что именно последняя категория оказывает наибольшее влияние на изменение этнического ландшафта Москвы.

Миграционный поток в Москву сильно поляризован, в его структуре представлены преимущественно две крайние страты — условно «боссы» и «пролетарии». Многочисленные факты свидетельствуют о существовании внутригрупповой и межгрупповой дискриминации и эксплуатации. Средние слои крайне малочисленны, точнее они представлены москвичами со стажем.

Нередко интеллигенция стремится дистанцироваться от своих менее «культурных» собратьев, дискредитирующих, по их мнению, представление об этнической группе в целом.

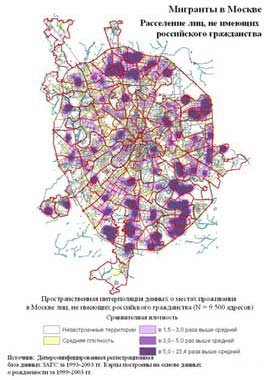

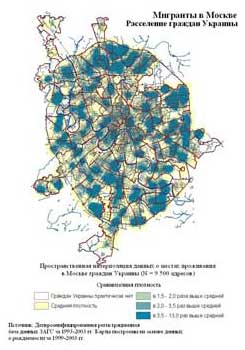

Расселение иммигрантов в Москве обладает ярко выраженной пространственной спецификой и отличается от географии распределения этнических меньшинств по территории города (рис. 3). Прежде всего, бросается в глаза их повышенная концентрация на северной (Бибирево, Лианозово, Отрадное, Дегунино), восточной (Метрогородок, Гольяново, Измайлово, Вешняки, Новокосино, Ивановское, Кузьминки, Текстильщики и Люблино) и южной (Чертаново, Бирюлево, Зябликово, Орехово-Борисово, Братеево и Ясенево) окраинах столицы.

| ЛИЦА, НЕ ИМЕЮЩИЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА | |

увеличить | |

| ГРАЖДАНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА | ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ |

увеличить |  увеличить |

Хотя сам по себе факт расселения экономических мигрантов в районах сравнительного дешевого жилья легко объясним и понятен, столь контрастное проявление межсекторальных различий достаточно неожиданно. Качество жилья и условия жизни в московских микрорайнах, прижатых к кольцевой автодороге, весьма похожи независимо от того находятся они на севере, юге, западе или востоке города. Наибольшие различия связаны с социально-профессиональной структурой их населения и репутацией места — и то, и другое более благоприятно в юго-западном секторе Москвы. Следовательно, социальный статус и престиж работают в качестве фильтров, затрудняющих проникновение иммигрантов.

Другая неожиданность связана с тем, что иммигрантов относительно мало в наиболее многонациональных районах центра и юго-запада. Вместе с тем, практически все исследования жизни этнических меньшинств в городах обращают внимание на особую роль семейно-родственных отношений как каналов, облегчающих миграцию. Думается, что такая схема проникновения работает и в Москве. Однако влияние фактора родственных или дружеских связей на особенности расселения граждан других стран явно меньше, чем рынка жилья. Следовательно, меньше и угроза возникновения в городе ареалов компактного проживания этнических меньшинств.

Наиболее дисперсным расселением в Москве отличаются украинские мигранты. Это объясняется достаточно нейтральным отношением к ним, подтверждаемым данными опросов. Украинские гастарбайтеры почти равномерно представлены во всех районах на периферии Москвы, включая юго-западный и западный сектора. Похожая картина наблюдается и в случае белорусов. Фильтры социального предубеждения пропускают мигрантов, вызывающих доверие у москвичей, в районы, обладающие хорошей репутацией, захлопываясь перед представителями других национальностей. Таким образом, именно наиболее социально благополучные кварталы Москвы отличаются наиболее высоким уровнем избирательной этнической дискриминации на бытовом уровне.

Самое контрастное расселение, как и следовало ожидать, характерно для граждан Азербайджана. Для них город расколот по оси север-юг на две неравные половины, в одной из которых азербайджанцы сравнительно малочисленны и не образуют сколько-нибудь значительных компактных групп, за исключением самых удаленных окраин, зато в другой наблюдаются прямо противоположные тенденции. По ту сторону невидимого барьера отмечаются наиболее высокие значения плотности, свидетельствующие о наличие внешних обстоятельств, подталкивающих азербайджанцев к компактному проживанию.

Картина расселения мигрантов из Грузии и Армении имеет заметное сходство с описанной для азербайджанцев, но без столь резких контрастов. Армян гораздо больше в центре, особенно в районах, где выше доля представителей московской армянской общины — в Замоскворечье и на Якиманке, в Тверском районе и на проспекте Мира. Много иммигрантов из Армении в кварталах Сокола и Аэропорта. Все это престижные адреса, свидетельствующие об относительном материальном благополучии их владельцев. Менее обеспеченная часть граждан Армении живет в Чертаново и Орехово-Борисово, в Люблино, Царицыно, Текстильщиках и Кузьминках.

Итак, в Москве совершенно отчетливо выделяются ареалы повышенной концентрации этнических меньшинств и зоны их преимущественного проживания, связанные, правда, не столько с национальными различиями, сколько с социально-профессиональными характеристиками индивидов. Кроме того, этническая нетерпимость и имущественное неравенство вытесняют экономических иммигрантов на окраины Москвы, где довольно быстро меняется национальный состав населения, что особенно заметно на юге и севере Москвы. Но достаточно ли этого, чтобы говорить об опасности этнизации или геттоизации городской среды?

Чтобы ответить на вопрос о реальности формирования этнических кварталов в Москве, нужно хорошо себе представлять, кто является инициатором процесса? Наиболее очевидный ответ: сами этнические меньшинства, поскольку компактное поселение выполняет множество адаптивных и компенсаторных функций, облегчая людям на первых порах решение бытовых и психологических проблем. Солидарность в совокупности с семейными и клановыми отношениями приводит к разрастанию изначально небольшой группы, в результате, коренные обитатели кварталов оказываются в положении «чужаков» и вынуждены покидать привычный район проживания.

Однако если более внимательно проанализировать данную гипотезу, то она утратить свою очевидность в силу недостаточности предпосылок для развития подобного сценария. Главной особенностью этнических меньшинств в Москве, включая и иммигрантов из бывших республик СССР, является их безусловная «вписанность» в контекст московской жизни. Преувеличением являются и ссылки на высокую внутригрупповую солидарность этнических меньшинств в Москве. Даже наиболее организованные азербайджанское и армянское меньшинства не является структурированным. Людей разделяют политические пристрастия, социальное положение, экономические интересы и конкуренция, наконец, имущественная поляризация. Поэтому центробежные процессы социальной дифференциации в среде мигрантов доминируют над центростремительными, обеспечивающими сплоченность группы.

Для представителей всех значимых этнических групп в Москве их этническая идентичность уступает первенство политической и территориальной (табл. 3). Другими словами, люди ощущают себя, прежде всего, россиянами и москвичами. Наиболее сильно этническая идентичность, выражена у представителей народов Кавказа и, особенно, у армян и азербайджанцев. Но и они, в большинстве случаев идентифицируют себя с большой общностью, со страной в которой живут, а уже затем со своей этнической группой. Значительное число иммигрантов не желает внутренне признавать факт своей «чуждости» в бывшей столице СССР и сохраняет реликтовую советскую идентичность. Она помогает им в изменившемся контексте ощущать себя «такими же, как и все остальные». Существует и другая крайность, когда люди отбрасывают и этническую, и национальную идентичность, заявляя о себе как о европейцах. Однако каковы бы не были разновидности самоидентификации, отчетливо проявляется стремление этнических меньшинств интегрироваться в принимающее сообщество, став россиянами и москвичами.

| Распределение ответов на вопрос: «Кем Вы себя считаете?» | Рус- ские | Укра- инцы | Бело- русы | Грузи- ны | Азер- бай- джан- цы | Армя- не | Тата- ры | Евреи | Среди всех опро- шенных |

| Доля группы в выборке | 87,1 | 2,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | |

| Россиянином, гражданином России | |||||||||

| 1-й по значимости ответ | 52,30 | 51,55 | 54,55 | 54,17 | 50,00 | 44,12 | 48,94 | 45,10 | 52,07 |

| 2-й по значимости ответ | 15,85 | 12,90 | 9,09 | 4,17 | 16,67 | 8,82 | 17,39 | 21,74 | 15,65 |

| Членом своей этнической группы | |||||||||

| 1-й по значимости ответ | 3,53 | 4,12 | - | 20,83 | 27,12 | 20,59 | 14,89 | 1,96 | 4,11 |

| 2-й по значимости ответ | 7,61 | 10,75 | 4,55 | 12,50 | - | 35,29 | 6,52 | 4,35 | 8,08 |

| Россиянином и москвичом | |||||||||

| 1-й по значимости ответ | 9,35 | 2,06 | 9,09 | 4,17 | - | 2,94 | 8,51 | 15,69 | 9,06 |

| 2-й по значимости ответ | 17,65 | 12,90 | 22,73 | 16,67 | - | 5,88 | 10,87 | 17,39 | 17,14 |

| Москвичом | |||||||||

| 1-й по значимости ответ | 17,91 | 11,34 | 13,64 | - | 6,21 | 11,76 | 19,15 | 15,69 | 17,28 |

| 2-й по значимости ответ | 31,60 | 21,51 | 27,27 | 20,83 | 33,33 | 20,59 | 28,26 | 23,91 | 30,70 |

| Советским человеком | |||||||||

| 1-й по значимости ответ | 5,86 | 13,40 | 9,09 | 4,17 | 16,67 | 2,94 | 2,13 | 5,88 | 6,12 |

| 2-й по значимости ответ | 6,73 | 6,45 | 4,55 | 8,33 | - | 5,88 | 19,57 | 8,70 | 7,00 |

| Европейцем | |||||||||

| 1-й по значимости ответ | 1,33 | 1,03 | 4,17 | - | 2,94 | - | 5,88 | 1,47 | |

| 2-й по значимости ответ | 4,23 | 8,60 | 8,33 | - | 5,88 | 4,35 | 13,04 | 4,56 | |

| Жителем своего района | |||||||||

| 1-й по значимости ответ | 2,56 | 5,15 | 9,09 | - | - | - | - | - | 2,58 |

| 2-й по значимости ответ | 11,24 | 16,13 | 27,27 | 20,83 | 16,67 | 11,76 | 8,70 | 8,70 | 11,60 |

Способствует интеграции и специфика городской среды Москвы. Многоэтажная жилая застройка и особая привязанность москвичей к своим отдельным квартирам, предопределяющая незначительную внутригородскую мобильность, затрудняют формирование компактных этнических ареалов.

Главная пружина, способная в любой момент запустить процесс этнической сегрегации, скрыта не в стремлении этнических меньшинств к совместному проживанию, а в механизме социальной поляризации. Сценарий дальнейшего развития Москвы в значительной степени зависит от состояния принимающего сообщества, приоритетов большинства населения, и особенностей функционирования рынка жилья.

Мотивы для переезда часто связаны не с вынуждающими жизненными обстоятельствами или ветхостью жилого фонда, а со стремлением найти желаемую социальную среду, и увеличить дистанцию между своим оберегаемым частным миром и теми, кто воспринимается как угроза или социальная инфекция.

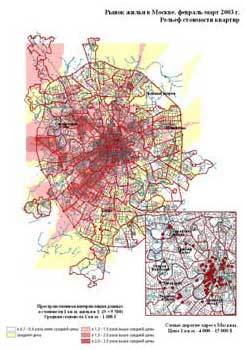

Современный рынок жилья в Москве, сформировавшийся в столице за последние десять лет, резко обострил процесс социальной поляризации, обозначив «бедные» и «богатые» районы (рис. 4). Серп наиболее дорогих кварталов города, вытянут с северо-запада на юго-запад, накрывая своей широкой частью центр. Основной тренд в изменении социальной структуры населения большинства районов Москвы можно обозначить как переход от «перемешанности» социальных страт к их обособлению. Постепенно исчезают внутриквартальные контрасты, столь характерные для 90-х годов, делавшие «евроремонт» маркером трансформационных процессов, и усиливаются межквартальные разломы, унаследованные от советского времени, между традиционно рабочими и квази-буржуазными районами Москвы. Возникает своего рода замкнутый круг: чем откровеннее в пространстве города проявляется обособленность социального благополучия, тем острее становится социальный психоз, вызванный страхом соприкосновения с чуждой социальной средой.

увеличить |

Огромное влияние на перераспределение населения оказывают внутренние установки представителей разных социальных слоев, по-разному реагирующих на одни и те же явления (рис. 5). Например, рост цен на жилье и дороговизна жизни приводят к вымыванию нижних страт общества из наиболее престижных кварталов — доля рабочих, которые уверены, что не хотят сменить привычное место жительства в центре, почти вдвое ниже, чем на окраинах. Возможность выгодно продать свои квадратные метры, получив за них большую благоустроенную квартиру в новостройке, рассматривается как привлекательное решение жилищных, а часто и семейных проблем.

| «Не собираются переезжать в другой район, даже при наличии материальных возможностей» |

|

Диаметрально противоположный тип поведения характерен для руководителей и менеджеров — они стремятся уехать из непрестижных, с их точки зрения, районов, чтобы навсегда осесть в кварталах дорогого и благоустроенного жилья. Гуманитарная и инженерно-техническая интеллигенция, так же как и специалисты разного уровня, ведут себя более консервативно, но и для них работает правило: чем лучше район, тем слабее желание переехать на новую квартиру.

А насколько подталкивает людей к перемене места жительства растущее этническое разнообразие? На этот вопрос нет однозначного ответа. Нельзя утверждать, что сокращение доли русских в том или ином районе города непременно приведет к этнической сегрегации. Однако все же можно выделить любопытные закономерности (рисунок 6).

|

Во-первых, наибольшая нестабильность настроений в локальном сообществе наблюдается при доле «нерусских» 10,5-11,5%, и доле «кавказцев» 3,5-4,5%. Это те значения, которые характеризуют подавляющее большинство районов Москвы.

Во-вторых, в среде самих этнических меньшинств наблюдается сегрегация. Тренды пространственного поведения «славян» и «кавказцев» явно расходятся. Равновесие достигается, когда доля каждой группы находится на уровне 3%, что типично для районов преимущественного проживания интеллигенции. Однако эта цифра приближается к зоне риска, когда растущее раздражение в обществе и избирательное отношение к этническим меньшинствам (терпимое к одним и неприязненное к другим) провоцирует межгрупповую сегрегацию.

В-третьих, существует определенное запаздывание реакции общества на происходящие изменения. Так, ухудшение условий жизни населения не влечет за собой столь же стремительного нарастания напряженности, выплескивающейся на «виновников» проблем, в роли которых нередко выступают «инородцы». Социальная инерция создает определенный резерв стабильности и противодействия этнической сегрегации.

Наконец, напряжение, испытываемое населением, теснейшим образом связано с социальным составом локальных сообществ. При этом ключевая роль принадлежит интеллигенции. Падение доли представителей этой группы ниже 30% приводит одновременно к быстрому сокращению среднего класса и нарастанию тревожных настроений. Наибольшая «раздражительность» характерна для районов, где доля работников умственного труда находится на уровне 28-23%. Переход через эту неравновесную стадию сопровождается ростом числа рабочих и стабилизацией уровня напряжения в обществе, хотя и на очень высоких отметках, чреватых конфликтами.

Таким образом, само по себе сокращение доли русских не несет в себе угрозы, конфликтные ситуации начинают возникать тогда, когда рост этнического разнообразия сопровождается сокращением доли среднего класса. До сегодняшнего дня наиболее многонациональные районы Москвы были и наиболее спокойными в силу благоприятной социальной структуры населения. Однако как долго продлится такое состояние и как далеко можно экстраполировать сегодняшнюю ситуацию в будущее? Где находится «точка перелома»?

Если сравнить карту стоимости жилья (рис. 4) и карту расселения экономических мигрантов (рис. 3), то они, дополняют друг друга, составляя единый пазл. Глядя на эту картину можно предсказать сценарий развития города, почти неизбежный при сохранении сегодняшней городской политики в области миграции и рынка жилья.

На первом этапе происходит отток представителей среднего класса из районов с плохой репутацией, который сопровождается притоком туда рабочих и экономических мигрантов, что мы сегодня и наблюдаем. В городе постепенно оформляются районы, аккумулирующие социальное неблагополучие. Когда доля «новоселов», отличающихся от большинства населения района, причем не обязательно по антропологическим признакам, достигнет примерно 10-11%, в их среде начнется процесс межгрупповой дифференциации и заработает механизм избирательности. Рассмотренный пример различного отношения москвичей к украинцам и азербайджанцам, свидетельствует о том, что и этот процесс уже идет в Москве. Следующая стадия наступит, когда, в результате пространственного перераспределения представителей этнических меньшинств, доля неприязненно воспринимаемой группы, роль которой в Москве играют «кавказцы», достигнет в отдельных районах роковых 17% — поворотного момента, после которого происходит быстрая этнизация кварталов [6].

Реалистичность осуществления подобного прогноза значительно выше на южных, восточных и северных окраинах, чем в центре или на юго-западе столицы, где более высокий уровень жизни населения снимает симптомы социального раздражения. Кроме того, имущественные фильтры затрудняют проникновение в престижные районы экономических мигрантов, а если это все-таки происходит, то срабатывает «искусственный отбор» в пользу представителей приемлемых групп. В районах, где главным является материальное благополучие, рост этно-культурного разнообразия, добавляющего в московские будни каплю южного колорита, рассматривается как позитивный фактор, способствующий увеличению привлекательности городской среды, ее индивидуализации и узнаваемости. Если центру и грозит сегрегация, то не этническая, а имущественная, выражающаяся в создании закрытых жилых зон, опускающих шлагбаум перед посторонними, в роли которых выступает все население города, включая коренных москвичей.

Попробуем представить, как могут выглядеть этнические кварталы Москвы. Будут ли здесь, например, украинские кварталы с выбеленными домами, или узбекские, подобные тем, что можно увидеть в Бухаре, где дома прячутся за бесконечными стенами, охраняющими их от дневного зноя, или азербайджанские — с дувалами и тенистыми замкнутыми дворами, или еще какой-нибудь? Едва ли. В столице России этнический квартал, скорее всего, ничем не будет отличаться от неэтнического. Те же панельные многоэтажные дома, разбитый асфальт у подъездов и машины, припаркованные на тротуарах. Он будет напоминать новостройки Баку, Киева или любого другого крупного советского города. Об их неразличимости так много было написано в позднее брежневское время.

Признаком «этничности» того или иного квартала Москвы будет наличие вывесок на иностранном (украинском, армянском, грузинском, азербайджанском…) языке, кафе и магазинов, ориентированных на «своих», да гортанной или неправильной русской речи, которая будет чаще слышаться на улице. Так ли все это ужасно? Тотальное распространение латиницы в уличной рекламе и англо-французских вывесок никого не пугает.

Проблема заключается не в колорите, а в концентрации бедности и связанных с ней проблем, таких как: пенсионное обеспечение, предоставление медицинской помощи, занятость свободного времени детей и подростков, школьное образование, различие стартовых условий жизни и приоритетов, наконец, преступности. Имущественное неравенство и социальная стратификация являются главными проводниками процесса этнической сегрегации. Поэтому, сколько бы Московское Правительство не боролось с мигрантами и не ужесточало паспортный режим и милицейский контроль, такими методами оно не сумеет избежать формирования этнических анклавов в Москве. Основные усилия необходимо направлять на борьбу с бедностью, с деградацией социальной инфраструктуры и жилого фонда, что поможет сохранить или повысить статус периферийных районов и сдерживать отток среднего класса. Одновременно нужны решения, устанавливающие правовой статус мигрантов в Москве в соответствии с демократическими нормами, и выработка политики, которая позволяла бы регулировать миграционные потоки, исходя из принципа соблюдения прав человека и социального обеспечения, а не полицейского отлова людей на улицах.

Возможно, подобные предложения выглядят утопией, но избранный сегодня путь открывает прямую дорогу к этнической сегрегации, которая вместе с букетом социальных и бытовых проблем, создаст новый вызов городу и потребует несравненно больше средств и усилий для поддержания стабильности и безопасности в Москве.

Другой существенный, политический, если угодно, момент связан с распространением дискурса о многонациональности Москвы. Приходится признать, что принятие этого тезиса в качестве аксиомы и «внедрение» его в практику московской жизни имеет два прямо противоположных следствия. С одной стороны, многонациональность трактуется как «культурное богатство». Однако, с другой — за идеями многонациональности, понимаемыми достаточно узко, стоит представление об этничности как объективной данности, следствием чего a priori является непреодолимость различий, провоцирующих обособление и межгрупповую подозрительность. Представляется, что «многонациональность» в подобной трактовке изжила себя. Необходим иной идеологический подход, ориентированный на укрепление московской идентичности, предполагающей культурный плюрализм и признающий схожесть культурных и исторических судеб населения города.

Проблема формирования московской идентичности тесно связана и с проблемой низкого уровня солидарности в обществе. Сегодня цемент внутреннего единства населения Москвы заметно выкрошился, чему в значительной степени способствовало имущественное расслоение и стремление наиболее благополучной части населения к обособлению. Свою разрушительную работу проделывают и те, кто заявляет о миграционном перенаселении Москвы, создающем непосильную нагрузку на транспортную и социальную инфраструктуру, провоцирующем экологическую катастрофу, дестабилизирующем рынок труда, поглощающем ограниченные ресурсы социальной поддержки, предоставляемой наиболее уязвимым слоям населения, и приводящем к снижению уровня жизни коренных москвичей. Правдоподобная безысходность данных аргументов, независимо от их реального наполнения, создает чувство потерянности и заставляет людей бороться за выживание в одиночку, рассчитывая только на собственные силы.

На этом фоне голоса тех, кто ставит вопрос в иной плоскости и указывает на несправедливость господствующих оценок мигрантов, остаются не услышанными. Эрозия общественной солидарности в сочетании с расчетливо прагматичным отношением к мигрантам, предполагающим одновременно их эксплуатацию и отказ от предоставления им социальных гарантий, действительно способны породить конфликтную ситуацию в масштабе города, поводом для которой могут послужить межэтнические различия. Поэтому городским властям, если они действительно озабочены предотвращением конфликтов, нужно задуматься о способах реального включения иммигрантов в принимающее сообщество. При этом, для эффективности этого процесса недостаточно стремления к интеграции только со стороны мигрантов, должно измениться и само общество, восприняв привносимое этно-культурное разнообразие как серьезное преимущество жизни в столице.

Примечания

[1] Работа выполнена при поддержке Фонда Д. и К. Макартуров, проект № 01-73299

[2] Доклад об итогах Всероссийской переписи 2002 г. Госкомстат. www.gks.ru/PEREPIS/report.htm

[3] Москва многонациональная, Департамент по делам информации и печати Правительства Москвы СИМПТОМ, 1993, № 5(8)

[4] Итоги всесоюзной переписи населения 1989 г. по Москве. Национальный состав населения города Москвы. № 18, «Мосгорстат», М. 1991

[5] Квартирный опрос проводился летом 2001 г. в рамках проекта «Civic Engagement, Social Capital and the Future of Democratic Governance in Moscow», поддержанного Национальным научным фондом США. В проекте участвовали Institute of behavioral sciences (Colorado) с одной стороны, и Центр геополитических исследований Института географии РАН (Москва). Опрос вели сотрудники социологического факультета МГУ. Выборка строилась в соответствии с возрастной, образовательной и профессиональной структурой населения столицы. Учитывались и условия жизни населения: по данному комплексному показателю (обеспеченность жильем, состояние жилого фонда, доля лиц, находящихся на социальном обеспечении, и др.) была проведена типология районов, и из каждого типа были выбраны два «крайних» района-представителя в разных частях города. В среднем на каждый из 17 районов приходилось около 200 анкет.

[6] Easterly W. The Racial Tipping Point in American neighborhoods: Unstable Equilibrium or Urban Legend, NYU, Macroeconomics and Geography, Modena, Italy, May, 2003; Gladwell M. The Tipping Point. How little things can make a big difference. Little, Brown and Co., March 2000, 302 p.; Schelling T.C. Dynamic Models of Segregation // Journal of Mathematical Sociology. № 1, 1971, pp. 143-186