Издательства «КоЛибри» и «Азбука-Аттикус» представляют книгу Роберто Маркезини и Сабрины Тонутти «Бестиарий. Животные в ритуалах, искусстве и фольклоре» (перевод Дианы Солобуто).

Эта книга посвящена реальной и потусторонней фауне. Почему животные всегда были для нас источником восхищения? Как с древнейших времен возникали всё более разнообразные формы, а вокруг них — мифы, легенды и суеверия? Почему животные вошли в мировую культуру в качестве магических и священных символов? Зачем человек использовал их в магических практиках? Химеры, русалки, антропоморфные монстры, оборотни — главные герои разнообразного и увлекательного каталога, который составил Роберто Маркезини — известный итальянский эксперт-зооантрополог.

Предлагаем прочитать фрагмент книги, посвященный медведям.

Медведь

Получеловек-полуживотное, посредник между миром людей и миром духов, знаток целительства, символ материнства и представитель всего мира дикой природы — медведь играет очень важную роль в мифологии и магии североамериканских индейцев.

Способность медведя стоять на двух ногах предполагает связь с человеком либо внешне, либо по происхождению. Поэтому сильное животное стало объектом поклонения по всей Северной Америке. И шаманы, и простые люди обращаются к нему за магической силой и знаниями о травах. Медведь также выступает в качестве тотема у некоторых народностей, например клана Муква индейского племени сауков (Иллинойс).

В силу особенностей анатомии медведя часто называют «получеловеком-полуживотным». Представители племени оджибве называют его «аниджинабе», что означает «индеец». В других культурах медведь занимает положение, равное человеку во всех отношениях, за исключением использования огня. Пищевое табу на мясо медведя говорит о глубине ассимиляции с человеческим коллективом: употребление мяса медведя равносильно каннибализму (такое табу существует, например, у индейцев япавай в Аризоне).

Однако отождествление медведя с человеком приводит и к противоположным результатам. Тлинкиты (группа индейцев северо-западного побережья) воспринимают охоту на медведя как войну, а медведя считают вражеским воином. Ассинибойны (племена, говорящие на языке сиу) включают убитых медведей в список врагов, побежденных в бою, а фоксы (племена Великих озер) относятся к телу убитого медведя так же, как к человеческим врагам: снимают скальп и кремируют труп. Индеец, убивающий медведя, осознает совершаемое им драматическое действие и его опасность. Подобное осознание порождает особый тип поведения: имеет место символическое отрицание убийства и снятие с себя вины за него, что приводит к возникновению ряда ритуалов, известных как «комедия невинности».

«Комедия невинности»

Во многих традиционных обществах убийство животного сопровождается определенными ритуалами. Они сигнализируют о появлении чувства вины за убийство и страха перед его последствиями. Под «комедией невинности» подразумевается некий набор обрядов, благодаря которым убийство отрицается, а ответственность перекладывается на членов группы, не входящих в нее, или подчеркивается возрождение убитого животного.

Особое внимание уделяется обращению с останками — например, кости собирают и помещают в священное место. Таким образом охотник гарантирует животному возвращение к жизни и верит, что оно будет благодарно ему за проявленное уважение. Подобное отношение к останкам медведя встречается у многих народов Северной Сибири (ороки, нанайцы, тунгусы, якуты и др.) и Северной Америки. У североамериканских оджибве существует настоящая «медвежья церемония» с развернутым сценарием для выражения чувства вины.

Большое внимание уделяется поведению охотника после убийства медведя. Он убирает все следы крови со снега и переносит останки медведя в стойбище, где должна соблюдаться чистота. Когда тушу медведя приносят в деревню, молодые женщины закрывают лица, а собак к туше не подпускают. Мужчина-охотник молча удаляется в хижину, так как считает бесчестным хвастаться убийством животного, отдавшего ему свою жизнь. По этой же причине другим людям запрещено поздравлять его.

В охотничьих обществах за убийством животного следует ужас из-за совершенного святотатства, который порождает символические практики отрицания. В животноводческих же обществах ритуал сосредоточен на самом действии и превращает убийство из кощунственного акта в священный: животное становится подношением, жертвой, а само убийство — действием, свободным от практических целей человека. Такая дистанция и отрицание чувств, связанных с убийством животных, существует не только в традиционных культурах. Даже в индустриальных обществах присутствуют более или менее выраженные культурные механизмы, которые снимают с потребителя мяса ответственность за убийство животного.

Различные компоненты нашей культурной системы создают потрясающую мистификацию обращения с домашними животными в обществе и снимают, хотя и не полностью, потенциально связанное с ним чувство вины. Наш лексикон говорит нам уже не о животном как таковом, а о «вещах» — стейк, вырезка, рулька, и т. д., а современные пищевые привычки уже не предусматривают подачу на стол животного целиком, с головой. Эти элементы формируют современную «комедию невинности» наряду с другими: пространственными (животные скрыты от глаз на фабриках), идеологическими (эксплуатация животных фактически узаконена), знаковыми (искажение реальности рекламой). Очевидно, что каждая культура, в том числе и современная западная, по-своему перерабатывает, осмысляет, разбирает и заново воссоздает события прошлого, а вместе с ними и отношения между человеком и животными.

В отношении медведя, на которого охотятся многие североамериканские индейцы, существуют и другие табу. Например, запрет обращаться к нему напрямую — вместо этого животное называют специальными именами: «дедушка», «кузен», «четвероногий человек», «большой» и т. д. Убитому медведю удачливый охотник говорит следующее:

«Черная лапа, не сердись. Не позволяй другим духам медведей злиться. Я убил тебя только потому, что я беден и голоден. Мне нужна твоя шкура, чтобы сделать из нее одежду, и твоя плоть, чтобы накормить мою семью. Нам нечего есть. Видишь, как хорошо ты теперь выглядишь? Это хорошо — быть убитым мной. Когда вернешься к Мемеквесиву (Духу Медведя), расскажи ему, как я с тобой обошелся».

Второй тип отношения к убийству животных приводит нас к двум законам «симпатической магии», сформулированным Джеймсом Фрэзером в работе «Золотая ветвь». Совместное действие этих двух принципов — закона сходства и закона контакта — можно кратко сформулировать следующим образом: если верно, как утверждают эти два закона, что подобное порождает подобное, то тот, кто ест то или иное животное, будет перенимать от него определенные черты, то есть будет стремиться походить на него.

Эти принципы лежат в основе традиций некоторых коренных американцев. Окружая убийство ритуалами, они подчеркивают передачу человеку способностей животного. Например, у квакиутл, народности северо-западного побережья, тот, кто убивает медведя-гризли, становится свирепым, жестоким, диким, непредсказуемым, то есть приобретает качества воина. Однако существует и положительный образ медведя — его прославляют как икону материнства за долгую и нежную заботу, которой медведица окружает детенышей, и как животное-целителя, передавшее людям знания о целебных травах. Тесная связь между медведем и исцелением от болезней признана большинством североамериканских племен.

В языке пуэбло (индейцев юго-запада США) медведь и знахарь — одно слово. У индейцев племени лакота (Южная Дакота) наиболее эффективные целители черпают опыт и силу от духа медведя, вступая с ним в контакт во сне или через видение. Шайенны (Монтана, Оклахома) и другие жители равнин верят, что медведь способен лечить себя и своих собратьев с помощью трав, которые он собирает и знания о которых хранит. Индейцы используют в качестве средств от болезней растения из рациона медведя. Шайенны лечат диарею и кишечные боли корнем, называемым «медвежьей пищей»; самым мощным лекарством оджибве из Онтарио от головной, ушной, сердечной боли и кашля является так называемое «медвежье лекарство».

В некоторых общинах знания медведя-знахаря доступны каждому человеку; в других, напротив, открыты лишь нескольким людям или группам людей. Не только знание целебных свойств трав, но и сила медведя в целом принадлежат исключительно шаману или тайным обществам, для вступления в которые необходимо пройти инициацию (как, например, в «медвежьем обществе» индейцев ассинибойнов).

Медведи и шаманы в сознании людей часто связаны: и тех и других считают сильными и опасными. Во многих охотничьих общинах медведь — шаман животного мира, способный предсказывать будущее (включая свою смерть) и лечить болезни травами, как это делает шаман-человек. Считается, что он может появляться и исчезать, как призрак; двигаться быстро, непредсказуемо и резко, как вихрь; превращаться в человека, животных других видов и даже в неодушевленные предметы.

Медведь часто выступает в качестве духа — помощника шамана, в этом случае последний может рассчитывать на невероятную силу, поскольку медведь представляется самым могущественным из родственных духов. В некоторых североамериканских легендах его даже именуют первым шаманом.

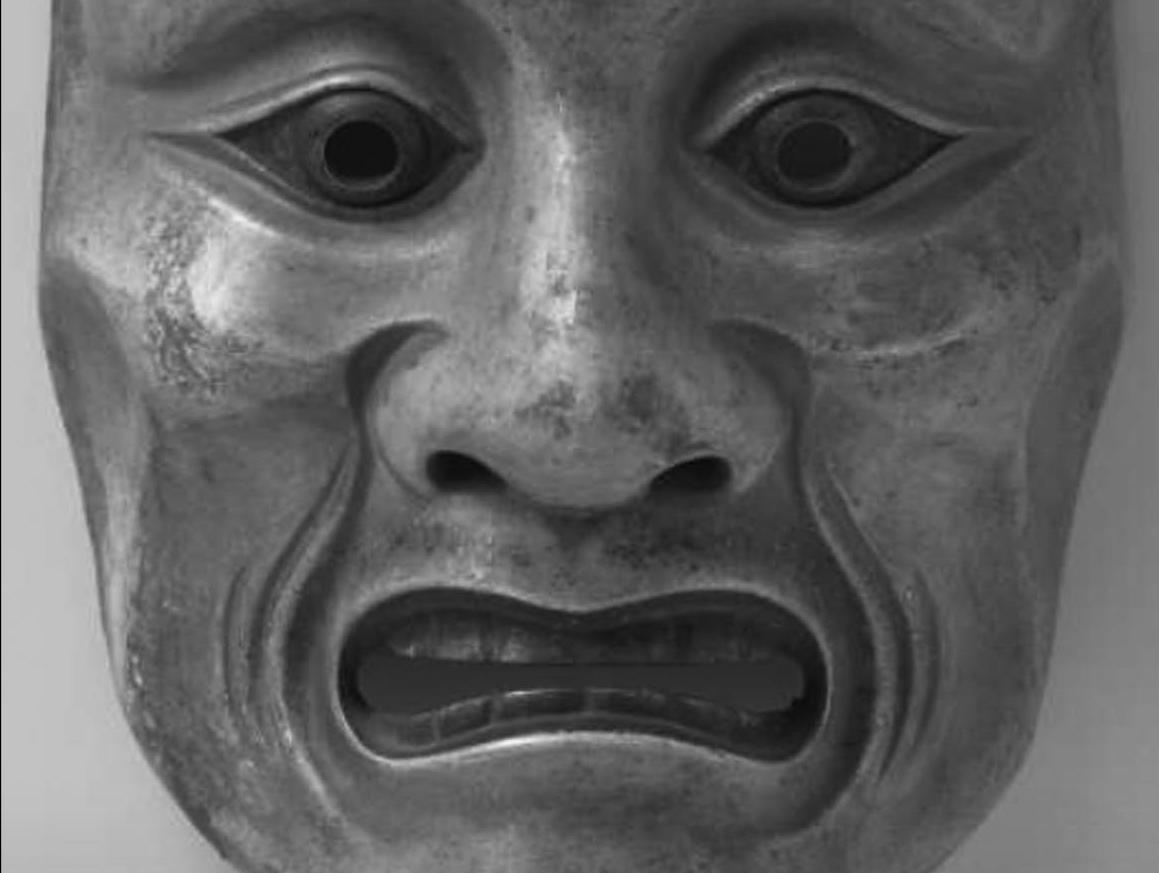

В ходе ритуалов шаманы носят медвежью шкуру, разрисовывают лицо рисунками, напоминающими отпечаток лапы медведя (примером могут служить рисунки на лице индейцев племени ассинибойн), и, как считается, могут даже сами превратиться в зверя — подобные рассказы широко распространены на Великих равнинах.

Во время инициации будущий шаман изолируется от общины, удаляется в уединенное место вдали от деревни и проходит тяжелый период лишений: этот обряд отделения напоминает медвежью спячку, а возвращение шамана в общину соответствует пробуждению медведя. Одновременно инициация символизирует смерть и возрождение: человек умирает как простой смертный и возрождается как шаман. Он получает во сне видение духа-медведя, который будет помогать ему во время сеансов, в экстатических путешествиях в поисках души больного и в лечении болезней с помощью трав.