Издательство «Новое литературное обозрение» представляет книгу Эллен Сэмпсон «Стоптанные. Обувь, эмоциональная привязанность и аффекты ношения» (перевод Софьи Абашевой).

Подержанные и несовершенные предметы одежды часто находятся на периферии моды и потому оказываются вне поля зрения ее исследователей. Тем временем большая часть наших взаимодействий с одеждой состоит именно в ее ношении. Выбрав обувь в качестве объекта своего исследования, Эллен Сэмпсон прибегает к различным научным методам (от феноменологии и антропологии до психоанализа, философии и истории искусств), чтобы рассказать о живой природе отношений между обувью и ее владельцем. Автор анализирует аффективные и мнемонические механизмы, связанные с обувью, демонстрируя, как оставленные на ней следы воплощают человеческий опыт. Отдельная особенность книги — отрывки из дневника, предшествующие каждой главе. Этот дневник отражает эксперимент, проведенный Сэмпсон: она создавала собственную обувь, разнашивала ее, концептуализируя собственные ощущения и перемены своего состояния, связанные с практикой ношения. Эллен Сэмпсон — куратор, исследователь, старший научный сотрудник Школы дизайна Нортумбрийского университета.

Предлагаем прочитать фрагмент книги.

Изготовление одежды и ее ношение как практическое исследование

Хотя методологией моего исследования было создание произведений искусства, предметом исследования были отношения владельца с одеждой, в частности с обувью. Проект заключался в исследовании «через практику», или в практике как способе раскрытия знаний о другом отдельном предмете. Практика была средством, с помощью которого проводилось исследование: изготовление (и ношение) служило средством раскрытия воплощенных и телесных знаний. Проект представлял собой исследование артефакта посредством производства и использования этого артефакта, следовательно, исследователь занимал позицию создателя, пользователя и наблюдателя.

Исследование было направлено на изучение привязанности, которую люди испытывают к своей одежде; способов, которыми благодаря тактильному взаимодействию вещи становятся частью нашего физического и психического «я». Поместив свое исследование в рамки нового материализма и исследований материальности, доминирующего в течение последнего десятилетия направления исследований в области социальных и гуманитарных наук, я поставила вопрос о том, можем ли мы, рассматривая материальные последствия износа и опыт ношения, выработать более глубокое понимание наших отношений с обувью. При этом я предположила, что привязанность к обуви проистекает не просто из потребления, статуса или желания, а из устойчивых тактильных отношений, развивающихся в результате ношения. В литературе о моде обувь часто интерпретируется как признак идентичности или как маркер культурного или социального капитала, соответственно, в этих обсуждениях реальная обувь, обувь как привычный, носимый и телесный объект не фигурирует. Однако, вместо того чтобы опираться на социологическую методологию, основанную на объектно-ориентированных интервью (Woodward 2015; Chong-Kwan 2017), включенном наблюдении (Кларк, Миллер 2010) или на исторических исследованиях архивных объектов, в этом исследовании я использую процессы ношения и использования для изучения привязанности и отношений владельцев с обувью: перед вами исследование материальной культуры, проведенное посредством создания произведений искусства. Результатами моего практического исследования стали артефакты, изображения (инсталляции, видеозаписи и фотографии) и текст.

Проект был разработан в двух частях: диссертация была написана для сопровождения выставки инсталляций, фотографий и видеозаписей: текст следует читать вместе с произведениями искусства и наоборот. Материальные результаты демонстрируют как опыт ношения, так и аффекты, вызываемые изношенной и использованной обувью. Практика направлена на то, чтобы говорить со зрителем на воплощенном языке неявных и тактильных знаний, знаний, полученных путем изготовления, ношения и наблюдения. Это воплощенное и сенсорное знание послужило основой для текста, который, в свою очередь, получил дальнейшее развитие благодаря самому письменному исследованию, так что процессы создания и написания стали повторяющимися и саморефлексивными. Вместе диссертация и художественные произведения формируют единое целое: результаты исследования воплощены в предметах и выражены в словах. Книга представлена в виде отдельных глав текста и изображений, каждая новая глава основана на идеях, рассмотренных в предыдущей. Изображения являются не иллюстрациями, а результатами исследований сами по себе, эквивалентными, но не аналогичными письменной работе.

В этом исследовании в качестве основных практик использовались изготовление обуви и фотографирование, конструирование объектов и создание их изображений по мере их использования и ношения. Однако центральное место в исследовании занимали практика ношения, использования этих туфель ручной работы и процесс изменения их материальной формы в процессе использования: растяжения кожи и изнашивания каблуков. Таким образом, в работе ношение позиционируется как еще одна форма «изготовления», поскольку обувь трансформируется в процессе использования. Износ «активировал» арт-объекты по мере того, как они входили в резонанс с опытом. Они наделялись эмоциональным посылом не только в процессе дизайна или изготовления, но и в процессе создания телесного отпечатка. Эти арт-объекты были «сделаны» через износ.

В ходе моего исследования я изготовила, надевала и ходила в нескольких парах обуви, повторяя практику производства, использования и ношения. Эти туфли — арт-объекты, «сделанные» в процессе ношения, — были спроектированы таким образом, чтобы как за счет выбора материалов их создателем, так и за счет дизайна их формы усилить и расширить взаимодействие владельца с миром. Многие из пар туфель, произведенных и носившихся на протяжении всего этого исследования, имели ярко выраженные заостренные или удлиненные носки. Выбор такой формы в некоторой степени определялся эстетикой (или влиянием моего личного вкуса); однако также эти решения были концептуальными, относящимися как к желаемому визуальному эффекту произведений, так и к тому, как обувь может вести себя во время ношения. Расширяя и удлиняя стопу, а следовательно, и схему тела и границы тела, я, как владелец и исполнитель, дальше проникала «в мир». Носки ботинок быстрее истирались, а подошвы большей площадью поверхности вдавливались в грязь дорог. Мое одетое тело двигалось впереди меня, мои туфли выступали за пределы стопы. Туфли быстрее изнашивались и теряли презентабельность; они ускоряли и усиливали мое взаимодействие с миром. Загнутые носки и потертости, появившиеся в результате ношения, — это показательные отпечатки моего исследования, они являются следами проведенного исследования. Одиноко стоящие туфли — это запись отсутствующего перформанса, жестов, которые зритель не увидит, ведь для него останутся только их следы, следы на обуви. Расширение схемы тела, выталкивание меня в пространство, стало средством исследования, способом приблизиться к границам и порой их преодолеть.

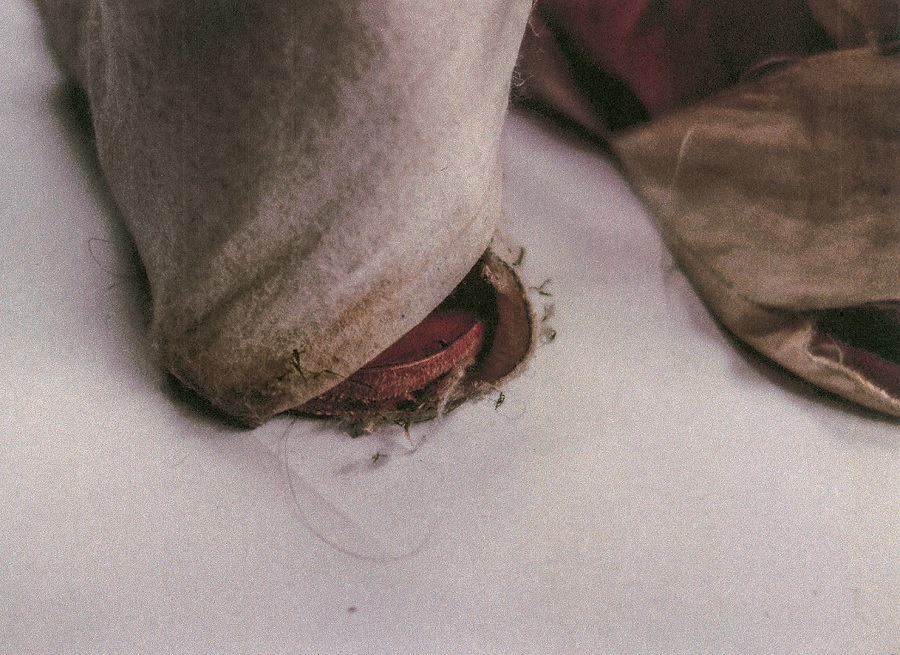

Сделанные мной туфли ломались легче, чем «нормальные» туфли, и были открытыми, так что отпечатки тела были легко видны. Обувь делала следы воплощенных и телесных отношений между носящим и носимым более очевидными для зрителя и, таким образом, сместила акцент с обуви как товара на обувь как хронику. Чтобы этого добиться, я абстрагировала туфлю, разобрала на части и упростила ее конструкцию. Я подчеркивала определенные качества, такие как способность стельки хранить отпечаток ноги владельца, мягкость окутывающей стопу комнатной тапочки, прочность и гулкий резонанс деревянных подошв. Я сделала обувь, внутренности которой открыты взгляду, и всем своим видом она требует, чтобы зритель вступил во взаимодействие с интимной материальностью износа. Делая обувь более абстрактной, я опиралась на две традиции изготовления обуви: мягкую и жесткую. Мягкая обувь была изготовлена из кусочков текстильного материала: выкроена, сложена и завязана, чтобы обхватить стопу. Такая обувь быстро разрушалась, принимая форму стопы по мере того, как она растягивалась и изнашивалась. Их простая складчатая конструкция позволяет после ношения разворачивать их и укладывать плашмя, открывая взгляду следы использования.

В конце концов самые мягкие туфли, сделанные из шелка и кожи, полностью сносились, распались на части под тяжестью моего тела. Одновременно я сделала сабо и паттены, или твердые деревянные и металлические защитные ботинки, которые носят поверх обычной обуви. Они скалывались, царапались и гнулись, а не растягивались или изнашивались. Жесткие ботинки вступали в противодействие с моим телом, отдавались вибрациями в коленях и натирали пальцы ног. При создании этих абстрактных туфель в своем исследовании я опиралась на концепцию «остранения» Виктора Шкловского (Шкловский 2016), то есть делала обувь и ее ношение (как повседневную практику) чуждыми, незнакомыми. Обувь остранялась как через абстрактность формы — она не «считывалась» как повседневная обувь, так и через помещение ее, повседневного и потенциально отвратительного артефакта, в пространство художественной галереи.

1.5. Фотография перформанса «Складка». 2013

Ходьба как практическое исследование

Ходьба — процесс отпечатывания посредством движения — была основным средством создания следов ношения в течение большей части этого исследования. Обувь была сконструирована так, чтобы ее маркировал износ и чтобы она, в свою очередь, оставляла следы на моем теле. Я носила ее в течение различных отрезков времени, которые варьировались от часов до дней, недель и месяцев. Эти акты ходьбы вновь и вновь пересекали границы между привычным, рутинным и перформативным. В ходе исследования работа по созданию произведений искусства тоже стала повседневной практикой. В «Техниках тела» Марсель Мосс (Мосс 2011б) описывает способность идентифицировать людей по их походке не только в ситуациях, когда ходьба принципиально перформативна, но и в неперформативных ситуациях, таких как прогулка по улице. Мосс поясняет: «Например, я думаю, что смогу узнать девушку, воспитанную в монастыре. Как правило, она ходит со сжатыми кулаками <…>. Стало быть, существует также и воспитание походки» (там же: 307). Практики повседневной жизни — это овладение «техниками тела», то есть обучение походке, движению и взаимодействию с другими и в контексте действий других (см.: де Серто 2010).

1.6. Фотография перформанса «Складка». 2013

Хотя такие техники приобретаются в процессе передачи традиций, в процессе приобретения и исполнения они индивидуализируются. Движения являются как культурными, так и личными, наши жесты одновременно культурно специфичны и исключительно индивидуальны. Наши движения — это род квалифицированной работы, соединение социальных и телесных знаний в повседневной деятельности. Ношеная и использованная одежда и, в частности, ношеная и использованная обувь становятся уникальными благодаря этим техникам тела, усвоению индивидом и интерпретации телесных культурных практик. В процессе одевания и повседневной жизни мы помечаем и видоизменяем нашу одежду. Точно так же как линия, начертанная ручкой или кистью, в основе своей является жестовой, основанной на техниках тела, следы ношения на нашей одежде являются результатом техник нашего тела. Именно такие следы это исследование стремилось усилить и сделать явными. Ходьба — это акт присутствия в мире. Это средство «предъявления» себя, слияния намерения и существования в публичной сфере. Сара Ахмед пишет:

Меня всегда изумляла фраза «проторенная дорожка». Дорожка прокладывается многократным «проторением» земли. Мы можем рассматривать дорожку как след прошлых путешествий. Дорожка состоит из следов — отпечатков стоп, которые «торят» и которые при «торении» создают линию на земле. <…> Возникает парадокс следа. Линии одновременно создаются, когда по ним следуют, и прослеживаются в процессе создания (Ahmed 2006: xix–xx).

В контексте данного исследования идеи взаимной модификации и взаимозависимости особенно актуальны: поведение носящего/исследователя (его/ее исследовательская практика) заключается в урегулировании множества отношений; как материальных, так и телесных.

Ношение одежды как социальные отношения

Хотя особая методология этого исследования может быть нетрадиционной, тема исследования — ношение одежды как воплощенный опыт — таковой не является. Ношение как воплощенная взаимосвязь между одеждой и ее владельцем формирует отдельное и все более значимое направление исследований моды. Товарная теория (то есть концепция одежды как товара в сети транзакций, а не как вместилища жизненного опыта), дарение и обмен лежат в основе многих наших представлений об одежде. Отношения между одеждой и человеком являются взаимными. Эта взаимность является как физической, так и психической. Предметы гардероба являются активными агентами, которые могут воздействовать на нас как на пользователей множеством способов. Рассматрив ая одежду как активного агента в системах вещей, я возвращаюсь к словам Джелла:

Непосредственный «другой» в социальных отношениях не обязательно должен быть другим «человеческим существом» <…>. Социальное действие может совершаться по отношению к «вещам», и «вещи» могут совершать социальное действие <…>. Совершенно очевидно, что люди формируют то, что явным образом является социальными отношениями с «вещами» (Gell 1998: 17).

Таким образом, изучая ношение, мы изучаем социальные отношения между людьми и их одеждой. Одежда обладает способностью как оказывать глубокое эмоциональное воздействие, так и вызывать изменения. Предметы гардероба являются активными и порой неуправляемыми агентами.

1.7. Фотография перформанса «Складка». 2013

В области исследований моды книга Джоан Энтуисл «Модное тело» (2000) находилась на передовой движения к более глубокому пониманию ношения. Позиционируя моду как «плотскую практику», она утверждает, что понимание тела в культуре требует понимания того, как текстуальное тело (тело, сформулированное в дискурсах, созданных текстами, такими как журнал мод) соотносится с опытом воплощения (тело, сформулированное в повседневной жизни через опыт и практику одежды) (Entwistle 2000: 239).

Согласно Энтуисл, ношение — это активный процесс присвоения, изменения и компромисса. Исследуя способность одежды видоизменять и опосредовать, исследователь практики ношения костюмов и перформанса Салли Э. Дин особенно удачно формулирует (и применяет) эту концепцию:

В наших повседневных наблюдениях мы видим, как то, что мы носим, влияет на то, как мы двигаемся и как нас воспринимают. Например, если я надеваю туфли на высоком каблуке, то хожу совершенно по-другому, чем если бы я надела ботинки. То, как я ощущаю свои стопы, да и все мое тело, отличается; я создаю совершенно другого «персонажа», и основа моих взаимодействий с окружающей средой и людьми вокруг меня также меняется (Dean 2012: 168).

Этот аффект — особая способность одежды воздействовать на нас — является как символическим, так и телесным/материальным. Одежда является как локусом, так и агентом воздействия, и в то же время сама подвергается воздействию. Словами Ахмед: «Вещи трогают нас, и, будучи тронутыми, мы создаем вещи» (Ahmed 2010: 33), соответственно, тело и одежда находятся в постоянно повторяющемся цикле воздействия друг на друга. В процессе ношения телесное «я» подвергается физическому и эмоциональному воздействию, и одновременно меняются материал одежды, ее значения и ценность: «Материя чувствует, разговаривает, страдает, желает, тоскует и помнит» (Barad, цит. по: Dolphijn & Tuin 2012: 60). Этот цикл аффектов формирует как телесные «я», идентичности, так и одежду. Отталкиваясь от работ Гуссерля и Мерло-Понти, Ахмед пишет: «Я предположила, что ориентация объектов определяется тем, что объекты позволяют мне делать. Таким образом, объект — это то, на что направлено действие» (Ahmed 2006: 27).

Предметы нашего гардероба (как составляющие часть наших «схем тела», так и чуждые по отношению к ним) дают нам возможность (как психически, так и социально) пересекать пространства и совершать действия: наша одежда (и особенно обувь, в силу ее способности менять нашу моторику и мобильность) ориентирует нас в мире.

В контексте этих ориентаций Софи Вудворд и Том Фишер (Woodward & Fisher 2014) исследуют способность одежды влиять на телесный и эмоциональный опыт. Они рассматривают одежду в качестве агента в сложном сенсорном взаимодействии с телесным «я», утверждая, что, «несмотря на сдвиг в сторону феноменологического подхода к воплощенной моде <…> также наблюдается недостаток внимания к способам ношения и изготовления модных вещей с точки зрения мультисенсорности, где материал стоял бы на первом месте (Ibid.: 12). Они пишут о чувственной и материальной природе одежды, о том, как одежда поддерживает намерение и препятствует ему. Описывая неудачи в моде, они отмечают, что тактильное ощущение дискомфорта в какой-либо вещи может привести к тому, что предмет одежды будет задвинут на дальнюю полку платяного шкафа. В исследованиях Вудворд и Фишера подчеркивается материальная агентность одежды: ее способность через форму — а не значение — влиять на телесный и воплощенный опыт. Согласно их наблюдениям,

одежда в удачном сочетании, которую женщина носит и в которой чувствует себя комфортно, через свою материальность эффективно воплощает намерения этого человека. И наоборот, когда наряд неудачный, материальность одежды может помешать намерениям женщин: кожаная юбка, которая, как они надеялись, придаст им сексапил, вместо этого может заставить их выглядеть перегретыми и потными (Ibid.: 4–5).

Этот потенциальный дискомфорт, будь то психический или физический, занимает центральное место как при выборе одежды, так и в тактильных ощущениях от ношения: мы часто ищем одежду, которая нам «подходит», будь то стилистически или физически (см.: Eco 1986).

1.8. «Складка» 4. 2013

Для выявления сенсорных и материальных аспектов ношения одежды в своем исследовании Вудворд использует разные методы. В частности, в объектно-ориентированных интервью, где присутствует обсуждаемый предмет гардероба, который рассматривают или держат в руках, тактильное взаимодействие стимулирует обсуждение, воспоминания и размышления.

Аналогичным образом, исследовательница сенсорного аспекта моды Сара Чон-Кван (Chong-Kwan 2017) пытается сопоставить многочисленные сенсорные и эмоциональные аффекты одежды. Опираясь на объектно-ориентированные интервью Вудворд (Woodward 2015) и сенсорную этнографию Пинк (Pink 2005; Pink 2015), Чон-Кван исследует, «как сенсорное взаимодействие с одеждой влияет как на материальность предметов одежды, так и на участников, провоцируя определенное поведение, мысли, воспоминания и эмоции» (Chong-Kwan 2017: 2). Отказываясь рассматривать визуальный аспект моды, Чон-Кван стремится зафиксировать то, как одежда заставляет себя чувствовать тех, кто ее носит, и тех, кто ее не носит, исследуя аффекты, вызываемые текстурами и запахами.

Чон-Кван подчеркивает сложность передачи этих переживаний средствами языка и то, с каким трудом ее собеседники пытались сформулировать свои ощущения:

Интервью выявили отсутствие подходящего языка для четкого выражения определенных типов сенсорного опыта. Часто участники затруднялись объяснить свой опыт. Такое случалось, когда речь шла о нескольких сенсорных модальностях, и в результате участники не могли определить отдельные сенсорные модальности, описывая вместо этого более целостное общее «ощущение», «чувство» или «сущность» (Ibid.: 25).

Именно в контексте данного коммуникативного сбоя, невозможности сформулировать для другого, как «ощущается» параллельный сенсорный опыт ношения, я решила применить ношение как методологию исследования — методологию, предназначенную подчеркнуть, воплотить и материализовать аффекты ношения. Выбрав ношение в качестве метода проведения исследований, я стремилась осуществить сдвиг, переход от наблюдателя к участнику во многом так же, как это делали исследователи-создатели. Этот сдвиг позволил мне получить больший доступ к моему телесному опыту ношения и одновременно усилил агентность обуви, которую я носила. Заняв позицию носящего/исследователя, я сделала себя, свое тело и свою обувь предметом исследования. Я испытывала обувь на собственном опыте — мое сенсорное знание оказалось в центре исследования. Это сенсорное знание, как результат автоэтнографической практики, было зафиксировано в письменном виде (дневники и диссертация), в фотографиях и на видео.

Вудворд и Чон-Кван в основном обсуждают одежду других, а не свой собственный сарториальный выбор и опыт. Работы обеих исследовательниц основаны на мнемоническом потенциале одежды (а для Чон-Кван — на особом аффекте следов использования и износа) и требуют, чтобы субъект исследования погружался в воспоминания, прикасаясь к предмету одежды или держа его в руках. Хотя Вудворд кратко описывает случай, когда на одном интервью она почувствовала себя слишком нарядной и с тех пор думает дважды о своем выборе одежды, нам вряд ли удастся составить представление о ее воплощенном и телесном опыте «проведения» исследований. Мы также не понимаем, какие чувства Вудворд как исследователь испытывала (и испытывала ли) по поводу одежды, которую держали в руках и обсуждали испытуемые: она пишет о том, как слушала и смотрела, но не о прикосновениях. Этим я не хочу сказать, что какая-либо из этих (превосходных) методологий менее верна, а отмечаю лишь то, что, позиционируя себя как «исследователя-носящего», я стремилась преодолеть существующий «пробел» или пространство незнания, возникающее при описании чужого опыта.