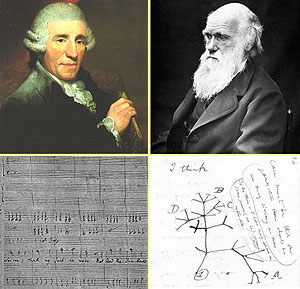

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения натуралиста Чарльза Дарвина (12 февраля 1809 – 19 апреля 1882) и 150 лет со дня выхода его главного труда – «Происхождение видов», а также 200 лет со дня смерти композитора Йозефа Гайдна (31 марта 1732 – 31 мая 1809). О том, что объединяет этих почти современников, работавших в несколько разных сферах - статья доктора биологических наук, профессора кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Алексея Меркурьевича Гилярова.

Новый год – дата условная. Это понимают, кажется, все. И, тем не менее, в новогодние дни мы чаще, чем в другие, задумываемся о том, что сделали (а чего не сделали) в году закончившемся, и что хотели бы сделать в году наступающем. Люди, небезразличные к культурному контексту нашей жизни, склонны к тому же поразмышлять о том, что они в минувшем году открыли для себя нового (конечно, наряду с «открытиями» могли быть и «закрытия»), а чего следует ожидать от года грядущего.

От этих крайне банальных рассуждений я хочу перейти к двум круглым датам, которые, конечно же, официально и с большой помпой будут отмечаться в наступившем году во всем мире, но к которым у каждого из нас может быть и свое личное отношение. Обе эти даты переносят нас на 200 лет назад – в 1809 год. Именно в тот год, 12 февраля, в Англии появился на свет Чарлз Дарвин, впоследствии – не только блестящий натуралист, но и естествоиспытатель-мыслитель, обладающий острым аналитическим умом, человек, придумавший простое объяснение того, как и почему происходит эволюция организмов.

В том же, 1809 году, 31 мая, скончался Йозеф Гайдн, великий австрийский композитор, один из родоначальников стиля, называемого «высокой венской классикой», основатель жанра симфонии и сонаты, скромный человек с хорошим чувством юмора, сочинявший очень красивую музыку. Кажется, Дарвин не проявлял никакого интереса к музыке, а Гайдн – к биологии (точнее – к естественной истории, которая занимала тогда место биологии). И, тем не менее, и Гайдн, и Дарвин принадлежат одной великой европейской культуре. Они оба внесли свой вклад в её становление, оба (каждый по-своему, конечно) дороги нам – людям, живущим в XXI веке. Значимость обоих особенно понятна нам сейчас, когда мы знаем не только то, что было до них, но и то, что стало после, когда мы можем взглянуть на них с точки зрения подхода, который наш современник, замечательный музыкант Алексей Борисович Любимов в высшей степени удачно окрестил «стереоскопической хронографией».

Со смертью Гайдна в музыке окончилась эпоха барокко. Собственно говоря, заканчивалась она постепенно на протяжении значительной части XVIII века, а Гайдн был не только свидетелем, но и активным участником происходивших тогда перемен. Начинал же он как вполне барочный композитор. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать, как звучат его ранние сонаты, исполняемые на клавесине – инструменте, который как никакой другой воплощает сам дух стиля барокко, его изящество, простую структуру, и в рамках этой структуры - бесконечные вариации (то, что и делает эту музыку всегда узнаваемой и неузнаваемой одновременно). Конечно, потом все уже меняется, и Гайдн начинает развивать в своих сочинениях идеи, идущие от Карла Филиппа Эммануила Баха, старшего сына великого Иоганна Себастьяна, писавшего, впрочем, совсем другую музыку.

В течение жизни Гайдна серьезные изменения происходили не только в самой музыке, но и в устройстве музыкальных инструментов. На смену клавесину, щипковому инструменту, пришел хаммер-клавир, в котором по струнам ударяют молоточки, и у которого появляется педаль. Но и хаммер-клавир стал быстро преобразовываться, всё более приближаясь к современному фортепиано с его куда более богатыми возможностями звукоизвлечения. Эволюция музыкальных инструментов чем-то очень напоминает эволюцию биологическую, но это тема для отдельного разговора.

Если Гайдн родился музыкантом, то Дарвин родился натуралистом. Дар натуралиста, также как дар музыканта – врожденный. Внешние обстоятельства – домашнее воспитание, образование, круг общения – могут в той или иной степени способствовать его развитию, но не могут его заменить. Образование, полученное Дарвином (незаконченное медицинское, а потом богословское) скорее было важно для формирования его общего культурного уровня, но не для совершенствования дара натуралиста. Здесь он был талантливым самоучкой, правда, уже в ранней молодости сумевший наладить тесные контакты с квалифицированными специалистами. Рекомендация одного из них, ботаника Генслоу, позволила Дарвину устроиться в качестве натуралиста на корабль «Бигль», отправившийся вскоре в кругосветное путешествие.

Судя по записным книжкам Дарвина, именно во время этого, продлившегося почти пять лет, путешествия у него возникли сомнения в постоянстве видов, хотя неизменность мира природы – один из краеугольных камней классической естественной истории. Предполагалось, что в созданном Творцом, совершенном и сбалансированном мире, каждый вид играет свою, уготованную ему свыше, роль в поддержании природного равновесия. Изменение видов могло бы это равновесие нарушить. В этих своих сомнениях Дарвин был вовсе не одинок. Мысль о том, что живые организмы менялись на протяжении истории Земли, высказывалась уже не раз. Заслуга Дарвина была в другом, а именно – в том, что он предложил гениально простое объяснение того, как и почему виды животных и растений изменяются со временем. Саму идею естественного отбора (а это, безусловно, главное, что есть в дарвинизме) можно свести к нескольким тезисам. Вот они: 1) организмов на свет появляется много и от рождения они разные; 2) только часть этих организмов сумеет дожить до взрослого состояния и оставить потомство; 3) поскольку особи исходно не одинаковы, очевидно, что в тех или иных ситуациях какие-то индивидуальные особенности могут оказаться полезными, а какие-то – вредными.

И всё! Оказывается, более ничего не нужно, чтобы понять, что заставляет виды изменяться во времени. Новосибирский энтомолог Олег Костерин в блестяще написанной статье «Дарвинизм как частный случай бритвы Оккама» очень точно заметил: «Основной смысл и величие дарвинизма … в том, что он утверждает отсутствие специальных механизмов эволюции, в той или иной степени предполагающие эволюционные изменения в качестве своей «цели» (в кавычках или без)… ». Подчеркнем, что протекающая таким образом эволюция ничего не может предвидеть, она не направлена на решение проблем будущего, она имеет дело только с настоящим. Она никогда не априорна, а всегда апостериорна. И, тем не менее, не ставя перед собой никакой цели, она приводит к такому устройству мира живой природы, которое кажется нам в высшей степени целесообразным.

Но вернемся к Гайдну. Музыка барокко, свидетелем увядания которой он стал, характеризовалась сочетанием неких паттернов (упорядочивающих структур) и бесконечных вариаций в рамках этих паттернов. Это музыка, с одной стороны – очень «правильная», с симметричной конструкцией, а с другой – очень мягкая, не навязчивая (под нее можно беседовать, выпивать и закусывать, что и делалось, когда ее исполняли на ассамблеях). В ней нет еще жёсткого детерминизма, раскручивающегося сюжета, стрелы времени – всего того, что получает такое развитие в музыке XIX и XX веков. Эволюция музыки шла постепенно, хотя и с разной скоростью в разное время. Квартеты Шостаковича, кончерто-гроссо Шнитке, или скрипичные концерты Губайдулиной не могли появиться в начале XIX века. Музыка должна была еще пройти длинный путь. Гайдн и его младшие современники – Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен стояли у начала этого пути. Это было время «Sturm und Drang» («Бури и натиска»), литературного течения, подчеркивающего эмоциональность и субъективность автора, время противостояния рационализму и «объективности». В музыке все больше дозволялось самому композитору. Рамки формы стали менее жесткими (точнее изменилась сама форма). И хотя Гайдна вряд ли можно назвать великим реформатором, он, безусловно, был одной из крупнейших фигур эпохи перемен.

В конце XX – начале XXI века мы видим непреходящий интерес и к Дарвину и Гайдну. Практически вся современная биология (от старомодной морфологии до новомодной молекулярной генетики) опирается на те представления о механизме эволюции, которые были открыты Дарвином, хотя это далеко не всеми осознается. Хочу привести ещё одну цитату из уже упомянутой статьи Костерина:

« … задаваться вопросом «а прав ли был Дарвин» сейчас имеется не больше оснований, чем вопросом «возможен ли летательный аппарат тяжелее воздуха». (Вообще, ничто так не повредило делу теории Дарвина, как два слова – «теория» и «Дарвина», как если бы все до сих пор сводилось к чисто умозрительному построению отдельно взятого джентльмена. Почему бы не назвать современную физику «теорией Галилея»? Успешное развитие науки об эволюции спустя двести лет после Дарвина и благодаря Дарвину вполне заслужило того, чтобы не называться «теорией»)… » (курсив автора).

Что касается Гайдна, то его сочинения звучат в концертных залах постоянно. Причем, все чаще их исполняют на тех «исторических» инструментах, для которых и писал автор. Здесь нельзя не упомянуть титаническую работу, проделанную выдающейся немецкой клавесинисткой и пианисткой Кристиной Шорнсхайм, которая на старых инструментах (клавесин, клавикорд, хаммер-клавир) исполнила и записала всего клавирного Гайдна (13 компакт-дисков). Прослушивание этих записей открывает для нас совершенно новое измерение в, казалось бы, знакомой музыке, недоступное слушателям на протяжении по крайней мере 150 предыдущих лет. С другой стороны, Гайдна исполняют и на современных инструментах, дающих старым произведениям не только новое звучание, но позволяющих по-новому взглянуть и на их основное содержание (сразу вспоминается исполнение сонат Гайдна такими пианистами, как Глен Гульд, Святослав Рихтер, а в недавнее время – Екатерина Державина).

Иногда Гайдн используется как некая точка отсчета и композиторами. Самый известный пример – Первая симфония Альфреда Шнитке, где помимо прямой, легко узнаваемой цитаты из «Прощальной симфонии» Гайдна, есть и чисто театральный прием, отсылающий нас к этому произведению. Как известно, в конце «Прощальной …» музыканты по очереди тушат свечи у пюпитров и тихо покидают сцену (потом уходит и дирижер, и только две скрипки заканчивают все произведение). У Шнитке же симфония начинается с того, что музыканты стремительно вбегают на сцену, хватают инструменты и сразу же начинают играть. Начинается настоящий музыкальный хаос и только потом пришедший дирижер восстанавливает порядок. Перекличка Первой симфонии Шнитке с «Прощальной симфонией» Гайдна столь бросается в глаза, что стало уже традицией оба эти произведения исполнять в одном концерте.

И Дарвин, и Гайдн, конечно, каждый по-своему, входят в культурный контекст нашего времени. Можно было бы сказать, что мы их с благодарностью вспоминаем. Но это было бы не совсем правильно. Вспоминают то, что было, но прошло. А Гайдн и Дарвин не «прошли», они есть с нами сейчас, и потому они – наши современники!

В иллюстрации использованы портрет Йозефа Гайдна (кисти Томаса Харди, 1792 г.), его ноты, фотография Чарльза Дарвина (Дж. Камерон, 1869 г.), рисунок из его записной книжки 1837 г. - первый набросок идеи об эволюции.

Литература

Костерин О.Э. Дарвинизм как частный случай «Бритвы Оккама» // Вестник ВОГиС 2007, Том 11, № 2. С. 416-431.