12 мая на Новгородском семинаре, традиционно проходящем на Историческом факультете МГУ, состоялось скромное празднование юбилея А.А. Зализняка. Скромное – потому что юбиляр не любит чествований и славословий, и было забавно слышать, как коллеги Андрея Анатольевича благодарят его, что он согласился отметить праздник хотя бы в форме семинара.

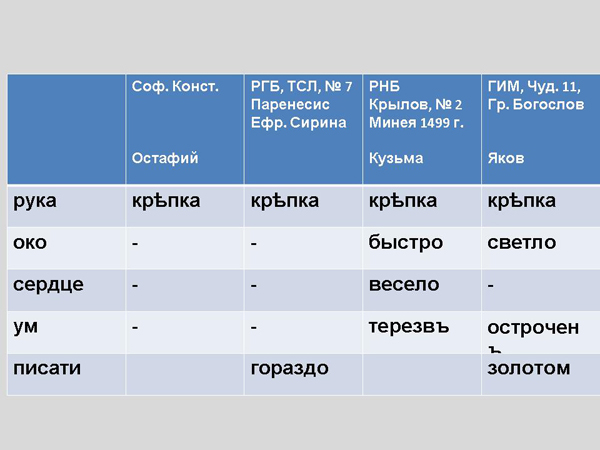

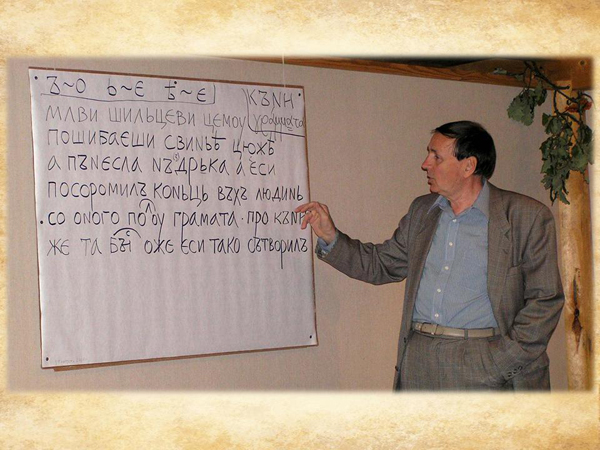

Свое вступительное слово членкор РАН Алексей Гиппиус изящно замаскировал под доклад об идеале средневекового русского писца по данным книжных маргиналий и эпиграфики.

Вместе с Юрием Артамоновым он изучил надписи, вырезанные русичами на стенах Софийского собора в Стамбуле (324 год), поговорил с умным Obama cat в этом храме, а также обратился к древнерусским текстам.

И идеальный портрет человека, который должен был прекрасно владеть словом, пером и умом, оказался таким: «Рука крѣпка, око быстро и светло, сердце весело, ум терезвъ и остроченъ, писати гораздо золотом».

«И такого идеального писца мы все знаем!», – воскликнул Алексей Гиппиус. И тут на экране появился герой, олицетворяющий этот идеал и все захохотали, узнав всеми любимого Андрея Анатольевича.

Видеозапись доклада А. Гиппиуса, 12 мая 2015 года

На этом шуточно-серьезный научный доклад завершился, и затем профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ Елена Рыбина показала всем презентацию «Зализняк во всём многообразии новгородской жизни» с прекрасными фотографиями с новгородских археологических раскопов, многие из которых сделала она сама. Все эти фотографии она потом подарила Андрею Анатольевича в виде большого фотоальбома.

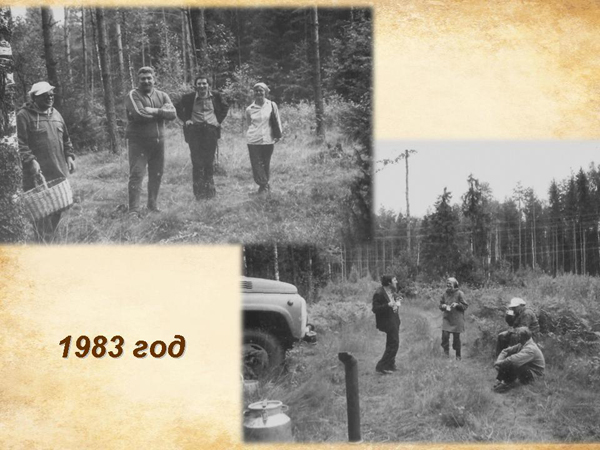

В конце сезона раскопок в Новгороде каждый раз делается общая фотография.

Елена Александровна Рыбина отметила, что Андрей Анатольевич Зализняк первый раз приехал в новгородскую экспедицию в 1982 году, но фотографии того года нет, а есть 1983 года.

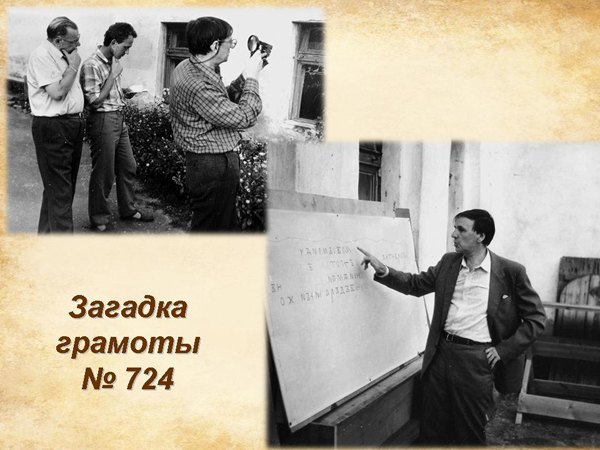

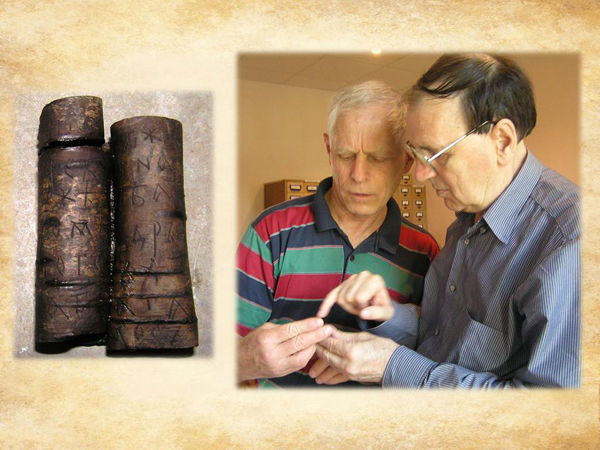

Это замечательная грамота №724 (на фото ниже), расшифровка которой продолжалась несколько лет. «Верхняя фотография совершенно не постановочная», – пояснила Елена Александровна. Текст грамоты, состоящей из восьми строк, был совершенно затерт, и лингвисты выскочили на закате во двор, чтобы лучше рассмотреть в косых лучах солнца, что же на ней написано.

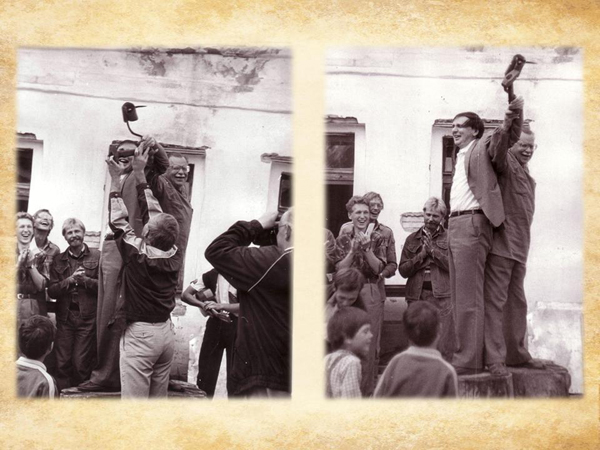

Увидев эту фотографию (внизу), аудитория засмеялась. «Монументальная скульптура [Зализняка и Янина] 1991 года», – сказала Елена Рыбина.

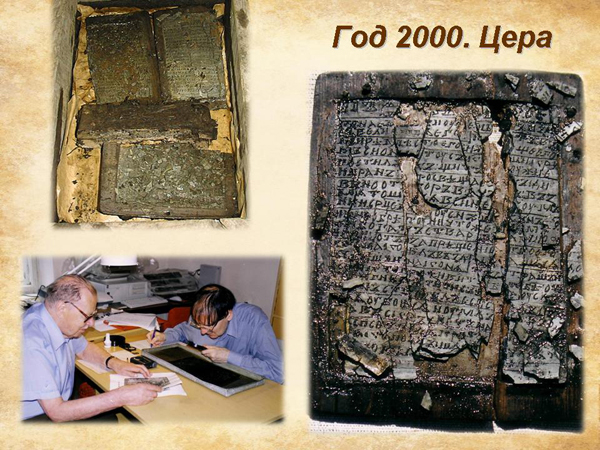

Знаменитая находка 2000 года – Цера (древнейшая славянская книга). На сайте Музея истории НовГУ об этой находке говорится следующее: "Сенсацией археологического сезона 2000 года в Новгороде для исторической науки стало обнаружение древнейшей книги. 13 июля 2000 года на лабораторный стол Троицкого раскопа легла небывалая находка. Три деревянные дощечки (как выяснилось в дальнейшем, изготовленные из древесины липы), толщиной в один сантиметр, скрепленные также деревянными шпонками, оказались древней рукописью. Ее размер 19 х 15 сантиметров.

...Находка была извлечена из достоверно датированных слоев конца Х – первой четверти XI веков. Вероятная дата находки – примерно второе десятилетие XI века. Между тем древнейший известный манускрипт, написанный кириллическим письмом, датируется 1056-1057 годами. Это знаменитое Евангелие, изготовленное по заказу новгородского посадника Остромира. Все остальные самые древние кириллические рукописи относятся также ко второй половине и к концу XI столетия. Значит, на лабораторный стол легла рукопись на полвека более ранняя. А стало быть, эта находка – великое событие не только в истории русской, но и болгарской, и сербской, и хорватской, и македонской культур, поскольку во всем славянском мире не существует более ранней датированной рукописи, нежели «Остромирово Евангелие».

Ученые сумели разобраться по уцелевшим фрагментам, что в основе текста –75-й, 76-й и часть 67-го псалма из псалтыри – главной богослужебной книги, являющейся источником большинства молитв. Данная археологическая находка – одна из тех книг, которую читали первые новгородцы, принявшие крещение. Одна из первых книг, по которой многие из них могли учиться письму. Ведь именно Псалтырь на протяжении столетий была первой и самой необходимой книгой, из которой наши предки брали уроки чтения и письма. Многие псалмы, звучавшие ежедневно во время церковной службы, христиане знали наизусть. Предположение об учебном предназначении находки подтвердилось блестящим образом. Оказалось, что на бортиках цер имеются плохо различимые процарапанные надписи, сделанные тем же почерком, что и текст на доске. Их удалось прочесть академику А.А. Зализняку. Вот одна из этих надписей: «Без от себе прогнания всех людей, без отлучения алчущих знания», т.е. «Для привлечения всех людей, алчущих знания»".

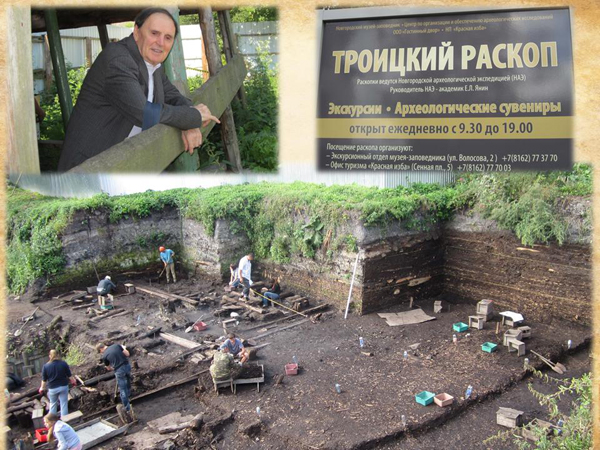

«Это Андрей Анатольевич показывает, где будут найдены грамоты», – сказала Елена Александровна под смех аудитории, комментируя фото ниже. – «И действительно потом там грамоты нашли». Когда планировали XIII и XIV Троицкие раскопы, то этот участок оставили, потому что наверху стояли туалеты. И Зализняк не раз говорил, что этот участок нужно копать, потому что там наверняка много грамот.

«Нашли новую грамоту, фотограф ее снимает, а Андрею Анатольевичу не терпится ее прочитать и он пробирается к ней поближе», – пояснила Елена Александровна еще несколько прекрасных фотографий, запечатлевших лингвиста на «охоте».

«Добыча Зализняка!»

С коллегами.

На досуге, в лесу.

Нижеследующий слайд рассказывает об одной решенной А.А. Зализняком лингвистической загадке. На построенном в конце XII века Церкви Спаса Преображения на Нередице (1198), расположенной недалеко от Новгорода, на одном из столбов есть такая надпись:

непоусечь

пѧсу.

.А.А. Зализняку удалось расшифровать, что на этой надписи приведена последовательность сокращений дней недели с воскресенья до субботы. Прекрасный рассказ об этой лингвистической задаче приведен на сайте Элементы.ру.

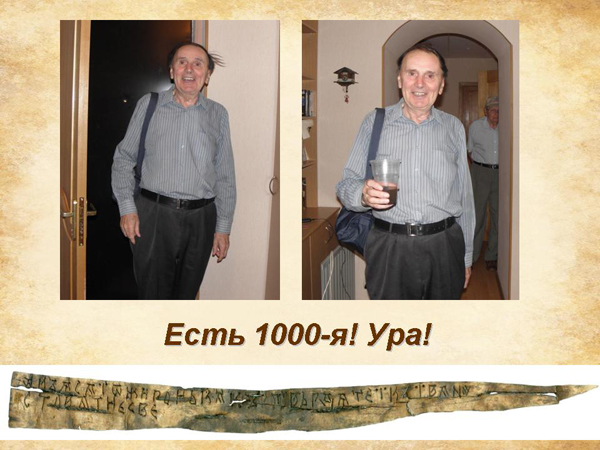

После находки 1000-ой грамоты ученые устроили настоящий праздник на теплоходе.

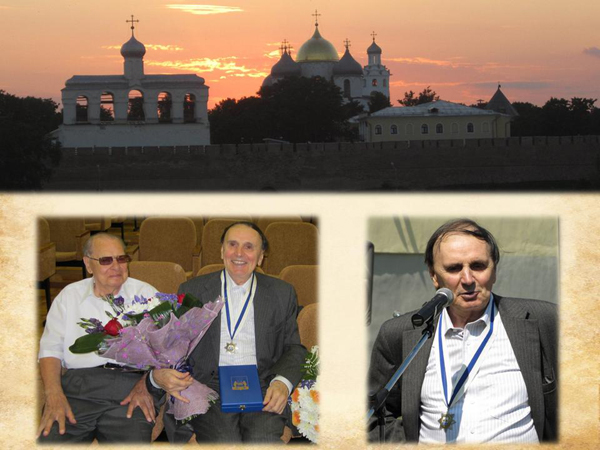

За заслуги в изучении истории города А.А. Зализняк и В.Л.Янин, академик РАН, зав. кафедрой археологии Исторического факультета МГУ, стали почетными гражданами Великого Новгорода. Андрей Анатольевич получил это звание в 2013 году, а Валентин Лаврентьевич – в 1983 году.

Каждый год, когда Андрей Анатольевич уезжает из Новгорода, друзья и коллеги его провожают на вокзале. «Разъезжаются лингвисты / Скоро осень – верный знак! / Мчится поезд в поле чистом, до свидания, Зализняк!», – такое стихотворение однажды экспромтом сочинил Алексей Гиппиус.

Закончился сезон раскопок 2014 года, и уже скоро начнутся раскопки-2015.

Видеозапись выступления Елены Рыбиной, 12 мая 2015 года