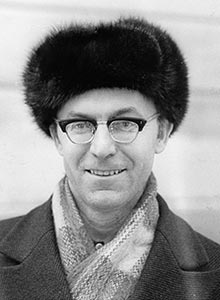

Мыпубликуем стенограмму передачи «Наука 2.0» – совместного проектаинформационно-аналитического канала «Полит.ру» и радиостанции «Вести FM». Гостьпередачи – доктор филологических наук, зам. директора, зав. отделомсовременного русского языка Института русского языка Российской Академии НаукЛеонид Крысин. Услышать нас можно каждую субботу после 23:00 на волне97,6 FM.

Анатолий Кузичев: В студии «Наука 2.0»,совместного проекта портала «Полит.ру» и радиостанции «Вести FM», Леонид Петрович Крысин, докторфилологических наук, зам.директора и главный научный сотрудник, а также зав.отделом современного русского языка Института русского языка Российской АкадемииНаук. Программу ведут Борис Долгин и Дмитрий Ицкович от «Полит.ру», и АнатолийКузичев от «Вести FM».

Тема нашейпервой программы, а мы надеемся провести с вами две программы, Леонид Петрович,– что такое современный язык…

ЛеонидКрысин: А почему с таким надрывом «что такое»?

А.К.: Когданачинаешь говорить про язык, сразу хочется как-то выделить. Так вот, что такоеязык с точки зрения языковой нормы и культуры речи.

Л.К.:Позвонили мне сегодня утром с «Сити FM» и говорят: «Ваш сотрудник, академик Наталья Вавилова отменилатрёхбуквенное матерное русское слово».

Борис Долгин: Сказано, будто отменилиморфему, а не слово.

Дмитрий Ицкович: Это анекдот, выпомните? Едет математик в поезде, смотрит и говорит: «Не пойму, что за формула?Икс, Игрек, И краткое…»

Л.К.: Вответ на ваше сообщение о трёхбуквенном слове, я вам сообщаю четырёхбуквенное -бред. Потому что отменить слово никто не может: ни академик, ни институт, ницелая академия.

Д.И.:А в Китае, говорят, получается манипулировать.

А.К.: Как?Берёшь и административно отменяешь слово, и его больше никто не употребляет. Аесли его кто-то употребит, то что?

Д.И.:Отрубают голову, например.

Л.К.: Нет у нас такого сотрудника - академикаНатальи Вавиловой, это кто-то придумал.

А.К.: Но это активно обсуждалось винтернете.

Д.И.:В Украине это придумали, по-моему.

Л.К.: Кто-торешил бросить тень на наш институт.

А.К.: Аэто тень – отменить трёхбуквенное слово?

Л.К.: Этож должно кому-то в голову взбрести…

Д.И.: Маленькоеотступление от темы нашей передачи. Я думаю, что это глобальный политическийпиар, заговор против России. Хотят всему миру доказать окончательно, что вРоссии свободы нет. Даже слова отменяют.

А.К.:Показали всему миру морфему!

Л.К.:Там сформулировано, что собираются «вывести из употребления». Ну, хорошо, мыпостановим сегодня вывести из употребления, а завтра, как и сегодня, людипо-прежнему будут его употреблять.

Б.Д.:В лучшем случае можно его не включить в очередное издание словаря.

Д.И.:Как бывало на свете, когда не включали это в тексты Пушкина. Но это всё хохма,конечно.

А.К.:По идее, на этом программу можно заканчивать: люди успокоились, всё в порядке.Друзья, морфема осталась, употребляйте! А теперь о других морфемах.

Л.К.:Нет, если говорить на серьёзные темы. В частности, вы сами объявили тему: нормырусского языка. По-видимому, это такая тема, которая заслуживает обсуждения. Самопонятие нормы, если даже брать не применительно к языку, а вообще – это основополагающеепонятие для человеческой цивилизации. Потому что нормы есть в любой сфередеятельности человека: нормы на производстве, различные нормативы – не буду вэту тему углубляться.

Б.Д.:Там, где есть культура, – там есть норма.

Л.К.:Культура в широком смысле. Культура производства, культура быта, отношенийчеловеческих – там обязательно есть норма. Она незаметна, пока она соблюдается.Но как только нарушается, она тут же обнаруживается. И в языке то же самое. Еслимы говорим, придерживаясь литературных норм произношения, если речь идёт обустной речи, то, конечно, мы и не знаем, что говорим в соответствии с нормой.Но как только мы говорим «углубить», «начать» и «средства»- тут же обнаруживается, что так говорить нельзя, потому что это нарушение нормы.

Б.Д.:Откуда берётся норма?

Л.К.:Это довольно сложное понятие, включающее несколько составляющих. Одна изкардинальных составляющих – это традиция.

А.К.:А какая? Смотрите, раньше мне казалось, что правильно «обеспечение», атеперь «обеспечение» - в словарях теперь написано именно так.

Л.К.:На телевидении и радио, в данном случае, приказали.

А.К.: Да,есть словари для сотрудников радио и телевидения, и там «обеспечение».

Л.К.:Хотя исторически правильно «обеспечение». Это первый вариант, другой –более поздний. Но сейчас они сосуществуют, и нельзя сказать, что «обеспечение»- это неправильно. Это тоже правильно. Да и само понятие варианта – оно тожеодна из составляющих нормы. Так как норма в зависимости от времени меняется,возникают варианты. Старое и новое сосуществуют. Причём иногда трудно понять, чтостарое, а что новое. «По средам» - более традиционный вариант, а «по средам»- устный.

Д.И.:А потом потихонечку в словарь заползает указание - «устаревшее».

А.К.: Нет,что касается «по средам» и «по средам» - там же естьэкологическое обоснование ударения. Ведь есть среда обитания.

Л.К.:Нет, это только когда о дне неделе идёт речь. Можно и так, и сяк. А про средуобитания – там и множественного числа не будет.

А.К.: Ав словаре для сотрудников радио и телевидения именно так и написано, могу вампоказать: «по средам» - только если речь идёт о дне недели, «по средам»- если речь идёт об ареале.

Л.К.:Нет, если об ареале – то множественного числа не будет. Это уже профессионализмтакой, потому что в обычном языке это не так.

Б.Д.:Дальше снова возникает вопрос, откуда берётся этот словарь для работников радиои телевидения?

Л.К.:С этим словарём я знаком - он очень категоричен, не учитывает варианты. В нормесуществуют варианты, но он их отменяет. Т.е. «правы - правы», «добры- добры» - это варианты, один из которых старше. С ударением наокончание – более новая норма. Довольно много вариативности присутствует всовременном литературном языке, и игнорировать её нельзя. Просто трудновнедрить в умы носителя языка, не филолога, что вариант – это не порок нормы,это нормально для нормы. Лет 60 назад в произношении преобладала московскаянорма, надо было говорить «ш[ы]ги»,«ж[ю]жжать», «верьх», «четверьг» - смягчение. «Дощ», «дожжи»,«дрожжи» и сейчас многие говорят. Но ни «ш[ы]ги», ни «ж[ы]ра»уже никто не говорит. А эта московская норма третировалась другими, в частности- петербуржцами.

Д.И.:Если я не ошибаюсь, норма определялась до определённого периода практикойпридворного театра, главного театра страны – и он был в Петербурге.

Л.К.:Нет, почему! Малый театр был законодателем произносительных норм. Но споявлением радио, а потом телевидения, эта роль перешла к дикторам. Былинститут дикторов, их обучали, их штрафовали за произносительные ошибки. Был такойДитмар Эльяшевич Розенталь, который мне рассказывал, что в советское время заошибки брали три рубля.

А.К.: Ого!Позвонишь не тому – и три рубля из зарплаты.

Л.К.:Именно так. Средства – и ещё три рубля. Но это грубые ошибки, а онимогли ведь ошибаться и в более тонких случаях.

А.К.: Леонид Петрович, извините, скажитеофициально, чтобы это в эфире прозвучало, что «обеспечение» тожеправильно!

Л.К.:Нет, правильно «обеспечение».

А.К.: Так вы только что сказали, что и так тожеверно!

Л.К.:На это можно ответить таким образом: до определённого времени не только с этойпарой, но и другими парами-произносителями что-то считается ошибкой. Потом этаошибка постепенно проникает во всё большие социальные слои населения. Я начал стого, что одной из составляющих нормы является традиция, а ещё одна норма – этообразцовые носители русского языка, в частности, русского произношения. Довойны образцовым носителем, допустим, считался, Дмитрий Николаевич Ушаков,известный лексикограф. Под его редакцией четырёхтомный словарь вышел. В болееблизкое нам время как пример я назову Дмитрия Сергеевича Лихачёва – он тоже былобразцовым носителем литературного языка.

На такихобразцовых носителей и происходит ориентация. Если в их речи преобладают такие-товарианты, то норма ориентируется на слой образцовых носителей. Она неориентируется на носителей жаргона, носителей-неофитов, которые приходят иосваивают литературный язык, просто приобщаясь к общественной жизни. Ксожалению, в новое время (в конце 80-х – начале 90-х гг.) к власти и вообще впубличную жизнь пришли люди, для которых общаться на жаргоне, на просторечии,на каких-то ненормативных вариантах русского языка легче, чем на литературномязыке. Отсюда пошли все эти «начать», «углубить» и так далее. Нуи произношение, например, [г] фрикативное, «гора», «ноги» ипрочее.

Д.И.:Коммунизьм.

Б.Д.:Это ещё раньше.

Д.И.:Но это же было нормой!

Л.К.:Никогда не было.

А.К.: Яслышал такую версию, что под Никиту Сергеевича это сделали нормой. Так что еслиговорить об административном влиянии на язык, то оно возможно.

Л.К.:Может быть, в непосредственном окружении Никиты Сергеевича считалось, что этонорма, но в нормативных словарях никогда этого варианта не указывалось какдопустимого.

Д.И.:А я думал, что Никита Сергеевич и был таким нормоносителем образцовым! Но ведь нормабы и не менялась, если бы всё опиралось только на образцовых носителей.

Л.К.: Яи говорю, что норма со временем меняется, но её изменения гораздо медленнее,чем изменения самого языка. Новшеств в языке очень много, а в норму попадаюттолько некоторые из них.

Б.Д.: Т.е.некоторое консервативное начало, удерживающее самоидентичность языка.

Л.К.:Фильтр, причем фильтр консервативный - он многое отбрасывает.

А.К.: Дима,ты получил ответ на свой вопрос?

Д.И.:Да, но, по-моему, мы так и не знаем, кто разрешил кофе называть «оно».

Б.Д.:Мы затронули два источника нормы – традицию и образцовых носителей, но пока необсудили механизм кодификации изменения нормы.

Д.И.:Кодификация – это что такое?

Л.К.:Если грубо сказать, то это запись норм в словарях и грамматиках. От слова«кодекс» (лат. «книга»). Многие обвиняют лингвистов в том, что они придумываютэти нормы, вносят их в словари и грамматики.

Д.И.:И штрафуют дикторов.

Л.К.:И навязывают тем, кто имеет дело со словом профессионально. Ничего подобного!Работа с нормой и кодификацией нормы опирается на очень большие языковые материалы.Идет фиксация этого материала на протяжении предшествующих десятилетий. У насесть такой замечательный человек – Наталья Александровна Еськова, котораянедавно выпустила большой том «Истории русской нормы за три века». И тамзамечательные тексты - и прозаические, и поэтические. Последние преобладают,потому что там можно проследить ударение. Это как раз один из показателей того,как работают кодификаторы. Они не на голом месте работают. Не дай Бог, чтобыони выдумали что-то из головы. Они постоянно опираются на материал историческийплюс современность. Насколько распространён тот или иной вариант и так далее.

А.К.: А как это технически происходит?

Л.К.:Раньше это были бумажные картотеки, стояли огромные шкафы. А сейчас всё это вкомпьютеры загнанно. Есть национальный корпус русского языка.

Д.И.: Уменя есть некий образ. Я его расскажу, а вы оцените, насколько он правильный. Лингвист,занимающийся нормой, отвечает на вопрос: как мы говорим, как мы пишем. Мы - носителиязыка в широком понимании. И в это «мы» включено не только сегодня, но идостаточно глубокая историческая память, которая фиксирует этот язык.Получается, что у нас есть и большой массив употребленной речи, который спередибурлит.

Л.К.: Массивлюдей или языка?

А.К.: Апозади он застывший, как каток.

Д.И.: Конечно,он же зафиксирован. И кто-то говорит: «Мы сейчас называем кофе - оно», - алингвист отвечает: «Ну, этих вас-то пока полпроцента, а вон сколько народуговорило иначе». Похоже?

Л.К.: Окофе тут можно долго говорить. Просто такого рода слова заимствованные, и они,как правило, среднего рода: всякие депо, метро, пальто, такси. А кофевыбивалось. Заметили, что я сказал «выбивалось». А я хочу объяснить механизмтого, почему появляются варианты для кофе среднего рода. Потому что оно из этойзакономерности выбивалось. Надо всё время помнить о том, что кофе в отличие отдругих несклоняемых заимствованных слов – он.

А.К.: Ноэто и есть хорошее знание языка – помнить об исключениях. Это же язык, а нематематика.

Д.И.: Аколичество исключений уменьшается? Это закономерность?

Л.К.: По-разному.В каких-то словесных рядах уменьшается, а в других и увеличиваться может.

А.К.: Т.е.идеальный язык по этой логике идеально совместим с компьютером. Если в нём небудет ни одного исключения, то это будет как программа.

Л.К.: Нет,компьютер – это системная вещь. А в языке, хоть и говорят о системе языка, оченьмного отклонений от той или иной системы, касающиеся морфологии, лексики…

А.К.: Которыевы и пытаетесь изъять, чтобы всё было подчинено общему правилу.

Л.К.: Даникто ничего не пытается изъять!

А.К.: Данет, не вы лично.

Л.К.: Даникто и не может.

А.К.: Хорошо, а кто зафиксировал «кофе – оно»? Как это произошлотехнически? Л.К.: Технически, я думаю, составители орфоэпическогословаря…

А.К.: Асколько их? Сколько человек?

Л.К.: Трое.Три женщины. Сначала орфоэпический словарь назывался «Русское литературноепроизношение и ударение», первое его издание вышло в 1960 году под редакциейчлена-корреспондента Рубена Ивановича Аванесова. И там кофе был только мужскогорода. Потом постепенно, по мере того как накапливались наблюдения за тем, какговорят люди, в том числе как говорят образцовые носители произношения,составители словаря склонились к тому, чтобы в качестве допустимого вариантаввести кофе среднего рода. Но это же не единственный вариант - среднего рода, атолько допустимый!

А.К.: Т.е.исходя из того, что так говорят, была сделана такая поправка.

Л.К.: Да,это широко распространено. Ещё одна составляющая нормы – это статистика. Но все-таки,если в массе своей люди будут говорить «документ», по-видимому, этонормой не станет. Потому что «портфель» и «документ» - этосильное отклонение от того, как слово ударяется в языке-источнике.

А.К.: Так,может, не допускать никаких возможностей и отклонений? В словаре есть «кофе» -и он всегда «он».

Б.Д.: Можетли застыть норма?

Л.К.: Нет,застыть норма не может, потому что она ориентирована на то, чтобы люди еюпользовались. Норма ведь обслуживает литературный язык. Да, кое-что из того,что может бесспорной считаться ошибкой, а потом становится нормой - и этот путь– он не исключение.

Д.И.: Апочему это становится нормой?

Л.К.: Несколькофакторов: широкое распространение…

А.К.: Ноэто же не может быть поводом.

Л.К.: Но«обеспечение», тот пример, который вы привели. «Обеспечение»воспринимается уже сейчас как книжно-выученный вариант.

А.К.: Казённоеи очень неприятно звучащее слово.

Л.К.: Бывшийнаш президент, Путин, говорит обеспечение», не знаю, как говоритМедведев. Предпочитаемый вариант – «обеспечение». Потому что этоподстраивается в ряд других слов такого же морфологического строения, гдеударение именно на корне, а не на суффиксе.

Б.Д.: Т.е.изменение нормы легче протекает в той ситуации, когда она меняется в сторонукакой-то уже существующей в языке закономерности?

Л.К.: Этоодно, и за счёт того, что это явление распространяется среди говорящих. А еслираспространяется и среди тех, кто считается образцовым носителем языка, то этооблегчает обновление нормы.

Д.И.: Акак выявляются образцовые носители?

Л.К.: Интуитивно.У нас есть в институте отдел фонетики, там есть фонотека. И там записи вот этихобразцовых носителей. Их довольно много – пусть не сотни, но десятки. Сейчасвышел первый том книги, который называется «Незабытые голоса», к ней приложендиск, и там записаны люди, которые образцово владеют литературным языком.

Д.И.: Этокакой-то особый орфоэпический талант? Почему он такой?

Л.К.: Аон себя не ощущает образцовым.

А.К.: Апочему им становится?

Л.К.: Потомучто он близок к тому, что называется совершенное владение языком.

Д.И.: Этомы понимаем. Но что это за талант?

Л.К.: Этоне талант! Это просто воспитание. Культура, идущая из семьи.

А.К.: Аиз ныне живущих можете назвать образцовых носителей? Я могу. С точки зренияорфоэпии – Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Б.Д.: Т.е.не происходит голосования по принятию в синклит?

Л.К.: Конечно,нет. Это скорее размытое множество. У лингвистов есть представление о том,каков должен быть образцовый носитель языка, а реальное воплощение может бытьочень разным. Надо записывать человека. Его нужно наблюдать в течениедлительного времени.

А.К.: Ноиз ныне живущих вам никто в голову не приходит?

Л.К.: Неприходит… Но я не занимаюсь этим специально.

Б.Д.: Яне случайно заговорил именно о внешнем определении, потому что здесь именновнешнее.

А.К.: Да,и оно такое же размытое, как и внутреннее.

Л.К.: Думаю,что на радио и на телевидении есть образцовые носители литературного языка, ноне ведущие. Ведущие, которые выходят в эфир, особенно на телевидении, мнекажется, в массе своей образцовыми носителями не являются.

Б.Д.: Кажется,Игорь Кириллов считался достаточно квалифицированным.

А.К.: Да,но это старая школа дикторов.

Д.И.: Этодругое. Это не образцовый носитель, это просто хороший диктор.

А.К.: Опятьже, он диктор. Теоретически это может не иметь никакого отношения к внутреннейкультуре человека - это скорее навык.

Л.К.: Этонавык, его научили. Был институт дикторов, там читали лекции профессора изнашего института.

А.К.: Хотязвучит Кириллов великолепно, никто не спорит, но это навык.

Л.К.: Тутещё ритм речи, темп, тембр речи – это характеристики, которые прямого отношенияк лингвистике не имеют, скорее к акустике. Потому что современный ведущийсильно отличается от старого по темпу речи, по разборчивости произношения.

Д.И.: Амне всё равно кажется, что это имеет отношение к таланту, и люди, которых мывспоминаем, выдающиеся. Это как музыкальная культура. Есть широкораспространённая музыкальная культура – и много людей умеют играть навиолончелях, скрипках, барабанах и так далее. Но среди них моцартов всё равномало!

Л.К.: Нет,Дмитрий, я приведу вам пример: Александр Солженицын – талант, замечательный писатель,но произношение его было…

Д.И.: Номы же говорим о специфическом таланте. Есть музыкальный слух, а этоорфоэпический - талант различения.

А.К.: Естьчеловек, блестяще чувствующий русский язык. Скажем, Бродский. Мы не знаем, какзвучал Пушкин, но как звучал Бродский, мы слышим. Жутко совершенно звучал. Аязык-то какой! Так что да, я согласен с Димой, это совершенно особый, отдельныйталант, наверное.

Л.К.: Ну,может быть. Но сам человек, конечно, не ощущает себя образцовым носителем.

Д.И.:Зато он мучается от других, не образцовых носителей.

А.К.:Вот она, главная характеристика образцового носителя: если человек идёт, и унего лицо перекошено, как от зубной боли, когда он слышит речь вокруг, – этообразцовый носитель! Скорее всего, так.

Б.Д.: Выхотели рассказать о высказывании Льва Щербы.

Л.К.: Да,в продолжение разговора об образцовых носителях: Лев Владимирович Щерба – былтакой замечательный лингвист – говорил, что человек изучает иностранный язык вшколе, потом в институте, и считает, что он его изучил. А родной язык онизучает всю жизнь, и никто о себе не решится сказать, что он в совершенстве имвладеет. Потому что даже лингвисты или специалисты по орфоэпии и другим сферамязыка не могут о себе такого сказать. Всё равно какие-то отклонения могут быть.И потом, постичь всё богатство языка – это, конечно, утопично.

Б.Д.: Мнечасто встречались лингвисты, которые сопротивлялись идее, что лингвистика – этонаука о том, как правильно говорить. Они говорят, что лингвистика изучаетзакономерности реального бытования языка, изменение, а нормативность – этоочень специальная, периферийная сфера.

Л.К.: Да,был академик Шахматов в истории нашей лингвистики, который говорил, что страннобыло бы, если академическая наука стала указывать людям, как надо говорить. Этосовсем не её задача. Задача академической науки фиксировать всё, что в языкеесть, и изучать это. Но не объявлять, что это – ошибка, а это – правильно.Такой взгляд существует, у Шахматова есть последователи. Но сейчас пообщепризнанным взглядам учение о языковой норме – это часть лингвистики. Эточасть и русской лингвистики, и русистики, и в других национальныхлингвистических традициях это существует. Существуют словари правильности речив английской традиции, в американской и так далее.

Б.Д.: Моглибы вы кратко охарактеризовать, как меняется русский язык в последниедесятилетия, как появляются варианты? Потому что идет интересный процессвозникновения разных русских языков в разных государствах, видимо, уже немногоудаляющихся друг от друга.

А.К.: Этоявление не последних лет, так всегда было.

Л.К.: Да,я сейчас об этом скажу, но начать хотел бы вот с чего. Норма - она мало того,что не представляет собой что-то застывшее, она ещё и на каждом синхронномсрезе, на каждом этапе развития языка социально распределена. Люди стехническим образованием говорят одним образом, в их речи присутствует многоразного рода профессиональных оборотов и терминов. Люди с гуманитарнымобразованием тоже имеют свою специфику речи. Такое социальное расслоение нормытоже должно учитываться. И социальное, и стилистическое, и ситуативное: однодело - мы с вами сидим сейчас и пишем радиопередачу, и совсем другое, если мыбудем сидеть за обеденным столом и обсуждать какие-то бытовые вопросы. Ясно,что и самоконтроль речи, и требования, которые мы предъявляем к речи другихлюдей, будут иными, менее жёсткими. От вида общения очень часто зависит, что человек выбирает, какие варианты.

А.К.: Этаважная специфика русского языка, учитывая специфику нашего общения. Мысобираемся чаще всего за столом, а там труднее что-то выговорить…

Д.И.: Этоспецифика любого языка. У нас есть та специфика, про которую Боря сказал, –законсервированные нормы разных периодов, связанные с отъездами людей изстраны. Я приведу очень короткий пример: в Тарту ходили звонить всельхозакадемию, там был ночной автомат, откуда можно было позвонить. Я пришёлночью звонить, темно, я не вижу человека, который рядом со мной, сильнопожилого. Он говорит по другому телефону о том, что Серафима Петровна умерла, игроб выставили в церкви, и что ключи у старосты, и что с утра можно придти… И яуже никому не звоню: я слушаю и не могу оторваться от невероятной музыки этихпростых трагических слов. Понятно, это первая эмиграция, и человек говорит так,как говорила петербургская норма до 1917-го года, – это фантастически красиво!

Л.К.: Да,думаю, это то, о чём спросил Борис, какие изменения происходят сейчас, и какварьируется русский язык в зависимости от ареала его распространения. Одно дело– европейская часть России, другое – восток России, Сибирь, Дальний Восток, аещё большая специфика – русский языкэмиграции.

Б.Д.:И русский язык тех стран, для которых он теперь стал негосударственным. Но гденепонятно, является ли он нормой, принятой в Москве. Украина, например.

Д.И.:Или Казахстан.

Л.К.: Да,даже в Прибалтике есть специальные исследования, посвящённые русскому языку вЛитве. Всё равно там люди находятся под влиянием того языка, который звучитвокруг. В данном случае - литовского.

Б.Д.: Происходятсловарные заимствования автономно от бывшей метрополии.

Л.К.: Заимствования– это само собой. Лексические заимствования легче всего заметить. Один изпоказательных процессов конца 1980 – 1990-х гг. – это вал английскихзаимствований. Сейчас их уже меньше. Или вот жаргон начал проникать в публичнуюречь: «стрелки», «разборки» и так далее. Они уже звучат в публичной речи, радио-и телеэфир их передаёт. Что касается зарубежья – там довольно много отмечаетсяинтересного. Там заимствования местные. Если человек живёт в Америке и стараетсясохранить русский язык, он всё равно испытывает влияние американского вариантаанглийского языка. Я помню, как мы садились в машины. В переднюю машину садитсяженщина, которая эмигрировала лет 10 назад, и она водителю, который за нейпоедет, говорит: «Следуй меня тесно». Это калька с английского. Хотя онапо-русски говорит, произношение у неё прекрасное.

А.К.: Выговорили некоторое время назад, что в 1960-ые годы про кофе говорили «он»,тогда доминировала московская норма произношения. Правильно?

Л.К.: Онауже была на излёте, потому что расцвет - это всё-таки первая половина ХХ века,а в 1960-70е годы – был уже меньший процент так говорящих.

А.К.: Атаковалюжнорусский?

Л.К.: Нет,почему? Сосуществовал такой вариант произношения, когда – простите за специальныйязык – в первом предударном слоге произносится то же… Мы говорим «ст[а]ла»,а не «ст[ы]ла». Поэтому «ш[а]га», а не «ш[ы]га». Произошлоподравнивание под общую систему, исчезли эти «ш[ы]ги», «ж[ы]ра» ипрочее. Но в некоторых случаях остаётся: «лошадей» вы как произносите? «Лош[а]дей»или «лош[ы]дей»?

А.К.: «Лош[ы]дей».

Л.К.: Т.е.эта черта московская в отдельных, осколочных случаях еще сохраняется. А «верьх»и «четверьг» уже ушли. У меня есть приятель, который до сих пор говорит«четверьг», но он москвич в третьем поколении.

А.К.: Носмотрят на него уже косо.

Б.Д.: Неожидаете ли вы возникновения таких же вариантов русского языка, как возникливарианты английского? Не будет ли украинского русского, молдавского русского,казахского русского?

Л.К.: Этосейчас очень острая тема, и она активно обсуждается лингвистами Украины,Молдавии – тех регионов, где такой вариант языка намечается.

Б.Д.: Мывидим там новые слова, новые особенности синтаксиса.

Л.К.: Да,это влияние, конечно. Есть такое понятие суржика. Суржик – это такойукраинско-русский вариант языка. Там все намешано, и в одном случае может бытьлексика русская, а синтаксис испытывает влияние украинского. На эту тему тожеесть работы, которые показывают, что влияние украинского языка на этот вариантсуществует. Но для варианта нужны большие основания. Если мы сравнимамериканский вариант английского языка и британский – всё-таки там различийбудет больше, чем между русским языком русских жителей Украины и русским языкомрусских, живущих в России. Со временем, я не исключаю этого, вполне возможныварианты. Особенно в тех случаях, когда общество более или менее закрытое. Яплохо знаю ситуацию в Узбекистане, но сам Узбекистан сейчас довольно закрытая страна.И если там есть какие-то русские диаспоры, то вполне возможно, что их русскийязык может испытывать влияние узбекского. Узбекский типологически сильноотличается от русского, а когда имеются сильные различия, то влияниезатруднено. А русский и украинский типологически очень близки. Поэтому тутможет быть более интенсивное влияние. А там – очень закрыто, и русские могутзаконсервироваться.

Б.Д.: Нов украинском русском ясно: только в Украину, а не на Украину.

Л.К.: Нет,это политический момент.

Б.Д.: Да,но всё же это вопрос смещающейся языковой нормы.

Л.К.: Скорее,языковой политики. Дело в том, что официальные представители украинской властиобижаются, когда говорят на Украину. Они ассоциируют это с окраиной. Мы,мол, не окраина, мы самостоятельное государство.

А.К.: Влогике им не откажешь, хотя, конечно, для русского уха «на Украину» звучитнормально.

Л.К.: Да,для русского уха сохраняется на Украину и с Украины.

Б.Д.: Сдругой стороны, если сколько-то миллионов человек станет счастливее от того,что изменится норма в части одного предлога, может, пусть так и будет?

А.К.: Недумаю, что одной буквой ты кого-то осчастливишь. Вот если бы неведомая Вавиловасмогла бы отменить пару морфем!! [смеются]

Д.И.: Тогда,пожалуй, жизнь стала бы чище.

Л.К.: Какая-томифическая личность эта Вавилова.

Д.И.: Ахорошо придумано. Я ведь точно знаю, что есть какая-то академик Вавилова!Вавилов, Вавилова – ощущение-то есть!

А.К.: Морфемазнакомая. А когда ещё и три эти буквы вываливаются в интернете – понимаешь, очём речь.

В общем,друзья, мы прощаемся с Леонидом Петровичем, к счастью, не навсегда, а всего нанеделю. Следуйте нас тесно, т.е. ждите в следующую субботу.

Итак, что мысегодня выяснили из программы?

а) неведомаяВавилова не отменяла морфему,

b) как я уже сказал, следуйтенас тесно – очень нам понравилось,

с) есть некиеобразцовые носители языка, которые определяются мы не знаем как, и сами они незнают, что они образцовые носители языка, потому что непонятно, как этопроисходит [смеются].

До встречи вследующую субботу.