Принстонский университет решил перекрыть подачу научных материалов для публикации в журналах, если это сопровождается условиями жесткого копирайта.

Разговоры на тему открытия доступа ко всем публикациям, исходящим из Принстонского университета, начались в феврале 2011 г. Тогда назначили комиссию, которая анализировала ситуацию, опрашивала научных сотрудников и в результате пришла к выводу, резюмированному в рекомендательной записке (.pdf).

Большинство журналов, публикующих университетский контент, и сами закрывают к нему доступ, и не дают авторам открыто размещать свои материалы. В документе же говорится о необходимости регулярно пополнять статьями университетский открытый репозиторий, а условия публикации во многих изданиях запрещают это делать. При этом сам университет от публикаций в платных журналах большой выгоды не получает. Чтобы исправить ситуацию, нужно сделать так, чтобы научные сотрудники Принстонского университета не передавали все свои права изданиям, то есть не подписывали соглашение о копирайте, по которому публикация материала вне журнала в открытом доступе считается кражей контента (и нарушением прав интеллектуальной собственности, которые благодаря этому соглашению оказываются у издания). Некоторые права передавать можно, но только так, чтобы издание не могло возражать против открытой публикации. Речь шла только о научных статьях. На монографии, художественные произведения, а также песни и фильмы, созданные сотрудниками университета, это всё не распространяется.

Предусмотрены исключительные случаи: например, если очень нужно опубликовать статью в каком-то конкретном журнале, а контракт этого журнала категорически настаивает на передаче всех прав. Но это рассматривается в индивидуальном порядке. В связи с этим высказывались сомнения (отраженные в списке часто задаваемых вопросов) в том, что при таких индивидуальных исключениях инициатива будет эффективной. В конце концов, все начнут требовать индивидуального подхода, а открытого доступа так и не будет. В ответ авторы рекомендаций ссылаются на опыт других университетов, которые уже ввели подобные меры (например, Гарвард), и говорят, что возможность исключений не препятствовала общему переходу к open access.

19 сентября принстонское университетское руководство приняло эти рекомендации, изменив в соответствии с ними свою политику.

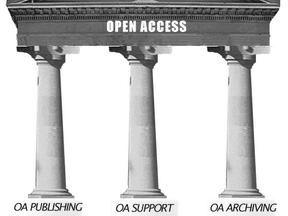

Эта история – часть более общей тенденции. Многие научные сообщества пытаются убедить издателей изменить политику копирайта, исключив из нее пункт об эксклюзивном праве на публикацию. Здесь дело не только в этическом принципе информационной общедоступности в сфере науки, но и в том, что университеты сами должны регулярно подписываться на различные издания, чтобы научные сотрудники могли их использовать. Подписка на научные издания для университетов, конечно, льготная, но крупное учебно-научное заведение вроде Мельбурнского университета, например, может в общей сложности тратить на это порядка $10 млн. в год. Этим объясняется потребность в прямом обмене публикациями внутри научного сообщества, что приводит, в частности, к возрастающей популярности репозиториев [1] и к попыткам договориться с редакциями журналов.

Кроме того, несколько американских университетов образовали Коалицию институтов со стратегией открытого доступа (Coalition of Open Access Policy Institutions, Coapi). Туда, в частности, вошли Гарвард, Стэнфорд, университеты Канзаса, Аризоны, Колумбии, Массачусетский Технологический Институт (MIT) и другие. Задача коалиции состоит в том, чтобы общими усилиями способствовать введению законодательных изменений в соответствии с принципами открытого доступа.

Сейчас эту тему подхватили и энергично обсуждают в австралийских институтах – в Мельбурнском университете, Квинслендском технологическом университете (Queensland University of Technology) и Австралийском национальном университете. А на британском правительственном сайте e-petitions размещена для сбора подписей петиция под заголовком “Knowledge generated by government funding should be freely available” (Знания, полученные за счет государственного финансирования, должны распространяться бесплатно). Имеются в виду, в первую очередь, работы университетских исследователей, потому что многие университеты финансируются государством.

Комментарии [2] к сообщениям о том, что Принстонский университет официально принял стратегию open access, в массе своей одобрительные. Тем не менее, некоторые комментаторы выражают сомнения в том, что такой подход справедлив. Например, говорят о том, что закрытый контент – это мотивация к оплате редакторской работы. Другие отвечают, что в ходе общих изменений должны также смениться роль и способ редактирования и вообще издательской деятельности.

Высказываются также опасения по поводу того, что принстонская инициатива представляет собой ситуацию «из огня да в полымя»: она предполагает свой собственный контроль над материалами ученых вместо издательского контроля. Таким образом, в обоих случаях автор не может по своей воле распоряжаться собственным произведением. Кроме того, принстонская политика в нынешнем виде не предлагает точного определения «научной статьи», в связи с чем непонятен статус научной эссеистики, граничащей с художественными текстами, а это может стать поводом для путаницы и злоупотреблений. Другие комментаторы возражают, что новая политика предписывает только сохранение за автором права публикации своей статьи без ограничений со стороны издания, но больше ни на что не покушается.

Наконец, упомянем о еще одном недавнем сдвиге в сторону открытости. Речь идет о ресурсе JSTOR, который представляет собой огромную базу оцифровынных научных работ. До последнего времени доступ ко всем материалам базы был платным, и пользоваться ею легально могли только студенты и сотрудники университетов, оформивших подписку. 7 сентября 2011 г. JSTOR открыл доступ к статьям, опубликованным в США до 1923 г. и в других странах до 1870 г. В общей сложности получилось более 500 000 открытых статей. Есть основания полагать, что из-за давности публикации группа пользователей, которых заинтересуют эти статьи, сравнительно невелика. Тем не менее, сам тот факт, что JSTOR предоставил свободный доступ хотя бы к ним, уже свидетельствует о некоторых изменениях в подходе к делу. Кроме того, руководство JSTOR пообещало на этом не останавливаться и в дальнейшем расширить возможности доступа частных лиц к электронной базе.

В связи с этим вспоминаются события минувшего лета. В июле 2011 г. был арестован студент Гарварда и интернет-активист Аарон Шварц (Aaron Swartz) за то, что он скачал с JSTOR около 5 млн. статей и якобы собирался распространить их в пиринговых сетях. Обвинение в значительной мере сводилось к подозрению, потому что Шварц так ничего и не распространил, в итоге его выпустили под залог до дальнейших разбирательств. JSTOR тогда не выразил по этому поводу внятной позиции. Однако в объявлении об открытии доступа к статьям исполнительный директор JSTOR Лора Браун (Laura Brown) упомянула этот эпизод:

«Как я догадываюсь, некоторые полагают, что открытие доступа к материалам старых журналов – это прямая реакция на широко обсуждаемые события минувшего лета, когда одного человека обвинили в скачивании значительного количества материалов с JSTOR предположительно с целью опубликовать их в файлообменных системах. Мы, конечно, собирались открыть доступ к материалам, опубликованным до 1923/1870 гг., еще до того случая, однако нельзя сказать, что эти события не оказали никакого воздействия на наши решения. Мы задумались о том, нужно ли нам отложить открытие доступа или, наоборот, поторопиться, - нас беспокоило, что люди могут неверно истолковать наши мотивы. В итоге мы решили открыть доступ раньше, чем планировалось. Мы считаем, что от этого выиграет и наша библиотека, и наши партнеры-издатели, и студенты, и ученые, и исследователи всего мира».

[1] Существуют специальные поисковики, которые ищут материалы по разным открытым репозиториям. Один из них называется OpenDoar.

[2] Речь идет, прежде всего, о комментариях, опубликованных в академических блогах, у которых аудитория преимущественно состоит из представителей научного же сообщества, или на таких ресурсах, где к комментированию допускаются в основном сотрудники учебно-научных институтов.